从图书馆证看我国公共图书馆服务发展

2010-05-03中山大学图书馆广东广州510275

张 琦 (中山大学图书馆 广东 广州 510275)

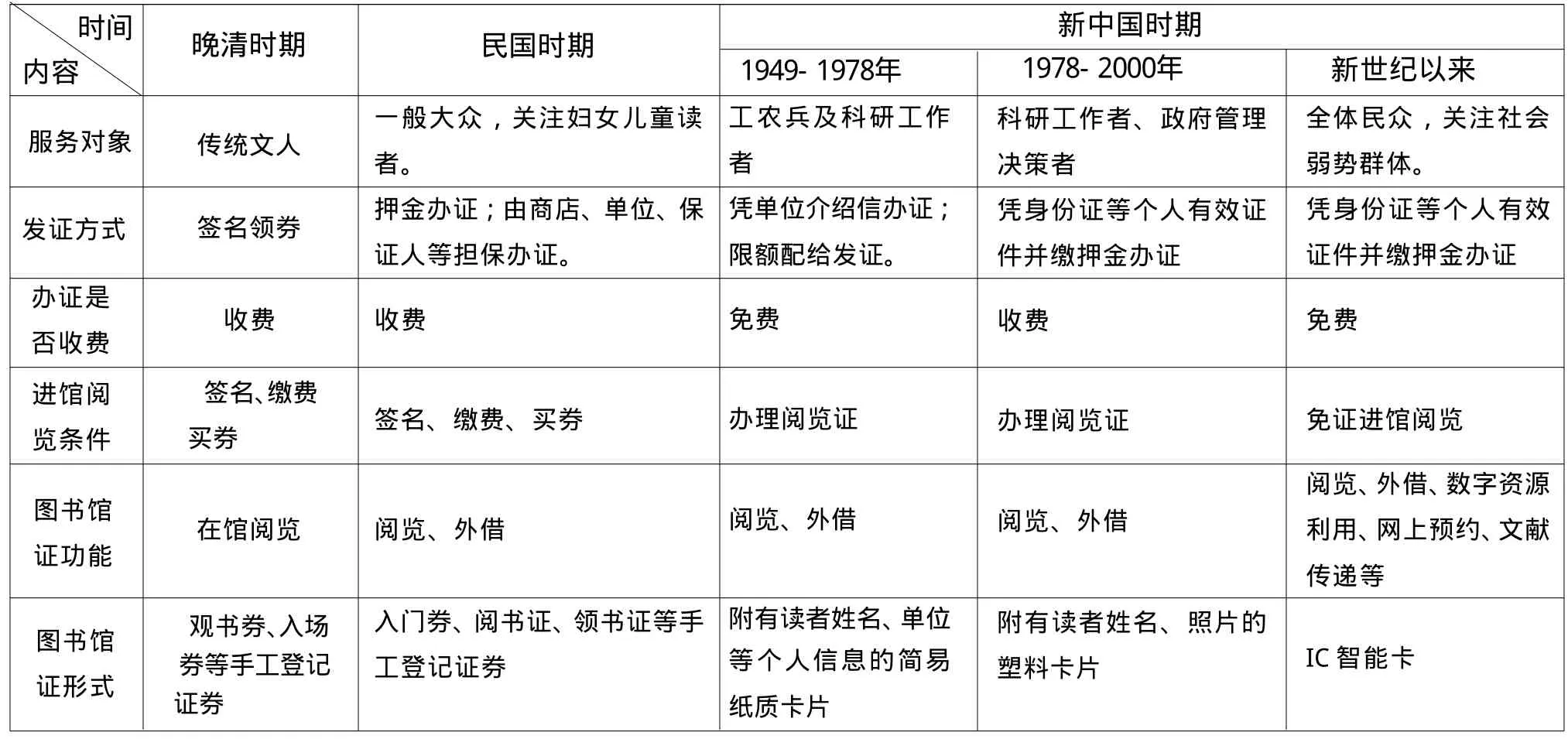

图书馆证作为读者利用图书馆信息资源的重要凭证,是图书馆与读者联系交往的媒介,是读者享有图书馆权利的象征。在我国公共图书馆产生的一百余年历史中,图书馆证呈现出不同的形态、特征和功能。笔者认为,不同时期的图书馆证体现了公共图书馆不同的服务理念、服务模式和服务水平。

1 公共图书馆证的演变

1.1 晚清时期

近代公共图书馆出现之前,封建藏书楼作为一种重要的文献收藏机构,藏书虽然丰富,但大都秘而不宣、不对外开放,对藏书利用有着严格的限制。中日甲午战争以后,以康有为、梁启超为首的维新派倡导开放式藏书楼,并为创办新式藏书楼积极尝试。1897年成立的苏学会规定:“入会者于报名时先将会费交出,随由报名处发给收条即取书凭折一扣。”[1]102这种“取书凭折”就应该是我国对外开放的文献收藏机构使用“图书馆证”之滥觞。

1904年起我国正式出现以“图书馆”命名的专门负责文献收藏利用的社会机构,其后,在“公共图书馆运动”的推动下,出现了第一次全国性的图书馆建设高潮。这一时期的公共图书馆沿袭了藏书楼的很多做法,具体表现为重藏轻用,因而服务的读者面非常窄。服务对象主要为传统文人,限制儿童借阅图书,如有的图书馆规定“不得携带童仆幼孩”、“凡入阅览图书者,必须年龄在十二岁以上者方可取券入馆”[1]155。图书馆藏书多半只供馆内阅览,不能外借,并且不少图书馆还实行收费阅览,如《湖南图书馆暂定章程》(1906年)规定“凡入馆必于买券处缴清券费,然后领券入馆……凡阅书诸君,不得携出室外,随地观看,更不得私自借出馆外”[1]155-156;清学部拟订的《京师图书馆及各省图书馆通行章程》(1910年)中也规定“观览图书,任人领取翻阅,惟不得污损剪裁及携出馆外。京师及外省各图书馆均须刊刻观书券,以便稽察。凡入馆观书,非持有券据不得闯入”[1]129。也就是说,读者必须凭阅览证利用图书馆,先在门内报名处报名领取观书券或入场券,然后入室缴券就座,阅毕缴还,发给出场券,转交报名处,方可出门。

此时的图书馆带有浓厚的衙门习气,有的馆门口甚至挂有“书籍重地,闲人免进”的虎头牌[2]198。读者必须表明身份并缴费领取“观书券”后方可进馆阅览, 这种“观书券”可以说是中国近代公共图书馆使用图书馆证的开始。

1.2 民国时期

辛亥革命以后,随着通俗图书馆等普及性基层图书馆的建设,我国图书馆发展方向开始发生转变,图书馆的服务对象从传统文人转向公众和少年儿童,藏书利用被放到更重要的位置[2]174-175。与普通图书馆不同,通俗图书馆在藏书与服务方面更强调普及性,注重为一般大众和少年儿童服务,并且实现了免费阅览。1915年颁布的《图书馆规程》规定:“图书馆得酌收阅览费”[2]175,同年颁布的《通俗图书馆规程》明确规定:“通俗图书馆不征收阅览费”[2]175,并“向广大劳工和平民开放”[3]45等。

这一时期,各省级公共图书馆开始取消对读者进馆阅览的各种限制,民众可以相对自由地来馆阅览,并且不少通俗图书馆开始关注妇女儿童读者,如京师通俗图书馆于1916年增设儿童阅览室,浙江省立图书馆设有女子阅览室和儿童阅览室[3]45。但是这时的公共图书馆仍保留了许多藏书楼的陋习:普通民众利用图书馆依然受到诸多限制,如读者进馆仍需表明身份(留下姓名与职业)和领取阅书券;阅书券大多是收费的,如湖北普通图书馆规定每证券收取1枚铜元、山东普通图书馆规定每证券收取3枚铜元;许多图书馆(如广西普通图书馆、广东通俗图书馆等)的藏书仍然只限馆内阅览,不能外借;读者要进馆阅览时,先在入门处的签名簿上签名,接着缴资领取入门券或阅书证,然后到出纳处换取领书单,依照单内规定,填明自己的姓名、职业及所阅图书的书名或书目类号,交由出纳员检取,阅览完毕须交还阅书证或以入门券换出门证才能出馆[1]189-196。

沈祖荣先生认为:“盖图书馆为公共求学之所,应持开放主义,不取分文以资提倡”,“然各馆阅书证券取资,亦阻碍来学之心”[1]196,并在全国掀起一场宣传现代公共图书馆理念、抨击藏书楼陋习的“新图书馆运动”。此后,图书馆的免费服务开始兴起,服务形式日渐丰富,公共图书馆提供外借服务逐渐成为主流。

为了适应图书外借管理的需要,图书馆证也由最初的进馆阅书发展为馆内阅书和图书外借两种功能。图书外借的方式主要有押金借书和信用借书。押金借书是指读者必须缴纳全书价格的一倍或数倍的押金后方可将书借出,这主要针对无正式工作者及流动人员;而信用借书是指读者在借书之前必须取得商店、单位等机关团体或保证人的担保,这主要针对有正当职业者。例如,《湖北省立图书馆借书规则》规定:“本馆为便利借书者起见,规定下列两种办法:(甲)凭证借书:借书人向本馆图书出纳处领取保单一纸,觅就殷实商店盖章保证,送经本馆派人至该店核对确实后方得发给借书证以后,凭证借书;(乙)押金借书:凡无借书证者按照全书价格加倍交纳押金亦可照借,还书之时押金如数退还”[4]。

1.3 新中国时期

1.3.1 1949-1978年

新中国成立后,公共图书馆积极配合党的一系列新的方针政策,调整服务方向,完善服务方式,提出了“为党政领导机关服务”、“ 为科学研究服务”和“为阶级斗争服务”[3]120的口号。1956年,党中央发出“向科学进军”的号召,全国公共图书馆工作会议规定:省级图书馆同时承担为科学研究服务和为广大群众服务两项任务,并侧重为科学研究服务[3]133。因此,这一时期图书馆证发放对象主要针对工农兵和科研工作者,甚至有些图书馆由于强调为工农兵服务而取消了学生的借阅资格[3]138。当时发证办法主要有两种:一是读者凭单位介绍信到馆领证,或读者来馆领取登记卡加盖单位公章;二是限额配给发证,即根据发证对象的有关单位、人数按比例实行统一分配的办法,图书馆把数量有限的借书证按比例发到各单位,由单位发给读者[5]。这时发证的总量也是有限的,即根据藏书与读者的某种比例关系,大体是15:1到8:1,即100册藏书只允许有7-12名读者领取借书证[6]。

这一时期的图书馆证大都为纸质卡片,上面记有读者的姓名、住址、单位和借阅记录,借阅时必须和索书单、书袋卡一起使用,即读者借书时连同书袋卡一并填写各事项内容(如读者姓名、索书号、书名和借阅日期等),图书馆员核对无误并加盖归还期章后,将图书馆证交读者保管,书袋卡按借书证号或读者姓名排列。

1.3.2 1978-2000年

为了更好地满足读者的信息需求,各馆纷纷改革图书馆证发放制度,改变过去配给、限额、限期发证的办法,敞开发证,实行不限时间、不限数量发证,读者只需出示身份证、户口簿等个人有效证件即可办证。同时,为了解决图书丢失、破损、逾期不还及“呆证”(借书证长期不用)等问题,图书馆开始普遍采用押金借书制度,一种是押金加单位介绍信办证,亦称双保;另一种是只采用押金或单位介绍信办证,称为单保[7]。这一时期,读者仍需办理个人图书阅览证后方可进馆阅览。

从20世纪80年代初期开始,由于财政经费短缺及市场经济浪潮的冲击,公共图书馆纷纷开展“以文补文”活动。根据1989年的统计,全国开展“以文补文”活动的公共图书馆有1 100余所,占公共图书馆总数的43.8%[3]163。在开展的有偿服务项目中,办证收费成为创收的一个重要渠道。相当数量的公共图书馆规定读者办理新证时除要缴纳工本费、注册费、押金外,还需每年交纳借阅服务年费,并且借阅的权限取决于缴纳费用和押金的多少,有的馆还要收取一定费用并每年核证。

这一时期,随着计算机在图书馆的应用,图书馆证的管理也结束了过去的借书卡、书袋卡和索书单一起使用的单卡或双卡制的人工排卡方式,实现了读者个人基本信息和借阅信息管理的计算机化。读者在借阅时只须将书刊资料和图书馆证一并交给馆员,馆员通过扫描图书馆证及书刊资料上的条形码来识别读者身份和所借阅的书刊,并将这些信息写入读者数据库,即可完成借阅过程。

1.3.3 新世纪以来

随着图书馆的自动化、网络化和数字化发展,图书馆服务也不断扩展,作为利用图书馆凭证的图书馆证也不再局限于传统纸质书刊借阅的功能,而是逐渐具有了多媒体资料外借、电子书刊借阅、数据库利用、数字参考咨询、文献传递、个性化图书馆等多种功能。例如,持有杭州图书馆证的读者可享受整个杭州地区的文献资源,包括借阅图书文献、光盘影碟、过刊杂志,网上查询书目、续借图书,利用中国知网(CNKI)全文数字期刊、天方有声图书馆、方正Apabi全文数字图书等数字资源[8]。并且许多地区(如北京、上海、深圳、天津、哈尔滨、杭州、宁波等)的图书馆证不再局限于利用本馆资源,读者可以在本地区各个图书馆间一证通用,实现了图书馆证“一馆办证,多馆通借;一馆借书,多馆通还”[9]的功能。

为了让读者更方便地获得图书馆证,图书馆不断改进办证效率,从过去的几天甚至十多天到现在只需2-3分钟并能立刻使用。部分图书馆还开展上门办证[10]、为弱势群体优惠办证[11]及网上自助办证(读者可以在线提交办证申请,下次来馆时只需出示相关的身份证明就能马上领到属于自己的图书馆证)[12]等服务。此外,越来越多的图书馆开始采用IC卡等智能卡制作图书馆证,并实现了与其他智能卡的通用。例如,厦门市图书馆在国内率先实现社保卡与图书馆证的通用,上海市浦东新区图书馆、杭州图书馆开通第二代身份证自助借还服务。

从2006年起,我国公共图书馆掀起了一股免费大潮,开始大规模快速迈入免费时代,越来越多的图书馆加入到免费开放的行列。深圳图书馆、杭州图书馆、浙江图书馆等都先后取消了办证工本费、注册费和年费等费用,实现免费向公众开放。舟山市普陀区图书馆在国内率先取消办证押金制度,取消包括工本费、年费、押金在内的所有费用,成为国内第一家真正零费用的公共图书馆。

2 公共图书馆服务的发展

图书馆证是读者利用图书馆信息资源的唯一有效凭证,是近代图书馆服务的重要媒介之一。图书馆证蕴含着丰富的内涵,将图书馆的服务模式、理念和水平都浓缩在“小小”的图书馆证上。可以说,图书馆证“见证”了我国公共图书馆服务百余年的发展。

2.1 惠及全民

近现代意义上公共图书馆成立的初衷就是为了保障贫苦大众的基本阅读权,从成立之初起就具有平民化的特征,即人人都可以自由地利用图书馆。而我国公共图书馆从晚清时期的“保存国粹,造就通才,以备硕学专家研究学艺,学生士子查阅考证之用”[3]35,到建国后的“为无产阶级政治服务”、“为科学研究服务”及“为领导决策服务”[3]173,再到21世纪后的“以实现和保障公民基本文化权益、满足广大人民群众基本文化需求为目标”[3]183,这一服务宗旨的实现经历了漫长的过程。服务对象也经历了从晚清时期的传统文人到建国后的工农兵、干部、工人和技术人员等,再到今天的全体民众的演变过程。越来越多的图书馆开始取消技术职称、押金差额、文化程度、行政级别的差异性,规定统一的借阅册数与期限。公共图书馆日益关注社会弱势群体的文化权利、信息权利、阅读权利等基本文化权益,为他们利用图书馆扫除了障碍(如为低收入者、残疾人、老年人、农民工等弱势群体提供减免工本费、押金等办证优待),努力让图书馆的服务惠及全体民众。

公共图书馆的服务重心不断下移,日趋“平民化”,从重点为管理决策或科学研究等社会精英服务转向为普通民众基本文化需求服务,从“区分服务”和“重点服务”转向“普遍均等服务”,真正体现了图书馆并非一部分人的图书馆而是所有人的图书馆的办馆理念,保障了社会各个阶层民众享有平等利用图书馆的机会和权利。

2.2 日趋人性化

满足读者的信息资源需求是图书馆一切工作的出发点和归宿,这就决定了图书馆必须以用户为中心,提供人性化服务。从最初的“重藏轻用”到今天的“藏、用”并重,为尽量方便读者、最大限度地吸引读者来馆,公共图书馆实现了从“书籍重地,闲人免进的衙门”到“市民自家的大书房、第二起居室”的转变。从最初的读者必须表明身份、缴费买券进馆、书刊禁止外借,到今天的免证进馆阅览、凭证可利用图书馆的所有资源;从过去的限时、限量发证到现在的敞开发证、立等可取、随到随办随用;从以往凭单位介绍信、工作证、职称证、学历证等办证的层层审核,到今天的凭个人身份证、户口簿、驾照、护照等有效证件即可办理……获取图书馆证的限制条件越来越少,利用图书馆的门槛越来越低,使读者可越来越自由地利用图书馆。

表1 各个时期的图书馆证

为尽量方便读者携带使用,图书馆开始改变过去一手多证的局面,实现一馆一证,全馆通行,甚至允许读者用公交卡、社保卡、第二代身份证等智能卡代替图书馆证。越来越多的本地区图书馆间实现图书馆证通用、通借、通还,大大方便了读者。这些都体现了公共图书馆的服务日趋人性化,使读者能更加自由、方便地利用图书馆。

2.3 走向免费公益

图书馆的信息资源具有公共性和共享性,免费开放是公共图书馆的本质。但在我国公共图书馆的百年发展史中,我们很难发现真正“自由、平等、免费”的公共图书馆。从初期读者必须缴费买券进馆阅览,到“以文补文”后收取工本费、注册费、借阅服务费等名目众多的费用,从新中国成立后的“免费,不平等”到改革开放后的“既不免费,也不平等”,我们一直偏离“公共图书馆”的公益本位。

2000年以来,中央政府针对公共文化发展所颁布的一系列文件清楚地体现了中央政府的意志和态度:发展公共文化事业政府责无旁贷,公共文化事业应惠及全民[3]221。在历经漫长的困惑与迷茫后,越来越多的图书馆开始实行免证进馆阅览,取消办证工本费、注册费和年费等费用,免费向公众开放。随着图书馆发展中政府责任的逐渐回归,公共图书馆回归公益本位已是大势所趋,不可逆转。

2.4 不断创新服务方式

随着社会的进步及读者对服务要求的日益提高,公共图书馆不断创新服务方式,努力扩展服务功能与范围,由相对单一服务向多元化服务转变。除继续提供与完善传统的文献借阅服务外,越来越多的图书馆推出数字参考咨询、馆外数字资源利用、手机图书馆、个性化信息推送等创新服务,以更好地满足读者多样化、个性化的信息需求。

作为利用图书馆信息资源的有效凭证,图书馆证也由最初简单的阅览功能发展到现在的纸质书刊与多媒体资料借阅、网上预约、馆际互借、电子书刊借阅、文献传递、数据库查阅、数字参考咨询、个性化图书馆等多种功能于一体。与过去读者必须亲自来馆不同,现在持证读者在家就能利用图书馆的数字资源,既可以亲自来馆享受坐拥书城的读书乐趣,也可以在家享受漫游虚拟世界的读网乐趣。可以说,现在的图书馆证就像是一把“金钥匙”,一证在手就可以利用图书馆的所有资源与服务。

随着现代信息技术的应用,图书馆管理由单一功能系统发展为自动化集成管理系统,图书馆证的发放由最初的手工登记发证、手工排卡管理发展到现在的计算机自动化管理,图书馆证的形式也由最初手工登记的阅书证券、记有读者个人信息的简易卡片发展到今天普遍采用的智能卡,图书馆实现了管理与服务的现代化、自动化与集成化。

3 结 语

从图书馆证的变化可以看出,我国公共图书馆经历了从“贵族”走向平民,从“精英”走向大众,从有偿服务走向免费开放,从“区分服务”、“ 重点服务”走向“普遍均等服务”的过程。在历经百年沧桑后,我国公共图书馆正逐渐走出“整体非理性”,开始探索公共图书馆精神的理性复归,体现了对民众基本文化权益的日益关注,对读者图书馆权利的切实保障。但我们也必须清醒地认识到,我国公共图书馆要真正与世界接轨,实现自由、平等、免费,保证让所有人都能享受到图书馆的服务,让所有人都能拥有公平获取信息的权利,任重而道远!

[1]李希泌, 张椒华. 中国古代藏书与近代图书馆史料(春秋至五四前后)[M]. 北京:中华书局,1982.

[2]范并思. 20世纪西方与中国的图书馆学[M]. 北京: 北京图书馆出版社, 2004.

[3]李晓新. 普遍均等——中国公共图书馆的百年追求[M]. 天津: 南开大学出版社, 2007.

[4]杨宝华,韩德昌. 中国省市图书馆概况(1919-1949)[M]. 北京:书目文献出版社, 1985: 328.

[5]李锡初. 县馆发证工作[J]. 图书馆理论与实践,1981(1):21-23.

[6]李世贤. 有感于“两证”发放问题[J]. 图书馆学研究,1986(3):38-39.

[7]陆钟其. 押金的源流、现状和前景[J]. 吉林省图书馆学会会刊,1981(3):97-101.

[8]文澜在线. 杭州图书馆“一证通”简介[EB/OL].[2008-04-15].http://www.hangtu.com/quite/fwzn.html.

[9]深圳图书馆.图书通借通还[EB/OL].[2009-11-15]. http://www.szlib.gov.cn/guide_ill.jsp?cid=14.

[10]谢正宜.上海图书馆服务宣传周活动精彩 [EB/OL]. [2008-03-25].http://www.jfdaily.com/gb/jfxww/jishibb/node22336/userobject1ai1674163.html.

[11]李丽静. 河南进城务工人员可在省图书馆免费办理借书证 [EB/OL]. [2008-04-20]. http://district.ce.cn/zbjq/kjjy/200801/10/t20080110_14172331.shtml.

[12]广州图书馆. 我馆网上自助办证开通[EB/OL]. [2008-04-08] .http://www.gzlib.gov.cn/exhibition/huodong/other/other_detail.do?id=276181.