传统叙事文学中叙述者和聚焦者的艺术魅力——以《聊斋志异·龙飞相公》为例

2010-05-03余宗艳山东师范大学济南250014

□余宗艳(山东师范大学, 济南 250014)

叙述者与聚焦者(包括叙述者也包括人物),不只是传统叙事文学中简单的“谁在说,谁在看”的问题,尤其是那些具有多层叙述者的作品。米克·巴尔曾明确指出:“叙述者传统上被认为与聚焦是同一回事——这样说不对,因为只有叙述者在讲述,即说出被称为叙述文的语言”,但“聚焦者属于这一叙述者讲述的故事层面。它属于经由感受的独特的行动者、视点的秉承者所表现出来的给予素材的着色。”①首先,我们需要明确的是,叙事文学中的“聚焦者”不同于讲述故事的叙述者;其次,如果说叙述者只是发出声音,那么聚焦者还承担着感知、感受甚至价值判断等更深层次的意义。事实上,已经有许多学者注意采用叙事学理论来研究传统叙事文学作品,如吕顺平在《一身而兼二任:“临川四梦”中的人物叙事》②中指出:《牡丹亭》中陈最良兼具“叙述者与人物”双重的叙事功能,即文学理论上所指的行动元与角色重合的二重性特性③。下面就以蒲松龄《聊斋志异·龙飞相公》为例来分析叙事文学作品中叙述者与聚焦者的分离变化。

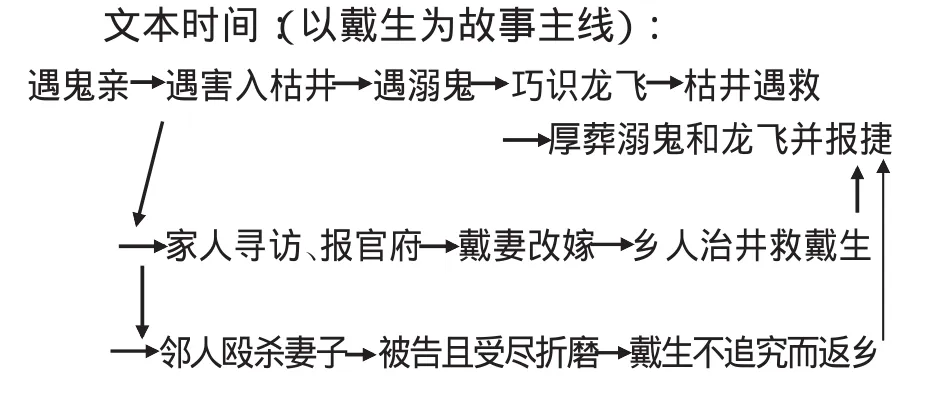

按照《中国民间故事类型》④的分类,蒲松龄的《龙飞相公》,可以说是传统的因果善恶报应类型的故事,采用民间“神鬼”俗文化心理,叙述了戴生因年少的不检点,而经历了不见天日的“黑暗地狱”的罪孽报应,终借龙飞相公的帮助和自身的积善而功成名就。为了便于下文的分析,将以故事的文本时间列出大致情节,如下。

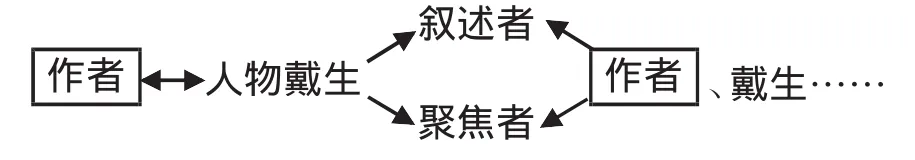

《龙飞相公》可以说是戴生的一个史传,故事以戴生的足迹为故事的叙述主线,而主人公戴生自跌落枯井之后,如同书中所说“舁归经日,始能言其底里”,也就是说蒲松龄“叙述者”采用了限知视角,即戴生遇害入枯井后的遇溺鬼、巧识龙飞相公情节是通过戴生的视角,按照故事的文本时间,主线部分存在两个叙述者:外层叙述者蒲松龄和内层叙述者戴生。外层叙述者蒲松龄安排《龙飞相公》的整个框架,即戴生遇鬼亲知罪孽——遭害入枯井而经罪劫——功满得救报捷乡里,可以说外层叙述者只是起到剧本大纲的作用。而内层叙述者戴生,他既担任了叙述人物,同时也是所讲述的文本故事中的一个行为者,即如同吕顺平指出的《牡丹亭》中陈最良的“一身而兼二任”,并且关于龙飞相公的文本情节,也得以展开。另外,对于戴生家人一线和谋害戴生的邻人一线,是叙述者蒲松龄在戴生获救之后采用倒叙的叙事方式概括性地叙述出来的。

《龙飞相公》中的叙述者有作者(蒲松龄)叙述和人物(戴生)叙述,但是聚焦者不等同于叙述者,正是通过不同的聚焦者的不同的“看的(包括感受、体验及价值判断等意义)”内容,使戴生的生活情境、经历以及内心的变化等得到多方位的表现。在故事中,出现了多个聚焦者:叙述者作者、戴生已故表兄季生、叙述者戴生、邻人、溺鬼、龙飞相公、家人、学使大人。通过这几个不同聚焦者不同“看的”内容,为我们展示了不同时段戴生的精神状态,对人对生活的态度变化。而对于龙飞相公的形象叙述,则更具有神秘性。需指明的是,在叙事文学作品中,聚焦所涉及的是谁在作为视觉、心理或精神感受的核心,“聚焦”并不只是一个单纯意义上的“纯视觉”的“看”问题,诸如“听觉的聚焦”⑤等。下面将以戴生与龙飞作为聚焦对象,加以分析。

聚焦一:

季曰:“……三日前偶稽册,尚睹君名。”戴急问其何词。季曰:“不敢相欺,尊名在黑暗狱中。”戴大惧,酒亦醒,苦求拯拔。季曰:“此非所能效力,惟善可以已之。然君恶籍盈指,非大善不可复挽。穷秀才有何大力?即日行一善,非年余不能相准,今已完矣。但从此砥行,则地狱中或有出时。”戴闻之泣下,伏地哀恳;及仰首而季已杳矣,悒悒而归。由此洗心改行,不敢差跌。

故事的叙述者显然是作者蒲松龄,为我们描绘了一个“少薄行,无检幅”遇鬼亲而知自己的恶贯满盈将下黑暗地狱后,决心洗心革面。但聚焦者,除了叙述者蒲松龄外,还有季生、戴生。通过季生“看的内容”,表明了年少戴生的“恶籍盈指”的“穷秀才”身份;戴生在听到何评所谓的“指引”后而决定痛改前非。

聚焦二:

先是,戴私其邻妇,邻人闻知而不肯发,思掩执之。而戴自改行,永与妇绝;邻人伺之不得,以为恨。一日,遇于田间,阳与语,绐窥眢井,因而堕之。

这里,作者仍然是充当着叙述者与聚焦者的双重角色,表明戴生真的“改行”了。其实,在叙述邻人欲谋害戴生的事件中,邻人就是隐含的聚焦者,在作者与邻人的双重观察下,戴生可以说是变得亲切、善良得毫无戒备心了。

聚焦三:

从这一段开始,外层叙述者作者开始退居故事之外,由内层叙述者戴生代替,通过戴生的视角观察展开故事情节。如果说在前两个聚焦场景中,例如“聚焦一”下:

并且在前两个聚焦中,聚焦者大都是“听觉的聚焦”和作者全知全能视角的潜在“视觉的聚焦”,但是在作者退居故事之外后,“聚焦三”就如下:关于双层叙述者的叙述—聚焦模式导致的多重聚焦主体,热奈特早已提出叙述聚焦的三分类:即无聚焦或零聚焦、内聚焦、外聚焦。所谓无聚焦或零聚焦叙事,即叙述者>人物,一般传统的叙事文学往往都是采用这种无所不知的叙述者的无聚焦或零聚焦叙事;内聚焦,即叙述者=人物,在内聚焦叙事中,包括固定式内聚焦与多重式内聚焦,而且有第一称和第三人称的不同(即人物—聚焦者与作者—聚焦者的交错变迁);外聚焦,即叙述者<人物(叙述者所说的少于人物所知道的)⑥。由于传统叙事文学一贯的全知全能的叙事模式,很少会留意传统叙事文学中这种复杂的内外聚焦叙事。袁行霈《中国文学史》在谈及《红楼梦》叙事艺术时说:“《红楼梦》虽然还残留了说书人叙事的痕迹,但作者与叙述者分离,作者退隐到幕后,由作者创造的虚拟化以至角色化的叙述人来叙事,在中国小说史上第一次自觉采用了颇有现代意味的叙述人叙事方式。”⑦但是从目前研究《聊斋志异》的许多作品来看,例如《〈聊斋志异〉“异史氏曰”叙事艺术论略》⑧、《〈聊斋志异·金和尚〉的史学及民俗学价值》⑨等,已经有很多学者注意到蒲松龄《聊斋志异》在叙事学上的不自觉的创新。

“聚焦三“中,叙述者不再是作者,还换成了角色化的人物——戴生,也就是叙述聚焦中的内聚焦叙事。在“人物—聚焦者”戴生的视角下,他的“视觉的聚焦”和“听觉的聚焦”带动了整个故事的发展,展现了枯井下的荧荧溺鬼以及龙飞相公的神秘梦幻色彩。可以说戴生是对龙飞相公的“听觉聚焦”,透露出龙飞相公在冥间为城隍幕客的神秘身份,他有对无辜善良人的神灵般的眷顾,象征着神灵的惩恶扬善的不可名状的神圣力量。同样的是,通过聚焦者溺鬼视角,戴生已经从年少的“少薄行,无检幅”,完全转变成了一个镇静、豁达、虔诚、善良的人。而且在内聚焦叙事模式里,采用了第一人称叙述,“闻青 悉为冤鬼;我虽暂生,固亦难返,如可共话,亦慰寂寞”,内聚焦主体——人物—聚焦者,同样也是聚焦对象,外聚焦者作者是不能体会出人物行动主体——戴生在坠入如同黑暗地狱的枯井后遇到溺鬼时的心情感受,即外层叙述者作者所知道的<内层叙述者所知道的。

聚焦四:

阶尽,睹房廊,堂上烧明烛一枝,大如臂。戴久不见火光,喜极趋上。上坐一叟,儒服儒巾。戴辍步不敢前……自言:“戴潜,字龙飞。曩因不肖孙堂,连结匪类,近墓作井,使老夫不安于夜室,故以海水没之。今其后续如何矣?”……曾闻先人传其事,因告翁。翁曰:“此等不肖,其后乌得昌!汝既来此,当毋废读。”因饷以酒馔,遂置卷案头,皆成、洪制艺,迫使研读。又命题课文,如师授徒。

如果在“聚焦三”中,内外层的叙述者分离又重合的叙事模式,对读者来说不是很明显。那么“聚焦四”中,内聚焦与外聚焦叙事的并用,应该是不难看出的。因为外聚焦是置身于所叙述的故事人物之外,通过审视人物的相貌、装束、表情、动作,和记录人们的谈话,它排斥人物的内心活动信息可能,人物往往显得神秘、朦胧或不可接近⑩。而故事中龙飞相公的形象就是一个来自人类想象中神秘力量的化身。从作者外层聚焦叙事的抽离,更具象化了大众俗文化心理对于鬼神的神圣敬畏心理。并且,故事中插叙的一段关于戴安的事迹,叙述—聚焦者作者承担了对戴安的价值判断的意义。而且在人物聚焦的视角下更增添了龙飞相公的“儒服儒巾”的神秘性形象,以及他对家族后代的关怀,对戴生的谆谆教诲。

聚焦五:

自戴入井,邻人殴杀其妇……宗人议究治之,戴不许;且谓曩时实所自取,此冥中之谴,于彼何与焉。邻人察其意无他,始逡巡而归。

接下来的叙述已经从内聚焦叙事、外聚焦叙事,回归为无所不知的无聚焦或零聚焦叙事,通过宗人与之谈话的对比视觉和邻人的观察,展现了戴生对仇敌不计前嫌的大气与宽容。这时,聚焦者作者、宗人与邻人都肯定了戴生的人格品行。

聚集六:

井水既涸,戴买人入洞拾骨,俾各为具,市棺设地,葬丛冢焉……学使闻其异,又赏其文,是科以优等入闱,遂捷于乡。既归,营兆东原,迁龙飞厚葬之;春秋上墓,岁岁不衰。

在聚焦者学使大人的“听觉聚焦”下,戴生是一个颇有学识文采,品行兼具的学子。而在作者无所不知的叙述—聚焦下,戴生可以说是经历了人生的一次蜕变,从年少的恶贯满盈而罪孽深重,故而经历了“黑暗地狱”的惩罚,最终借助龙飞相公的帮助而脱胎换骨,成为有学识有德行的儒生。

这样在一个传统的因果善恶报应的故事里,出现了内外双层叙述者,在不同聚焦者的视角混合变迁中,多方位地诠释出主人公戴生的人生几个段落中的不断蜕变,对人生对生活的不同情感态度。而对神秘的俗文化中的“鬼神神祗”,内外聚焦叙事也更加凸显出了龙飞相公这一神灵化身的神秘色彩。而对于读者来说,多种角度的“看”,不同的聚焦视觉下绽放的是人物的丰富内涵。蒲松龄或许只是想要达到艺术上的创新突破,而且《龙飞相公》用现代叙事学分析,的确有其特色。简而言之,它的整个叙述聚焦叙事如下:

清人冯镇峦在《读聊斋杂说》⑪中就提到“读书四则:一是,是书当以读《左传》之法读之。《左传》阔大,《聊斋》工细。其叙事变化,无法不备;其刻划尽致,无妙不臻。工细亦阔大……”事实上,如果从叙事学的角度来研究《龙飞相公》,甚至《聊斋志异》的其他篇章,其在叙述交流、叙述声音、叙述时间等都有一定开掘的空间。如《聊斋志异》篇章后的“异史氏曰”,就是一种叙述者与读者的交流。

① [荷]米克·巴尔著,谭君强译:《叙述学:叙事理论导论》(第二版),中国社会科学出版社,2003年版,第169页-第170页。

② 吕顺平:《一身而兼二任:“临川四梦”中的人物叙事》,祖国颂等主编《叙事学的中国之路:全国首届叙事学学术研讨会论文集》,中国社会科学出版社,2006年版,第334页-第335页。

③ 童庆炳主编:《文学理论教程》(修订第二版),高等教育出版社,2004年版,第246页-第247页。

④ [德]艾伯华著,王燕生、周祖生译:《中国民间故事类型》,商务印书馆,1999年版。

⑤ 谭君强:《叙事学导论:从经典叙事到后经典叙事》,高等教育出版社,2008年版,第83页-第85页。

⑥ [法]热奈特:《叙事学导论》,转引自张寅德编选《叙事学研究》,中国社会科学出版社,1989年版,年213页-第221页。

⑦ 袁行霈主编:《中国文学史》(第四卷),高等教育出版社,2003年版(重印),第373页。

⑧ 刘尚云:《〈聊斋志异〉“异史氏曰”叙事艺术论略》,山东师范大学学报(人文社会科学版),2009年第54卷第6期。

⑨ 张崇琛:《〈聊斋志异·金和尚〉的史学及民俗学价值》,《蒲松龄研究》,2009年第3期。

⑩ 胡亚敏:《叙事学研究》,华中师范大学出版社,1994年版,第319页。

⑪ [清]冯镇峦:《读聊斋杂说》,转引自朱一玄编《〈聊斋志异〉资料汇编》,中州古籍出版社,1985年版,第319页。