11例肝内胆管细胞癌的CT诊断及鉴别诊断

2010-04-22陈颖

陈 颖

广东省潮安县庵埠华侨医院影像科,广东 潮州 515638

肝内胆管细胞癌(intrahepatic cholangiocareinoma,ICC),指起源于肝内胆管二级以远的上皮细胞的恶性肿瘤,约占全部胆管细胞癌的10%和肝内恶性肿瘤的5%~10%。与原发性肝细胞癌有很大差别,临床表现及实验室检查均无特异性,术前诊断较为困难,且手术切除为本病唯一有效的治疗方法,但其CT诊断有一定特征性,故影像学检查对其早期发现和治疗有重要的意义。我院自1998年收集病例累计11例,结合病理探讨其CT表现特点,以期以提高对本病的术前诊断和鉴别诊断水平。

1 材料与方法

1.1 临床资料

本组11例,男4例,女7例。年龄32~65岁,平均50岁。病程3~20月,主要症状为上腹痛(9例),胸背痛(1例),呕血(1例),黄疸出现较晚且进行性加重(5例),其他表现有乏力、食欲不振、消瘦、发热、及皮肤瘙痒等。实验室检查:11例AFP结果阴性。

1.2 CT检查

本组11例作全肝CT平扫,其中7例作增强扫描,层厚/层距10mm,或层厚8mm/螺距115,经肘前静脉团注非离子型造影剂(欧乃派克或碘海醇300mgI/ml)100ml,速度215ml/s。所用CT机为Somatom AR T普通CT机或SIEMENS PLUS4螺旋CT机。

2 结果

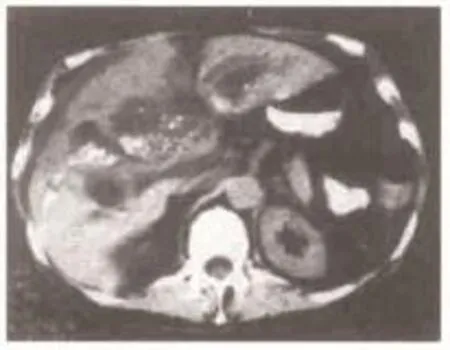

2.1 CT平扫 11例中,6例为单发病灶,5例为多发病灶。7例位于肝左叶,4例位于肝右叶,病灶大小为5~10cm,平均718cm。4例左、右叶均可见病灶,病灶大小不一,最大者约910cm×410cm。肝内胆管扩张8例,右叶3例,双侧5例,其中1例为肝内外胆管囊状扩张,胆囊增大,胆管及胆囊内均见多发结石,在扩张胆管周围见大片低密度区,见图1。合并肝内胆管结石5例。肝叶萎缩6例,其中右叶1例,左叶5例。病灶局部肝轮廓凹陷6例。

2.2 增强扫描 5例行动脉期、静脉期及平衡期三期增强扫描,2例病灶还行3min延迟扫描。根据增强后密度低于、等于或高于肝实质密度分为轻、中、重度强化,增强前后密度无明显变化为无强化。多发病灶以其最大者进行观察。病灶边缘轻中度不规则细线状强化6例,1例边缘早期无强化而后呈逐渐强化。原平扫呈等或稍低密度区,增强后呈轻度片状、结节状强化2例,中度结节状强化3例;轻度线状强化1例,见图2。4例病灶在三期内的强化情况无明显变化,1例呈“快进快出”,1例为缓慢增强。平扫所见的大片低密度区在三期扫描内强化很轻或无,因此在增强图像上显得密度更低,病灶显示亦清晰。2例延迟扫描中,1例边缘早期无强化,而呈“延迟强化”,于延迟扫描时出现明显强化:病灶密度高于肝实质密度,见图3。另1例边缘早期网格状明显强化,延迟时病灶内仍见片状明显强化。增强后可分辨出扩张的胆管,呈小圆点或条状水样密度影;3例于病灶内可见扩张胆管。其他表现有:门静脉受压、移位3例,门静脉癌栓1例(左支)。

图1 CT平扫肝内胆管明显囊状扩张,内有多个结石影;其周围大片肝密度降低,边界不清

图2 CT增强扫描:病灶内明显线状强化

图3 CT增强扫描

3 讨论

3.1 肝内胆管细胞癌的CT表现特点

CT平扫上,肝内胆管细胞癌通常表现为不规则形肿块,密度较低,边缘可以清楚,也可不清。由于胆管细胞癌起源于胆管,因此易导致胆管阻塞和破坏,引起胆管扩张。增强扫描表现多样。肿瘤早期边缘部增强是一常见征象,可能是由于肿瘤边缘部的血管相对较多。此外,由于属于乏血供肿瘤,因此容易出现变性、坏死,坏死区常较大;其边缘残存的纤维间质带是形成无强化区边缘部条索状强化的基础,若局部门脉被肿瘤包围,增强扫描时造影剂充填门静脉,而使得肿瘤呈线样强化或网格状强化;若门脉与扩张的胆管伴行,增强时显示清楚,可有受压、移位。本组见病灶内线样强化3例,网格状强化2例,病灶周围门静脉受压移位3例,门静脉癌栓1例。

3.2 病理基础

肝内胆管细胞癌来源于肝内小胆管或末梢小胆管,在大体标本上肿块呈灰色,比肝细胞癌质硬,坏死多见,无肝炎及肝硬化病史。胆管细胞癌具有腺癌的一般特征,染色浅淡内无胆汁滴,在癌细胞内、腺管内或间质中,常见伴有粘液分泌。癌细胞中纤维结缔组织丰富,部分病灶可见到钙化。

肝内胆管细胞癌在病理组织学上多为分化型腺癌,中心可有致密的纤维条索,可有坏死囊变,可见卫星灶,病理分为巨块浸润型,多巨块型,单结节型和多个小结节型,组织学为有较多纤维间质腺癌,癌细胞可分泌粘液及钙化,肿瘤呈浸润方式向周围生长扩展,转移至周围组织器官。病理上门脉期逐渐增强及延迟期强化区为大量纤维结缔组织,少量散在的癌组织[2]。所有病例AFP为阴性,与乙肝、肝硬化无直接关系。由于胆管细胞癌易发生在淋巴管丰富的汇管区,所以淋巴结转移的发生率较高。胆管细胞癌虽然多数瘤体较大但很少发生门脉癌栓形成。

3.3 鉴别诊断

3.3.1 肝细胞癌:增强扫描是区别二者的重要手段,后者与乙肝病毒感染有关,往往有肝硬化的基础,且发病年龄较轻,70%有AFP升高,增强曲线为“速升速降”型,边界往往较清楚(多有完整包膜),常有门静脉癌栓形成。

3.3.2 肝血管瘤:肝内胆管细胞癌增强后有时较平扫时缩小,而且二者强化持续峰值都很长且边缘强化,但是增强时动脉期血管瘤边缘呈结节样明显强化,由边缘到中央集中,密度与同层面较主动脉接近,延迟期血管瘤延迟期大部分或全部被造影剂充填。胆管无扩张等。

3.3.3 肝转移瘤:延迟扫描对鉴别诊断至关重要,有原发灶及病史,常为肝内多发类圆形病灶,环形强化,延迟扫描强化不明显。中心坏死可形成“牛眼征”

3.3.4 肝脓肿:临床有发热,白细胞升高,CT上往往出现多层环形的不同密度带,一般不难鉴别。 影像上肝内胆管细胞癌确诊较为困难,在详细分析CT表现的基础上,应结合临床资料,尤其是胆石术后黄疸复发或未减轻者应高度警惕。当平扫征象不典型时,加用增强扫描尤其是延迟扫描有助于诊断,或必要时行病灶穿刺活检。

综上所述,肝内胆管细胞癌CT表现有一定的特征性,在实际工作中,既要详细分析CT表现又要结合临床资料,注意与肝细胞肝癌、血管瘤、肝脓肿等其它肝脏疾病鉴别,对肝内胆管细胞癌做出正确的诊断,必要时需肝穿刺活检定性。

[1]吴恩惠,主编.医学影像诊断学[M].北京:人民卫生出版社,2001,654.

[2]梁长虹,胡景,关月欢,等.周围型肝内肝管癌的CT影像诊断[J].中华放射学杂志,1993,27(12):869.

[3]周康荣,主编.腹部CT[M].上海:上海医科大学出版社,1993.43-44.

[4]李子平,郑可国,许达生.胆管细胞型肝癌的CT诊断[J].中华放射学杂志,1997,31(12):825-829.

[5]吴义忠,陈义雄,吴剑波,等.肝内胆管细胞癌的CT特征与病理对照研究[J].广东医学院学报,1999,17(3):213-214.