威海市城市发展规划及其景观风貌建构的思考

2010-04-18江本砚

江本砚 张 纵

威海市位于山东半岛东端,是我国著名港口城市。近十几年来威海市经济、社会、文化均获得了较快的发展,城市规模不断扩大,加之近几十年来的数次合理的规划引导,使威海市的城市格局变化从实践中获得经验,在对外经贸活动与国际化对接中逐步走向合理、完善。结合靠山面海的自然特征,形成了山海交融的空间风貌;近几年威海市先后被评为国家级园林城市、国家卫生城市、2003年获得联合国“人居奖”、2009年又获得了国家“森林城市”称号。

1 威海市城市规划溯源

威海市的城市规划以建国和改革开放为标志分为三个阶段。改革开放前生产力低下,城市规划滞后、发展缓慢。自1987年,威海市升为地级市,城市对外开放,港口优势得到了充分发挥,建设生态化的海滨城市作为城市发展的首要目标,城市的环境质量显著提高。

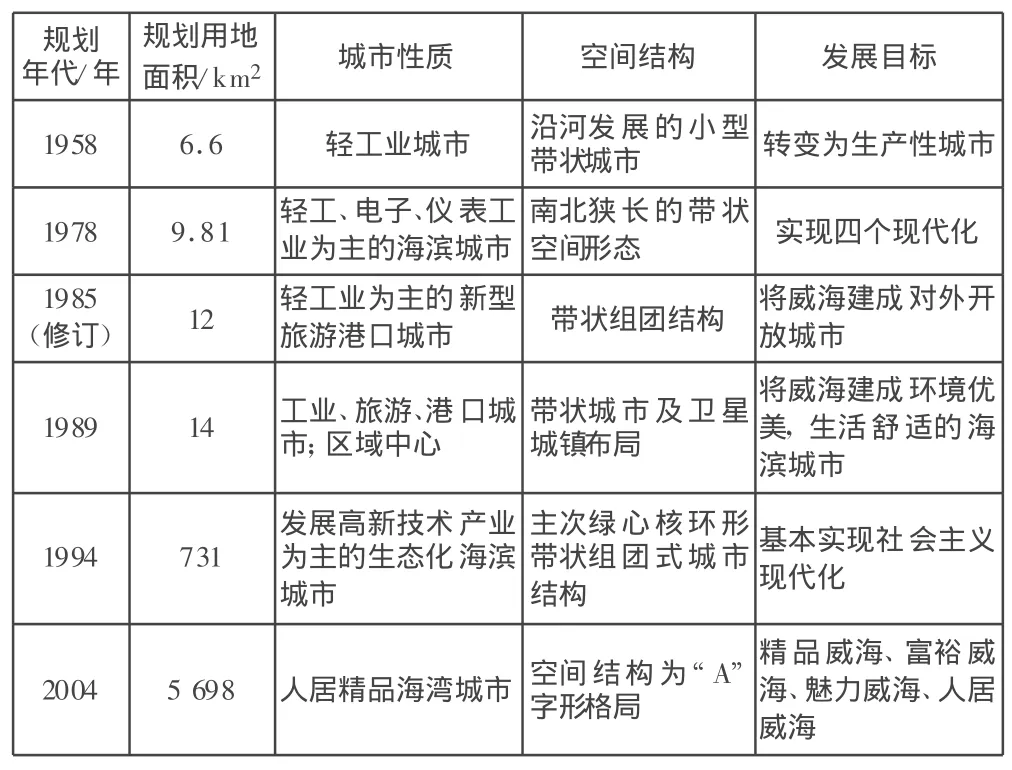

表1 威海市历次城市格局变化

回顾该市历次城市格局的变化(见表1),海洋扮演了不可或缺的角色,逐渐形成了城市环海、带状组团的格局;以海洋为依托的蓝色产业经济;以港口为中心的出口基地。可以说,威海市发展的每一个阶段均以充分发挥沿海城市特色、逐渐向有效利用与适地拓展为目标而进行的规划。

2 城市规划影响下威海市的非线性增长

2.1 规划理论指导下的城市增长

如今威海城市建成面积的不断扩大,城市沿交通轴线和海岸线向西扩展成目前多中心、多组团的带状城市空间形态。城市内部空间垂直增长迅速,立体交通快速发展,于2008年全市初步建成了纵向以威石路、威即路、初张路,横向以 309国道、俚李线、石泽线,环海公路为骨架的“三纵三横一环”,并以高等级公路为支撑,干支相连、纵横交错的公路网络;在快速路、轨道交通的支持下,威海与周边城市的联系得到了极大加强,与烟台、青岛形成组合城市共同发展。在此过程中一些重要的城市规划理论对城市的茁壮成长起到不可忽视的作用,如“精明增长(Smart Growth)”理论对受山海限制的威海市由粗放扩张转向集约之路影响深远。在建设集约型、可持续发展城市方面功不可没。而随着人们对全球变暖问题的关注,“低炭城市规划理论”逐渐成为世界城市新的增长模式,而威海市也必将在此潮流中加快向环境友好型城市的转型。

2.2 发展过程中遇到的问题

威海市在发展规划过程中也遇到过问题、犯过错误,比如在20世纪90年代初期的房地产热就反映了只重视局部物质建设这一问题,巨大的经济利益吸引了众多的投资者,而没有规划的城市建设不仅忽视了城市精神内涵的发展而且破坏城市的原有肌理。

城乡二元结构明显的问题在城市建设的早期表现尤为明显。位于城市中心的地区因为其高度的可达性而获得优于周边的快速发展;而边缘偏僻地区则受限于当时的交通条件发展缓慢。为了缩小城乡差距,威海市加快了对农村基础设施的建设,完成了村村通自来水、村村通公路的基础工程建设;通过发展农村如滩涂养殖、海参养殖等特色产业促进经济发展,提升农民生活水平。

公众参与也是威海市城市规划中所欠缺的。威海市政府网的市民提问、市长信箱、意见募集等方式反映了公众参与在该市得到了很大的重视。

3 威海市景观风貌构建

3.1 自然生态景观构建

靠山面海,四季分明,威海有着创建生态城市不可多得的天然条件。在景观生态学的指导下,2004年威海市的整体规划对全市进行了景观生态规划:生态高敏感区、敏感区、低敏感区和非敏感区。威海市近几年兴建了威海公园、幸福公园、悦海公园等大量生态绿地,积极建设城市森林公园,大大改善了城市面貌。

3.2 人文景观构建

文化是城市的灵魂。威海卫以甲午海战闻名,对甲午海战时我国北洋水师指挥部所在地刘公岛的古迹进行了保护和维修,对外开放了刘公岛和北洋水师提督丁汝昌的“丁公府”;实施环翠楼改造工程,着重塑造环翠楼——刘公岛标志性城市视觉景观轴,这些打造出了具有威海特色的城市人文景观。保护历史遗留、延续城市文脉为城市注入了新的生命力;兴建以“福”文化为旨的千里海岸建设,历史文化与现代文明的交相辉映使威海具有了独特的魅力。

3.3 城市整体景观构建

近几年威海市更是提出了明确的城市发展目标,在为把威海建设成“城在海中,山在城中,楼在林中,人在绿中”的生态滨海城市而努力。从整体出发,协调建筑高度、色彩,构建和谐的景观天际线。建筑在碧海蓝天的映衬下,形成红瓦绿树、白云蓝天的景观风貌格局。

4 结语

当今经济社会一个显著的特点是由“流动空间”和“地方空间”两种相互竞争的空间构成。威海市成功地运用了流动空间的特征,通过加强国际贸易合作,极大的发展了城市经济,促进了城市增长。当然,在良好的城市发展趋势下,城市建设可能面临的危机也应当予以极大重视。世界金融危机之后,欧洲的城市在全球经济衰退之际积极调整产业战略,将可再生能源及其相关的环保技术确定为未来经济增长最为重要的支柱产业之一[4]。因此,威海市亦应居安思危,调整、完善产业结构,扩大优势产业效应的同时,加大对可再生能源及环保技术研究的投入,发展形成异质性强的产业结构,从而在建设节约型、环境友好型社会的进程中实现城市的成功转型。

[1] [美]张庭伟.规划理论作为一种制度创新——论规划理论的多向性和理论发展轨迹非线性[J].城市规划,2006,30(8):9.

[2] [美]张庭伟.为中国规划师的西方城市规划文献导读[J].城市规划学刊,2007(4):29.

[3] 李亚斌.浅析生态城市规划[J].山西建筑,2008,34(35):69-70.

[4] Shahid Yusuf,Kaoru Nabeshima.An Industrial Strategy for Shanghai.World Bank Research Report,2009.