从孔子学院看汉语言文化推广的模式与效果

2010-04-17于淼

于 淼

从孔子学院看汉语言文化推广的模式与效果

于 淼

作为汉语言文化教育“走出国门”的第一品牌,孔子学院在全球的发展和壮大掀起了新一轮“中国文化热”。作为多边文化外交的新形式,孔子学院不仅为中国文化敲开“东学西渐”的大门,也为中国在高速发展中硬实力和软实力的协调做出成功的尝试。本文以孔子学院为研究对象,以中国汉语言文化推广的政策和目标为依据,通过对孔子学院的战略、现状和效果三方面的分析,寻找新时期汉语言文化推广与传播的有效路径和对未来发展方向的建议。

孔子学院;软实力;跨文化传播;效果

一、软实力诉求下孔子学院的战略意义

“软实力”(Soft Power),又译为“软力量”,其理论的来源有漫长的历史根源,从葛兰西的“文化霸权”理论和阿尔都塞的“意识形态与国家机器”中都可以找到对文化作为一种“软性力量”的提及。而在90年代,萨缪尔·亨廷顿在《文明的冲突》一书中提出了“文明的共性和差异影响国家利益”的观点[1](第8页),以此为标志,国际政治研究出现了以文明冲突取代政治冲突的研究视角转向。同期,约瑟夫·奈,发表了《软实力》一文,首次提出了这一概念,并在《软实力—国际政治的制胜之道》中系统的论述:“软实力”,是一个国家由文化、政治观念和政策的吸引力在国际社会产生的感染效果,是一个国家通过非强制手段来获得认同与实现目的的能力。软实力包括五个核心要素:文化、观念、发展模式、国际制度和国际形象[2](第3页)。提高国家的“软实力”,发展文化战略是关键。在2007年党的十七大报告中,正式提出了提高国家文化软实力的战略,作为理论依据,明确了文化可以对内增强民族凝聚力和创造力,对外提升综合国力,是国家综合实力的重要组成部分。孔子学院作为中国提高文化软实力的现实举措,从文化外交、文明传承和提高民族凝聚力三个维度都具有重要的战略意义。

(一)开展文化外交

文化外交是一个政府所从事的以文化手段发挥特定政治目的的外交活动,在“软实力”的提升中处于核心地位[3](第21页)。“软实力”与国家的政治、经济相互交融,在综合国力竞争中具有突出的地位与作用。随着中国国际影响力的提升,各种矛盾伴随着和平崛起而出现,中国政府需要推广和平发展观,在国际事物中争取话语权,也需要通过开展文化外交来化解冲突,提高中国的国际地位和形象。孔子学院以文化传播为渠道,配合国家战略,其价值主要体现在以下方面:

1.话语权的掌握:掌握话语的主导权是文化外交的主要目标。话语以特有方式构成社会实践,它意味着在场、身份和立场。作为中国的官方语言,提高汉语在国际交流中的地位是中国掌握话语权的重要步骤。孔子学院扩大了汉语的传播范围、传播方式和传播途径。通过让更多的人掌握汉语来改善中国的外交局面,同时,中国的声望和地位伴随着语言和文化的传播不断提升。在经济全球化、政治多极化、文化多元化的背景下,孔子学院作为中国在国际上回应西方社会对中国的“他者言说”,以在场的方式,把握有利的话语,积极主动的进行自我表达。

2.柔性塑造国家形象:有效的宣传是一种柔性的,没有意识到的宣传。长期以来,某些西方国家借助媒体的影响多次在国际事物中误解中国形象,尽管中国对此给予坚决的回应,但这种长期的负面影响和信息交流的不对称,已经形成刻板印象。伴随着中国的崛起,迫切需要重新树立与中国现实相符合的国家形象,孔子学院立足于中国传统文化的根基,像一支文化的催化剂,通过提升世界对中国文化的兴趣、加深了解、化解偏见,以文化特有的共享性、扩散性的特点,通过文化这一柔性的方式塑造中国形象。

(二)促进东西方文明对话

中国是拥有5000年悠久历史和文明的国家,有责任对世界文化发展做出贡献。目前,在世界范围所呈现的中国价值观、历史和文化产品都十分有限,与强势语言文化的英语相比,中国文化处于弱势地位。作为贸易出口大国,中国在文化输出上却由于语言的障碍面临着“文化赤字”,这也是中国“软实力”薄弱的一种反映。

语言作为文化的载体,强势的语言会将文化推向强势,而强势的文化不等于传统和优秀的文化。面对世界文化传播格局中的信息不对称现象,中国在全球推广以孔子学院为基础的汉语教学和文化交流,是文化外交的需要,也是为保护文明的多样性和促进不同文明之间的对话做出的努力。伴随“孔子学院”在全球的高速增长,也产生了关于“中国文化入侵”的猜测,这种现象说明了世界开始关注中国文化输出所具有的强大影响力,担忧汉语对英语文化霸权地位的挑战。孔子学院以促进世界多元文化发展、构建和谐世界为宗旨,作为中西方文化交流的桥梁,以中国传统文化作为最具影响力的“软实力”资源之一,将中华文明传向世界的同时,也是一次中国文化的发展和创新的过程。

(三)提高本民族文化自信

语言是通向文化核心的钥匙,它能够保持国家和民族的身份,具有强烈的象征性,是一种核心符号,具有凝聚力[4](第15页)。通过提高中国文化的影响力来提升民族文化的自信,是国家“软实力”的另一项核心内容。文化的自信作为一种历史现象,是近代中西方文化冲突下的必然。近代以来,中国的知识分子不断探索和建构“中体西用”的思想体系,以谋求中国文化和中国社会的现实出路。文化的自信也是文化传播的基础,是正确认识人类其它文化的保障。当今世界,强势国家通过文化渗透的方式对非强势国家的文化传统和文化独立性造成侵蚀。当前中国社会中出现对西方文化的崇拜与对民族文化淡漠,将强势文化的价值观念作为判断标准等现象,反映出中国人在思想和信念上受到的冲击。面对西方文化长期的强势输出,最好的防范方式是加强本土文化的自觉性与自信心。孔子学院开启了“东学西渐”之风气,以启发世界对中国文化的需求来促进文化的自觉维护;通过提高本土文化的地位和影响力来加强文化的自信心;以提高中国文化的地位来促进中华民族对本土文化的热爱。这是一种双向循环式的影响,是一种通过文化的对外交流来促进文化内部传播的模式,这种模式又进一步影响文化的外部交流和可持续发展,为中国文化参与多元文化竞争提供保障。

二、孔子学院的发展现状

孔子学院创办于2004年,由教育部直属的事业单位“国家汉办”(Han Ban)与国外大学和教育机构合作建立,性质为非营利性教育机构,也是中国目前唯一的官方汉语推广部门。

(一)孔子学院与其它汉语教学机构的比较

中国最早的对外汉语教学始于1950年7月,由清华大学举办的“东欧交换生中国语文专修班”[5](第3页),在孔子学院创办之前,中国的汉语推广以汉语教学为主,(Teaching of Chinese as a Second Language),以北京语言大学和各地区外语专业院校为主的教学模式。通过培养对外汉语教师,和面对外国留学生的汉语课程,让外国人掌握汉语。其开设的学历教育和短期汉语强化课程为非汉语国家的学习者提供了学习汉语的广泛平台。在高校以外,还有以社会力量为主的市场化汉语推广机构,如“中文时代”“新东方”“大汉风华”等汉语学校,加之分布在海外的诸多“华文教育”机构,对于这些机构,由于缺乏统一的资格认证和监管,导致在师资、教材、和教学方法等方面缺乏有效保障。同时以盈利为目的的教学导向,使汉语学习多表现为一种短期的应用培训。

与此不同,孔子学院以汉语教学为平台,通过学习汉语将中华文化向世界推广的机构。文化是语言的背景,对语言的产生及表达具有支配作用,对外汉语教学不仅是对语言的学习和使用,更是对支配语言的文化和文化心理的掌握。孔子学院以学习语言和语言背后的文化为主旨,面向社会各界人士开展汉语教学、培训汉语教师、开展汉语考试和汉语教师资格认证、提供文化咨询、开展文化交流活动。同时,孔子学院也作为提升国家形象的宣传机构,是发展国家软实力战略的具体实施。通过以高校为基地的办学模式,孔子学院在短期内扩展至世界各地。

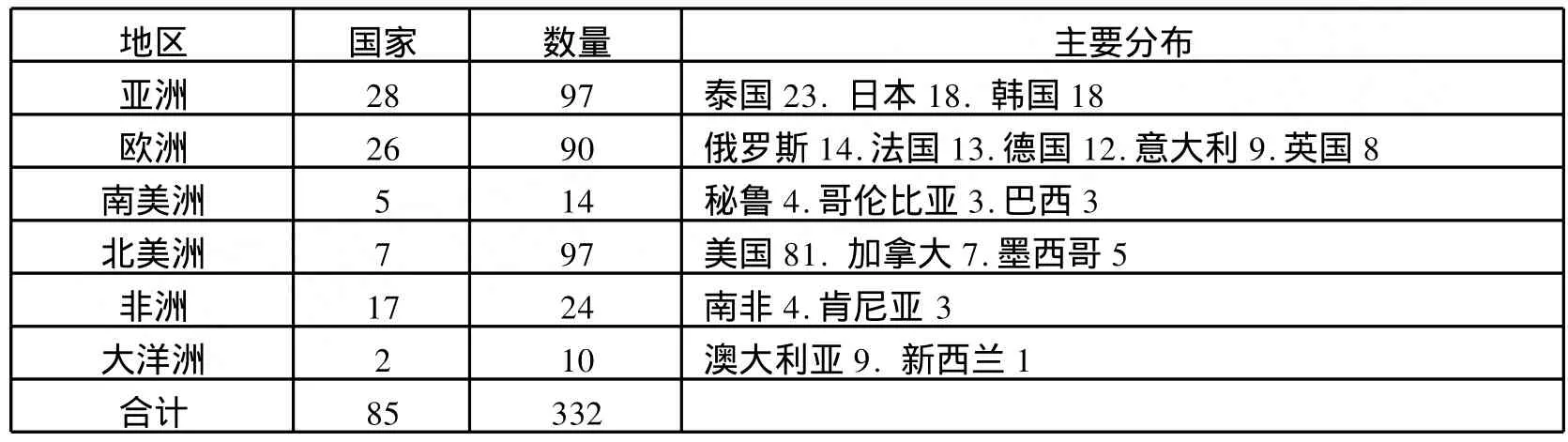

(二)孔子学院的全球分布

截止至2010年1月,中国在全球85个国家共创办了332所孔子学院①。目前,孔子学院在全球的布局已基本形成,在不断的探索中与地方文化结合,推出了一系列因地制宜的汉语课程和文化交流活动。在全球的332所孔子学院,以亚洲、欧洲和北美洲的分布最为密集,其中以韩国、日本和泰国开办的孔子学院规模最大。

表1 “孔子学院”的全球分布

1.亚洲:韩国是历史上儒家思想最早传入的国家,自1993年开展汉语水平考试以来,目前在韩国接受正规汉语教育的人数已经达到20万,提供汉语作为第2外语的高校在2009年达到631所②。韩国共有18家孔子学院。日本,作为另一深受中国传统文化影响的国家,孔子学院的发展同样具有特色。由于文字的相近性,日本人对汉语的学习能力较强。以北京大学为合作院校的18所日本孔子学院,在中国文化的深度传播方面进行了积极的尝试,例如:日本早稻田大学孔子学院定期开设中国历史、中国文化、哲学等课程,同时与中国大学开展多项合作研究。文化的同源性和地缘优势,使孔子学院在亚洲的发展优于其它地区,密切的经贸往来也是促进文化学习的重要因素。

2.欧洲:俄罗斯的孔子学院在欧洲的规模和数量最大,自2007年2月,第一所俄罗斯孔子学院在圣彼得堡大学成立以来,目前已经发展到14所。俄罗斯孔子学院对商务汉语的需求较高,很多年轻人将汉语作为就业技能之一。在德国、法国和英国的孔子学院,由于受到本国语言保护政策的限制,开展的难度较大。欧洲一些国家顾虑孔子学院会产生中国意识形态的渗透,通过不断沟通与了解,目前发展现状良好。伦敦商学院与清华大学合作,于2006年10月创办了全球第一所商务孔子学院“Confucius Institute For Business London”③,主要以商务人士为对象开展教学。2008年2月伦敦南岸大学与黑龙江中医药大学合作成立全球第一家中医孔子学院“Confucius Institute Fo r Traditional Chinese Medicine,London”④。在法国汉语学习的热情最高,法国教育部已经批准部分中小学开设汉语课程,选修的人数达到1.6万人,已有15所法国大学开设中文专业[6](第41页)。

3.北美洲:北美洲的孔子学院集中分布在美国、加拿大和墨西哥。美国拥有全球数量最多的81家孔子学院,这也许借助了美国的教育思想:让尽可能多的人有机会受到尽可能多的教育[7](第54页)。2006年5月15日,全球第一家从事网络汉语教学的孔子学院在密西根州立大学成立[8](第75页)。中国第一家电视孔子学院“黄河电视孔子学院”于2008年12月18日开播,该台通过美国斯科拉卫星教育电视网、中国电视长城平台向美洲试播,节目覆盖美国、加拿大和拉美地区,拥有注册学员310万人。

三、孔子学院的影响模式和效果分析

孔子学院作为以汉语教学和传播中国文化的教育机构,并不是真正意义上的语言学校。与“The British Council”和“A lliance France”等历史悠久的外语教学机构相比,更多的是作为中国文化面向全球传播的载体和文化展示的场所,进行的是一种“非强势文化”的跨文化传播活动。

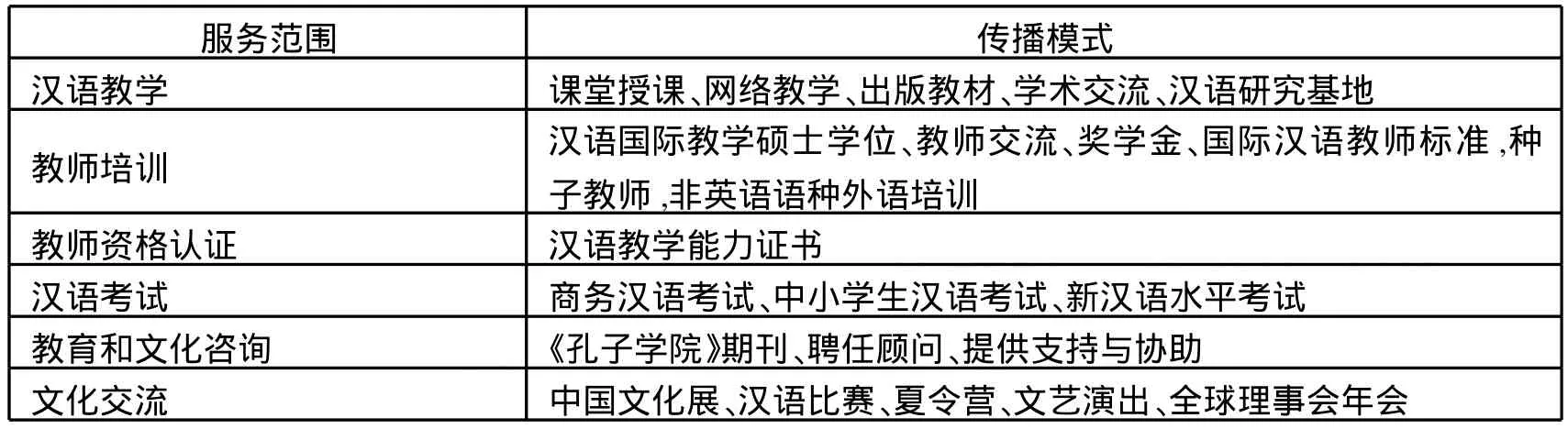

美国文化学家爱德华.霍尔在《无声的语言》一书中,首次提出“跨文化传播”的概念,指来自不同文化体系的国家、组织及个人之间进行的信息传播与文化交流活动。并在人际传播、组织传播和国家传播三个层面对跨文化传播的途径和意义进行阐述[9](第47页)。本文通过分析孔子学院的业务范围和传播方式,探讨汉语言文化全球传播的模式和特点。

表2 孔子学院的汉语言文化推广方式

(一)多级组织间的文化交流

汉语言文化国际推广中的最大的难题是教师以第二外语教学。针对这一特点,孔子学院形成了以中国汉语教师为主,同时进行国外汉语教师培养的双向培养模式。国家汉办设立“汉语国际推广师资非英语语种培训项目”,为教师提供小语种培训,设立奖学金,鼓励海外人士来中国学习,解决小语种汉语推广师资不足的问题。目前中国有106所大学和18所中学接受留学申请。孔子学院还配合所在国家的需要,提供文化咨询和协助,针对需求开展商务、旅游、医学等专业汉语教学。联合当地民间团体和中国商社,开展文化交流活动,资助文化团体出访。让不同组织在交流中产生文化影响。孔子学院自身也通过创办刊物、出版教材、制作影视作品的方式,利用大众传播媒介提高影响力,形成以孔子学院为载体,多级组织共同运作的文化推广方式。

(二)营造文化环境

中国文化特有的“博大精深”是跨文化推广中的另一难题。人类学家Edward.T.Hall认为,中国文化属于“高语境”文化,在传播中更多依赖环境和非语言的交流[10](第74页)。在“低语境”文化中,例如美国,德国,人们多以口语来传递信息,直接而明确,而中国文化多以感悟的方式来传递和理解信息。针对这些特点,孔子学院通过写书法、过春节、练习武术等方式,再现文化场景,使学习者在文化体验的过程中加深对文化环境的了解。同时开展多项文化交流活动,以“汉语比赛”“夏令营”“中国历史文化展”“网络中国体验”等方式,营造出浓厚的中国文化氛围,让国外的学习者以近距离和“浸泡”的方式走进文化环境。

(三)注重和谐与人际关系

西方文化强调果断,东方文化注重一致与和谐[11](第102页)。为减少跨文化交流中的文化冲突,孔子学院在文化推广中提倡和谐发展原则。不仅在名称上体现以儒家思想为主导价值观念,合作办学的模式也体现了尊重不同国家本土文化,促进人类文化和谐发展的目标定位。孔子学院在文化传播中,积极发挥人际关系的影响,在中国政府的支持下,委派官员定期出访,与当地政府建立友谊,提高孔子学院的社会地位,使孔子学院的文化交流具有外交性质。认命所在大学校长为孔子学院的外方院长,每年举办“孔子学院全球大会”和若干地区性会议。通过与所在国政府和大学的沟通,将人际关系作为一种交流的自觉性和灵活性发挥作用。

(四)文化资源的整合与传播

作为中国特色的跨文化传播,孔子学院以中国大学为依托,以国外大学为基地的合作办学模式,整合双方大学现有资源。依据大学自身的特点与需求,设计相应的推广项目,将孔子学院作为大学对外学术交流与合作的重要组成部分,同时带动所在地区的国际交流。2009年北京师范大学文学院与美国俄克拉荷马大学孔子学院合作“中国文学海外传播工程”项目,推出“今日中国文学”英译丛书,同时在美国出版《今日中国文学》英文学术杂志。北京大学、浙江大学、福州大学等多所高校成立了青年汉学家研修基地、国际汉语推广中心和师资培训中心。武汉大学拥有与法国的广泛交流,通过该学校在法语教学上的优势,2006年6月与巴黎狄德罗大学合作创办法国第一所孔子学院,在此基础上,于2009年4月成立“汉语推广教学资源研发基地”目前已和法国、美国和韩国进行5个重要汉语推广项目的研发工作。“孔子学院”在资源整合上的创新,为中国高等教育国际化发展进行了积极的尝试。

四、对孔子学院热的理性思考

孔子学院创办5年的时间里,从最初宣传中国文化为初衷,发展到今天规模庞大的文化教育和传播机构,仍在摸索中的办学模式对可持续发展提出了挑战。孔子学院应在以下方面进一步探索:

(一)明确目标定位

对于孔子学院来说,明确的定位是实现目标的保障,更是减少误解的关键。需要加强对海外众多孔子学院的管理和评估,明确发展目标和风险,控制发展速度,提高质量。目前孔子学院开展的短期语言培训项目在文化教育市场上属于粗放型的低附加值产品,对于提升国家的软实力、促进不同文明体系之间的了解和认同所发挥的作用十分有限。这种将语言教学和文化推广相结合的方式,容易造成目标混乱,阻碍长期发展。在扩张之后的稳步发展阶段,应遵循语言教学和文化推广的规律,有针对性的开展工作,改变目前这种边发展边摸索的现状,提升孔子学院自身的“软实力”。

(二)遵循教育规律

孔子学院所开展的多层次教学模式,在大范围产生社会影响的同时,师资和教材力量凸现薄弱,没有职业的汉语教师队伍,在教材和教学方法的研发上投入不足,导致在很多国家只能作为兴趣类和公益类的文化活动而开展,与所在国家的师资考核体系和课程准入制度有很大的差距。为了使孔子学院被各国教育体系认可并吸收为正规教育内容,需要与不同国家的教育标准为依据,在师资的培养和认证方面实行国际标准,以英国的IEL TS考试和美国的 TOFEL考试为借鉴,提高汉语水平考试的权威性,以语言评测的权威性带动文化推广。

(三)加强文化创新

由于汉语教学的起点较低,目前“孔子学院”的教学方法和教材的使用围绕基础汉语和日常生活展开,对中国文化的核心理念和传统文化的思想内涵涉及较少。以文艺演出和举办文化展览的交流形式,只适用文化推广的初期阶段,对于西方国家长期以:武术、茶、中医等对中国文化的刻板印象并没有明显的改善。应注重挖掘传统文化的内涵,开发出更多具有“中国符号”的文化产品,实现文化消费的多元化,并逐步形成有影响力的品牌。应借鉴美国在文化输出中的经验,以品牌带动文化发展,以文化传播推动文化产业的整体进步。

五、小 结

著名的文化学者Edwaed.W.Said说过:“文化成为了一个舞台,各种政治的、意识形态的力量都在这个舞台上较量。文化不但不是一个文雅平静的领地,它甚至可以成为一个战场,各种力量在上面亮相,互相角逐,中国对“软实力”的需求推动了孔子学院的发展,中国文化独特的魅力吸引了全球的关注。多所孔子学院如何营造出动态的国际文化传播环境,开展高水平文化交流与合作,让孔子学院成为中国思想、学术和教育交流的枢纽,是未来发展的目标。

注 释

① http://www.hanban.edu.cn,2009-12-30

② Karen M inistry of Education,http://www.mest.go.kr,2009-08-12

③ London:Confucius Institute For Business:www.Lse.ac.uk/collections/confucius Institute,2006-10-4

④ “全球首家中医孔子学院在伦敦成立”,http://www Xinhua New s Agency.com.cn,2008-2-2

[1] [美] 塞缪尔·亨廷顿:《文明的冲突与世界秩序的重建》,周琪等译,北京:新华出版社2002年版。

[2] [美]约瑟夫·奈:《软力量——世界政坛成功之道》,吴晓辉、钱程译,北京:东方出版社2005年版。

[3] 李 智:《文化外交:一种传播学的解读》,北京:北京大学出版社2005年版。

[4] Edwards,J.1985.Language Society and Identity.New Yo rk:Oxfo rd Press.

[5] 程裕祯:《新中国对外汉语教学发展史》,北京:北京大学出版社2005年版。

[6] 周汉斌:《法国孔子学院札记》,载《法国研究》2007年第3期。

[7] Althen,G.1988.American Ways:A Guide for Foreigners in The United States.Yamouth:Intercultural Press.

[8] 易 明:《全球第一家网络孔子学院》,载《中国远程教育》2007年第4期。

[9] Hal,Edward T.1973.The Silent Language.New York:Anchor Press.

[10] Hall,Edward T.1976.Beyond Culture Garden City.New York:Doubleday Press.

[11] Samovar,Larry A &Richard E Porter.2009.Communication Between Cultures.Peking:Peking University Press.

(责任编辑 车 英)

The Promotion of the Chinese Language&Culture through the Confucius Institute:Modes&Effects

Yu Miao

(School of Journalism and Communication,Wuhan University,Wuhan 430072,Hubei,China)

A s the leading brand in the teaching and learning of the Chinese language and culture,the Confucius Institute has ignited another global wave of enthusiasm in the Chinese culture.Asa new form of cultural diplomacy for multilateral cooperation,the Confucius Institute has also started a massive dissemination of the Chinese culture to the west,and its worldwide expansion witnesses the successful effort by a fast-growing China to balance its soft power with its hard power.This article studies the strategies,status quo and effects of the Confucius Institute initiative from the perspective of cross-cultural communication,and is intended to sum up some effective ways for the promotion and transmission of the Chinese language and culture in a new era.

the Confucius Institute;promotion;cross-cultural communication;effect

G210

A

1672-7320(2010)06-0952-06

于 淼,武汉大学新闻与传播学院博士生;湖北武汉430072。