城市可持续更新伴生的老旧片区再生案例研究*

2010-04-15陈熹微

史 源 陈熹微

1 研究背景

北京作为国际化大都市,其经济和文化影响力逐渐增强。然而,在经济发展的过程中,北京面临着严峻的城市更新任务。“十二五”时期将是中国城市发展的关键时期,也是城市病多发期和爆发期。在高度城市化过程中,处于城市早期开发地带的一些老旧片区更新受阻,对城市土地更新利用和城市整体环境产生了不良影响,并抑制了片区内居民生活水平的改善。

城市更新及旧区改造是对城市的社会、经济发展等方面统筹考虑,根据城市发展要求对原有的土地性质与使用方式进行调整,同时协调城市各方面的利益,使之满足城市可持续发展要求的过程。研究选取位于北京市南城商业核心地段的西木樨园老旧职工住区作为研究对象,采用空间叠置与行为轨迹研究等方法,调查该住区与城市现状环境关系,并从服务效益、经济效益、社会效益协调的角度论证土地更新利用的各种可行性。

西木樨园地区是北京老旧片区的一处代表,位于南部中心城区,邻近城市重要服装批发市场聚集区,周边遍布居住区、商务区。交通便利,接近城市就业中心。

本地区与北京木樨园、大红门服装批发市场有着不可分割的业态关系,除本地居民外,还居住着大量外地来京务工人员。同时,随着区域的服装商业进一步发展,该区域土地的经济价值不断提升,更加突显出土地利用的更新需求。因此,土地更新的需求、老旧住区原有居民对生活环境改善的要求和外来务工人员的生存需要,三者不可避免的相互影响,寻求一种能协调各方利益,并且能够兼顾弱势群体的更新可能性迫在眉睫。

2 调查研究

2.1 空间形态演变分析

片区原土地使用性质为单位产权住宅用地,现单位已倒闭,居民对原房屋具有使用权,并在此基础上搭建起众多违章建筑。由于人口增长带来的住房刚性需求,私搭乱建已形成具有规模的社区结构(见图1)。

2.2 人口调查

本地以中老年下岗、离退休人员居多,兼有部分青壮年;外来人口比例较大,本地居民与外地来京人员的生活模式不同,混居导致彼此干扰,生活质量下降。本地居民经济实力普遍较差,拆迁后得到补偿,也难以购置新房。

2.3 住房调查

居民工作地点固定在小区内部和附近,大部分居民居住时间在一年以上,流动性不强;居住类型以原地指向型、交通成本指向型、居住成本指向型为主;片区内人均居住面积仍不到10 m2。

2.4 业态分析

本地业态分为内部业态和外部业态两类,二者均以外来务工者经营的各类店铺为主。对外以窗帘加工为主,与住区以西的木樨园窗帘批发市场关系较为密切;对内有各类小型便民店铺等,以满足居民一些基础物质需求。

2.5 人居环境评估

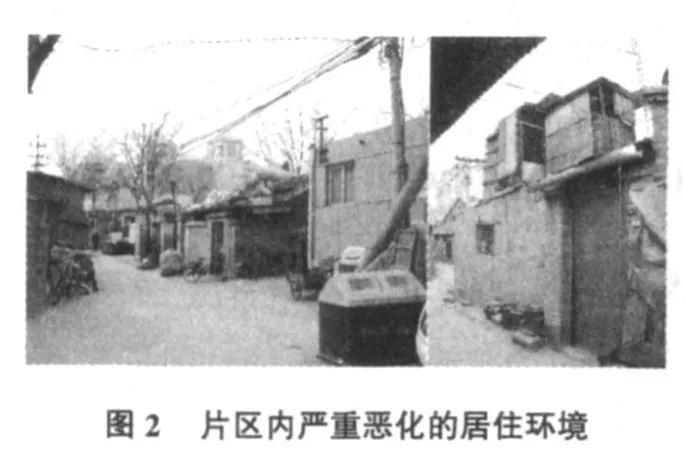

物质环境方面,片区内房屋年久失修,私搭乱建,居住环境严重恶化(见图2)。环卫设施数量严重不足。私搭乱建房屋大量侵占原有道路,造成消防通道缺失,导致严重的火灾隐患;人文环境方面,片区治安缺乏管理,盗窃现象较多,激化了本地居民与外地居民的矛盾。

3 更新可能性分析

3.1 服务效益

3.1.1 公共服务设施分析

作者对西木樨园地区的公共服务设施覆盖情况以及使用便利程度进行了空间叠置法分析,分析将公共服务设施分为公交站点、基础生活设施、教育设施、医疗设施、邮电金融设施五类,并依据民意调查中居民对各类服务设施关注程度的确定分析权重。分析结果表明片区周边公共服务设施分布合理,覆盖范围比较全面。

3.1.2 片区周边交通状况分析

作者利用行为轨迹研究方法,对本地区的各类交通参与者对区域交通状况的影响进行了分析,经过分析作者认为,在此地建设纯商品房,会将“上班族”引入该地区,加剧南三环木樨园地段的交通高峰期的拥堵问题,从而影响木樨园交通状况,降低片区宜居性。

3.2 社会效益

片区人居环境调查结果表明,要从社会效益层面考虑此片区的更新就必须通过规划手段与设计方法增强当地的文化包容性。现代的城市是一个人口高度流动的城市,即使生活模式相差甚远,只要不违反法律,居民就应当享有居住权、就业权、受教育权等权益。所以从建设宜居社会的规划目标考虑,我们应当在对此地块进行更新的过程中,在考虑发挥土地经济效益的同时考虑城市弱势群体尤其是外来人口的权益。

3.3 经济效益

随着城市更新的过程,以木樨园地区为例的许多老旧片区原有居民不断迁往城市边缘地带,甚至乡村居住,从而加剧了贫穷居民逐步迁往城市外围地区的现象。房地产开发商都认为:此现象可以解释为城市功能优化,但这种现象的出现违背了建设和谐宜居城市的目标,“北京市城乡基本公共服务均等化问题研究”报告中指出:北京城乡地区之间的公共服务存在不均等问题,城乡差距显著。

现实情况表明,北京周边地区以及各规划建设中的新城公共服务设施不足,也无法提供足够的就业岗位,在此状况下,如果北京在城市更新过程中继续将老片区居民从其原有的业态中剥离出来,将使这些居民失去就业岗位与完善的公共服务,这势必会加剧社会弱势群体的生活困难程度。

4 结语

在城市更新过程中应多注重弱势群体的利益,适当调控开发强度,在优先考虑城市各层面的服务效益、社会效益最大化的前提下,在一定程度上保证经济利益,而不是盲目的追求经济利益最大化,只有本着上述原则才能使城市规划的调控机能发挥应有作用。经过分析作者认为,采用规划设计与加强管理相结合的手段增进本地居民与外地人相互包容,建设贫富混合的新型混居社区更新模式,是飞速发展的城市中的老旧片区在更新过程中实现良性循环的适宜模式。由此,作者提出以部分原住居民与参与此地业态的来京人员为居住人群,融入相关特色业态的商住混合混居社区的更新改造模式设想(见图3)。

[1] 国办发[2008]131号,国务院办公厅关于促进房地产市场健康发展的若干意见[S].

[2] 北京市规划委员会.“宜居城市课题组”对宜居城市的评价标准[Z].2007.

[3] 滕仲日.北京“城市角落”治理与改造思路[J].上海城市发展,2005(2):17-19.

[4] 黄匡时.改革开放以来北京市流动人口研究回顾与展望[J].北京社会科学,2008(5):72-79.

[5] 徐祖荣.流动人口社会融合问题研究[J].北京城市学院学报,2008(4):25-26.

[6] 于子彦,王 引.北京危旧房改造可行性方法研究——以北京安乐林危旧房改造项目为例[J].华中建筑,2005,23(6):79-82.