基于TracePro软件的复合抛物面聚光器光学性能分析

2010-04-13孙健

孙健

(景德镇陶瓷学院材料科学与工程,景德镇333001)

光伏发电由于过高的成本和较低光电转换效率,推广应用受到了限制,降低太阳能光伏发电的成本,促进光伏发电技术的应用是当前研究的重要课题。聚光发电可以用比较便宜的聚光器来部分代替昂贵的太阳电池[1-2],在满足相同用电负荷要求的前提下减少光伏电板使用面积,达到降低太阳能光伏发电成本的目的。复合抛物面聚光器(CPC)是一种根据边缘光学原理设计而成的聚光器,它由二片槽形抛物面反射镜组成,人射光线在CPC中通过一次或多次反射到达接收表面,光线传递过程损失较少,并可对接收角范围内的倾斜人射的光线进行有效收集,可达到最大理论聚光比,聚光性能非常接近于理想聚光器。CPC的运行不需要时时跟踪太阳位置,可以采用单轴跟踪或者免跟踪,只需根据季节调节方位,组件成本大大降低。太阳能聚光光伏系统中聚光器的光学特性对系统的性能有直接影响,不过由于聚光器光线入口处反光板聚光效果较差,为了降低聚光器的制造成本在实际应用时一般都适当截去聚光器入口处反射面低效部分,达到减少反射面用材的目的[3-4],本文将根据复合抛物面聚光光伏系统的工作原理建立聚光光伏系统的物理模型,根据模型应用Tracep ro软件对不同聚光比和截短比的复合抛物面器的光学性能进行计算,分析截短后的聚光器对系统光学性能的影响。

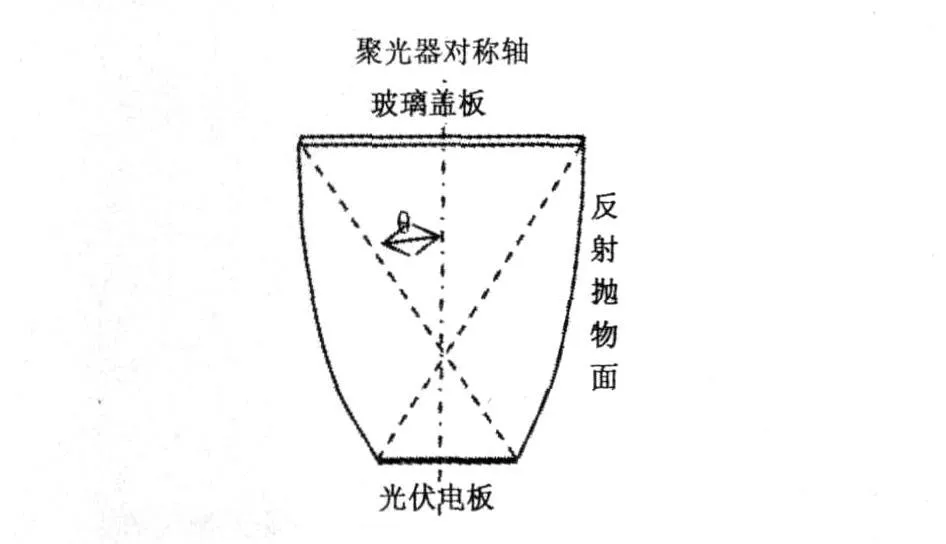

1 结构参数

图1是复合抛物面聚光光伏系统的剖面结构示意图,主要是由具有一定强度的透光性能良好的玻璃盖板、抛物面形反射面和吸收面组成,吸收面放置在聚光器的出口,与聚光器出口相连接的吸收面主要结构形式有平板型、竖板型、三角型和圆管型,在太阳能聚光光伏系统中应用最多的是平板型。

图1 CPC光伏系统的剖面

CPC的主体是中心轴对称的两片槽式抛物面反射镜;图中两条斜虚线是入射限制线,分别与反射面抛物线的主轴平行。入射限制线与聚光器对称轴夹角θ称为接收半角,当从CPC上端口入射的光线入射角小于或等于θ时,光线可直接或者经过反射最终到达CPC下端的太阳能电池板,而当入射角大于θ时,光线经过多次反射从聚光器上端的玻璃盖板射出不能被利用[5-6]。聚光器中的几何聚光比和聚光器高度等重要结构参数都与θ有关[4]。

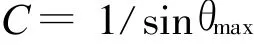

几何聚光比C:

式中:θmax为聚光器最大的入射角。

聚光器的焦距:

其中a为CPC的光线出口长度,即光伏板宽度。

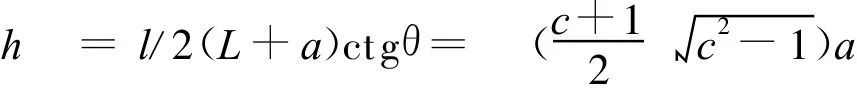

聚光器的高度:

其中L为CPC光线入口长度,即玻璃盖板宽度。

由于CPC反光镜面积较大,但是反光镜上部聚光效果较差,因此随着反光镜高度的增加聚光效果并没有改善多少,特别是较高聚光比聚器中这一缺陷体现得更加明显。为了克服这一缺点,实际应用中适当截去上部聚光效率低的部分,从而达到减少用材降低成本,提高系统性价比的目的。CPC经过截短后的高度与原高度的比值,称之为截短比。

2 模拟方案

TracePro是一个实体模型光学分析软件,普遍用于照明系统、光学分析、辐射分析及光度分析,具有强大光学分析功能和数据转换能力。TracePro软件可将光线引入模型,在模型的每个物理表面或者交点处,每条光线都遵从吸收、反射、折射、衍射和散射定律。当光线在实体中沿不同的路径传播时, TracePro跟踪每条光线以及计算光的吸收,镜面反射及折射、衍射和散射能量。因此,可以通过T racePro软件建立聚光器的物理模型、设置合理的光源参数、选择合适的系统材料和表面性能参数,分析聚光系统的各表面光强分布和光线数量等参数。

蒙特-卡罗(Monte Carlo)法是一种利用重复的统计试验来求解物理或数学问题的方法,具有思路简单、易于实现、对复杂问题有很好的适应性。在应用该方法进行计算时,假定进入系统的太阳辐射能是由大量相互平行的光束组成,由光源的入射参数确定每一束光携带的能量,发射点位置则是在某一平面随机产生。某一光束与系统内表面的吸收、反射或折射是随机的,若光束被漫反射表面反射,其反射方向亦随机,所有这些随机性行为符合物理定律的概率模型来描述和确定。在计算中,跟踪记录每一束光的行踪直到它被吸收或者逸出系统,然后再跟踪下一束光线,通过跟踪大量的光束,将结果平均就可以确定进入系统被吸收或者由开口逸出的光线数量,从而确定聚光器光学性能。

利用 Monte Carlo法追迹所有进入系统的光线,可以计算太阳能电池板吸收、出射的光线数量从而得出太阳能电池表面的能流分布;通过不同的入射角下的模拟可以分析各种CPC光伏系统的聚光效果。本文将采用6倍聚光和2倍聚光的CPC光伏系统,以及截短1/3的2倍聚光和截短2/3的6倍聚光CPC光伏系统,见图2。CPC光伏系统采用材料的光学性能见表1;6倍聚光和2倍聚光CPC光伏系统聚光器的几何参数见表2。

表1 CPC光伏系统采用材料的光学性能

所设计的聚光器盖板厚度为4mm,在2倍非截短时的尺寸为1 100 mm×220 mm×4 mm,系统中电池板的数量是10块,所选硅片的几何尺寸为110 mm×110 mm×0.3 mm,沿着聚光器的长度方向上串联。采用栅格光源,考虑到太阳形状对光线模拟结果的影响,光源设置成太阳光,其主要数据采用文献[8]提供的观测数据,太阳光强度采用平均辐射强度800W/m2,设定追迹光线数量为1 000。

图2 不同聚光比和截短比时复合抛物面聚光光伏系统模型

表2 两种CPC的几何参数

3 模拟结果与分析

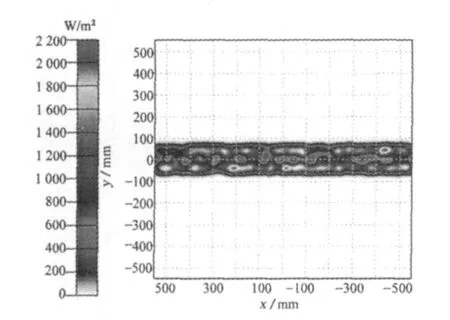

图3至图7是在相同光照强度下不同结构尺寸太阳能聚光光伏系统在电池上表面能流密度分布图。由图3可以看出在聚光率为6时,太阳电池表面平均光照强度可以达到4 500W/m2,高光强部位主要在电池表面中间部位。图4表明,6倍聚光经过截短2/3后光强降低不是很明显,平均光强可以达到4 200W/m2,并且集中在电池的中部。

图5-7是聚光率为2不同截短比时,太阳能电池表面的能流密度分布云图。可以看出,聚光率为2的聚光器及其经过截短后电池表面光照强度都比较均匀,聚光器截短1/3后光照强度能流密度分布变化不大,平均光照强度可以达到1 200W/m2,但是聚光器截短2/3后光照强度有明显降低,平均光强为1 100W/m2。从聚光器性价来看,截短1/3的聚光器反射面的材料用量少,但聚光后的光强分布变化不大,因此其性价比要比非截短聚光器的好,是2倍聚光器中较理想的选择。

图3 6倍聚光时电池表面的能流密度

图4 6倍聚光截短2/3时电池表面能流密度

图5 2倍聚光时电池表面的能流密度

图6 2倍聚光截短1/3时电池表面能流密度

图7 2倍聚光截短2/3时电池表面能流密度

4 结论

分析了复合抛物面聚光器的聚光原理,建立了不同聚光比在不同截短情况时聚光光伏系统的物理模型,采用蒙特-卡罗(M onte Carlo)法应用Tracepro软件对复合抛物面聚光光伏系统的光学性能进行了计算和分析。结果表明:6倍CPC聚光系统电池表面的平均光照强度可达4 500W/m2,并且主要集中在电池的中间部位,6倍聚光器截短2/3后对聚光性能的没有明显的影响;2倍CPC聚光系统电池表面的平均光照强度达到1 200W/m2,聚光器截短2/3后对聚光性能有明显的影响,会造成吸收表面光照强度降低,截短1/3的聚光器的性价比要比非截短聚光器的好,是低倍聚光器中较理想的方案。

[1] LEARY M JO,CLEMENTS L Davis.Thermal-electric performance analysis for actively cooled concentrating photovo ltaic systems[J].So lar Energy,1980,25: 401-406.

[2] WH ITFIELD G R,BENTLEY R W,Weatherby C K,et al.The deve lopment of small concentrating pv system s[C]//29th IEEE PVSC.New Orleans,2002: 1377-1379.

[3] 威尔福德 W T,维恩斯顿R.非成像聚光器光学:光和太阳能[M].北京:科学出版社,1987.

[4] HSIEH C K.Thermal analysis of CPC co llectors[J]. Solar Energy,1981,27:19-29.

[5] ARI R.Op tica l and thermal p roperties o f compound parabo lic concentrators[J].Solar Energy,1976,18:497 -511.

[6] 刘灵芝,李戬洪.复合抛物面聚光器(CPC)光学分析研究[J].能源技术,2006,27(2):52-56.

[7] 刘颖,戴景民,孙晓刚.抛物面型聚光器聚焦光斑能流密度分布的计算[J].太阳能学报,2007,28(10):1049 -1054.

[8] Allen CW.Astrophysical quantities(second edition) [M].London:The A thlone p ress,1963.