烘焙对腊梅花茶品质的影响研究

2010-03-21李永菊

李永菊

(江苏食品职业技术学院旅游烹饪系,江苏淮安 223003)

烘焙对腊梅花茶品质的影响研究

李永菊

(江苏食品职业技术学院旅游烹饪系,江苏淮安 223003)

本文采用不同的烘焙温度对腊梅花茶进行干燥,其结果表明烘焙温度在90℃~110℃时,样品的品质较好。不同烘焙温度条件下,生化成分(多酚类、氨基酸、可溶性糖、黄酮类)的含量不同,其中多酚类含量达到显著性差异(P<0.01)。各处理酚氨比适中。

烘焙温度;腊梅花茶;品质;生化成分

腊梅花茶是利用绿茶坯与腊梅鲜花拌和窨制而成,其香气馥郁,幽香袭人。腊梅花茶的开发不仅提高了茶农的经济效益,同时也使除做鲜切花外的大量废弃的腊梅鲜花重新得到利用,增加了花农的收入。本文对腊梅花茶窨制过程中最后干燥的温度进行了研究,旨在为腊梅花茶的窨制提供一定的理论依据。

1 材料与方法

1.1 腊梅鲜花采用重庆市北碚区静观镇腊梅花基地提供的素心腊梅。

1.2 茶坯采用西南大学实验茶厂提供的半烘半炒一级绿茶。

1.3 腊梅花茶烘焙温度试验方案

本试验烘焙温度设置五个水平:50℃、70℃、90℃、110℃、130℃,其他条件相同(素坯含水量7.11%,配花量46%,堆温10℃,窨制时间28h)[1],每个水平重复三次。同时对各腊梅花茶样品进行感官审评和生化分析[2,3]。

1.4 窨花的工艺流程

为了排除较多干扰,准确获取窨花过程的最佳工艺参数,本试验采用 “一窨一提”的窨花工艺[4],其工艺流程如下:

原料准备→茶花拼合→翻拌控温→起花→烘焙→提花→腊梅花茶(样品)。

1.5 试验样品的品质审评

试验样品的品质审评采用密码审评法,由专业评茶师分别对成品花茶样进行感官审评,利用加权评分法评分表示茶样的品质差异[2]。

1.6 腊梅花茶生化成分分析方法[3]

水分的测定方法:GB8304—87;

茶多酚的测定:酒石酸铁比色法;

黄酮类化合物的测定:三氯化铝比色法;

茶氨酸总量的测定:茚三酮比色法;

总水溶性糖的测定:蒽酮比色法。

1.7 主要仪器

电热恒温鼓风干燥箱:CS101,中华人民共和国重庆试验设备厂;

粉碎机:SG-280,康达;

722分光光度计:金坛市富华仪器有限公司。

2 结果与分析

2.1 烘焙温度对腊梅花茶品质的影响

花茶在窨制过程中,吸附花香的同时,茶坯的水分也不断增加,起花后需要迅速烘焙干燥。烘干主要是降低茶叶含水量,有利于长期保存,但是加热过程中,随着水分的蒸发,吸附的香气分子也随之挥发,从而影响成品花茶的香气,且茶坯中的生化成分在一定时间的湿热作用下也发生了很多变化[5]。由表1可知,烘焙温度在50℃时,腊梅花茶虽然腊梅花香显露,但由于温度过低,使成品花茶带有素坯味即“透素”,茶香与花香不协调,且烘焙时间较长(43min)使茶条松散,汤色较暗,叶底黄变。90℃与110℃两种处理的香气较好,茶香与花香较协调,其中90℃处理的最佳。130℃烘干处理时水分不易控制,挥发过快,茶叶成硬块,茶条松散,且成品茶具有“高火味”, 从而影响腊梅花的香气,而且对色泽、外形、汤色、滋味均有不利影响。烘焙温度过高、过低都对花茶的品质不利。素心腊梅中的挥发性物质大多为萜烯类、醇类和酯类等物质[6],如z-木罗烯、z-榄香烯、L-乙酸龙脑酯、tau-杜松醇、β-荜澄茄烯等, 它们的沸点都较低,在100℃左右,随着温度的增加,腊梅花中的香气物质随水分挥发得越多,成品花茶的花香就越淡薄而短暂。五个处理的综合得分由高到低为90℃处理、110℃处理、70℃处理、50℃处理、130℃处理。王景光[7]从茉莉花香气成分的沸点方面分析,花茶的烘焙温度在100~130℃之间,时间在7min之内,成品质量较好,这与本实验所得的温度相一致,但是时间有所不同。在花茶的窨制过程中,不同的窨次和配花量,导致湿坯的含水量和吸附的香气分子不同,从而干燥的时间和温度有所不同。

表1 不同烘焙温度处理腊梅花茶的感官审评结果

2.2 烘焙温度对腊梅花茶主要生化成分的影响

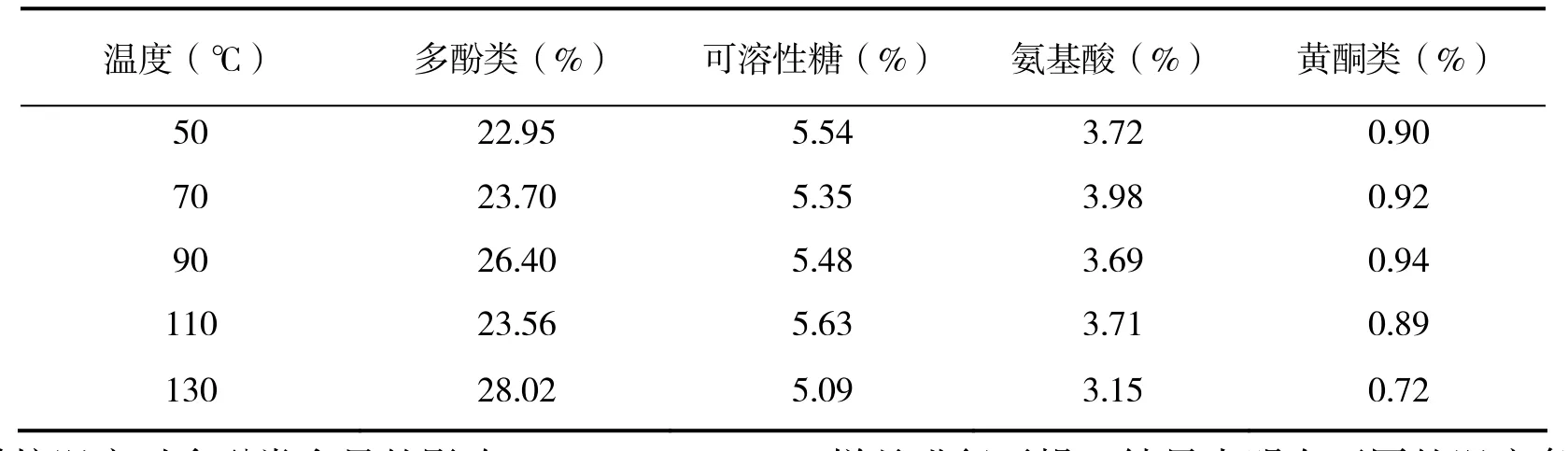

腊梅花茶具有香气馥郁,花香纯正,滋味醇和,汤色澄黄明亮的品质特征,这与茶坯和鲜花的生化成分及其在加工过程中的化学变化有着密切的联系。生化成分含量的多少和比例是否适当是决定花茶品质的重要因素[5]。在不同烘焙温度条件下,腊梅花茶样品的各种生化成分(多酚类、氨基酸、可溶性多糖、黄酮类)有所差异,从而影响成品腊梅花茶的品质,其结果见表1,表2。

表2 不同烘焙温度生化成分含量测定结果

2.2.1 烘焙温度对多酚类含量的影响

多酚类是茶叶中的主要生化成分,占18%~36%,其直接决定着茶汤的色泽和滋味,同时也能影响香气,决定着其它化学成分的变化[5]。多酚类含量的多少,以及几种多酚之间的比例是否协调对茶叶的品质有很大的影响,可以说它是茶叶质变的化学指标[7]。本实验通过不同的烘焙温度对样品进行干燥,结果表明在不同的温度条件下,多酚类含量有一定的改变。其中130℃处理含量最高,90℃处理次之,50℃处理含量最低,且各处理之间存在显著性的差异(P<0.01),其方差分析结果见表3,说明温度对多酚类含量的影响是有效的,在烘焙过程中必须注意对温度的控制,从而提高花茶的品质。

表3 方差分析结果表

在花茶窨制过程中,由于湿热作用,酯型儿茶素发生热降解和异构化作用,含量降低,简单儿茶素的含量略有增加,同时伴有少量儿茶素自动氧化,这些变化都有助于花茶浓醇鲜爽滋味的形成。在茶花分离之后,未完全干燥之前这种湿热作用一直存在,而且在干燥初期随温度的升高氧化程度增加,同时也与烘焙的时间有密切的关系。50℃处理的温度低,时间长(43min),因此茶多酚的总量最少,只有130℃,15min处理的81.91%,该样品滋味较130℃处理的醇和。同时,茶多酚中的儿茶素发生非酶性氧化,生成二聚至八聚的氧化产物,使原来无色的儿茶素变成有色物质,颜色由浅变深,特别是儿茶素中氧化还原电位最低的L-EGCG发生水解和氧化缩合,生成没食子儿茶素和二缩没食子儿茶素,使滋味变醇和,汤色变黄[8]。

2.2.2 烘焙温度对氨基酸含量的影响

氨基酸是茶叶的主要生化成分之一,它的组成、含量及加工过程中的转化产物直接影响茶叶的品质,特别是香气和茶汤滋味的鲜度和爽度。

在本实验中采用不同的烘焙温度对茶样进行干燥,不同处理氨基酸的含量。前四种处理氨基酸的含量变化不大,但烘焙温度在130℃时,氨基酸含量大幅度下降,只有70℃处理的84.25%。在高温条件下,氨基酸会发生缩合、脱羧等化学反应,从而降低其含量。50℃,70℃处理温度较低,有利于蛋白质分解成氨基酸,所以该两个样品的氨基酸含量较其他处理高,但由于时间较长,多酚类物质含量较少,滋味较淡薄。

2.2.3 烘焙温度对可溶性多糖含量的影响

茶叶中的可溶性糖,主要是单糖和双糖,它们对茶叶的色泽、香气和滋味都有一定的影响。

各处理可溶性糖总量的顺序为110℃处理、50℃处理、90℃处理、70℃处理、130℃处理。与氨基酸总量的变化趋势相似,也是前面四种处理不显著,在130℃处理下,可溶性糖的总量大幅度下降。在茶叶的加工过程中,特别是在高温条件下,茶叶中的糖与糖之间会发生焦糖化反应,糖与氨基酸之间的“美拉德反应”,生成吡嗪、吡咯等物质,从而有利于茶叶焦糖香气的形成,使可溶性糖和氨基酸的含量有所降低,但温度过高,焦糖化和美拉德反应进行得过度,则会使样品具有高火味,从而影响茶叶的品质。

2.2.4 烘焙温度对黄酮类含量的影响

黄酮类是茶叶中多酚类的一种,是一种黄色色素。在茶叶中主要以黄酮醇及其苷类的形式存在,含量大概为3%~4%,与茶汤的色泽和滋味密切相关。黄酮类化合物在高温湿热的条件下很不稳定,很容易发生酶性和非酶性反应。从而对茶汤色泽的变化产生一定的影响。黄酮类的氧化与温度呈正相关,随着温度的升高,黄酮类的含量呈下降趋势,在高温高湿的条件下,黄酮苷在热和酶的作用下发生水解,脱去苷类配基变成黄酮或者黄酮醇,从而在一定程度上降低了苷类物质的苦味,有利于花茶滋味醇和的形成,同时,黄酮类物质在较长时间的湿热作用下,使3-碳位上的糖苷键水解,使茶汤颜色变深。这与感官审评结果不一致。这可能是茶汤的滋味是多种生化成分综合协调的结果。

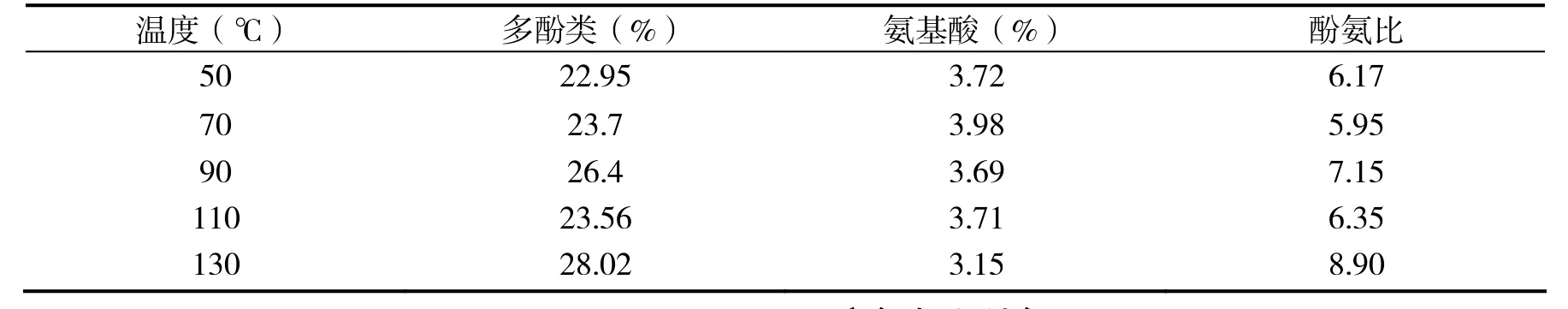

2.2.5 烘焙温度对酚氨比的影响

茶多酚和氨基酸都与茶汤滋味有密切的联系,多酚类与氨基酸含量的比率,比单纯以多酚类或氨基酸含量更能反映茶汤滋味的好坏。当多酚类与氨基酸二者含量都高,而且比率又低,则滋味具有浓而鲜爽的特征。本实验不同烘焙温度条件下,各样品的酚氨比如表4所示。五个处理的酚氨比无显著性差异,与炒青绿茶的酚氨比(3.4左右)相比都有所增加[9]。在花茶窨花过程中,由于蛋白质的分解,氨基酸的含量逐渐增加,多酚类含量逐渐降低,从而导致酚氨比的值降低,形成花茶鲜爽醇和的滋味特征。

表4 不同烘焙温度条件下各样品的酚氨比

3 小结

3.1 烘焙温度在90℃~110℃时,腊梅花茶的感官审评结果较好,其中90℃、110℃处理的样品感官审评得分,分别为84.89分,82.98分。

3.2 不同烘焙温度条件下,样品的生化成分(多酚类、氨基酸、可溶性糖、黄酮类)有所不同,其中各处理间多酚含量达到显著性差异(P<0.01),其它差异不显著。

3.3 各种烘焙温度条件下,每个样品的酚氨比无显著性差异,与绿茶相比都有所增加,从而有助于形成腊梅花茶鲜爽醇和的滋味特征。

[1]庞晓莉,司辉清,李永菊.窨制技术对蜡梅花茶品质的影响[J].茶叶科学,2007,27(4):316~322.

[2]陆松侯,施兆鹏.茶叶审评与检验[M],北京:中国农业出版社出版,2005:第三版.

[3]黄意欢主编.茶学实验技术[M].中国农业出版社.

[4]安徽农学院主编.制茶学[M].北京:中国农业出版社,1996.

[5]宛晓春.茶叶生物化学[M].中国农业出版社,2003年第三版.

[6]李正国,刘明春,邓伟,等.素心蜡梅和红心蜡梅鲜花挥发油成分分析[J].精细化工,2008,10,25(10).

[7]王景光.茉莉花茶烘焙工艺技术参数初探[J].中国茶叶加工,1996(4).

[8]王登良.绿茶贮藏过程中茶多酚含量的变化与感官品质的关系[J].茶叶科学,1998,18(1):61~64.

[9]杨伟丽.主要生化成分与炒青绿茶滋味形成的关系 [J].中国茶叶加工,2001(1):32~33.

TS272.5+3

B

1006-5768(2010)04-0179-04

2010-03-21