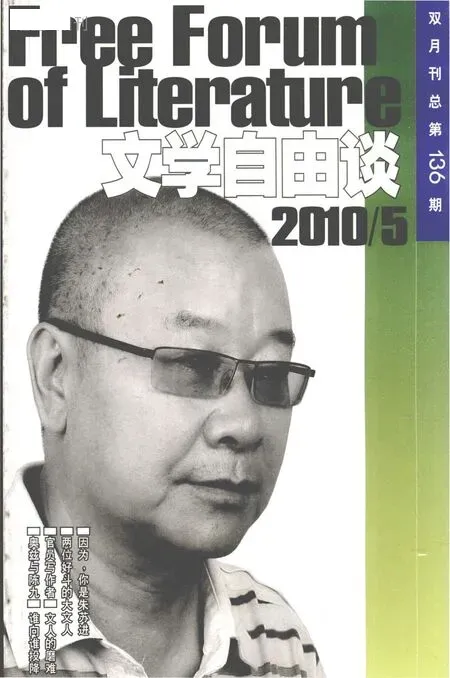

陈歆耕其人其文

2010-03-21王彬彬

●文 王彬彬

陈歆耕兄将近年发表的批评文章结集为《“疯活”文坛》,拟交出版社出版。他发来书稿的电子文本,命我为其“把关”、“指正”。岂敢“指正”,写点读后感,倒是我很乐意的。其原因,就在于我平素对陈歆耕其人、其文,都确实有所感。现在有这样一个机会,把这“感”写一点出来,何乐而不为?

说起来,我与歆耕兄是老相识了。1992年夏,我从上海到了南京,任职于南京军区政治部“文艺创作室”。用今天的网络语言,这是“被任职”。而那时,歆耕兄也在南京军区政治部工作,只不过不算南京军区的人,是《解放军报》驻南京军区记者站站长。在食堂吃饭时,常常遇到。同桌吃饭时,也聊过文学。那时,歆耕兄是部队里的红人,与我也属两个行当。我与他的“交情”,也仅此而已。

后来,我离开部队,到了南京大学。再后来,歆耕兄也“转业”,到了上海,主持《文学报》。这样,就算是钻进了同一个圈子,接触也就多了起来。也是从这时开始,我才真正“认识”陈歆耕。他是那样地想把《文学报》办得更好,办得更有品位、更有影响,这常常让我感动。上任后的那几年,他多次打来电话,向我“请教”办报大计。我到上海,他到南京,都一定打电话约见面,而一见面也仍然开口就谈怎样把《文学报》办得更好的问题。这总令我很惭愧。我虽隔三差五地写点关于当代文学的文章,博得一个我并不喜欢的“批评家”称号,但对于如何办报,实在说不出任何高明的想法。文坛上常有些大大小小的争议。有时候,有了什么争议时,他会打来电话,交流对问题的看法,当然,免不了约写文章。他常对我说:“你有了自己满意的文章,一定要给我们《文学报》。”这也每每让我脸红。实际上,自打歆耕兄主持《文学报》以来,我为《文学报》写的文章是极少的,我记忆中,只写过那一篇《关于“十七年文学”的评价问题》。

我虽然对如何办报提不出任何有价值的意见,也并没有常常为《文学报》写文章,但歆耕兄的敬业精神,却令我十分感动。把一张报纸、一份刊物“办好”,有不同的意义。在有的主编那里,所谓“办好”,仅仅指多赢利,为此不惜降低格调,最大限度地迎合最广大的读者。而陈歆耕不是这样。他是一心想让《文学报》为当代文学的健康发展做出尽可能大的贡献。在阻遏文坛邪气方面,歆耕兄常有一种“拼命三郎”的精神。不怕得罪人,这我是十分赞赏、支持的。管他有多大的名气,多显赫的地位,该“骂”时照样“骂”。其实那类“老虎屁股摸不得”之人,都是长期被那“虎屁股”唬住、震住、慑住,以致于连一“摸”之心也不敢有的人宠坏的。但要真伸手摸一摸,你会发现,那往往不过是“纸屁股”。不但可以“摸”,还不妨“拍”。而一“拍”,也就破了。所以,写文章、办报纸,都应该少拍“马屁”,多拍“虎屁”。

当然,有些“顾忌”,还是有必要的。有类“风险”,也还是应该避免的。“留得青山在”,总还是一句有道理的话。但在我看来,应该有所“顾忌”的地方,歆耕兄有时也不那么“顾忌”;在我看来,应该考虑的“风险”,歆耕兄竟然也不怎么考虑。这让我有时颇为他担心。在中国,这样一家报纸的主编、社长,大小也是个官儿。我见过许多这样的官儿,有些人是十分拿这官衔当回事的。好容易熬到这么个位置,便“抖抖地把守”着,以保住这头衔为最根本的原则。而歆耕兄却似乎很不以头上那顶乌纱为意。这时候,就显出他身上那种“天真”,那份“傻气”了。

这种“天真”,这份“傻气”,在那近些年写下的批评文章中,也表现得很充分。文坛上、文化界,荒谬、丑恶的现象层出不穷。许多人,或者说,绝大多数人,对这些现象已很麻木了,连不满和愤怒都不会有,当然也就不会起而批评、抨击了。说实话,我觉得我自己,也一天比一天麻木、冷漠着。但长我许多的陈歆耕,仍对这些荒谬、丑恶的现象保持敏感。在约人写文章批评、抨击的同时,歆耕兄自己也亲自动笔。当然不是说,歆耕兄文章中表达的所有看法,我都认可。但这些文章中表现出的真诚、执着,表现出的“天真”、“傻气”,却总令我感动。

明快、简洁、锐利,不绕弯子,不拖泥带水,不吞吞吐吐,是陈歆耕文章的特色。这也是文如其人。像陈歆耕这样经历的人,身上是会多多少少有些“江湖气”的。但在陈歆耕身上,却感觉不到这种“江湖气”,这也是我对他心怀敬意的原因。为人没有“江湖气”,为文也堂堂正正、光明磊落,在中国,其实是难能可贵的。