色彩:《呐喊》《彷徨》的视觉隐喻

2010-03-11蒋进国

蒋 进 国

(上海师范大学 人文与传播学院,上海200234)

色彩:《呐喊》《彷徨》的视觉隐喻

蒋 进 国

(上海师范大学 人文与传播学院,上海200234)

《呐喊》和《彷徨》以白和黑为主色调,辅以带有鲜明个人倾向的红、黄等,营造出对比强烈、凄冷沉郁、矛盾虚无、孤独抗争的视觉隐喻世界。鲁迅对色彩的选择取舍、关照描写对象、情感倾向、使用技巧等方面的独特手法,构成对一般视觉心理的人为偏离,是把握《呐喊》、《彷徨》矛盾、复杂、悲凉、绝望等风格的独特角度。

《呐喊》;《彷徨》;色彩 ;视觉隐喻;视觉心理

《呐喊》和《彷徨》里对色彩的使用频率和色彩冲击力在鲁迅的作品集中并不是最高的,“《野草》是鲁迅作品中情感最丰富, 同时也是色彩感最强的一部”[1]。但是作为“在整个鲁迅研究和中国现代文学研究中最有成绩的部门”[2](P1),《呐喊》、《彷徨》的小说色彩艺术尚未得到专题探讨。这两部小说集的色彩,偏离正常的视觉心理,构成具有特殊意蕴的视觉隐喻。笔者试图在对《呐喊》、《彷徨》的色彩数据及色彩性质的归类基础上,探索其独特的色彩话语和隐喻世界。至今,鲁迅苦心镌刻的这两本套色版画,远方遥望光影闪动,近处抚摸色彩依然。

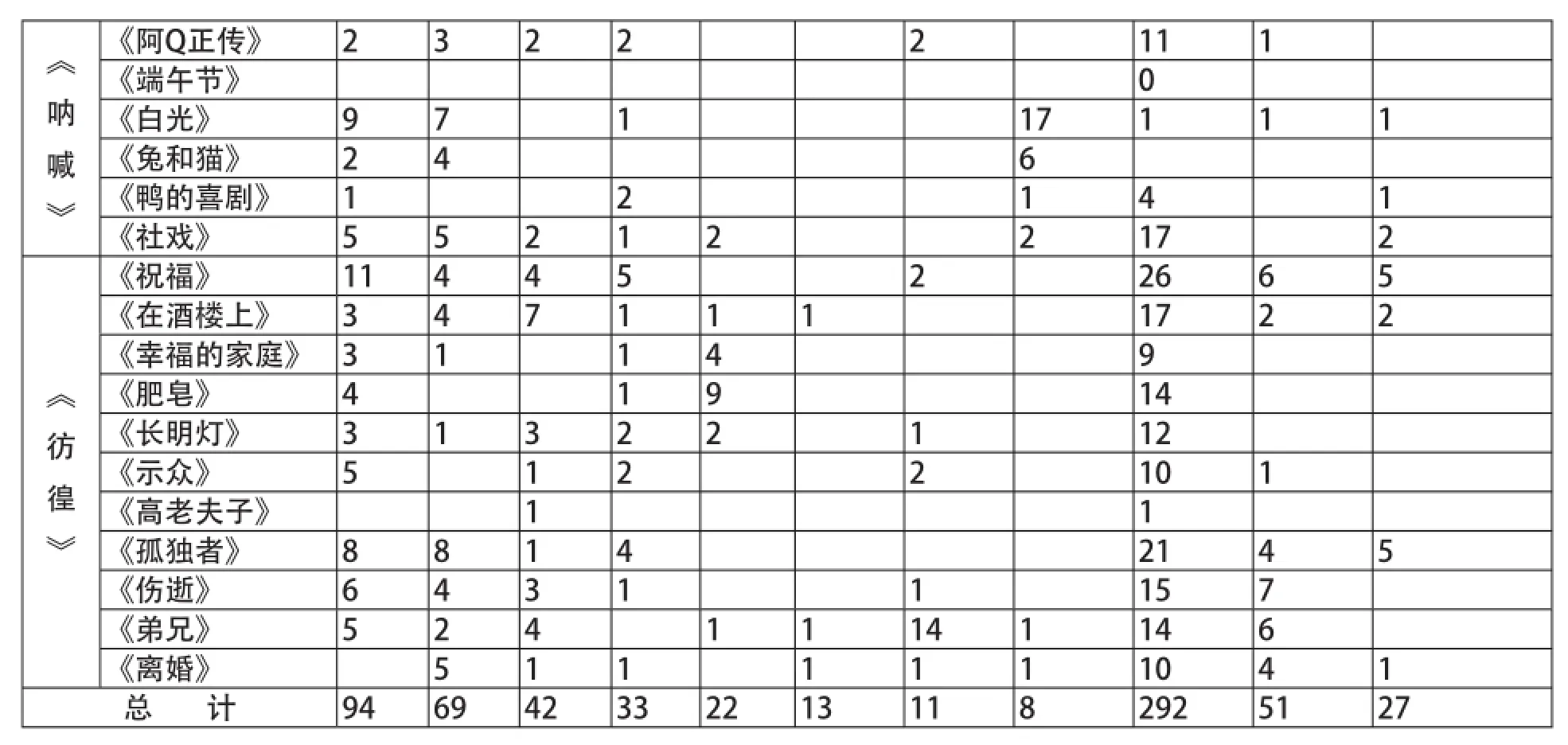

一、色彩与情感:一份图表的解读

艺术领域里,色彩大都裹挟着情感意蕴,但和绘画作品不同,小说里的色彩是文字描摹性质,不具有视觉直观性,作家不会依据标准的色彩学概念去刻意的设色,色彩经过主观过滤,构成文本隐喻。“在这个形象的世界里,最重要的是视觉形象”[3](P232),色彩文本传达的信息,往往溢出文本的能指,五彩斑斓的色彩系统就是一个复杂的心理世界。《呐喊》、《彷徨》是绘画集,独特的设色,展现着鲁迅作为美术家的一面,他在文本里注入了思想家的警醒、文学家的才华和美术家的气质,不仅用思想呐喊、而且用色彩沉思。他调动自己的色彩谱系,赋予作品涂抹丰富的视觉隐喻内涵。笔者对《呐喊》、《彷徨》的各篇色彩使用频率和描摹对象进行分类(以下情况作一次统计,不重复计算:1、作品里作为人称指代而多次重复的色彩,诸如“花白胡子”、“蓝皮阿五”等;2、各类复合色,以主色为标准,诸如:红黑、青黄等),统计结果如下表:

(单位:次)

表 一

由此表可以看出:(一)25篇小说共用色292次,平均每篇11.68次,色彩使用频率最高的三篇依次为:《药》(33次)、《祝福》(26次)、《孤独者》(21次),三篇之和占总数27.40% ,这些篇章,情节细腻逼真,氛围凝重迟缓,情绪内捻深沉,视觉冲击和变换强烈。(二)色彩出现频率及占总次数百分比前五位依次为:白94次(32.19%)、黑69次(23.63%)、红42次(14.38%)、黄33次(11.30%)、绿22次(7.53%)。与鲁迅作品的总体风格相比[3](P233),白与黑这两种“无彩色”[4](P7)的比重明显上升,占55.82%;大于“有彩色”(红、黄、绿、青、蓝等)之,红的比重下降,让位于黑。(三)色彩关照的对象以人物为主,尤以脸色、眉眼、发须为最,占总数的27.78% ,仅涉及脸色就有51次,占总数的17.47%,即鲁迅大约每三次用色,就有一次描写人物,每五次用色,就有一次写人的脸色。其中除了《离婚》中的七大人“脑壳和脸都很红润”外,多为非正常(病态、羞辱、绝望)的“绯红”“通红”“苍白”“青灰”“灰黄”等。眼睛眉毛和发色用色27次,其中胡须多为“花白”,头发除了2次黄色(被人揪住的“黄辫子”的阿Q和《长明灯》里上茶的“黄头发的女孩”)2次黑色(《风波》里被剪去“绢光乌黑的辫子”的七斤和“光滑头皮,乌黑发顶”的赵七爷)之外,多为“全白”或“花白”。对于“肉食者”,鲁迅不惜给与他们显现身体健康的色彩,暗示营养充足甚至过剩;而那“哀其不争,怒其不幸”的病态灵魂,鲁迅在这群被损害的老中国儿女身上饱含悲怆怜悯、爱恨交织的复杂情感,他们总是被铸上病态的烙印。

二、白与黑:可见世界与可知世界的双重延伸

色彩意味着一种感觉和体验,设色过程就是情绪、意识、心理等主观因素投射过程。不同的艺术家,会呈现出不同的色彩倾向,这种倾向受一定的社会习惯和社会文化的影响,也与艺术家个性气质、作品主题、创作心境等因素有关。美术家的鲁迅精通色彩,而且对白与黑这两种无彩色有独特的偏爱。他喜爱木刻,这种黑白分明的艺术有色无彩,靠线条、明暗、光影传达审美意蕴[5](P237)。木刻艺术也沉淀到文学作品中。“杰出的大师们在他们大部分的艺术生涯活跃期间,多数找到了并保持着一个相当狭窄的色彩范围”[6](P154-155)。鲁迅对黑白的偏爱,与白与黑的双重特质紧密相关。

白色反射所有的有色光,既是虚无的空白或者是“零”,又暗含无限的可能,它可以反衬一切色彩,又可以自我隐身。白色与圆形相似,是自我圆满的综合体,不展示它所拥有的内在力量,既是充实,又是虚无。“白色具有一种特殊的双重性质。一方面,它是极度的充实,是由各种个别颜色合成的全部丰富性的综合。但另一方面,它又是没有色相的,因而是没有生气的。”[7](P39-40)。白色一般让人联想起“雪、白云”等事物,象征着“纯真、神圣、朴素”[4](P42-44)等意象。但《呐喊》、《彷徨》却与一般的视觉心理发生偏移,而与孝衣、老人、寒冬、冷光等事物相连,隐喻着苍老、疾病、压抑、寒冷、灾难和死亡等。在这两部小说集里,白色的关照对象前三位依次是衣物(14次)、毛发胡须(11次)、光(10次)、脸色(7次)。《孤独者》的登开场是魏连殳身穿白孝衣祭奠家人,落幕是他的亲属穿上孝衣为魏连殳治丧;《药》中寒冷的早晨,两位半白头发的母亲在坟前哭泣,空气几乎在颤抖中凝固;《白光》里,闪烁在黑山背后的白光召唤着陈士成永远无法安息的灵魂;子君“苍白得圆脸”埋藏着涓生的“悔恨和悲哀”。“白色带来了巨大的沉寂,像一堵冰冷的、坚固得和绵延不断的高墙。因此,白色对于我们的心理的作用就是像一片毫无声息的静谧”[8](P59)。的确,以白色为主色调的《药》(16次)、《祝福》(11次)、《孤独者》(8次)、《伤逝》(6次)等篇章讲述着悲凉、焦灼、忧郁的故事,展现着病态孤独的灵魂。

与白色相反,黑色吸收一切有色光,它包容所有的可能。黑色在某种意义上代表着光的真空,是不可见的世界。“正是为这个看不见的世界所吸引,人们孜孜以求地要把看不见的世界改造成看得见的对象,通过各种方式确立了看得见的世界至高无上的地位,以满足自身理性的要求。”[9](P75)看不见的世界往往是可知客观存在,不可见世界时刻反衬甚至解构着可见世界,证明可见世界的虚无性质。黑色和白色的虚无隐喻非常契合《呐喊》、《彷徨》的意义指向。“黑色的基调是毫无希望的沉寂”[8](P59),黑色也是双重的,既是所有,又是空洞,隐喻着“寂静、悲哀、沉默、严肃、罪恶”。黑色包裹着无法体查的潜流、无法预测的未来和无法证实的判断,人们沉思、潜行、梦想,又莫名的恐惧,幻想一切,又怀疑一切,偷袭别人,又会被偷袭。“时代影响了鲁迅, 使他对几千年来封建专制统治的黑暗有着更为深切的感受和认识”[10]。漆黑的夜,是《呐喊》、《彷徨》里频繁出现的意象,在黑气里发光的眼睛更是充满痛苦、激愤和绝望。巧合的是,鲁迅本人给人们的印象就是“一团的黑”[11](P223)。“生活在已经走到了历史尽头的严冬季节的旧中国,敏感的鲁迅处处感受着‘冷’的威逼。几乎是永不休止的时代的冷风事实使他感到渗入骨髓的寒气”[3](P159)。黑色不仅切中鲁迅的悲愤,也契合当时社会场域特征。

越是接近深层思考的人物,鲁迅在其身上注入的个性就越多,其身陷黑暗包围的程度就越深,其黑色符号就越醒目。这样的人物有四个:狂人、夏瑜、陈士成和魏连殳,而这几篇小说的主要场景都在黑夜展开。《狂人日记》先后三次描写月亮,一次描写太阳,在日夜不分的环境里,狂人看见“铁一般青的”脸,纵然看清“吃人”的历史摆开“人肉筵宴”,呼号声却淹没在“绝无窗户而万难破毁”的铁屋子里。《药》里的黑色令人恐惧:“浑身黑色”的刽子手、“一阵红黑的火焰”、“一碟乌黑的圆东西”。陈士成眼前“许多乌黑的圆圈,在眼前泛泛的游走”,“黑圈子”夹在小辫子中间跳舞。月亮隐去在“黑魆魆”的西高峰里,召唤着落榜者迈出踉踉跄跄的死亡脚步。在黑暗中挣扎的“孤独者”“浓黑的须眉”、“两眼在黑气里发光”,绝望中,魏连殳在自己流血的伤口上再插上自残的匕首。如果说中国古代知识分子可以选择像伯夷叔齐那样隐居山林的话,那么现代以来的知识分子除了适应生存环境以外似乎别无选择。吕纬甫和魏连殳无论反抗还是挣扎,最后还是“绕点小圈子”回到原点,在彷徨中蹉跎岁月或者在自戕中走向生命尽头,这仿佛是现代基层知识分子的一种宿命,即迫在眉睫的肉体生活窘境和无法摆脱的精神存在虚无。

黑与白都同时具有实体存在和虚无飘渺的双重特质,隐匿在黑暗之中的存在反衬着强光照射下的虚无,黑与白的强烈对比,造成沉重的压抑,鲁迅对此也有察觉,“我的作品,太黑暗了,因为我觉得唯‘黑暗与虚无’乃是实有,却偏要向这些作绝望的抗战,所以很多着偏激的声音”[12](P466-467)。当作者企图反思的时候,恰好从一个侧面说明其思想的徘徊和游移,就像《呐喊》(自序)里所说:“我虽然有我的确信,然而说到希望,却是不能抹杀的,因为希望是在于将来,绝不能以我之必无的证明,来折服了他之所谓有……”他一直处于深感绝望又不甘放弃希望,却又找不到曙光的矛盾状态。这两部小说集里,先后三次出现“‘灰白’的路”的隐喻。华老栓在秋天的后半夜起身,“街上黑沉沉的一无所有,只有一条灰白的路”,这条越走越明的路上,闪烁着拯救病人的一线生机,却通向鲜血淋淋的杀人现场和愚弱民族麻木灵魂的展台。《伤逝》结尾处接连出现的“灰白”的路不是涓生“新的生路”,幻化为一条长蛇,“自己蜿蜒的向我奔来,我等着等着,看看临近,但忽然便消失在黑暗里了。”夜没有尽头,涓生背负着心理重负“在灰白的长路上前行”,那路却“又即刻消失在周围的威严和冷眼里了”。那条若隐若现的灰白之路,清晰而又模糊,涓生和鲁迅都在苦苦探寻。消失的路依然存在,只是路人无法在路途中把握转瞬即逝的不可回溯的生存方式,尤其是当路人期待着某种生存的希望和变革的意图时,脚下的路立刻会变得更加飘渺无形。

三、有彩与无彩:个人化的使用倾向

除了黑与白,《呐喊》、《彷徨》里诸如红、黄色、绿、青、蓝等“有彩色”的使用,大都因关照对象、使用意图的特殊需要而偏离色彩思维定势,用最简洁的色彩符号传达最大的内涵,文本中的情绪、场景和整体基调被逐一着色,呼应着“无彩”的黑白主色调。

首先是技术层面的处理,即色彩提纯和对象抽离。鲁迅直接用色彩隐喻人和物,将其抽象化、符号化。这些色彩或者没有明确的意义和修饰对象,成为一个符号和指代,诸如“蓝皮阿五”、“红鼻子老拱”、“白背心”、“花白胡子”等;或者省略:“几个红的绿的在我的眼前一闪”;或者作副词:“红红绿绿的晃荡”。这使人联想起梵高的画作,他唯一深爱的东西就是色彩,辉煌的、未经调和的色彩,高度提纯的原始色彩描绘出一个貌似夸张变形但却精准深邃的世界。

其次,冷用暖色调。红色象征着“喜悦、热心、活泼”等,而《呐喊》、《彷徨》里的红色却大多是疾病、杀戮、羞辱、愤怒的隐喻。色彩饱和度最高的一次是经夏瑜血迹浸染后“鲜红”的馒头,此外,诸如刑场上“暗红的”号衣、孔乙己“张红的”脸、夏瑜坟头上“红白的花”、宝儿发烧昏睡中“绯红”的脸蛋、七斤嫂被抢白羞辱而“通红”的耳朵、陈士成紧盯榜单“红肿的两眼”等等,都因具体的语境而显出晦暗压抑。面对涓生的求爱,子君苍白的脸,因幸福而“转作绯红”,但这只是昙花一现,“再也没有见”。红色,在《呐喊》、《彷徨》里不再热烈,不再激情,反而红的黯淡,红得凄凉。《在酒楼上》有一点似火的 “红”: “铅色”的天底下,废园里山茶树“从暗绿的密叶里显出十几朵红花来,赫赫的在雪中明得如火”,其绝妙在于把色彩的时间、空间、色调和情感的对比发挥到极致。“任何色彩中也找不到在红色中所见到的那种强列的热力”[2](P298),白亮的雪、深绿的叶和铅灰的天空同时占据全部冷竣的色调空间,这十几朵红花所倾泻的强烈感情饱满的从文字中溢出。一小簇坚强的红花,一小撮孤傲的斗士,抗严寒,伴风雪,纵然顷刻凋零,也要宣告生命的花开,宛如朵朵礼花历经沉重的上升之后绽放出的瞬间美丽。

同时,黄色也大多不是希望、发展、光明的隐喻,脸色“灰黄”的子君和闰土、“面黄肌瘦的”巡警、“脸色青黄”的祥林嫂,暗示着疾病和营养不良。《风波》一开场,“临河的土场上,太阳渐渐的收了他通黄的光线了”,这里的“通黄”,是焦躁情绪的外化,在一片暑热中,黄色无疑是动荡不定的催化剂。《故乡》的开头:“苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气”,“苍黄”里带着凄凉和绝望。祥林嫂死后,“我”面对“发出黄光”的菜油灯,陷入沉思,“豆一般大的黄色的灯光”无法照亮悲凉的心绪,更无法刺穿茫茫雪夜。这盏挣扎燃烧的油灯,在《药》里凄冷的后半夜悄悄点燃,发出“青白的光”,又在《白光》里烧尽残油,“毕毕剥剥得眨了几声之后”熄灭,陈士成的生命之灯也跟着熄灭了。

此外,明快色调的历时对比。《呐喊》《彷徨》里集中渲染的几处美妙场景,成为现代文学史上少有的佳篇和现代汉语的精彩母本,诸如雪后捕雀,瓜地刺猹,月夜行船等段落,色彩迅速变幻,饱和度高,逼真传神。如此少而精的点染,在小说集灰黯沉郁的总体氛围里显得弥足珍贵。不过,犹如“朝花夕拾”,这几朵绚烂的记忆花瓣,慢慢凋落在梦境里。那是身处异地,对故乡一场旧梦神游而已,一个内心向往童年快乐时光的绅士,对故乡怀有难以割舍的留恋和感伤。“深蓝的天空”、“金黄的园月”、“碧绿的西瓜”,美丽的记忆在现实面前不堪一击,“紫色的圆脸,已经变作灰黄”,当年的闰土,如今木讷、迟钝。轻快流畅的夜航美景,被二十年之后的北京戏台解构,“淡黑的起伏的连山”,“大白鱼”一样的航船,也像灯火中回往戏台一样“漂渺得象一座仙山楼阁”。现实残酷污浊,已经没有人像鲁迅那样,担负心灵的重荷,一次次固执的返回精神的家园。现代人的怀乡之旅,充满痛苦和煎熬,岁月阻断回乡之路,记忆过虑了杂色,只有用美丽的回忆给自己一份希望和慰藉,清新的色彩在鲁迅的笔端尽情流淌。

“有一种声称说,视觉事物是决然不能触通过语言描述出来的。”[13](P5)视觉的魅力并不在感知主体于能用语言精确转述,而在于观看主体此刻的切身体验,能够看见的世界只是考察我们生存之谜的一部分形式,它和另外一部分超越视觉的客观存一起构成我们对世界的认识方式。可见世界与可知世界之间的矛盾和补充,使得思想、情感以及美的存在和拓展有了无限的可能。作为视觉的表现形式之一,色彩在文学作品中的意义,不在于如何传神的描摹事物的本真面貌,而在于传达出人类可以感知的世界中除可见部分之外的外延内涵,这就是文学作品中的色彩隐喻。艺术家的使命不是复制这个世界,而是用心表现这个世界,色彩就是艺术家表达思想和情感最原始最具感染力的方式之一。鲁迅用经过自己选择创造的个人化的色彩系统,用白色的线条勾划虚无,用黑色的阴影营造氛围,不时点染上思考、记忆、挣扎、叩问的油彩,绘制一幅幅套彩版画。翻开《呐喊》和《彷徨》,鲁迅苦心营造的视觉隐喻世界里,镌刻着爱、恨、希望和绝望,依然浸染我们的心。

[1] 朱文清.鲁迅色彩世界中的审美观[J].长沙民政职业技术学院学报.2005,(9).

[2] 王富仁.中国反封建思想的一面镜子——《呐喊》《彷徨》综论[M].北京:北京师范大学出版社,1986.

[3] 钱理群.心灵的探寻[M].石家庄:河北教育出版社,2005.

[4] 潼本孝雄,藤沢英昭.色彩心理学[M].成同社译,区和坚校.北京:科学技术文献出版社,1989.

[5] 李欧梵.铁屋中的呐喊[M].尹慧珉译.长沙:岳麓书社,1999.

[6] 冯能保.眼睛的潜力——阿恩海姆《艺术与视知觉》导引[M].南京:江苏教育出版社,1990.

[7] R•阿思海姆.色彩论[M].常又明译.昆明:云南人民出版社,1980.

[8] 裔萼.康定斯基论艺[M].北京:人民美术出版社,2002.

[9] 李鸿祥.视觉文化研究:当代视觉文化与中国传统审美文化[M].上海:东方出版中心,2005.

[10] 傅劲德.启蒙主义:《呐喊》、《彷徨》的历史价值[J].上海师范大学学报(哲社版),1989,(2).

[11] 马蹄疾.许广平论鲁迅[M].广州:广东人民出版社,1979.

[12] 鲁迅.致许广平[A].鲁迅全集: 第11卷[M].北京:人民文学出版社,2005.

[13] R•阿思海姆. 前言[A].艺术与视知觉[M].滕守尧,朱疆源译.北京:中国社会科学出版社,1984.

责任编辑:冯济平

Colour: The Visual Metaphor in Call to Arms and Wandering

JIANG Jin-guo

(College of Humanities and Communications, Shanghai Normal University, Shanghai 200234,China)

Call to Arms and Wandering by Lu Xun, using white and black as their respective major color and complemented by preferential colours such as red and yellow, created a world of visual metaphor, characterized by strong contrast, desolation, depression, sorrowful, contradiction, vanity, loneliness and defiance. The author’s choice of colors, consideration of descriptive objects, emotional tendency and use of techniques constitute a deviation from ordinary visual psychology. This is a unique perspective from which to grasp the two books.

Call to Arms;Wandering;color; visual metaphor

I210

A

1005-7110-(2010)05-0108-05

2010-04-06

蒋进国(1980-)男,河南固始人,上海师范大学人文与传播学院中国现当代文学专业博士生,主要从事中外文化与中国现当代文学研究。