文思湖底泥污染物覆土缓释可行性研究

2010-03-07赵小蓉邵颂晶苏青青罗玉红刘德富黄应平

赵小蓉 邵颂晶 高 婷 苏青青 罗玉红 刘德富 黄应平

(三峡大学Alan G.MacDiarmid再生能源研究所,湖北宜昌 443002)

文思湖是三峡大学校园规划的景观水体之一,总长2.1km,由南向北流经校园.目前,该水域的水主要来源于自然降水和部分校园及周边居民的生活污水.该水域流动性差,其上段常年有污水漫流,夏秋季节凤眼莲覆盖全湖,严重影响校园景观,因此亟需治理和改善.底泥是湖泊中各种类型污染物沉积的重要部位,当水体中各种污染物的外来污染源得到控制以后,底泥中污染物对于水体环境质量的影响尤为突出[1-3],因此对底泥污染物的影响必须加以严格的控制.目前常见的底泥污染物控制技术有生物控制技术[4]和物理控制技术,前者利用微生物降解来实现,后者借助工程技术消除底泥污染,主要包括疏浚、覆盖技术[5].研究了采用覆土的方法抑制文思湖底泥中污染物向上覆水体转移释放的可行性.

1 实验部分

1.1 实验样品采集与处理

1.1.1 底泥样品的制备

采用QNC6型系列采泥器对文思湖底泥层采样,将现场采得的底泥去除其中的石头、树枝等杂物,平摊自然风干一周,用研钵将土样粗略研磨,并测定其本底值:pH 8.7、总磷1.050g/kg、总氮2.18g/kg、TOC 2.4%[6],储存备用.

1.1.2 覆土材料的制备

覆土采自于校园内某施工场地(天然的表层土壤已被完全破坏),清除其中树枝、石子等杂物再晾干并研磨,分别用20目和60目的筛子过筛,取其中粒径为20目~60目的土样,经分析其本底值为pH 8.7,总磷0.143g/kg、总氮0.136g/kg、TOC 0.0%,其氮磷含量都很低,几乎不含有机质,作为较为理想的覆土材料备用.

1.2 实验设置及方法

根据预备实验确定底泥与上覆水体用量的最佳比例确定本实验中底泥和水的用量[7].在每个实验容器内分别放置150g底泥,整平,然后在其表面分别覆盖粒径为20目到60目之间的系列不同用量0 g、750 g、1050g、1350g、1650g和1950g的土层(依次编号为a、b、c、d、e和f),并再次整平,最后沿实验容器器壁极缓慢注入总体积为8 L的上覆水体.同时另取与a、b、c、d、e和f相同量的覆土并注入相同体积的上覆水体作为覆土本身释放氮磷等营养物的空白对照实验.保持相同的环境条件进行实验.

每天定时从每个样品对应的实验容器上覆水体表面层下10 cm处取样,测定其总氮、总磷、CODMn (用以表征有机质浓度水平)等参数的变化.

1.3 分析方法

实验过程中上覆水体的总氮、总磷、CODMn(用以表征有机质浓度水平)等参数的监测均采用国家环保局出版的标准分析方法[8]进行分析.

2 结果与讨论

2.1 覆土条件下底泥中总氮缓释效果研究

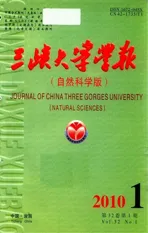

考察在覆土条件下,覆土材料本身对于上覆水体中总氮浓度水平的影响情况,结果如图1所示.在底泥量和上覆水体体积相同的条件下,采用不同覆土量实验时上覆水体中的总氮含量水平如图2所示.

根据图1,考察覆土材料本身释放总氮的对照实验表明,在本实验条件范围内,投加不同量的覆土时上覆水体中总氮浓度水平均较低,最后达到的平衡浓度水平分布在1.31~1.45mg/L范围内.这一结果表明覆土实验中所用覆土材料自身向上覆水体释放氮源量很少.

由图2可以看出,对于未覆土的实验样品a,其上覆水体中总氮浓度水平远大于其他覆土的样品,且在实验过程中,其上覆水体中总氮浓度水平上升幅度较大,实验进行到第10d时上覆水体中总氮浓度达到最大值8.9 mg/L,进行到12 d后上覆水体中总氮浓度水平趋向于稳定,根据平衡浓度模型CL=25.301-0.213f(R2为0.980,f为上覆水体与底泥质量之比)计算表明[7],未覆土的底泥样品向上覆水体释放总氮的平衡浓度为8.14 mg/L.同未覆土的样品a相类似,其他覆土的样品(b~f)从第3 d开始上覆水体中总氮浓度水平缓慢上升,直到实验进行的第6d之后开始规则波动,实验进行到第12 d时,总氮浓度水平趋向于稳定,各个底泥样品上覆水体中总氮的最后平衡浓度水平分布在1.21~1.41mg/L之间,这个浓度水平范围与前述对照实验得到的上覆水体中总氮浓度范围相近.这一结果表明,在底泥表面覆土之后,上覆水体中总氮主要来自于覆土材料自身的氮源,而底泥样品中氮源几乎不向上覆水体转移,因此,覆土可以有效抑制底泥向水体释放氮源,通过比较曲线b~f可知,增加覆土量对于提高底泥中氮源缓释效果无显著的作用.

2.2 覆土条件下底泥中总磷缓释效果研究

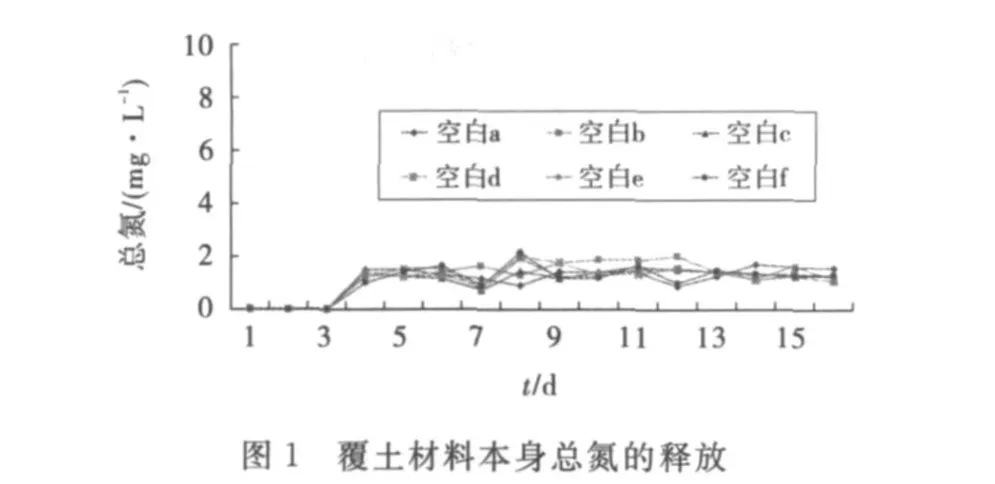

考察在覆土条件下,覆土材料本身对于上覆水体中总磷浓度水平的影响情况,结果如图3所示.在其它条件相同的前提下,进行覆土实验时上覆水体中的总磷含量水平如图4所示.

考察覆土材料自身释放磷源的对照实验结果参见图3,表明在本实验条件范围内,投加不同量覆土时上覆水体中总磷浓度水平均较低,最后达到的平衡浓度水平分布在0.022~0.030mg/L范围内.与空白样品a上覆水体总磷浓度水平相比可知,覆土材料自身向上覆水体释放磷源量很小.

图4表明,未覆土实验样品a上覆水体中总磷浓度水平远大于其他覆土样品,且在实验过程中,其上覆水体中总磷浓度水平上升幅度较大,实验进行到第11d时上覆水体中总磷浓度最高达到0.093mg/L,第12d上覆水体中总磷浓度水平趋向于稳定,根据平衡浓度模型CL=25.301-0.213f(R2为0.980,f为上覆水体与底泥质量之比)计算表明[7],未覆土底泥样品向上覆水体释放总磷的平衡浓度为 0.082 mg/L.与未覆土样品a相比,其他覆土样品(b~f)从第3d开始上覆水体中总磷浓度水平缓慢下降,直到实验进行的第6d之后开始规则波动,实验进行到第12d时,总磷浓度水平趋向于稳定,各个覆土底泥样品上覆水体中总磷浓度水平分布在0.021~0.023 mg/L区间,这个浓度水平范围与前述空白对照实验得到的上覆水体中总磷浓度范围相近.这一结果表明在底泥表面覆土之后,上覆水体中总磷主要来自于覆土材料自身向水体的释放,而底泥样品中磷源几乎不向上覆水体转移,因此,在本实验条件下,覆土可以有效抑制底泥向水体释放总磷,且效果明显.此外,样品b~f所加入的从750 g到1 950 g不同含量的覆土均可以有效抑制底泥中磷的释放,且覆土量增加的时候上覆水体中总磷的最后平衡浓度水平略微降低,这一结果表明适当增加覆土量可以更好地防止底泥中磷营养物的释放.

2.3 覆土条件下底泥中有机质缓释效果研究

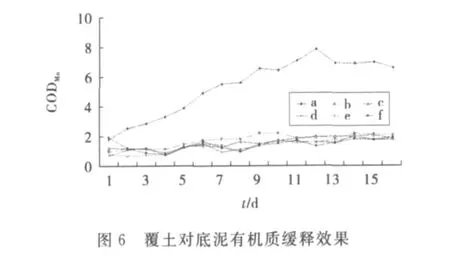

考察在不同覆土量条件下,覆土材料自身释放有机质的情况,结果如图5所示.相同的底泥量和上覆水体量条件下,采用不同覆土量情况下上覆水体释放出的有机质含量水平如图6所示.

根据图5,覆土材料自身向上覆水体释放有机质的对照实验表明,覆土几乎不含有机质,这与前面覆土检测结果相一致.上覆水体中有机质浓度水平围绕着空白水中有机质浓度水平CODMn值在1.83~2.01范围内波动.

图6表明,未覆土实验样品a上覆水体中有机质浓度水平远大于其他覆土样品,且在实验过程中,其上覆水体中有机质浓度水平上升幅度较大,实验进行到第12d时上覆水体中有机质浓度水平达到最高CODMn=7.85,随后上覆水体中总磷浓度水平趋向于稳定,根据平衡浓度模型CL=25.301-0.213f(R2为0.980,f为上覆水体与底泥质量之比)计算表明[7],未覆土底泥样品向上覆水体释放有机质的平衡浓度水平为CODMn=6.82.与未覆土样品a相比,其他覆土样品(b~f)上覆水体中有机质浓度水平缓慢上升,直到实验进行的第6d之后开始规则波动,实验进行到第14d时,有机质浓度水平趋向于稳定,各个覆土底泥样品上覆水体中有机质浓度水平CODM n分布在1.89~2.09区间,这个浓度水平范围与前述空白对照实验得到的上覆水体中总有机质浓度范围相近.这一结果表明在底泥表面覆土之后,上覆水体中有机质主要来自于覆土材料自身向水体的释放,而底泥样品中有机质几乎不向上覆水体转移,因此,在本实验条件下,覆土可以有效抑制底泥向水体释放有机质,且效果明显.此外,样品b~f所加入从750 g到1950g不同含量的覆土均可以有效抑制底泥中有机质释放,随着覆土量的增加,上覆水体中有机质的最后平衡浓度逐渐降低,表明适当增加覆土量可以更好地防止底泥中有机质的释放.

3 结论与建议

根据实验研究结果可知,覆土可以显著降低底泥中氮源、磷源和有机质向上覆水体释放的浓度水平,经覆土处理后,底泥中的污染物未见明显的向上覆水体迁移现象,上覆水体中氮、磷和有机质浓度水平与覆土材料自身向水体释放氮、磷和有机质的浓度水平相当.适当增加覆土量可以提高对磷源和有机质的缓释效果,但对抑制氮源缓释无明显效果.综合来看,选择合适的覆土材料对底泥进行覆盖处理可以有效地抑制其中的氮、磷和有机质向水体释放,因此建议选择合适的覆土材料加以恰当处理后对文思湖底泥进行覆盖处理,以隔断其向水体释放氮、磷和有机质等污染物.而底泥在经过长期的释放之后其中污染物是否有可能会向覆土材料发生转移,需要获得更长时间的释放试验数据进行研究,将在进一步的试验中加以探讨.

[1] 吴根福,吴雪昌,金承涛.杭州西湖底泥释磷的研究[J].中国环境科学,1998,18(2):17-167.

[2] 敖 静.污染底泥释放控制技术的研究进展[J].环境保护科学,2004,30(126):30-35.

[3] 陈华林,陈英旭.污染底泥修复技术进展[J].农业环境保护,2002,21(3):179-182.

[4] 王永华,钱少猛.巢湖东区底泥污染物分布特征及评价[J].环境科学研究,2004,17(6):22-26.

[5] 林成容,王广寿,吴启堂.土壤污染与防治[M].北京:中国农业出版社,1996:127-135.

[6] 赵小蓉,黄应平,高 婷,等.三峡大学文思湖底泥分析与评价[J].三峡大学学报:自然科学版,2009,31(1):80-83.

[7] Zhao Xiaorong,Gao Ting,Su Qingqing.Simulation on the Release of Nitrogen from Lake Sediment into Water [J].J.of Anhui University of Technology,2009,26 (3):282-287.

[8] 国家环保局.水和废水监测分析方法[M].4版.北京:中国环境科学出版社,2004.