新规则下我国优秀跆拳道运动员技战术运用现状及对策研究

2010-03-03杨志军

杨志军

1 前言

十一运会跆拳道决赛于 2009年 9月 12日在山东省滕州市落下帷幕,此次比赛分别由取得 5月份在新疆举行第 1次预赛各级别的前 12名运动员和 6月份在浙江举行第 2次预赛前 4名的运动员,分别由来自全国各省、自治区、直辖市、行业体协、港澳台等 39个代表队,男女共计130名运动员参加了 8个级别 (男子 58 kg、68 kg、80 kg和80 kg以上;女子 49 kg、57 kg、67 kg和 67 kg以上)156场比赛。各代表队都选派了本队最具实力的运动员参加,其中包括我国著名跆拳道运动员吴静钰、罗薇、刘晓波、朱国等,因此,此次比赛是国内规模最大、水平最高的跆拳道比赛。同时,为了备战 2009年世界跆拳道锦标赛,此次比赛规则继北京奥运会后又进行了较大修改,并且首次采用电子护具、电子计时计分系统、现场视频回放、比赛申诉以及外籍裁判的加入等。本文对十一运会跆拳道决赛阶段 82场比赛的技术运用情况进行统计分析,旨在了解国内优秀跆拳道运动员在新规则比赛中的技术运用情况及存在问题。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

对十一运会跆拳道决赛阶段男、女 8个级别 (58 kg、68 kg、80 kg和 80 kg以上;女子 49 kg、57 kg、67 kg和 67 kg以上)比赛的淘汰赛、半决赛、复活赛、决赛的 82场比赛进行研究,其中涉及到男子 48场比赛、女子 34场比赛。

2.2 研究方法

1.现场观摩与录像观察:比赛期间亲自到现场观摩并对比赛进行录像,结合现场观摩与录像观察对 82场比赛技术指标进行统计。

2.咨询访谈:比赛期间对裁判员、技术官员、教练员、运动员进行咨询访谈;对跆拳道界专家、学者就跆拳道有关热点问题进行咨询访谈调研。

3.文献资料调研:查阅跆拳道各种比赛以及相关文献资料以及最新跆拳道竞赛规则。

4.数理统计:对比赛技术指标进行统计,运用 Excel软件对各场比赛技术运用和相关参数进行统计分析。

3 结果与分析

3.1 比赛技术分析

3.1.1 男、女运动员比赛技术对比分析

跆拳道比赛主要以使用腿法技术为主,拳法为辅,运动员腿法技术使用情况和其战术安排、比赛风格、规则导向、个人习惯等存在较大联系。表 1显示,运动员使用技术比例依次为横踢、下劈踢、后踢、双飞踢、后旋踢、推踢、旋风踢、拳的技术和侧踢。男子使用技术排序为横踢、双飞踢、下劈踢、后踢、后旋踢、推踢、旋风踢、拳和侧踢;女子使用技术排序为横踢、下劈踢、后踢、推踢、侧踢、拳、后旋踢、双飞踢和旋风踢。

场均使用技术男子为 54.6次,女子为 72.5次,二者差异显著,说明女子比赛较男子比赛更显激烈。横踢技术的使用率为 78.8%,位居首位,依然是跆拳道比赛最核心技术,其中,前横踢为 33.6%、后横踢为 45.2%,以后横踢为主;男子比赛横踢技术使用率为 75.1%,其中,前横踢为 28.8%,后横踢为 46.3%;女子比赛横踢技术使用率为84%,其中,前横踢为 38.8,后横踢为 45.2%。整体上,横踢技术的使用率女子高于男子,二者存在显著性差异;男女之间前横踢技术的使用情况女子高于男子 10%,二者差异显著;后横踢技术的使用二者不存在差异。一方面,说明在比赛中女子对技术的使用过多地依赖于横踢技术,更显单一;另一方面,也说明在前、后横踢技术的使用上女子较男子更显均衡。本次比赛采用电子护具,下劈所产生的力量很难达到其感应值,因此,运动员对自己的技、战术进行了适当的调整。尽管如此,下劈技术的使用率在女子运动员比赛中仍位居第 2;后踢技术的使用率较以往比赛有所提高,主要原因是为了增加比赛的观赏性。此次比赛规则规定,使用反向技术除电子护具自动感应 1分外,裁判再追加 1分。尽管如此,具有反向动作的旋风踢、后旋踢的使用率依然很低,这就要求运动员对高难反向动作运用的能力还需进一步提高;侧踢技术较以往赛事的使用率明显降低,主要原因是新规则采用电子护具,由于人体有本能的躲闪反应,对侧踢的力量会有一个缓冲作用,因此,对侧踢的感应不敏感,现场观察发现侧踢主要用以防守。

3.1.2 男、女运动员场均各回合使用技术对比分析

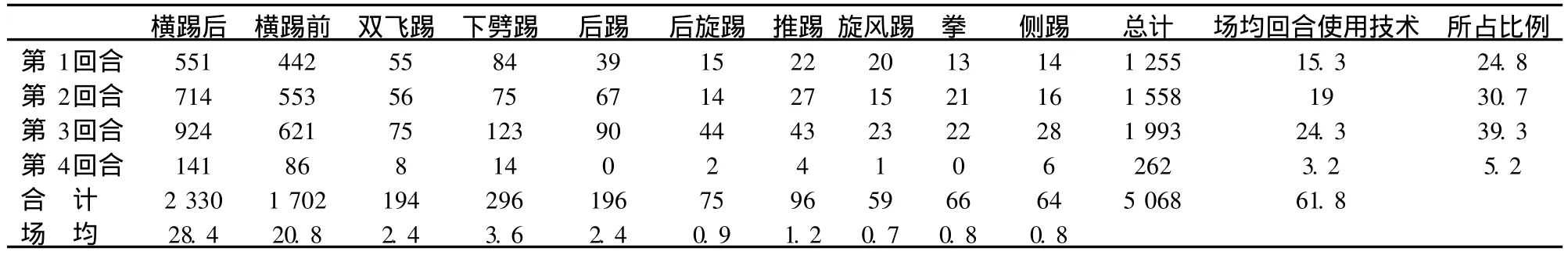

表 2显示,男、女各级别共计 82场比赛,场均使用技术次数依次为横踢、下劈踢、后踢、双飞踢、推踢等。各回合使用技术次数呈逐渐递增趋势 (第 4回合所占比例较小除外),三回合之间存在显著性差异。参赛运动员大部分是各代表队优秀运动员,或同是国家队运动员,虽然他们彼此非常了解对方技、战术打法或对方实力情况,但由于本次比赛规模之大、水平之高,运动员都非常谨慎,再加之采用电子护具及外籍裁判等新规则的使用,运动员在首回合都不敢冒然出手,大部分采用试探性假动作。因此,随着比赛的进行,比赛变得越来越激烈、越来越精彩、越来越具有观赏性。每回合各技术动作的使用情况统计显示,前两回合之间差异不显著,但和第 3回合之间存在显著性差异。横踢技术场均以 49.2次位居首位,是比赛的核心技术,与其他技术存在显著性差异。下劈踢技术场均 3.6次位居第 2。虽然此次比赛采用电子护具,对下劈技术所产生力量感应不是很灵敏,但从男、女运动员使用情况统计显示,男、女运动员之间使用频次不存在显著性差异,主要是运动员习惯于自己的技术动作。

表 1 十一运会跆拳道比赛男、女运动员使用技术统计一览表

表 2 十一运会跆拳道比赛男、女运动员各回合使用技术统计一览表

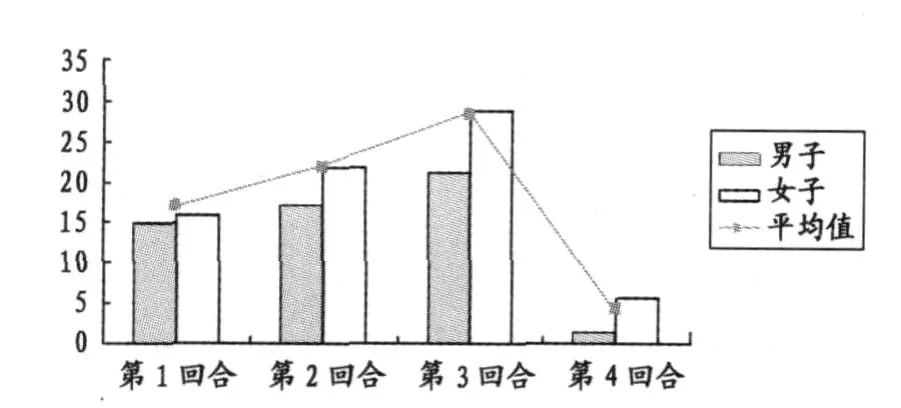

图 1 十一运会跆拳道比赛男、女运动员各回合使用技术对比柱状图

图 1显示,男、女运动员比赛三回合整体上使用技术动作依次增加,各回合女子运动员使用技术动作均高于男子运动员,第 1回合男、女运动员使用技术次数差别最小,第 3回合男、女运动员使用技术次数差别最大。这说明女子跆拳道比赛更激烈、精彩、具有观赏性。

3.2 比赛得分情况分析

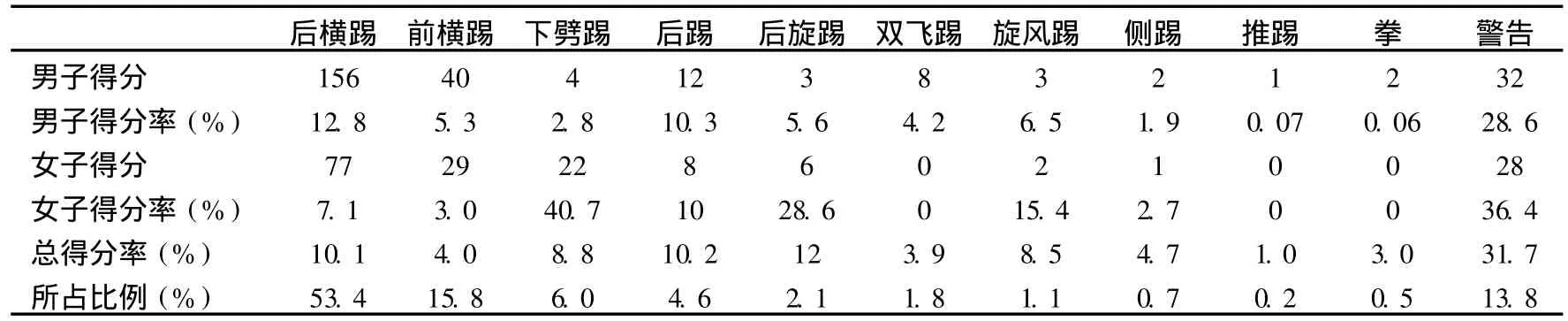

表 3显示,男、女运动员场均得 5.3分,和北京奥运会跆拳道比赛场均 5.1分之间不存在显著性差异[3],说明我国优秀跆拳道运动员得分能力较高,趋于世界水平;男、女运动员之间得分不存在显著性差异,以腿法为主,82场比赛仅有男子比赛拳法得 2分,女子拳法未得分。随着竞技跆拳道的发展,拳的技术在进攻以及战术行动中的作用和意义日趋显著[2]。根据跆拳道规则:使用规则允许拳的部位击打对手,须用正确紧握的拳头的食指和中指的前部击打对方为合理攻击,只要姿势正确,准确地击打有效部位,符合规则要求的击打力度,就可以得分。此次比赛采用电子护具,拳法得分依然是边裁主观判定,拳法的击打力度是制约裁判给分的主要因素。因此,全面地提高我国跆拳道竞技水平,发展技术的全面性也是一个重要的环节。在跆拳道国际大赛上,只有得分技术全面、手段多样才能立于不败之地。针对跆拳道比赛关于拳法的使用,有关教练员、运动员、科研人员还需进一步探讨、研究。跆拳道竞赛规则规定:警告 2次给对方加 1分 (或扣本方 1分),最后 1次奇数警告不加分。统计显示,因对方警告得分总计为 60分,占总得分的 1/7,当然也有根据战术需要采用犯规战术而得警告。因此,在世界跆拳道赛场上,如何合理利用规则,避免无谓的犯规而导致比赛失利,是需要解决的问题。

表 3 十一运会男、女运动员跆拳道比赛得分方面的统计一览表

表 4显示,十一运会跆拳道比赛技术得分按所占比例依次为:横踢、下劈踢、后踢、后旋踢等。横踢以 69.2%的比例位居各技术得分首位,其中,前横踢得分为 15.8%,后横踢得分为 53.4%,前、后横踢的得分率男子均高于女子,说明在跆拳道比赛中男子运用横踢得分能力优于女子。与北京奥运会跆拳道比赛相比,横踢得分比例高出6%,这说明,一方面,国内跆拳道运动员在比赛中主要得分手段是横踢,特别是后横踢技术,也证明高水平跆拳道比赛其技术表现形式和得分手段趋于简单、精炼、实用和有效,胜负最后往往取决于运动员横踢技术掌握的娴熟程度及运用横踢得分能力的高低;另一方面,也说明电子护具对横踢所产生的力量识别程度强,电子护具的使用从整体上增强了比赛的公平性,避免了因裁判主观因素误判的可能性。

下劈踢得分比例位居第 2,采用电子护具后,对比赛技术影响最大的就是下劈踢,下劈击头得分是裁判主观评判。踢击躯干的力量很难达到电子护具的感应值,男子使用下劈技术和其得分均低于不采用电子护具时,男子下劈得 4分其中击头 1次得 3分踢击躯干 1次;女子 22分其中击头 7次踢击躯干 1次。男、女运动员使用下劈得分和其得分率上均存在显著性差异,女子高于男子,下劈主要以踢击头部得分为主。因此,在以后训练中应加强下劈击头的高难动作训练。后踢得分比例位居第 3,较以往国内大赛高出 4%,男、女运动员在得分及得分率上不存在显著性差异。为了增加比赛的观赏性,鼓励运动员更多地使用高难动作,新规则对使用反向技术有了特殊的规定,除电子护具系统自动感应 1分以外,边裁还要给运动员追加 1分,这就使得其得分率有了显著提高。全运会赛场上后踢主要在防守反击时使用,当进攻运动员使用技术而身体重心前移时,防守运动员多数使用快速、有力的腾空后踢得分。在应对国际跆拳道强手时,如何加强保持后踢技术后的重心稳定及其后续技术的使用是今后训练的重点。

侧踢使用次数及得分较以往赛事有了显著降低,其主要原因是侧踢踢击到躯干得分部位后人体会有本能反应向后有一缓冲动作,因此,其力量很难达到电子护具的感应值。后旋踢、双飞踢、旋风踢得分比例均不高,不能作为主要得分手段,后旋踢和旋风踢的得分率女子均高于男子。

表 4 十一运会跆拳道比赛男、女运动员技术得分统计一览表

高难动作击头 93分,占 21%;踢击躯干 283分,占65%;因对方警告得分 60分,占 14%。击头得分比北京奥运会提高了 9%,其中,前横踢 8次、后横踢 11次、下劈 8次、后旋踢 3次、旋风踢 1次;为了增强比赛的观赏性、鼓励运动员使用高难击头动作,新规则将击头由原来的 2分增加至 3分。因此,比赛中运动员尝试踢头次数显著增加,尤其在比赛的第 3回合,比分落后者往往想通过使用击头动作扳平比分或者反超,由此比赛胜负的偶然性增大,充满悬念。统计显示,31次击头,横踢 19次,其中前横踢 8次,这说明高横踢在比赛中是极具威胁的。运动员在训练中要均衡发展,不可偏颇,下劈踢、旋风踢、后旋踢等高难击头动作得分率有待进一步提高。

3.3 男、女运动员比赛交手情况分析

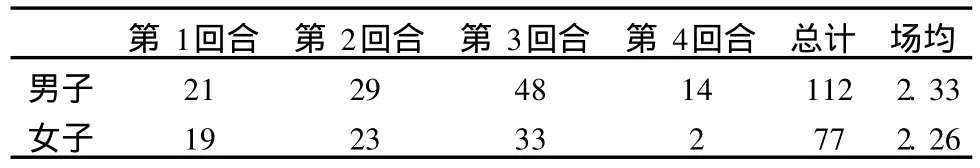

交手是指运动员使用跆拳道规则允许的技术动作并产生明显效果的身体接触[1],运动员使用技术动作进行主动进攻、防守或防守反击时,由于对方运动员运用步法或身体动作而未能踢击到运动员身上时,则不形成交手。因而,有进攻、防守或防守反击时并不一定就形成交手。交手次数是反映比赛激烈程度的一项重要指标,也是体现跆拳道比赛具有观赏性的重要指标。随着新规则的采用,比赛区域的缩小、比赛时间的缩短、对消极比赛、倒地及出界的严格判罚,加上电子护具的使用,都促使运动员在比赛期间动作频次增加,有效使用技术动作次数增加,交手次数较以往国际大赛有所增加。

表 5显示,男、女运动员在前 3回合中交手次数依次增加,这也和男、女运动员在前 3回合中使用技术动作次数依次增加呈正比关系,说明随着比赛的进行,比赛更加激烈、更具有观赏性。第 1回合双方运动员都处于试探阶段,战术打法比较保守,运动员第 1回合都是力争不丢分,交手次数相对较少。第 2回合随着比赛的进行双方运动员逐渐进入比赛状态,使用技术动作增加,交手次数也相对增加,比赛愈加激烈。第 3回合交手次数最多,主要体现在:1)新规则的使用:新规则对高难击头由原来的 2分增加到 3分;使用反向动作踢击躯干边裁追加 1分,以及视频回放和比赛申诉;2)电子护具的使用:由于电子护具的使用使比赛变得更加公平、公正,不因对手是奥运冠军或世界冠军而干扰裁判的评判。因此,比分落后的一方在第 3回合尽量多做技术动作甚至增加高难动作和反向动作来挽回败局或者反败为胜。因此,比赛观赏性增强、充满悬念,不到最后胜负难辨分晓。本次比赛男、女运动员场均交手次数分别为 25.3次和 27.5次,北京奥运会跆拳道比赛男、女运动员场均交手分别为 22次和 20次,此次比赛男、女运动员场均交手次数均高于北京奥运会,二者差异显著,但男、女运动员场均得分和北京奥运会相比不存在显著性差异,说明新规则和电子护具的使用使比赛充满悬念,激烈有余而精彩不足。

表 5 十一运会跆拳道比赛男、女运动员交手次数统计一览表(均值)

3.4 男、女运动员比赛警告情况对比分析

跆拳道规则规定:比赛犯规分为警告和扣分,犯规行为由场上主裁判判罚,2次警告为对方加 1分或扣本方 1分,最后 1次奇数警告不计入总分。在比赛中有很多场次经常会出现一方运动员得分领先,却由于犯规导致警告或扣分,造成最终比分战平、比赛战败等局面。也有运动员因为警告犯规累计 8次或达到犯规败所扣分值 (4分),致使没能打完本场比赛就被宣判犯规败而失去继续比赛的资格[4]。高级别、高水平大赛运动员实力悬殊不大,比赛的胜负往往取决于运动员临场技、战术发挥的水平,运动员的心态直接影响其技、战术的发挥。跆拳道比赛警告最能导致运动员心态起变化,优秀跆拳道运动员往往会合理利用规则,最终取得比赛的胜利。

表 6统计显示,男、女运动员比赛警告次数前 3回合呈递增趋势,第 3回合警告次数达到最高,和前 2回合存在显著性差异,这和以往跆拳道比赛警告次数第 1回合最多的研究结果相反。场均警告次数男子高于女子,现场和录像观察其主要原因是:由于新规则规定使用反向动作可以追加 1分、高难动作击头可以得 3分[5],这就增加了比赛胜负的偶然性,不到比赛结束胜负难定,比分落后的一方在第 3回合尽可能使用反向或高难动作拉平或反超比分,而造成己方警告犯规次数增加,再者,由于电子护具的使用,比分领先者往往采取战术犯规 (主动出界、消极逃避、搂抱等)拖延比赛时间,直至将比分领先保持至比赛结束,致使警告犯规次数增加。

表 6 十一运会跆拳道比赛男、女运动员比赛警告次数统计一览表

表 7显示,男、女运动员警告主要以出界、消极比赛、搂抱推对方、倒地等为主。为了增强比赛的观赏性、鼓励运动员进攻,跆拳道比赛最新规则规定只要运动员双脚越出边线就判出界警告[5]。男子运动员出界警告接近 40%的比例位居第一,是男子运动员的主要警告,和其他警告种类存在显著性差异。一方面,男子运动员比赛相对激烈,实力强者采取压迫式边角战术,逼迫对方出界;另一方面,比分领先者在第 3回合采取犯规战术,其主动出界延误比赛时间,致使将比分领先至比赛终了。消极比赛、搂抱推对方、倒地,也是男子运动员的主要警告形式。女子警告形式主要以消极比赛、搂抱推、出界、逃避比赛为主,女子警告种类较男子更分散、更多。消极比赛和搂抱推以近 25%的比例位居首位,和其他警告差异显著,是女子比赛警告的主要形式。消极比赛主要出现在第 1回合和第 3回合,由于电子护具使用双方都比较谨慎,第 1回合往往使用步法调整、身体晃动调动对方,裁判示意进攻 10 s此时如果掌握不好进攻时间,表现出场上不够积极主动,就会造成消极比赛犯规。第 3回合比分领先者会采取消极战术而得到警告。搂抱推主要是进攻后搂抱推对方和对方进攻时搂抱推对方。3.5 男、女运动员贴靠情况分析

“贴靠”是运动员应用步法移动贴近对手,使对手踢击落空或干扰对手正常实施技、战术的一种有效的防守方法,其在跆拳道比赛的旧规则中是一种消极的犯规行为。但随着竞技跆拳道技、战术的发展和规则的完善,现今的“贴靠”技术不仅是一种运动员喜用、善用的防守技术,而且是一种攻中有防、防中有攻,斗智较技的技、战术[2]。贴靠一般包括 3种情况,交手后贴靠、无交手贴靠和贴靠后交手。统计发现,贴靠后交手次数较少。贴靠后交手是指运动员贴靠后裁判喊“分开”前使用后续动作,主要出现在:1)双方实力悬殊较大,实力弱的运动员主动贴靠时,实力强者使用近身强攻后续技术;2)第 3回合比分领先者主动贴靠拖延比赛时间,比分落后者急需追分的情况下采用后续技术;3)善于使用拳的运动员在贴靠后迅速出拳进攻。十一运会跆拳道比赛贴靠主要以交手后贴靠和无交手的贴靠两种为主。

表 7 十一运会跆拳道比赛男、女运动员警告种类统计一览表

表 8 十一运会跆拳道比赛男、女运动员贴靠情况统计一览表 (次)

表 8显示,总的贴靠次数所占比例在前 3回合中依次增加,但差别并不显著。在每回合中交手后贴靠占 60%以上,是贴靠的主要形式。交手后贴靠主要出现在:善于主动进攻型打法的运动员在抓住进攻时机进攻后为了阻止对手反击而迅速贴靠对方;双方交手得分后运动员习惯性贴靠一是可以缓解一下体力,再者可以利用贴靠看一下比分。无交手贴靠是指运动员没有使用技术动作或抬腿太低未产生明显效果的贴靠,主要出现在第 1回合双方互不了解,不敢冒然出手利用步法或假动作试探对方时使用;裁判提醒进攻后倒计时 10 s即将结束时运动员为了避免警告使用贴靠技术;第 3回合双方体力下降时使用;第 3回合比分领先者主动贴靠。

4 结论

1.比赛技术运用方面:男子以横踢、双飞踢、下劈踢、后踢为主;女子以横踢、下劈踢、后踢、推踢为主;各回合使用技术次数呈逐渐递增趋势,场均使用技术男子低于女子,各回合使用技术女子均高于男子,说明女子跆拳道比赛更激烈、精彩、具有观赏性。新规则下技术应用朝均衡发展,加强反向技术和高难击头技术的使用率。

2.男、女运动员得分无差异,得分能力趋于世界水平,得分技术主要是横踢、下劈踢、后踢、后旋踢等,横踢依然是得分的重要手段,特别是后横踢技术是得分的主要手段,新规则下高横踢在比赛中极具威胁,所以运动员在训练中要均衡发展、不可偏颇。下劈踢、旋风踢、后旋踢等高难击头动作得分率有待进一步提高。随着技术的发展,拳套上安装电子感应装置指日可待,应进一步加强拳法的训练。

3.男、女运动员在前 3回合中交手次数依次增加,男、女场均交手次数均高于北京奥运会,说明新规则和电子护具的使用使比赛更激烈、更精彩、充满悬念。

4.男、女运动员警告次数前 3回合呈递增趋势,第 3回合警告次数达到最高,主要以出界、消极比赛、搂抱推对方、倒地等为主;在以后的训练中如何避免无谓的犯规和如何利用规则合理犯规是教练员、运动员和科研人员应该探讨的课题。

5.贴靠主要以交手后贴靠和无交手的贴靠两种为主,交手后贴靠占 60%以上,是贴靠的主要形式,贴靠次数所占比例在前 3回合中依次增加,但差别并不显著。

[1]程磊,潘慧炬,毛旭江.2006年全国跆拳道锦标赛技术统计与分析[J].中国体育科技,2007,43(4):133-135.

[2]高志红.2006年全国跆拳道锦标赛暨第十五届亚运会选拔赛贴靠技术应用分析[J].体育学刊,2007,14(4):58-60.

[3]杨志军.2008北京奥运会男、女跆拳道比赛技术统计与对比研究[J].中国体育科技,2009,45(5):51-59.

[4]赵磊.跆拳道竞赛的价值观[J].体育文化导刊,2003,(7):14-16.

[5]中国跆拳道协会.跆拳道最新规则及解释[Z].2009.