中国转型时期城市贫困区位化现象探析

2010-08-08高云虹

高云虹

(兰州商学院经贸学院,甘肃兰州730020)

一、问题的提出

所谓“城市贫困区位化”现象,是指城市社区内的贫困人口在城市生态位置上处于较集中的状态和发展趋势。[1]与此有关的研究一直是学术界关注的热点问题。在19世纪末20世纪初的美国城市,即已出现明显的贫民集中区。城市地理学家厄内斯特·伯吉斯(Ernest Burgess,1925)同心圆理论(Concentric Zone Model)中的过渡地带(Zone of Transition),即是紧邻中心商务区的混合地带,以下层阶级的居民为主,集中了低级破旧的住宅区、贫民窟和少数民族聚居区(如犹太人区、西西里人区、唐人街等)。[2]霍伊特(Homer Hoyt,1939)通过对住宅租金的研究,指出低级住宅区不完全按照同心圆状分布,随着高收入阶层的外迁,低收入阶层也可能迁入弃置的原高级住宅区,并在地域上形成扇形模式(Sectoral Model)。[3]哈里斯和乌尔曼(Harris和Ulman,1945)的多核心模型(Multiple Nuclei Model)则指出,有些城市具有两个以上的中心,低收入和贫困阶层可能围绕中心商业区、批发商业区、重工业或轻工业区聚居。[4]

此后,学者们通过不断修正这三大经典模型,指出在美国的郊区化进程中,城市CBD外缘、中心区内部仍然是低收入和贫困阶层的聚居区。[5-6]如怀特(White,1987)在其所构建的21世纪城市模型中指出,贫困阶层聚居在CBD周边的停滞发展地带,部分与绅士化区域相连,少数民族聚居区呈现扇弧型插入中心区。[7]但是,一些针对发展中国家的研究,如麦吉(T.McGee,1967)对东南亚港口城市研究后提出的Desakota模型,[8]却表明城市贫困阶层的聚居区主要分布在城市边缘区或城乡结合地带。在佛得(Ford,1993、1996)关于印度尼西亚和拉丁美洲的城市空间结构研究中,那些擅自占地非法建设区(Squatter)往往分布在城市边缘地区。[9-10]

就我国而言,改革开放以来尤其是近年来,在一些大、中城市,随着城市社会分层现象的加剧,城市社会空间结构也因而出现较为明显的分异特征,其贫困人口显现出在特定地理空间的聚居趋势。[1][11-16]在“城中村”、“城市飞地”、“外来人口聚居区”、“少数民族聚居区”、“危房改造区”等相关问题的研究中,都不可避免地涉及到城市贫困人口的聚居问题。但是,我国经济社会双重转型背景下的城市贫困区位化现象,无论是其表现形式还是形成原因,都有着自身不同于别国的特点。本文将基于我国转型时期城市贫困人口的两大主体,即下岗失业职工和进城农民工,分析其在城市特定地域范围内的聚居趋势,并探寻促使这一现象形成的根源,以期为缓解或改变此状况提供理论依据。

二、我国转型时期城市贫困人口区位化现状

改革开放以前,由于受到单位福利分房以及收入分配上平均主义的影响,我国各大中城市居民的区位分化并不明显。但随着其社会主义市场经济体制的建立和完善,市场因素也正逐步成为影响城市社会空间重构的主要因子,城市贫困人口的区位化现象也因而迅速凸显出来,且具有一定的规律性特征:一方面,一些亏损或破产的国有企业职工区主要集中在老城区;另一方面,贫困人口更多是集中在城市外围社区基础建设严重不足的地区,如城乡交界处,并以城中村、棚户区等形式逐步形成较大的贫困人口聚居区,其中也包括大部分的农民工,他们作为我国大中城市流动人口的主体,“聚居”是其进城后长期的、主要的居住模式,且以籍贯相同的地缘和职业相近的业缘为特征。

《中国转型时期城镇贫困的测度与反贫困政策评估》课题组2005年8月的抽样调查数据显示,在所调查三城市的低收入户中,广州市约有91.2%的家庭居住在城区,其中44.6%居住在市中心;武汉市约有78.3%的家庭居住在城区,其中12.9%居住在市中心;兰州市居住在近郊的低收入家庭所占比重较高,约为53%,另有24%的人口居住在城区。这部分低收入群体主要由一些国有企业的下岗和失业职工构成,居住的也主要是原有单位当时的福利分房,从住宅式样来看,主要是普通楼房。广州、武汉和兰州三市居住在普通楼房的家庭所占比重分别为58.5%、67.7%和53.7%;居住在普通平房的家庭所占比重分别为17.0%、30.8%和29.0%;有少数家庭(广州市约4.1%、武汉市约1.5%、兰州市约9.2%)居住在条件更差的地方。

考察广州市和武汉市的流动人口可知,广州市约有57.1%的人口居住在郊区,其中45.4%居住在近郊,11.7%居住在远郊。武汉市的流动人口中,居住在城区的则占多数,约为65.6%,31.3%居住在近郊,住在远郊的为极少数。造成这种聚居格局的最主要原因在于房屋租费和交通费用的对比。此外,两市的流动人口均以租住私房(包括独租和合租)或住集体宿舍为其主要居住形式(见表1),生活设施简陋。

表1 广州市和武汉市流动人口不同居住类型所占比重(2004年)单位(%)

已有研究中也反映了我国转型时期的城市贫困区位化现象。比如北京市,20世纪末即已在木樨园周围的浙江村形成一个较大的棚户区,且已成为城市流动人口聚居区研究的经典。[14]比如南京市,有学者通过实地走访调查归纳出其城市贫困阶层居住空间的几种类型,即:退化的混合居住区,其中又包含城市户籍贫困人口与一般市民的混合居住地区,以及城市户籍贫困人口与农村户籍人口的集中居住区;城中村;棚户区,棚户区既包括在老城区主要由租住公房的贫困人口在房子前后搭建的棚屋,也包括在城市外围由居民自行搭建的平房。[16]比如上海市,随着城市大规模的住宅建设、规模化的旧房改造以及相应而来的居民搬迁,城市空间分异的趋向通过住房消费体现出来:海外、港台人士和城市最高收入者普遍分布在市区中心的新建豪华社区及城市边缘的别墅区内,中高收入者主要集中在城市交通干线附近的商品房社区;一般中等收入者多分布在早期以单位分配方式获得的公房社区;低收入阶层主要集中在城市的旧城区。[17]其他城市的情况也与之类同,一方面是一些集中在老城区的亏损或破产国有企业的职工区;另一方面是城乡结合地带以城中村、棚户区等形式出现且以流动人口为主体的较大的贫困人口聚居区。

同时,由于各种主、客观方面的原因,贫困人口聚居区居民的软、硬件居住条件都极差,表现为城市建筑的破败、空间拥挤、人口密集以及管理混乱。在我们的抽样调查中,仅就居住面积而言,广州市和兰州市分别有68.7%和71.4%的低收入家庭住房建筑面积在60平方米以下;武汉市的这一比例甚至高达92.5%,其中24.8%的家庭住房面积不足20平方米;面积在80~120平方米的家庭广州为4.8%、武汉为1.5%、兰州为9.1%;三城市贫困家庭的人均建筑面积均不足14平方米,低于其平均值。这种表现在物质设施、管理服务、社区文化、住房价格以及空间布局等方面的巨大差异,也使得这些居住在特定地域范围内的城市贫民们普遍存在着一种耻辱心理,他们感觉被社会所隔离,而且这种卑屈的心态以及区外居民对他们的歧视使其在包括生活、工作和日常活动等方面都被社会所隔离,贫困居民的日常生活空间非常狭小,主要以家和街道作为其活动的主体范围。而且,由于人们之间缺乏相互的信任感,这种状态也成为不利于社会团结稳定的隐患。

三、城市贫困人口区位化现象成因

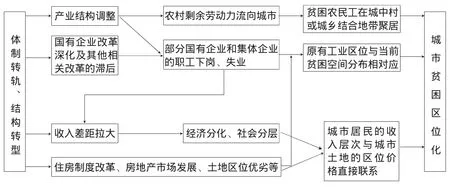

由于我国当前的城市贫困表现为体制转轨和结构转型所导致的新城市贫困,所以,下岗失业的贫困职工和流入城市的贫困农民工是转型时期新城市贫困的主体,也是我国城市贫困不同于其他国家的独特现象。无疑,我国经济社会双重转型背景下的下岗失业、产业结构调整、收入差距拉大、住房制度改革以及农村剩余劳动力的流动等方面因素,是城市贫困区位化现象产生的客观原因。(见图1)

图1 我国转型时期城市贫困区位化影响因素

(一)转型背景下的下岗失业与城市贫困区位化

转型的过程亦是原有低层次均衡被打破、新均衡逐渐形成的过程。此间,各种摩擦、矛盾和困境也不可避免随之而来。从微观角度来看,伴随我国国有企业改革的深化以及其他相关改革的滞后,一部分企业经营困难、管理落后,下岗、失业导致一部分职工生活困难。20世纪90年代中期左右,我国体制改革的重心开始由体制外转向体制内、由增量改革转为存量改革,国有经济布局调整、国有企业资产重组、建立现代企业制度的改革亦随之展开,“减员增效”使国有企业内部的大量富余人员被剥离出来。尤其是1998年以来,大批工人从国有和集体企业下岗和失业。这些人员中的很多人由于各方面原因可能无法实现再就业;即使那部分实现了再就业的人员,也大多就业于非正规部门,工作不稳定、工资水平较低。还有很多在非国有企业就业的城镇劳动力也是如此,工作很不稳定,一旦失业,甚至得不到国有企业下岗职工所得到的那些微薄的保护和补贴。另外,还有一部分国有企业提前退休的职工和所谓“买断工龄”的职工,如若他们积极寻找工作却无所获,无疑也是处于失业状态并且无法被社会保障所覆盖。

就下岗失业职工的区位聚居而言,开始表现出原有工业区位与现阶段贫困空间分布相对应的特点。改革开放以前,我国城市在空间上表现为以工作单位综合体为基本单元组合而成的细胞状结构,城市的空间分异主要是基于土地的利用性质而不是社会层化。[18]城市发展的重点是集中有限的资金发展工业,积极建设产业区。政府导向的城市发展,遵循合理布局生产力和土地利用的原则,集中于建设工厂体系和工作单位综合体。因此,与各大中城市的工业区建设相对应,我国单位分配住房带来的居住区分布与产业空间基本一致。但随着20世纪80年代以来城市住房商品化和社会化进程的逐步推进,我国这部分家庭低下的收入水平使其无法购置位于优势区位的住房,而只能够购得原有福利分配住房的产权或继续租住公房,原有居民的居住区位改变不大,进而表现出工业布局与贫困区位的空间对应。

(二)产业结构调整、农村剩余劳动力流动与城市贫困区位化

20世纪90年代以后,伴随着国内的经济发展以及经济的全球化趋势,我国的产业结构也随之不断进行着调整和优化。加之乡镇企业发展中的各种弊端在20世纪90年代中后期表现得越来越突出,其对农业剩余劳动力的吸纳能力也逐渐减弱。于是,在当时较为松动的户籍制度下,第一产业所释放出的劳动力便开始源源不断流向城市(尤其是大城市)。但受其自身技术水平等方面条件所限,这些劳动力中的大多数只能就业于城市传统的餐饮业、运输业或建筑业等部门,这些部门大多报酬低、不稳定,加之各种歧视政策和缺乏社会保障,从而使他们成为我国目前和今后城市贫困群体的主要部分。我国的城市贫困问题也因此而表现出不同于发达国家以及其他发展中国家的特有现象。

考察这部分流动人口的分布状况,各大中城市都表现出较为明显的向城市边缘地带聚居的特点。因为,就这一阶段我国大中城市的建设而言,除了旧城的再开发,不断向外围扩张成为城市发展的另一个方向。城市向郊区的扩展包围了许多城郊结合部的村庄并导致城中村的产生。城中村由于具有土地承租和农村土地集体所有的双重土地使用制度,其土地利用及房屋建设都十分混乱。[19]在一定时期之内,无论是当地村民还是外来流动人口,他们都可以从该区域廉价房屋的出租和租住中受益,进而使得大量农民工在城中村聚集,并使一些城中村成为事实上的农民工集聚区。另一方面,私人出租住房不仅给当地村民带来稳定可观的收入,而且当地政府部门也可以从对农民工的管理收费上获得利益,这进一步加剧了城中村内不合法建筑的建设和居住拥挤的现象。然而,由于缺乏有效的管理和规划控制,一些城中村的建筑景观混乱,基础设施缺乏,居住环境恶劣,成为现代城市景观中极不协调的独特社区。[20]从长期来看,也必将成为城市进一步发展的隐患。

当然,20世纪90年代以来我国的城市贫困问题是产业结构调整加之其他各方面改革综合发生作用的过程。伴随着产业结构的调整,传统落后的产业部门及缺乏比较优势的国有经济部门不断萎缩,其所提供的就业岗位也不断缩减,部分职工因此转岗或下岗、失业,他们中的大多数人处于贫困境地。与计划经济时期的单位福利分房制度相结合,原先优势企业职工居住区与产业空间相一致的现象,转变为工业区位与贫困空间的对应。

(三)转型过程中的收入差距拉大与城市贫困区位化

就城市居民而言,转型过程与其收入水平的变动进而生活状况的变化息息相关。而且,这种变化也对应着不同群体在社会分层中的地位。不可否认,在我国的社会主义市场化进程中,城市居民之间收入差距的扩大除了具有其社会大众认同并接受的合理原因之外,无疑也存在着由于各种非正常因素而带来的收入差距的过度扩大,并将可能带来社会的不稳定。比如:垄断部门与竞争部门之间收入差距的扩大、政府官员腐败与普通职工之间收入差距的扩大、城镇男女职工之间收入差距的扩大,以及暴富阶层与工薪阶层之间收入差距的扩大、弱势群体收入下降所引起的收入差距扩大,等等。同时,我国居民之间近些年来的收入差距变化和日渐严重的贫富两极分化也反映出,经济社会的转型成本并非平等地分摊给每个人,各类弱势群体因此受到的冲击可能更为直接和强烈。2006年,我国的基尼系数扩大到0.46,收入分配的不均等状况极为突出。而收入不平等的直接结果,则是原来以职业差别为主要分层特征的城市居民间出现了以收入差异为基础的社会经济地位的分化,低收入(甚至无收入)群体因而陷入各方面的困窘,城市贫困问题也因此不仅显化而且迅速加剧。

同时,住房制度的改革和房地产市场的发展必然使这种社会经济地位分化体现在居住的地域分异上。当然,城市贫困的区位化现象也必然与城市土地本身的区位优劣紧密相关。受交通是否便利、生态环境好坏与否、服务设施是否齐全等因素影响,城市的不同区位存在着显著差异。一般而言,城市居民对于居住区位的选择,不仅取决于一般的交通状况、购物状况、娱乐状况、环境污染状况等方面,还往往要考虑是否靠近“大医院”和“重点学校”等因素。在此前提下,转型时期城市居民收入差距的拉大、经济收入的分化为其居住区位的分化提供了经济基础。同时,城市住宅的商品化和市场化为其居民在现有收入状态下自由选择居住区位提供了可能。换言之,正是由于住宅市场的形成,才使得城市居民不同的收入层次与城市土地不同的区位价格有了直接的联系。但是,对于城市的贫困群体而言,却由于自身社会经济条件的限制而不能行使所谓自主择居的权利。因此,城市低收入群体和贫困家庭不得不选择继续居住在旧城区未经改造的旧住宅或城市边缘及近郊工业区周围的经济适用住宅中,城市贫困的区位化特征表现明显。

(四)全面推进的住房制度改革与城市贫困区位化

我国计划经济时期的城市住房实行的是福利性供给制。相应地,此时期各大中城市限于财力并没有对贫困户集中的旧城进行彻底改造,而是集中力量建设以单位制为特征的新区。自从1980年4月邓小平同志提出要把住宅建筑业发展成为国民经济的支柱产业并要求改革相应住房制度以来,一场以商品化、市场化为取向的城市(镇)住房制度改革便拉开了序幕。以此为发端,我国的城市住房制度改革已近30年,并经历了逐步推进住房商品化和社会化、培育和发展以住宅为主的房地产市场、逐步建立住房保障制度这样三个阶段。

前已述及,我国转型背景下的下岗失业职工由于其低收入或无收入,加之当时住房制度的商品化改革,所以无法购置位于优区位的住房,而只能购得原有福利住房的产权或继续租住公房。因而,下岗失业职工的区位聚居表现出原有工业区位与现阶段贫困空间相对应的特点。同时,虽然城市住宅的商品化和市场化为其居民在现有收入状态下自由选择居住区位提供了可能,但是城市贫困群体却由于自身社会经济条件的限制而不能行使所谓自主择居的权利,进而聚居在老城的衰退居住区和早期建设的工人新村内。总之,是我国城市近几十年的城市住房分配制度造成了以单位制为基础的社会各阶层混居的特点,随着城市住房体制改革的逐步完成以及住房的商品化和私有化的深入推进,我国城市的贫困空间已经呈现出相对集中的分布趋势,贫困人口首先向地价低廉的城郊结合带集中,并进一步在城市中心区的外围形成贫困聚居区。

1998年,国务院有关文件明确提出,城市最低收入家庭由政府或单位提供廉租住房;同时,《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》决定停止住房实物分配,逐步实行住房分配货币化,并建立了职工住房补贴和住房公积金制度,为推进住房商品化创造了条件。2007年,国务院《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》又进一步提出把解决城市低收入家庭住房困难作为政府公共服务的一项重要责任,对该群体的住房保障范围、保障标准进一步明确,住房保障制度建设进入建立、完善和有序发展的阶段。

虽然,我国新时期的住房制度改革将有助于解决城市贫困人口的住房问题。根据住房和城乡建设部提供的数据,通过实施城市低收入家庭住房保障制度,至今已累计帮助1790多万户城市低收入家庭改善了居住条件,住房公积金累计帮助4700万职工解决了购房资金问题。多数棚户区和旧住宅区得到改造整治,农民工的居住条件逐步改善。但是,一方面,现行的住房制度改革仍然主要关注的是本地居民以及有能力购房的这部分人的住房需求,而对于进城农民工的住房需求考虑甚少或基本忽略,城中村仍然是其主要的居住场所。另一方面,这种落脚于微观层面且能够切实改善低收入群体居住条件的改革措施,仍然无助于从总体上改善我国大中城市的贫困区位化趋势。

四、结语

改革开放以前的我国城市是以福利制度(包括福利分房)和平均分配为特征的,因而没有按照收入而进行的阶层划分,城市贫困人口也主要表现为需要救助的传统“三无”人员,所以不存在贫困人群在城市某个特定区域内的聚居。但改革开放以后,伴随着经济社会的双重转型,我国大中城市基于社会经济阶层的居住模式开始逐渐形成,城市贫困区位化现象开始凸显出来。作为我国转型时期新城市贫困的两大主体,下岗失业的贫困职工和流入城市的贫困农民工在各大中城市的聚居表现出相似的特性。就下岗失业职工的区位聚居而言,主要体现为原有工业布局与贫困区位化的空间对应,老城的衰退居住区和早期建设的工人新村成为贫困职工的主要聚居地;贫困农民工的区位聚居,在各大中城市基本都表现出较为明显的向地价低廉的城乡结合带集中的趋势。

综括地说,我国经济社会双重转型背景下的下岗失业、产业结构调整、收入差距拉大、住房制度改革以及农村剩余劳动力的流动等方面因素,是其城市贫困区位化现象产生的客观原因。我国各大中城市的下岗失业职工之所以表现出原有工业区与贫困空间分布相对应的聚居特点,是因为在改革开放以前,我国城市人口享受单位的福利分配住房,由此带来居住区分布与产业空间的基本一致。但是,经济社会的双重转轨不仅使得大量传统产业和国有企业的职工下岗失业,而且由此而来的收入分配差距扩大、城市住房的商品化和社会化推进,致使城市贫困居民只能够购得原有福利分配住房的产权或继续租住公房,原有居民的居住区位改变不大。同时,城市贫困群体低下的收入水平使其无法行使住房制度改革中居民自主选择居住区的权利,并继续滞留在旧城区未经改造的旧住宅或城市边缘及近郊工业区周围的经济适用住宅中。

20世纪90年代以来,伴随着我国产业结构的调整和优化,大量农村剩余劳动力源源不断流入城市,其中大部分表现出较为明显的向城市边缘地带聚居的特点。之所以如此,主要在于短时期之内,城中村的村民和外来流动人口都可以从廉价房屋的出租和租住中受益,当地政府部门也可以从对农民工的管理收费上获利。但从长远来看,必将阻碍各大中城市今后的进一步发展。同时,虽然我国新时期的住房制度改革将有助于解决城市贫困人口的住房问题,但这种落脚于微观层面的改革措施,仍然无助于从总体上改善其大中城市的贫困区位化趋势。

故此,可以考虑通过总结和借鉴国外清理和改造贫民窟的经验和教训,并最大限度地发挥政府的宏观调控职能,通过加强城市规划的实施力度、完善政府主导下的贫困聚居区土地开发机制、推行城市贫困和低收入阶层的住房保障政策,以及制定已有贫困聚居区的改造策略等途径来有效解决这一问题,并避免出现类似于发达国家的“贫民窟”现象。

[1]李潇,王道勇.中美两国城市贫困区位化比较研究[J].城市问题,2003,(5):14-18.

[2]Robert E.Park,Ernest W.Burgess.The City[M].Chicago:Chicago University Press,1925.

[3]Homer Hoyt.The Structure and Growth of Residential Neighborhoods in American Cities[M].Washington DC:Federal Housing Administration,1939.

[4]Harris C.D.,Ulman E.The Natures of Cities[J].Annals of the American Academy of Political Science,1945,(242):7~17.

[5]Yeates M.H.,Garner B.J.The North American City[M].New York:Harper&Row,1980.

[6]Jerome Donald Fellmann,Arthur Getis,Judith Getis.Human Geography-Landscapes of Human Activities[M].Dubugue,IA:Wm.C.Brown Communications,Inc.,1995.

[7]Michael J.White.American Neighborhoods and Residential Differentiation[M].New York:Russell Sage Foundation,1987.

[8]Terry McGee.The Southeast Asian City[M].New York:Praeger,1967.

[9]Larry R.Ford.A Model of Indonesian City Structure[J].Geography Review,1993,(4):374-396.

[10]Larry R.Ford.An New Improved Model of Latin American City Structure[J].Geography Review,1996,(3):437-440.

[11]陈涌.城市贫困区位化趋势及影响[J].城市问题,2000,(6):15-17.

[12]袁媛,许学强.转型时期我国城市贫困地理的实证研究——以广州市为例[J].地理科学,2008,(4):457-463.

[13]袁媛,许学强,薛德升.转型时期广州城市户籍人口新贫困的地域类型和分异机制[J].地理研究,2008,(3):672-682.

[14]顾朝林,C·克斯特洛德.北京社会极化与空间分异研究[J].地理学报,1997,(5):385-393.

[15]陈果,顾朝林,吴缚龙.南京城市贫困空间调查与分析[J].地理科学,2004,(5):542-549.

[16]刘玉亭.转型期我国城市贫困的社会空间[M].北京:科学出版社,2005.

[17]李志刚,等.当代我国大都市的社会空间分异——对上海三个社区的实证研究[J].城市规划,2004,28(6):60-67.

[18]Wu F L.Sociospatial differentiation in urban China:evidence from Shanghai’s real estate markets[J].Environmental and Planning,2002,(34):1591-1615.

[19]Zhang L,Simon X B,Tian J P.Self-help in housing and Chengzhongcun in China’s urbanization[J].International Journal of Urban and Regional Research,2003,(27):912-937.

[20]刘玉亭,等.转型期城市低收入邻里的类型、特征和产生机制:以南京市为例[J].地理研究,2006,(6):1074-1082.