建德市食用菌生产回顾及发展对策

2010-02-10潜仙凤

潜仙凤

(建德市农技推广中心蔬菜办公室,浙江建德,311600)

浙江杭州建德市早在1971年,就开始人工栽培食用菌,经过30多a曲折的发展,在摸索中不断前进。随着社会进步,科学技术发展,生产设施不断完善,机械化程度不断提高,特别是近3 a来,在政府部门的大力扶持和科技人员的努力下,食用菌新品种、新技术不断涌现,使食用菌产业出现了新的发展态势。从2007年开始到现在,建德食用菌专业合作社已发展到了5家,形成了几个有品种特色的生产区块,并涌现出以生产珍稀菇、反季节菇为主的食用菌生产基地,其中最大的生产基地占地面积达3.7 hm2,一般生产规模的基地也有数10家;栽培品种多样化,从平菇、香菇、蘑菇、金针菇和木耳等大众菇扩大到杏鲍菇、小白菇、鸡腿菇、姬菇、秀珍菇、茶树菇等珍稀菇。当前建德食用菌的发展已进入了一个新的发展阶段,但与其他相邻的先进地区相比,无论是种植规模、科研投入、年产量、生产水平,还是市场开发力度,均显得不足,还只能算是重振中的起步阶段。

1 建德食用菌栽培历史回顾

回顾建德食用菌发展历史,早先栽培的食用菌品种比较单一,以蘑菇、平菇和香菇为主。1986年以后,县农业局先后引进猴头菇、金针菇、黑木耳等食用菌菌种进行试种,均获成功。到20世纪90年代初期,栽培各种食用菌已成为建德市农业结构调整的重要内容和增加农民收入的重要途径之一。在发展过程中主要经历了四个阶段。

①创汇农业阶段 蘑菇栽培从1971年开始试种,是建德市食用菌生产开发最早,规模最大的品种之一。试种成功后,次年即开始大面积推广,随着1980年8月县供销社“食用菌研究所”的建立,生产规模逐年扩大,到1981年,鲜蘑菇产量已达1 128 t。产地主要集中在320国道沿线的安仁、芝峰、乾潭、杨村桥、下涯、洋溪一带。所产蘑菇除少量供应国内市场外,大部分由供销社收购,加工成冷冻蘑菇和盐水蘑菇罐头供应出口,行销欧美30多个国家和地区,经济效益比较显著。20世纪80年代末期开始,由于国际市场变化,蘑菇罐头销路不畅,价格下跌,蘑菇产量逐年下降,绝大部分蘑菇房和菌种场撤销或转产,直到20世纪90年代后期,才有少数蘑菇房恢复生产,主要生产鲜蘑菇供应当地蔬菜市场。

②大田栽培阶段 1984年冬,建德县食用菌技术服务站开始引进大田栽培平菇技术,先在下涯镇唐村的唐在华农户的大田中应用土栽技术试种成功后,再组织城郊附近的菇农进行技术培训,逐步扩大种植面积,很快形成规模生产。经2 a试验示范推广,到1985年种植面积已达到13 200 m2,总产值10.41万元。该成果曾获得1986年建德市科技进步三等奖。

③燎原计划阶段 香菇实现从段木到袋栽的跨越。1989年,建德县科协会同教委,在罗村水库落实国家燎原计划项目“人工段木栽培香菇”,全年共收鲜菇1 800 kg。1990年,继续配合教委,组织农业、林业、供销、农行、人大等部门有关人员,赴磐安、富阳、庆元等地学习考察,对建德县发展食用菌栽培技术进行论证,抓好罗村水库林场食用菌“燎原计划”项目试点,在栽培上改段木栽培为袋栽,主要生产地分布在三都的凤凰、罗村水库和林场。1990年建德县有蘑菇4万m2,香菇10万袋,产值481万元。

④扶贫计划阶段 进入21世纪后,建德市食用菌栽培品种开始由大众菇扩大到了珍稀菇类。2003年杭州市科技局、杭州市农科院等有关部门对洋尾乡洋程村实施扶贫,鼓励农户种植珍稀食用菌,同时出台了有关发展珍稀食用菌的扶持政策,免费到杭州市农科院培训食用菌栽培技术,赠送机器设备等,调动了部分农民种菇的积极性。洋尾乡洋程村农户朱跃平2003年试种小白菇、姬菇和秀珍菇2万袋,当年净收入达2万多元,取得了较好的经济效益,开创了建德市栽培珍稀食用菌的先例。

2 建德市食用菌产业的生产现状

2.1 生产规模

近年来,建德市食用菌生产有了长足发展,大量引进新品种进行试种推广,目前成规模种植(年产量10 t以上)的品种有平菇、香菇、双孢菇、金针菇、秀珍菇、姬菇、小白菇、金福菇等近10个品种,其中平菇、双孢菇年产量达100 t以上。

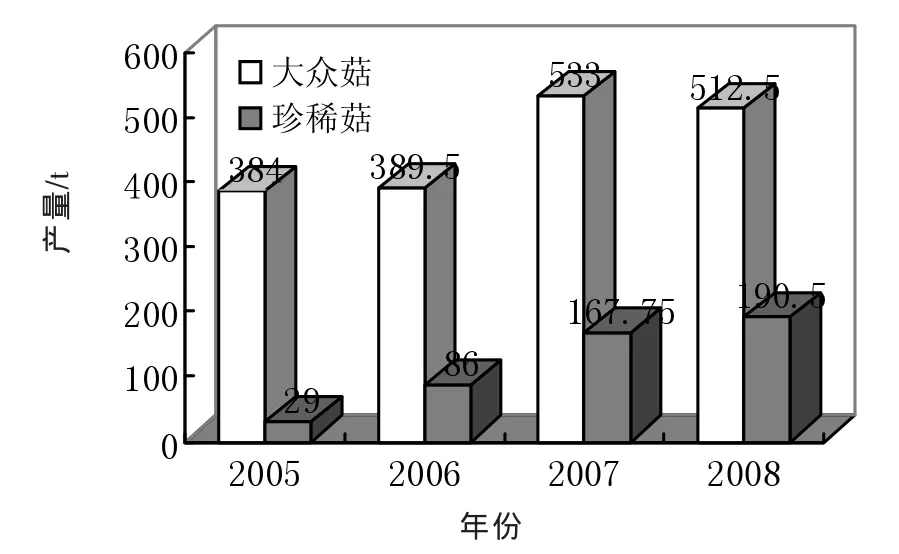

2007年,建德市食用菌产业发展迅速,年栽培量达128.3万袋,双孢菇1.33万m2,其中平菇、香菇、黑木耳、金针菇等大众菇为87.3万袋,段木黑木耳栽培量几乎为零,袋栽黑木耳占主导地位,占大众菇比例的49.3%,居第一位,平菇排到了第二位;而秀珍菇、姬菇、小白菇、杏鲍菇、金福菇、鸡腿菇、茶树菇等珍稀食用菌栽培量为41万袋,其所占比例从2005年的16.5%迅速上升到32%(图1)。年(鲜)产量达700.75 t,较2005年的413 t增长69.7%,其中大众菇产量为533 t,珍稀菇产量167.75 t,分别占总产量的76.1%和23.9%;总产值557.7万元 (包括药用菌灵芝133万元),较2005年的114.45万元增加443.25万元,其中大众菇产值305.9万元,珍稀菇133.8万元,分别占总产值的69.6%和30.4%。2008年总栽培量为116.3万袋,双孢菇0.89万m2,其中大众菇为70.8万袋,袋栽黑木耳比2007年下降44.7%,其他大众菇类与2007年基本持平,平菇占主导地位,占大众菇比例的52.3%;珍稀食用菌栽培量为45.5万袋,占总栽培量的39.1%。大众菇年 (鲜)产量达512.5 t,珍稀菇产量190.5 t,分别占总产量的72.9%和27.1%;大众菇产值257.3万元,珍稀菇产值156.6万元,分别占总产值的62.2%和 37.8%(图 2,3)。

图1 2005-2008年大众菇和珍稀菇栽培量

图2 2005-2008年大众菇和珍稀菇产量

图3 2005-2008年大众菇和珍稀菇产值

2.2 产业发展特点

①品种发展日趋多样化 在品种发展上,从30 a前单一的蘑菇,发展到平菇、香菇、金针菇、黑木耳、秀珍菇、姬菇、小白菇、杏鲍菇、金福菇、鸡腿菇、茶树菇等10多个品种。大众菇类中以平菇栽培量最大,2008年370 t,占食用菌总产量的52.6%;而珍稀食用菌从最早2003年的2万袋发展到现在的45.5万袋,无论从栽培量还是产量、产值上来说都是呈逐年上升趋势,呈现出良好的发展势头。

②合作社+基地+农户的生产模式 以食用菌专业合作社为主,带动周边农户共同发展。从2007年开始到现在,建德市已先后成立了5家食用菌专业合作社,合作社除自已生产外还把发好的菌包分发给农户管理,目前已带动建德市90多户农户从事食用菌生产。规模化食用菌生产示范基地已有5个:大洋柳村珍稀菇和双孢菇生产基地、大同徐韩村黑木耳生产基地、大同上马小溪源村的杏鲍菇生产基地、乾潭姚村的香菇生产基地、以及莲花灵芝生产基地,形成了以食用菌和药用菌为主的多品种发展格局。

③栽培料技术的更新 栽培料除传统的棉籽壳、木屑、玉米芯、麸皮外,近年来采用了本地资源丰富、取材容易、成本低廉的桑枝条作为食用菌的栽培料,化害为利,变废为宝。通过杭州市农科院的技术人员对桑枝粉碎机械的不断改进研究,成功的使桑枝得到了粉碎利用,并开展利用桑枝屑栽培秀珍菇、姬菇、小白菇、杏鲍菇、黑木耳等系列试验研究,拓展了桑枝在食用菌的应用领域,降低生产成本,缓解了资源与发展的矛盾,实现了蚕桑业和食用菌的高效链接,使循环型生态农业在食用菌生产上得到较好的体现,具有十分重大的意义。

④生产设施日臻完善 随着建德市大规模的食用菌生产基地的建立,食用菌专用设备的购置增加,搅拌机、装袋机、粉粹机及其灭菌接种装置日趋完善,提高了建德市食用菌生产的机械化程度和生产效益。建德市永兴食用菌专业合作社还建造100 m3冷库一个,栽培大棚100余栋,实现了食用菌反季节栽培,使食用菌周年生产在建德得以实现。

3 建德食用菌生产存在的主要问题

近年来建德食用菌生产虽然呈现出了良好的发展势头,已进入一个新阶段,具备了一定规模和技术,但总体上抗自然灾害及市场风险能力弱,虽是个朝阳产业,但并不是阳光灿烂,一帆风顺的,年年都会遇到新情况、碰到新问题,因此不能盲目的乐观。主要还存在以下问题。

3.1 缺少龙头企业,品牌建设滞后

产业的发展离不开龙头企业的带动,而目前建德市既没有形成较大生产规模的生产龙头企业,也没有一定规模的加工龙头企业,因此,食用菌作为一个产业的发展还很难持续。在深加工领域的科研和开发工作都还比较薄弱。在流通领域内,无稳定的销售渠道,缺乏有序经营管理和有效信息媒体服务,使产、供、销的经营活动不能很好地衔接。没有形成自已的品牌,难以形成品牌优势来推动产业发展。产品主要以本地销售为主,外地市场占有量不足。

3.2 抵御自然灾害风险能力差

近几年气候异常,自然灾害频发。2007年的一场雪灾,使食用菌大棚遭受不同程度的压塌损毁,给生产者造成很大的经济损失。2008年的5·28洪灾使建德市规模最大的大洋柳村食用菌生产基地遭受水淹,损失达几十万元,给建德市刚有起色的食用菌生产带来了沉重的打击。2009年2月又遇连续的阴雨天气,造成建德市露天栽培的黑木耳出现严重的烂棒现象,给黑木耳生产带来严重的挫伤。

3.3 技术力量不足,人才队伍匮乏

食用菌作为一个新兴产业,其生产方式、栽培技术、加工工艺都要求有较强的技术支撑,目前建德市专业人才匮乏,技术力量严重不足,一直以来只有一名技术人员在兼管面上的技术指导,而且乡镇责任农技员一般不懂得食用菌生产技术,不管是从事推广的还是从事食用菌生产的,食用菌专业毕业生几乎为零,技术指导远远不能满足生产需求。一方面,没有建立专业人才引进和培养机制。还没有成立从事食用菌生产研究、推广的专门机构,2007年前建德市食用菌生产由农技推广中心粮油站兼管,2007年以后转到农技推广中心蔬菜办兼管,由于分管食用菌的科技人员变动频繁,一定程度上也影响了建德食用菌产业的总体规划和发展;另一方面,缺乏科技带头人,菇农们生产凭经验,缺乏科学性,一旦遇到突发性灾害变故,往往无所适从。销售凭运气,没有良好的质量安全意识、品牌意识和市场营销意识,看不到现代消费时尚化的趋势,抑制食用菌产业做大做强。

3.4 组织化程度不高

行业管理体制还不够完善,建德市还没有建立食用菌行业协会组织,缺乏统一协调和一套可行的政策法规和宏观调控手段。专业合作组织自我管理、自我发展能力弱。

3.5 组织宣传力度不够,资金扶持力度太小

组织宣传力度不够,多数领导和群众对靠食用菌产业增收致富缺乏足够认识和信心,没有引起足够重视。多年来食用菌产业的发展,完全依靠农户自行投入,政府对产业扶持投入明显不足,力度亦不大。大户发展困难,生产经营流动资金严重不足。

4 建议与对策

建德食用菌的发展一靠政策,二靠科技,三靠投入,可谓三者缺一不可,政策和投入是保证,科技是生产的推动力。

4.1 加强对产业重视,强化政府的扶持引导作用

在食用菌产业的起步阶段和发展初期,党和政府的引导、扶持、推进非常重要。政府应重视食用菌产业的发展,与相关部门研究制定市食用菌产业发展的激励政策和长效发展机制,扶持促进产业的发展。作为单个农民来说,对一个新兴产业一般缺乏对市场、技术等方面的了解,单靠自己的力量很难发展壮大。

①搞好规划,以利形成特色产业区块 结合浙江省农业厅的发展目标,制定一个切实可行的实施规划,并落实相应的政策配套措施,通过发展建德的优势,在原有菇类品种区块特色的基础上,做大、做强本地特色食用菌产业,以形成产业区块。

②明确稳定的管理部门,成立产业协会 完善管理部门职能,对该产业实施直接领导、组织、协调、监督、指导,推进食用菌工作的进展。

③要依靠典型引路、示范带动,搞好宣传推广工作 典型引路、示范带动是新产业、新技术推而广之的最有效方法,要在认识、发现、培养和总结食用菌典型的基础上,利用新闻媒体和各种现场会等形式搞好示范宣传,让事实说话,让群众信服,从而引导农村经济组织和广大农户从事食用菌生产。

4.2 加大科技投入,增强食用菌产业发展潜力

食用菌是一个技术含量高、实践性强的产业,在生产加工等各项技术上要求都比较严。目前,建德市农民大部分技术水平较低,因此,在该产业的发展上,必须加大科技投入,做好科技兴农。近年来的科技特派员制度,为建德食用菌产业的发展起到了举足轻重的作用。一方面要加强与科研院所、大专院校的联系,通过请进来、走出去、农业招商合作等形式,引进食用菌专业技术人才。另一方面要加快培养建德市现有食用菌生产技术力量,形成以农业部门为主,乡镇为纽带,村、合作社为点的食用菌科技服务网络,为生产者提供快速、便捷的技术服务,切实解决农民生产中遇到的各种技术难题,提高菇农的科技素质,为食用菌产业的发展提供有力的科技支撑。

4.3 壮大龙头企业,依靠龙头带动

要制定优惠扶持政策,对从事食用菌生产加工和菌种场建设的龙头企业,在厂房建设、税收、贴息贷款等方面应优先给予优惠政策,加大扶持力度,真正在食用菌发展中发挥龙头的带动作用。市政府应重点对菌种生产的龙头企业和加工企业,给予贴息等扶持。加大招商引资、培养龙头企业或拓宽外销渠道,实施“公司基地带农户”的经济发展模式。同时必须在组织规模经营上有所突破,没有规模,难以形成一个产业。

[1]建德市科学技术志编纂委员会.建德市科学技术志[M].北京:中华书局出版社,2001.

[2]潘迎捷,谭琦,陈明杰,等.我国食用菌产业发展的回顾与展望[J].食用菌学报,2001(2):1-9.

[3]郑军辉,王云琴.杭州市食用菌生产回顾及发展对策探讨[J].杭州农业科技,2004(11):15-21.