老年患者硬膜下血肿的多层螺旋CT表现及研究

2010-01-30曹晓红陈海军

曹晓红 陈海军

老年人脑血管疾病多,临床上常把硬膜下血肿,特别是亚急性和慢性硬膜下血肿诊断为脑血管意外,以致延误治疗。而CT在准确诊断老年人硬膜下血肿方面可以发挥巨大的作用。

1 资料与方法

收集2006年至2009年我院CT诊断并经手术证实的老年人硬膜下血肿32例,以及作为对照组的非老年人硬膜下血肿33例。老年组男性29例、女性3例,年龄60~87岁,平均年龄67.9岁。对照组男性29例、女性4例,年龄31~58岁,平均年龄43.3岁。使用的设备为东芝Aquilion64排CT机及vitrea2后处理软件。扫描层面与听眦线平行,范围自颅底扫至颅顶,5例病人做了增强扫描。由经验丰富的两名医生采用MPR等后处理独立观察,分析病变的类型、分布、形态、密度等,并观察两组CT表现的异同点,以指导临床实践。

2 结果

2.1 临床症状及体征

症状轻重不一。急性硬膜下血肿病人可有意识不清,瞳孔散大;亚急性和慢性硬膜下血肿一般主诉有头痛、头晕、恶心、呕吐、肢体活动不灵等;肢体瘫痪的体征与相应的脑组织受压有关。对于临床症状与体征,老年组与对照组差别不大。在老年组中,11例亚急性硬膜下血肿中有2例没有明显外伤史,19例慢性硬膜下血肿中有8例没有外伤史,此项与对照组有明显差别。

2.2 CT表现

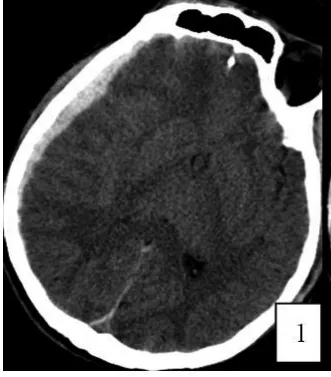

急性硬膜下血肿CT表现:在老年组为颅骨内板与脑表面之间的薄层新月形高密度影(见图1),且2例都合并有蛛网膜下腔出血以及脑挫裂伤、脑水肿。而对照组6例中,5例为高密度,1例为混合密度,以高密度为主,CT值为56 HU至80 HU(见表2)。

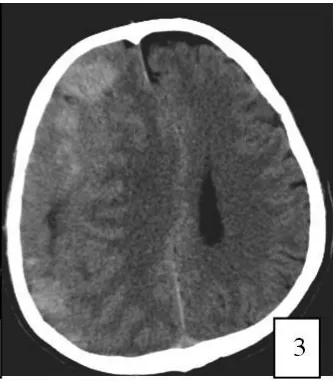

亚急性硬膜下血肿CT表现:在老年组以新月形为主,还可见半月形、双凸形(见表1);密度以稍高密度和等密度为主,也有低密度和混合密度(见图3),CT值为34 HU至54 HU。混合密度分为二类:一类是在等密度基础上有点状高密度;另一类为上半部为稍低密度,下半部为高密度,中间可见水平线。

慢性硬膜下血肿形态为多形性。有双凸透镜型、新月形、半月形、混合型(混合型为下面的层面与上面的层面形状不同),但以新月形为主(见表1)。密度为等密度、低密度(见图2)或混合密度(见表2)。我们见到等密度占慢性硬膜下血肿的28%。平扫有时很难与其他占位性病变区别。本组有5例做了增强扫描,血肿无明显强化,但血肿边缘清楚诊断明确。本组的出血量为7 ml至120.5 ml,血肿量超过20 ml均可见到占位效应,血肿量不足20 ml只见到局部脑组织受压。占位效应:病灶侧前角向内下方移位,邻近的侧裂以及表面脑沟消失,邻近的灰白质界限内移,病灶侧脑室变窄、消失,中线结构向对侧移位。术后复查,占位效应完全消失一般需要6个月左右时间。

3 讨论

硬膜下血肿指积聚于硬脑膜与蛛网膜之间,在外伤性颅内血肿占50%至60%,居首位,是最常见的死亡原因之一。急性、亚急性硬膜下血肿多来源于脑挫伤处的破裂血管,部分可来源于桥静脉断裂,以上矢状窦旁的大脑上静脉较多见。急性硬膜下血肿诊断比较容易,病灶较多合并有脑挫裂伤,蛛网膜下腔出血,预后不良。老年组2例急性硬膜下血肿中死亡1例。亚急性硬膜下血肿多有明确的外伤史,形状以新月形为主,也有少数半月形和凸透镜形,密度是各种各样的。单凭血肿形态和密度难于跟慢性硬膜下血肿相区别。还要根据病史级体征综合认识。慢性硬膜下血肿出血来源以及机制尚未完全明了。可能因轻微的脑损伤后出血缓慢,量少或血肿内外包膜形成后其中血液分解,渗出压增高,脑脊液和外周脑组织中的水分不断渗入到血肿壁,或小血管不断破裂出血,致使血肿体积逐渐增大。如果不及时进行CT扫描,常可误诊,患者得不到及时有效治疗,后果严重。老年组无外伤史患者多于非老年组,其原因可能是老年人记忆力和反应能力差,轻微的脑外伤容易忽视;再则老年人血管动脉硬化者较多,加之长期使用药物。

在亚急性和慢性硬膜下血肿中可以见到等密度血肿有时与其他占位性病变不易区别。本组5例做了增强扫描,可见到边缘强化,或脑皮质强化,诊断明确。还可以通过其占位效应来诊断。占位效应的轻重与血肿量有关,血肿量大的占位效应明显,反之不明显。应指出,老年人脑萎缩患者,因蛛网膜下腔扩大,占位效应可以不明显。双侧血肿可以相互作用部分抵消,移位向着血肿少的一侧。

硬膜下血肿手术后效果良好,一般手术后半年左右脑组织可以完全回复正常。还应指出,老年人受外伤后应进行CT跟踪。病历:男性患者,65岁,头部外伤后15 h做CT扫描,未见任何异常;4个月后因上下肢活动失灵而做头部CT扫描,可见额顶部双凸透镜形低密度且容量为82 ml,诊断为慢性硬膜下血肿,并经手术证实。

由此可见CT在诊断老年人硬膜下血肿的过程中发挥着巨大的作用,老年人慢性硬膜下血肿高于非老年组,无外伤史高于非老年组,其他无明显差别。

图1 急性硬膜下血肿(呈高密度)

图2 慢性硬膜下血肿(呈低密度)

图3 亚急性硬膜下血肿(呈混合密度)

表1 硬膜下血肿形态

表2 硬膜下血肿密度

[1]李刚.等密度硬膜下血肿CT诊断及分析[J].中国实用医药,2010,5(7):165-166.

[2]毛峰.慢性硬膜下血肿的诊断分析[J].现代医药卫生,2010,26(8):1213-1214.

[3]朱朝辉,衷 晨,王孔林.老年人等密度硬膜下血肿的CT诊断[J].新疆医学,2009,(39):63-64.

[4]刘伟萍.老年人慢性硬膜下血肿的CT诊断[J].江西医药,2009,44(4):358-359.

[5]刘杰.无明确外伤史老年人硬膜下血肿CT征像分析[J].医药论坛杂志,2008,29(11):84-85.