徐州汉画像石中的饮食器具※

2010-01-26赵绍印宋国盛

赵绍印 宋国盛 姜 川

(徐州工程学院艺术学院,江苏 徐州 221008)

民以食为天。古代人对饮食的重视大多记载在竹简或书本中,而汉代人却用独特的方式把饮食文化记载在石像之上。他们利用墓葬这种方式,以石头为载体,用二维或三维图像的表达方式记录着当时的生活场景。在出土的所有汉画像石中,宴饮庖厨图的数量仅少于车马出行图。宴饮会客、投壶六博、庖厨备宴,甑碗勺盆,觥筹交错,剖鱼、宰羊、杀猪、打狗,一个个盛放食物的器具造型优美而实用,一个个食物制作场面繁忙有序。面对如此生动忙碌的图像构成的画面,我们仿佛穿越了时空隧道,脑海中联想出那个时代的生活情景。

1 庖厨图中的饮食器具

与饮食有关的器具,大都在汉画像石的庖厨和宴饮会客场景中出现。

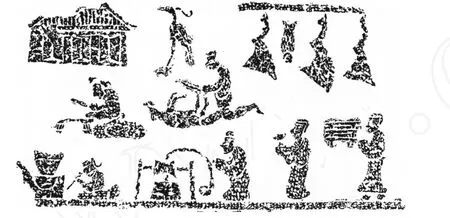

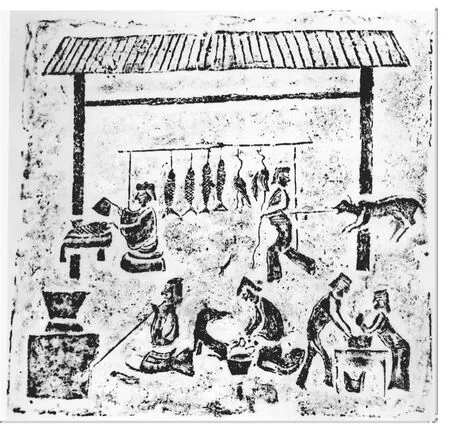

图1 庖厨图[1]

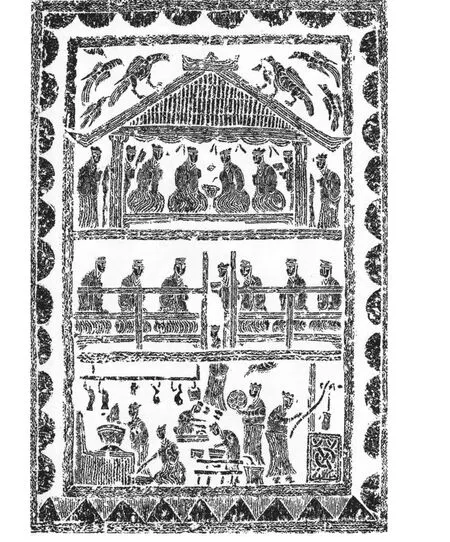

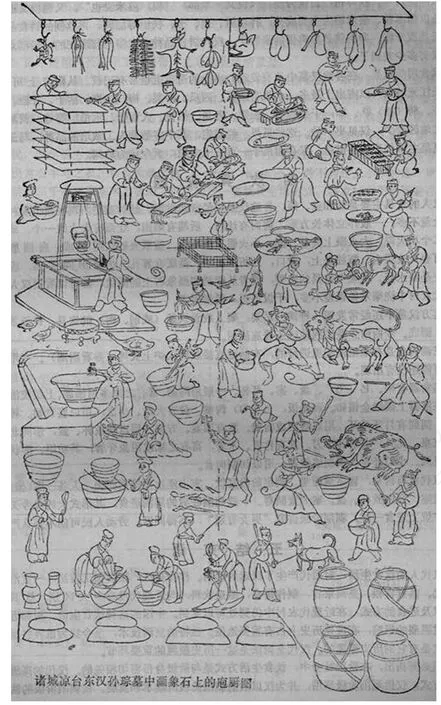

图2 百戏、庖厨、建筑图(局部,庖厨图)[1]

图1的《庖厨图》,据专家考证,年代为东汉,出土于徐州市铜山县汉王乡东沿村,现藏于徐州市汉画像石艺术馆。此图上格场景为肉食加工,从左至右依次是悬挂的动物腿肉、鱼肉,下面捆绑的是待杀的羔羊,还有惊慌奔跑的狗和惊吓欲飞的公鸡,中下是一人跪在俎案前剔骨切肉,手中拿着一把长刀,把俎案上的肉切成丁状,以备他后面的人炙烤。从俎案侧面看,案板平直,双腿上内收、中部外弯曲、下部内收,案腿足为兽蹄状。一条案腿没有直上直下,而是一波三折,充满十足的审美意味。他后面的一人,正在烤炉上炙烤肉串,一手持肉串数枚,一手轻摇着便扇,神情专注。用于炙烤肉串的烤炉上部曲凹,这样便于放置肉串和炉内炭火热量的均匀,炉中下部束腰,无炉腿,为圈足。

下面一格的场景是炊火汲水图。上部摆放整齐的两行是酒具,一行从左边依次是温酒炉、酒壶,右上的一行是喝酒的耳杯;两行交接的地方摆放的是一个放有斗勺的酒樽。这些器具中最引人注意的是温酒炉和酒樽,它们的腿足虽短小,但仍然不简单,都是模仿兽足的形态。温酒炉为两层,下厚上薄,上层放置酒具,下层放炭火。两个酒壶结构相似,都是两头小、中间大,即小口径,大鼓腹,小圈足,腹上有两耳;但是两者大小不同,左边的略微大。酒具左下炊火者跪坐在灶门前,正观看灶膛燃烧着的柴火;灶台上有一甑,甑是蒸熟加热食物的器具,类似于现在使用的带有箅子的蒸锅;下面是盛有水或粥的釜,釜通过灶眼,嵌镶在灶台中间,下半部接受柴火加热,上半部通过镂空的箅子,把蒸汽传递给上面盛放主食的甑。锅灶后部上方有一向后折弯的烟囱,伸向了图外。烧火者身后摆放两只装水的大盆,最右边是一人站在带有滑轮似的井旁,正在使用提壶打水。

图2是名为《百戏、庖厨、建筑图》的局部庖厨图,其年代和出土地点同图 1,现也藏于徐州市汉画像石艺术馆。图 2与图 1相同的是都悬挂有鱼、肉;一人在俎案切割肉块,也有一只捆绑待杀的羔羊,一人栝火烧釜,正在蒸煮东西,一人站在井旁汲水。图 2与图 1不同的地方有二:一是图中饮食器具在数量和内容上略有不同,二是加工食物和工具不同。此图中食物盛放的器具较少,加工食物的场面较多,有酒壶、酒樽,但是没有耳杯;食物制作的情景是一人在晒杵臼内捣碎的粮食粉粒,而非在烧烤肉串。[2]较上图多两人和一杵臼,左右各一人,交替捣臼,使臼内的东西更碎。

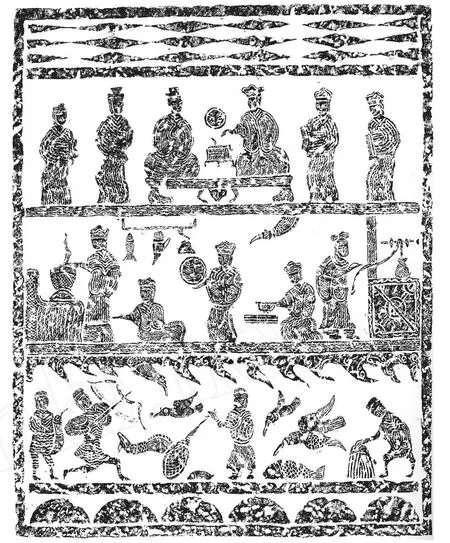

图3 乐舞、庖厨图 (局部,庖厨图)[1]

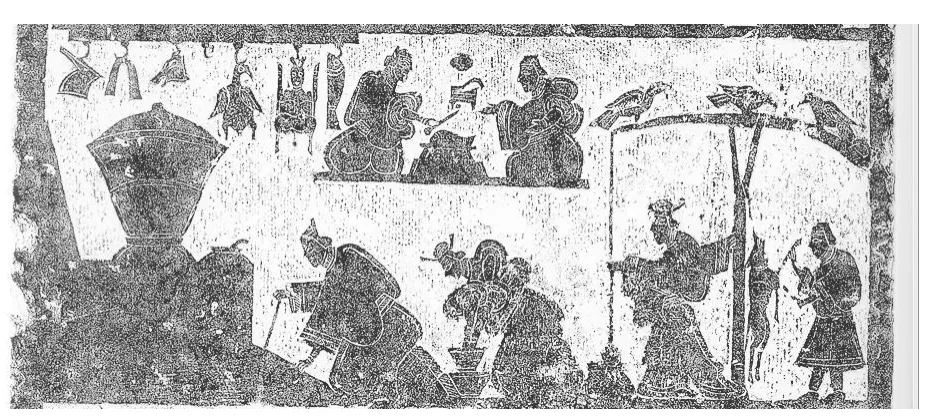

图4 庖厨、乐舞图 (局部,庖厨图)[1]

图3、图 4的年代和出土地点也同图 1,现藏于徐州市汉画像石艺术馆。图 3与图1、2相比,饮食器具除灶台和釜甑外,其他器具几乎没有出现,食物加工的情景似乎又有了不少的变化。一人烧火,手中拿着拨火工具——栝养,即现在的烧火棍。他身后一人似乎正在和面[3],其后有一人左手拿刀正在剥鹿。图 4上部也悬挂有牛腿、猪肉和鲜鱼,图中部一人正拿刀切割肉脍,另一人正屠宰一只四蹄朝天的山羊。下部左边也有一人跪坐在灶旁用栝烧火,身后一人用带有滑轮的辘轳打水。最右边两人手中各抱有器具,一人拿耳杯,一人端酒樽,似乎在等待汲水清洗。

图5 庖厨、宴饮图 睢宁县张圩征集[4]

图6 渔猎·庖厨·对饮图[1]

图7 东王公·庖厨·车骑图(局部,庖厨图)[1]

图8 庖厨图

图9 庖厨图[2]

图5~9主要是东汉时期徐州辖区所出土的汉画像中的庖厨图,其中出现了有关饮食的器具。通过本地综合与其他地区庖厨图的比较,发现庖厨图中有关器具设计均是挂肉悬鱼用钩架、灶台、甑釜、俎案、耳刀、水井、辘轳等;大部分有烤炉、酒尊、斗勺、酒壶、耳杯。

由此可见,庖厨图中器具种类的设计具有程式化特征,在造型上具有地域性特点。程式化特征体现在庖厨中的器具必有悬挂鱼肉的钩架、做饭的灶台甑釜、汲水的井台辘轳和加工食物的俎案耳刀等四大套件,这些器具基本满足了食物的存放、清洗、切割和蒸煮等功能的需要,是生冷原料制作成熟食的过程中必不可少的器具。图中器具的数量和种类是根据现实生活需要和画像石构图需要加以提炼,并具有选择性地使用,这个选择的原则应该是对富足饮食生活的追求和向往。东汉的社会风气盛行孝悌,饮食内容的丰富与否也是体现晚辈是否孝顺的一种社会性准则,厚葬之厚不仅仅是随葬物品的多寡,还要包括画像石中饮食场景内饮食器具的多寡。因此,这些饮食器具的运用和绘制就具有了一定宗教的仪式性内涵和寓意,充满一种对来世生活幸福的幻想色彩,而这种宗教性幻想通过画像石中庖厨图内的饮食器具来实现,在图中,这些饮食器具就成为一种宗教性信息载体。[5]在画像石中,饮食器具除前四大套件的程式化运用外,也具有一定的灵活性。部分的饮食器具可以根据构图和墓主人要求再做增减。通过这一点,我们可以看出墓主人的一些饮食喜好和生前的生活内容。可以说,在庖厨画像石中所绘制的器具种类和食物充分体现出墓主人身前的饮食生活内容和喜好,同时又由于画像石本身蕴含的象征性和宗教仪式色彩,也展示出生者对死者的纪念与追忆。

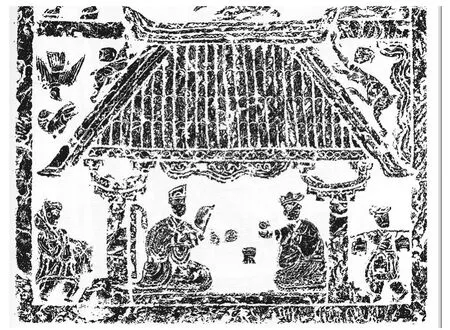

图10 人物宴饮图[1]

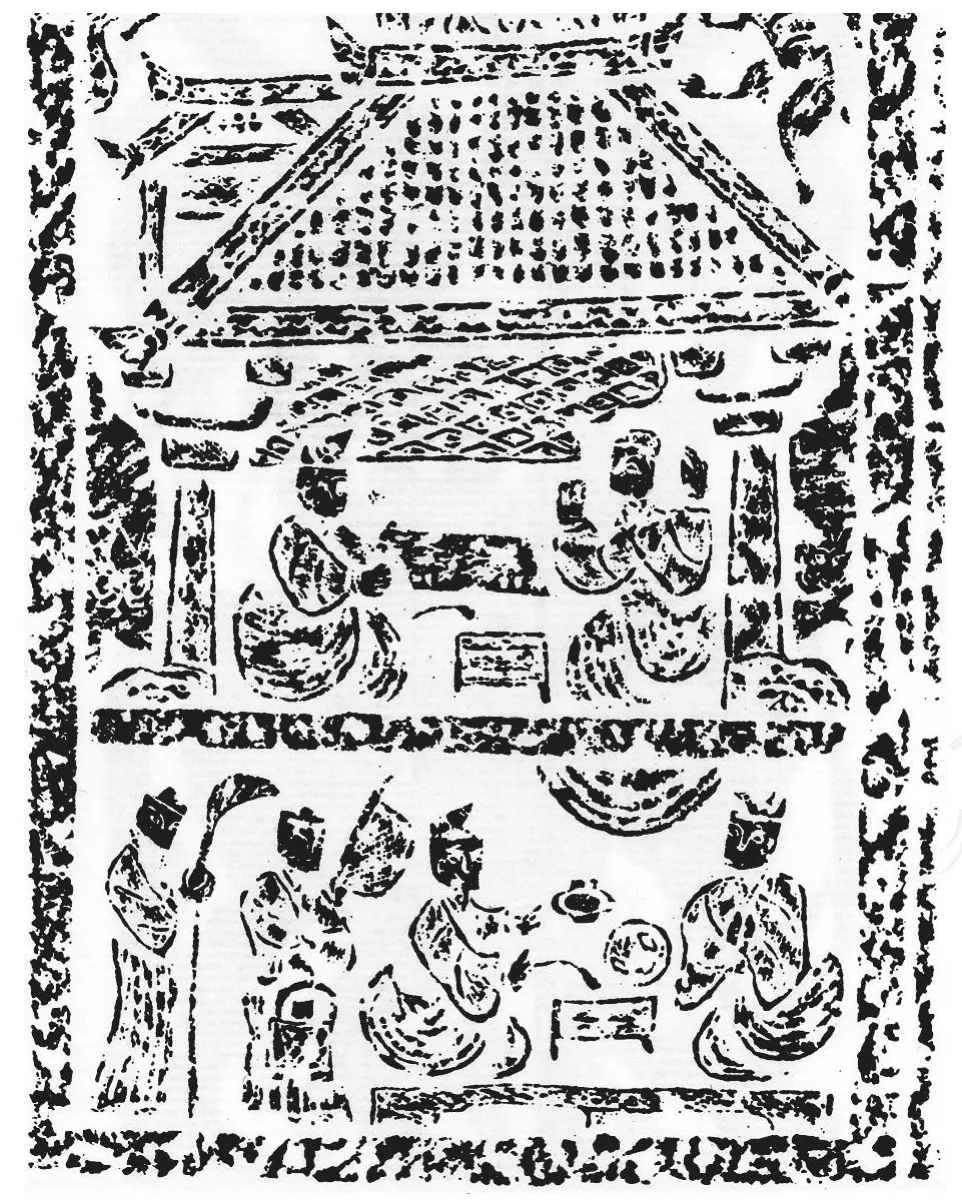

图11 宴客图[4]

2 宴饮图中的饮食器具

图10属于宴饮图,年代为东汉,出土于睢宁县九女墩汉画像石墓。该图分为左中右三部分,左右部分是中间宴饮的侍从,他们手中或端碗,或托盘,或提酒,在房外等候添加传唤。房内是一男一女对饮,男者正端盛有菜肴一盘,女者欲品尝,案几上摆放其他盛着食物的餐具,二人中间放着一酒尊。酒樽造型为小口,圆鼓腹,四足,内放一斗勺。

图11出土于徐州市墓山汉画像石二号墓,年代属于东汉。房内两人对饮,一人手持便扇;案几上有两耳杯,一盘一豆,右边是肩挑两个酒尊的侍从,似乎正从厨房换热酒归来。

图12出土于徐州市贾汪区白集汉墓,也属于东汉时期。图分两格,都是两人在对饮。上部的对饮图中只有一只放有斗勺的酒尊;下部图中除了一放有斗勺的酒尊外,还能清楚地看到一盘和一耳杯。[4]

图12 宴饮图[1]

宴饮场景中的饮食器具主要分为盛酒器具、舀酒器具、饮酒器具和盛放酒肴的器具。它们分别是尊、斗勺、耳杯和盘或豆。

通过以上对汉画像石拓片的归纳整理,我们可以发现东汉人饮食生活的部分内容,尤其是对其饮食器具及功能有深入了解。

东汉的饮食器具种类繁多,包括酒具、水具和厨具等。酒具有喝酒具,盛酒具,舀酒具;水具有汲水、盛水、舀水等工具;厨具有米食具,面食具,蒸煮、烤烙、煎炸、炒涮等各种工具。其功能分为加工、移动、烤熟、蒸熟、烧水、保持养分和色泽口味等。马王堆汉墓遣策所见的烹调方法有羹、炙、炮、煎、熬、烝(蒸)、濯、痊 (脍)、脯、腊和醢等。[6]

器具造型以功能为基础,由功能决定形式,生活需求决定功能和种类。通过饮食器具还可以看出汉朝饮食的礼仪性、等级性、社会性、伦理性和愉悦性 (审美性)。汉画像石的场景内容具有程式化、理想化、宗教化等特点,它们不一定是生前实际的生活,而多是对来世生活得更好的一种希望。[7]孝悌之风盛行,绘制内容表达晚辈对去世长辈在地下生活状况的安置,希望死后灵魂能升天成仙,更加丰衣足食,声乐欢娱,不受侵扰,永保平安,能享受到在人间所没能享受到的富贵与尊宠。[8]

3 饮食器具的意义和作用

对于以上汉画像石中的饮食器具种类的探讨和分析,我们不仅了解到近 2000年前徐州地区人们的饮食生活,更重要的是通过整理和分析,有利于对徐州汉文化内涵的探索和挖掘。如可将镌刻石头上的二维或二维半的文化遗产通过运用三维塑造的方式,利用合适比例制作实物,更加深刻、直观、生动地展现久远的文化信息和内涵。参观者通过观看饮食器具的模型,产生视觉、位置感觉和空间形体感觉等,不仅增加了徐州汉文化遗产的魅力,也更加有利于对徐州汉文化的保护和宣传,使人们对汉代饮食文化有更加直观、深刻地了解。

[1]武利华.徐州汉画像石[M].北京:线装书局,2002.

[2]田自秉.中国工艺美术史[M].上海:东方出版中心,1996.

[3]徐韦华.汉画像石的精神世界[J].文教资料,2009(24).

[4]黄展岳.汉代人的饮食生活[J].农业考古,1982(1).

[5]王黎琳.徐州汉画像石研究中公认现象的再认识[J].徐州师范学院学报(哲学社会科学版),1992(3).

[6]汪小洋.汉代墓葬绘画“宴饮图”考释[J].艺术百家,2008(4).

[7]林正同,刘建华.庖厨画像反映的汉代饮食文化[J].古今农业,1996(3).

[8]张宛艳.出土汉画中汉代社会的尚酒民风[J].酿酒科技,2009(3).