自然灾害风险管理中社会因素的探讨*

2010-01-26余承君刘希林

余承君,刘希林,2

(1.中山大学地理科学与规划学院,广东广州510275;2.中山大学自然灾害研究中心,广东广州510275)

1 自然灾害风险管理研究概况

中国是世界上频遭自然灾害侵扰的国家之一。据2007年公布的《国家综合减灾“十一五”规划》,近15年来,我国平均每年因各类自然灾害造成约3亿人次受灾,倒塌房屋约300万间,紧急转移安置人口约800万人,直接经济损失近2 000亿元[1]。随着城市化进程的加速,城市地区发生自然灾害造成的生命和财产损失会更大。据张业成等人对20世纪不同年代自然灾害破坏损失及对中国社会经济影响程度的研究表明,无论是受灾人口还是财产损失,其绝对值都急剧增加[2]。而当前GDP的高速增长并没有整体性改善城市的综合抗灾能力和灾害风险管理水平。陈颙等研究得出的自然灾害损失与GDP关系表明,自然灾害损失与GDP的二次方呈正相关关系[3]。

面对这种严峻的自然灾害形势,有学者从自然孕灾环境和致灾因子的角度来理解灾害的内涵,力图从中寻求缓解灾害和降低损失的途径和方法;也有学者从社会环境和公共管理角度寻找突破口,进而从政策、制度、规范和应急行为等方面阐述灾害问题,如质疑灾害管理体系中的防灾措施、应急预案、救灾行动等措施的有效性和可行性。然而,风险管理体系和灾害管理体系在整个灾害综合管理框架中是理论和实践的关系,是“源”和“流”的关系。风险体系完善与否、成效高低、可行性大小均直接影响到灾害管理体系的有效性和现实性,并最终决定整个灾害综合管理体系在实际操作中的成效。

早在1933年,美国成立田纳西河流域管理局(TVA),进行了田纳西河流域的风险评价工作,其中考虑了众多的社会因素,如流域高风险区内居民迁移的宣传与说服工作等[4];1990年,中国香港为了缓解边坡灾害设立土力工程处(GEO),建立边坡风险管理体制,明确强调了政府和公众等社会因素的责任与义务[5];林蓉辉从灾害保险赔付效益的角度阐述了自然灾害的风险管理[6];黄崇福在“第一届中日风险评估和管理学术研讨会”上提出将社会因素纳入灾害风险评价理论之中,并将社会系统的各个要素考虑进灾害风险分析的研究体系和模型建构之中[7]。2000年以来,对灾害风险中社会因素的研究日益受到重视,许多学者相继从社会因素的层面对灾害风险进行分析。刘希林等分析了土地规划与灾害风险的关系[8];苏桂武等认识到了自然灾害风险是对于行为主体—人类及其社会经济活动而言的,并认为灾害风险随事件尺度而变化[9]。史培军等从政府行政体系方面剖析了如何改进自然灾害风险的管理工作[10]。张继权等从预警机制、救灾应急等方面倡导推行综合自然灾害风险管理[11]。郭跃则从灾害管理模型和制度的改进层面来对自然灾害风险的特征进行分析[12];Gamper等则从社会参与的角度论述其对自然灾害风险管理的影响[13]。王绍玉等提出防灾减灾能力对灾害风险管理的贡献,并指出人类活动对致灾因子的影响,由此倡议应转变风险管理工作的重心[14]。

郭跃在分析自然灾害的原因、过程和结果时就认识并强调了灾害的社会性,并主张从社会属性的角度缓解自然灾害对人类的影响[15]。也就是说,灾害自身的社会性进一步夯实和巩固了灾害风险管理中社会属性的重要性。目前大部分研究还是基于自然灾变分析方法来对灾害风险进行定性或定量分析,或者将自然因素与社会因素进行灾害学上的综合分析,单独对社会群体意识和行为因素对灾害风险影响的深入探讨仍然不多。因此,本文力求基于社会因素对灾害风险的影响层面来探讨它们与灾害风险管理的相互关系和相互作用。

2 个体心理因素

2.1 灾害观念

每个人自出生之日起就处于各自不同的环境中,其中包括了自然和社会环境的差异。因此,个人所形成的对自然灾害的感受和理解均不相同。为了满足自身的经济利益,社会中的个体往往会不择手段,甚至不惜破坏自然环境。

为了改变这种窘况,主要还是应加强针对个人灾害意识的教育,包括家庭教育、学校教育和生活教育。父母是人生最好的老师,因此家庭教育永远都要放在培养个人灾患意识的第一位。家庭教育要做到的目的是,强调哪些是灾害,如何发生和对人类造成伤害;学校教育则需注重学生灾害意识,进一步杜绝致灾意识、强化防灾思想;生活教育则需要个人的自我发展和亲身体验来逐渐理解和掌握灾害对日常生活的影响,如通过各种传播媒介来了解。

就某一自然灾害而言如山体滑坡、泥石流等,针对灾害自身特点如突发性、群发性、社会性等,强调在人类活动过程中重视自然环境的脆弱性从而加强环保意识。无论是从家庭、学校还是生活层面都需要正确引导个人保护原生自然环境的意识,强调环境破坏会带来灾害性后果的现实性教育,多使用图表、照片、遥感影像、电视画面、纪录纪实片、新闻网络等媒介来增强个人的灾害体验,组织有针对性的环境实地考察,让每个人从热爱家乡的高度进行灾害意识的教育和环境保护意识的培养。并适时进行教育成果的检验考核。可以采取灾害基础性科普性的知识考查,如灾害形成的原因、过程和结果;也可以采用开放性考试,如历史灾害点现场考察,开展灾害成因分析的小组讨论;还可采取抽样问卷调查的方式,如从灾害知识或灾害意识角度命制问卷,抽取一定的个体样本进行调查,把握区域个体的灾害风险总体意识等。

2.2 资源开发

资源的过度开发是造成区域环境恶化的重要原因,也是灾害形成的根源并最终从危险性方面导致灾害风险的增大。人类对环境的过度索取在许多情况下并不是灾患意识的淡薄,而是生活压力的现实所迫。这些需要是同个人所处地区的经济发展水平、科技发展状况、文化教育条件、法律法规意识等关乎民生的基础条件密不可分的。在我国现阶段,大部分普通民众首先倾向于满足生理需要和安全需要等最基本的个人发展需要。如此就能较好地理解过度索取自然资源的个人行为。

为了有效降低这类灾害的风险并改善民众的生活方式和提高生活水平,可考虑对生态环境确实恶劣的地区,派出专家组进行环境——资源——发展项目评估,论证当地的可居住性、可持续发展能力。评估结果最差的,采取生态移民的方法进行搬迁,并入相邻最近的适宜性较好的城镇或村庄;评估结果相对较好的,保留现状不变的同时,限制人口增长,鼓励和提倡新增人口迁出本区,建立资源开发分等制度,明确区域资源开发的先后轻重,重点保障面临严重灾害性后果的片区。另外,针对流域的整体性,还可考虑创建跨县、市、省等行政单位的生态补偿机制,从而采取资源开发转移手段,来获取对当地生态保护和保障当地发展的双重效果。

2.3 心理素质

个人在成长的过程中会逐渐发展各自独特的心理素质和品格,它是受自身条件和外在环境共同决定的。因此,个人的心理素质可以产生很大的差异,这在面临灾害侵袭的时候就会表现得十分明显。个人心理素质的差别也从生命易损性的角度增加了灾害的风险。

以泥石流灾害为例,由孕灾环境的特殊性和泥石流灾害的突发性可知,泥石流从暴发至成灾并危害人们生命和财产安全的过程历时短暂。在有限的时间里,如何保持清醒的头脑去考虑应对灾害的措施是考验个人心理素质强弱的重要时刻。心理承受能力的大小往往会影响到个人行为的正确性,特别是在灾害发生期间,面对泥石流由远而近凶猛地突袭,顾盼四周的财物,感受身旁的绝望,稍有迟疑将丧失逃生的机会。在山区泥石流灾害现场,仍有人员沿着泥石流冲刷前进的方向向沟道下游逃生。在某些情况下他们并不是不了解相关的灾害规律,而是灾害引发的心理恐慌和消极情绪蒙蔽了本该具备的冷静与理智,制约了自救行为并直接导致了生命易损性的增大。

怀远成立了农业示范区,大批企业和大户入驻。并且政府每年投资建设种植基地,形成了“两点一线”的栽种布局。这样的格局有利于扩大种植规模,进行集约化生产。

对此,可从以下几方面对灾害高风险区的人们进行临灾心理培训和锻炼。首先,普及灾害基本知识,让当地居民了解当地各类灾害的发生、发展过程及所造成的后果;其次,政府或相关主管部门加强临灾撤离演练,让居民熟悉撤离路线和撤离要点,缓解人们心中忧虑紧张的不良心态;最后,社区或街道负责人定期进行灾害应急心理普查和摸底,有针对性地掌握人们应灾心理变化,及时对存在心理隐患的群体进行灾害心理疏导。

3 群体的主流意识和公众行为

社会是个复杂开放的系统,它包括人类自身以及人与人之间复杂的经济社会关系。从社会系统的整体来看,人类是以群体的形式而存在并产生相应的群体行为,如区域人口增长、主流意识、社会道德、公众行为等;而人与人之间的复杂关系则表现为社会政治体制和经济关系等,如区域政治制度、经济发展模式等。这些社会系统的各个因子均会对灾害风险管理产生重要影响,影响的本质既包括灾害的危险性方面,也包括社会易损性方面。

3.1 社会群体防灾意识

首先,社会是个人的有机组成体,个人的意识行为将在一定程度上影响到区域社会群体的意识行为,也就是说大部分人的意识习惯决定了社会的主流意识和公众行为。当然,区域社会的整体意识也会反过来渗透到社会成员的思想意识中,使得大众的意识形态保持相对的一致。据黄志刚等的研究[16],社会环境(包括人们的心理状态、集体意志、社会舆论、社会情绪、各社会集团的心理素质、习惯、传统等)对人们的劳动、生产、活动存在深刻的影响,不同的心理状态、社会心理环境会使人们表现出不同的行为举止。换言之,对社会整体而言,个人和社会群体意识和心理状态在一定地域内是相互影响和相互交融的,并且在行为习惯上保持相对的一致性。

结合灾害意识而言,倘若区域的灾害教育、宣传和演练不到位,则会使当地社会个体中人地关系的相关意识发生扭曲,容易形成以个人为中心的破坏掠夺自然环境的不良意识和行为,进而弱化群体的灾害意识,并滋生以环境为代价换取区域快速发展的不良风气。就连国际风险理事会IRGC(International Risk Government Council)也承认,群体感知(人群或组织)是风险管理的前提,只有当群体认知到可能存在风险时,才会有意识地去进行有效的风险管理[17]。反之,即使某个个体察觉到了当地存在灾害风险,但仍然不足以唤醒群体的灾害忧患意识,甚至还会因此受到群体氛围的影响,使得个体原有的灾害意识丧失,最终酿成更大的悲剧。

社会的变迁也会引发群体灾害意识发展的滞后[16]。其主要表现在以下两个方面。一是当今科学技术的发展日新月异,不少世界性难题相继被攻克,个别灾害的预测预报、演变规律等问题也慢慢被解决,人们于是乎容易丧失对灾害的警觉,总相信现代或将来的科学能解决一切灾害相关的问题。这类观点忽视了灾害的紧迫性、现实性以及因人类影响自然灾变过程引发的灾害特殊性和变异性,最终导致了部分社会群体灾害意识的锐变和退化。二是社会的变迁除了自身科技的发展,还包括外来文化的入侵和影响。当与环境发展较为协调的本土文化因各种原因受到外来文化的冲击和影响之后,往往会发生多种后果。如果外来文化在当地扎根发展后,极有可能改变当地原生的较为和谐的人地关系,进而转变社会群体的灾害意识,诱发特定的自然灾害。例如,山区旅游资源的开发往往就会使外来文化冲击本土文化,使得原生环境受到破坏而引发灾害。

3.2 政府相关行政机制

为有效进行灾害管理,中国政府设立了从中央到地方的涵盖所有自然灾害类型的一整套行政管理体系来进行各类灾害预报预测、工程防治、救灾应急、灾后救助和恢复重建等工作。这套实行灾害管理的政治体制本应和风险管理相辅相成、互相完善。但是由于对自然灾害综合管理认识不足,使得灾害管理的行政体制部分脱离了灾害风险的指导,某些措施和政策没有达到降低区域灾害风险的目的和要求。

从纵向体系的角度来看,在中央政府设立了以民政部为核心的全国救灾、减灾工作管理的综合部门体系,承担着组织和协调救灾工作,核查和发布灾情,管理和分配中央救灾款物并监督使用等职能[18]。在地方政府,也同时设立有民政厅、民政局等各级部门体系来具体负责区域灾害应急救助及善后工作。表面上看,我国灾害管理的行政体系应该算是完整的,但是政治体制的最终成效应该取决于管理措施执行的有效性而不仅仅体现在完整性上。其有效性可表现在应灾物质储备、灾害应急预案、巨灾保险体系等具体措施上。就应灾物质储备而言,我国只有中央一级设有10个中央级救灾储备物资代储点,但实践表明远远不能满足降低风险的要求,仍需加建5~7个中央级救灾物质储备库,基本做到1个储备库覆盖两个省份[19],同时这些代储点区位的选址是否合理仍待灾害实际的检验;而地方仍无统一有效管理的集中救灾物质储备体系,仅有部分经济较发达地区零星分布有物资储备点,广大各类灾害高风险区仍然缺乏相应的应急储备物资。就灾害应急预案而言,从中央到地方均制定有相应的灾害应急预案,但各级预案的部分内容过于宽泛和空洞,缺乏程序化和细节化的具备实际操作性的条目。另外,各级政府在巨灾保险体系的完善和落实方面仍存在投保率低、服务水平不足等问题[20]。

从横向体系的角度来看,各类自然灾害管理都由专门的部委负责,各自分工明确,针对性强,如中国地震局负责地震灾害管理,中国气象局负责气象灾害管理,国土资源部负责地质灾害管理等。如此进行灾害分工,虽然能在灾害管理的科学研究和灾害防治技术手段等方面进行有效探索,并进行相应的预报预测和防灾御灾工作,但由于政出多门,应急管理工作条块分割,不利于统一指挥和调度[1],而且基于传统官场文化容易滋生官本位等不良思想,形成互相推卸责任的不良作风,甚至会引发忽视灾情、延误救灾、应灾不力等恶果。现今虽有国家减灾委员会作为中央一级的协调部门,但仍未能有效整合中央和地方各级政府和部门的灾害综合管理资源且各种归属关系较为混乱,这样不仅使得整个灾害管理体系容易失效,还会放大自然灾害造成的损失,人为增加灾害风险。

为此,可从以下两方面对灾害管理体系进行改进。其一,制定地市——省区——国家三级灾害管理和灾害应急预案,明确预案的相关细节和程序。根据预案和实际操作的需要,尽快拟定并出台统一的适用于全国范围的自然灾害防灾、应灾和救灾法,使各级各类救灾行为法治化,以此明晰各级各类救灾部门和个人的职责。其二,建立或健全中央级别的跨部门灾害管理的统筹协调机构或相关机制,完善综合灾害管理体系,在充分肯定和支持各种灾害相关部门防灾抗灾努力和行为的同时,及时通报、共享和分发实时灾情,指导具体救灾应急工作,协调各级部门救灾步伐,高效快速地拯救受灾的生命和财产,根本性地降低区域灾害的风险,提高灾害风险管理的理论和实践水平。

3.3 区域人口环境

区域人口环境的变化将极大影响着区域灾害风险,并日益成为其社会因素中的重要组成部分。例如,地区人口剧增一方面可能进一步破环区域自然环境,导致孕灾环境的形成,进而增加灾害的危险程度;另一方面人口数量的增加还会直接增大社会易损程度,从而大大增加区域灾害的风险。影响区域灾害风险的人口环境一般由人口数量、结构、分布和质量等四大因素组成。

人口数量的变化将影响到区域环境包括自然和社会环境的承载能力。人类定居的周围环境具有一定的生态承载力,如土地承载力等。当环境中每增加一个人,个体对其自然属性如生存等需求的满足则会加大自然环境资源的压力,同时个人对其社会属性如教育等需求的满足则会增大社会环境的成本,最终又回馈到对区域整体环境资源的索取。因此,对区域人口数量要实行控制,特别是自然环境极度脆弱、社会易损程度较高的地区。

人口结构主要指人口年龄和性别的分布状况。根据早期的研究,人口年龄和性别结构一般呈金字塔状分布,并可分为年轻型、成年型和年老型三种。年轻型和年老型人口结构均会增大灾害的整体易损程度,但对于整体灾害风险的影响则还需考虑社会教育水平、经济水平、防灾抗灾综合措施水平等因素。而成年型则是较为理想的人口结构,对于灾害风险的影响较小。

人口分布则是指人口的整体聚集情况,它能集中反映区域的经济、文化、政治等水平。人口高分布的地区即是社会、经济高度聚集的地区,对自然环境的影响和改变的程度也较高,因此发生灾害的风险也较高,反之则一般较低。

人口质量主要指人口的整体与灾害相关的素质、意识形态、技能水平、受教育程度等。这些本质上和前面所述的个体心理素质相一致,仅是论述的角度不同而已。

4 灾害风险管理成本的综合效益评价

一般而言,成本和效益是衡量事情必要性和可行性的重要指标,灾害风险管理的正确有效与否也要基于这一标准来进行衡量。换言之,高效的灾害风险管理不仅应有利于相应的灾害管理工作,而且其成本要与当地经济水平相符并产生事实上的减灾防灾效益。反之则说明风险管理体系仍需改进。当然,基于灾害风险的特殊性,其成本和效益并不对等,投入一定的成本并不能产生绝对相符的经济效益,而更多的则应考虑其伴生的社会效益,这才符合综合效益评价的原则并最终促进灾害风险管理的工作。

4.1 区域经济政策的引导

进行区域灾害风险相关的经济因素分析首要考虑的就是当地的经济发展政策。区域经济政策决定了地方经济发展的方向和程度,具有持续性和稳定性的特征,极大影响着社会经济的发展和进步,进而波及区域灾害风险管理的运转。

经济政策的失误首先表现在经济发展指导思想的偏差方面。地方政府在其任期内,为了加快经济发展,提升地方GDP,抬高自身政绩水平,往往采取盲目过度地进行自然资源开发和利用的方式,而没有考虑经济政策对环境的破坏和影响。特别是某些偏远山区自然环境较为脆弱的市县,为了改变经济落后的局面,大肆进行森林资源采伐,陡坡开垦农田,毁林种植经济效益较好而生态效益较差的经济林,大量利用原生环境来换取旅游资源等超出区域自然环境承载力的开发行为,这些短视的且缺乏可持续性的、掠夺性的经济发展意识将通过人为方式增加区域自然环境的危险性,促使环境恶化,利于孕灾条件的形成,进而增大灾害风险。其次,经济政策的失误也表现在部分经济指标设置不合理的方面。某些地区仍存在指令性的经济发展目标,部分指标的原则和具体措施均背离了可持续发展的原则。事实上,对于灾害高风险地区,不必采用对环境具有掠夺破坏性的经济开发行为,一些能维持生态平衡的经济发展模式同样能促进地方的发展。当然,这类地区的政绩考察则应采用绿色GDP的评价指标。另外,可适当运用生态补偿机制,对附近受到本区生态效益影响而获利的企业和个人进行收益转移,使得生态平衡和社会进步得以持续有效地发展。史培军认为,在特定的地理环境中,建立适应该区内各种自然灾害的经济结构,特别是土地利用格局与产业结构,则是从根本上降低灾害风险的长远之策[21]。

以山区灾害为例,山区城镇灾害高风险区应施行有效的生态经济政策,以保护和发展可持续的生态效益作为制定地方经济发展战略的根本原则,拒绝东部沿海发达地区的有害落后产业的转移,放弃不利于生态平衡的本地工业的发展,立足自身自然环境的实际,核算自然生态承载力,发展有益于环境的其他产业,有条件的还可适当进行有限旅游资源开发,同时鼓励年轻劳力实行生态移民,开展区域或流域内生态补偿机制的运作和管理,最终达到维持原有灾害风险或者从根本上降低风险的目的。

4.2 灾害风险管理成本效益分析

Rose等在研究地震灾害影响电力等生命线设施失效诱发区域经济损失时认为[22],在一定假设条件下,通过增加社会因子并综合工程模拟与调查数据、且合理考虑个体行为与区域的弹性恢复能力、区域的防灾减灾效果和成本等,来进行整个灾害系统的输入和输出分析,从中反映防御灾害对生命线工程破坏方面的有效性。同理,可通过对有效进行风险管理而投入的成本和相应效益产出进行分析,能较好衡量降低风险活动的有效性,进而评估区域灾害风险管理的合理性和可行性,最终更好地指导灾害管理的具体工作。

当然,灾害风险管理所采用的投入—产出机制并不同于其他的商业经济活动的一般模式,它具有自身的特点,因此不能仅仅从日常经济效益分析的角度来判定灾害管理中减灾防灾等降低灾害风险的工程或项目的成效。因此其综合评价效益除了经济方面的因素外,还应包括长期获得的社会效益部分。事实上,应该把重点放在其产生的社会效益上,而不是纯粹地以商业化思想来考虑灾害经济的效益问题。郑亚平认为,当今无论是学界还是政界,往往对灾害综合管理总是基于经济学的视角,极大忽视了社会效益和人文精神的理念[23]。

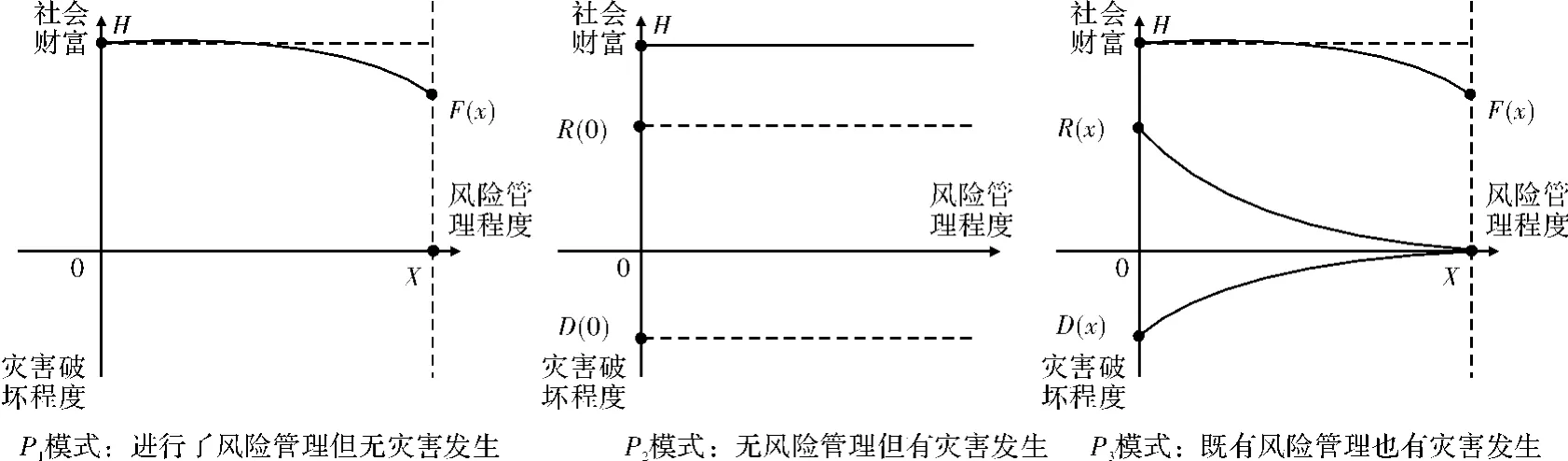

具体而言,可以设定一定的假设条件,分P1、P2、P3等三种情况来进行灾害风险管理效益状况的综合评价(图1)。假定某一存在灾害风险的区域,以灾害风险管理工作程度为X轴、社会总财富为Y轴构造经济效益成本坐标系。其中F(x)为社会再生产函数;D(x)为灾害破环函数;R(x)为灾后重建函数。

图1 灾害风险管理的经济成本效益分析

综合经济效益和社会效益而言,P1中用于社会再生产的费用减少了,但灾害风险管理工作的开展在灾害综合管理框架内事实上提升了用于降低风险的软硬设施水平,其所产生的社会效益弥补了经济效益的降低,其对社会再生产的影响后果也是可以接受的。P2中经济效益明显亏损,一定时间内灾害造成的损失为定值,如D(0)且重建需要也是定值R(0),同时也毫无社会效益可言,二者均在灾害中受到损失。P3的情况综合了前两者,灾害使得经济效益受到一定影响,但风险管理工作的开展并结合灾害重建的进行弥补或减少了大部分的灾害损失,再加上社会效益的辅助,使得综合效益层面应该还是可以接受的。

进行风险管理的较大经济成本会给部分经济欠发达、财政较为困难的地区带来压力。这也是地方政府往往会产生贪图眼前的直接效益而忽略了长远的环境效益和社会效益等现象的重要原因。另外,实行有效的风险管理可以采取多种措施,除了修建防灾减灾措施外,还可采取生态移民、异地重建或建制合并等社会性的防灾抗灾软措施,各类软措施的可行性和有效性分析要结合实际进行综合效益分析。如果在当地修建防灾减灾措施的成本远远高于异地重建,那就宜采用后者;如果当地人口较少,但灾害风险较高,则可进行建制合并或生态移民,此举将灾害风险区集约化管理,之后再统一修建减灾措施将能大大节约成本。

5 结语

本文多角度总结了影响灾害风险管理的三大社会因素,进而论述了人类自身以及人与人之间产生的各种经济和社会关系与灾害风险管理的相互联系和相互作用,明确了当代灾害高风险区自然灾害的发生、发展、演变与致灾等各种过程和人类为生存和发展所开展的各类活动是密切相关的,同时也可从中总结出从社会角度降低灾害风险并实行有效风险管理的途径和方法。

虽然从中看到了灾害风险管理体系中社会影响的众多方面和细节因素,但是如何针对具体问题来进行深入分析、量化和解决仍然是需要考虑的难题。例如如何将社会因素中的众多影响因子整合量化到常用的灾害风险评估和管理的各种体系和模型中仍有待研究[24]。当代灾害风险管理理论和实践无论是从广度和深度来说都得到了长足的发展并日益加快,特别是其内容和结构体系的更新更是展现了自然和社会的各个方面的进步和发展,但是自然界延续了千万年的自然过程有其合理性,且鉴于近代人类对自然环境的影响日益加大,故应更多地从社会层面来对灾害管理进行分析和思考,小到剖析社会个体的思想意识和行为特征,大到研究社会群体的公共行为和舆论氛围等都是对灾害风险管理体系改善的有益探索。

灾害风险的两重性决定了社会因素的重要地位,而且现实中灾害风险管理的案例更多的是采用社会方面的措施来进行具体操作。因此,对社会因素的深入挖掘,将会对灾害风险管理的发展有着重要的意义,也将对未来的防灾减灾工作发挥巨大影响,最终推动人地关系的进一步协调和可持续发展。

[1]王强,田涛,李军,等.自然灾害风险与中国应急管理制度[J].中国农业大学学报:社会科学版,2009,26(3):161-170.

[2]张业成,张立海,马宗晋,等.20世纪中国自然灾害对社会经济影响的时代变化与阶段差异[J].灾害学,2008,23(2):55-58.

[3]陈颙.城市地震灾害及其应对:过去、现在和将来[M]//丁石孙.城市灾害管理.北京:群言出版社,2004:84-87.

[4]Ronald R B.Geographers and the Tennessee Valley Authority[J].Geographerical Review,2004,94(1):23-42.

[5]Malone A W.黄润秋.边坡安全与滑坡风险管理—香港的经验[J].地质科技管理,1999(5):6-18.

[6]林蓉辉.自然灾害与风险管理[J].灾害学,1991,6(2):84-87.

[7]黄崇福.自然灾害风险分析的基本原理[J].自然灾害学报,1999,8(2):21-30.

[8]刘希林,莫多闻.泥石流风险管理和土地规划[J].干旱区地理,2002,25(2):155-159.

[9]苏桂武,高庆华.自然灾害风险的行为主体特征与时间尺度问题[J].自然灾害学报,2003,12(1):9-16.

[10]史培军,叶涛,王静爱,等.论自然灾害风险的综合行政管理[J].北京师范大学学报:社会科学版,2006(5):130-136.

[11]张继权,冈田宪夫,多多纳裕一.综合自然灾害风险管理—全面整合的模式与中国的战略选择[J].自然灾害学报,2006,15(1):29-37.

[12]郭跃.自然灾害的风险特征及风险管理模型的探讨[J].水土保持研究,2006,13(4):15-18.

[13]Gamper C D,Turcanu C.Can public participation help managing risks from natural hazards?[J].Safety Science,2009,47:522-528.

[14]王绍玉,唐桂娟.综合自然灾害风险管理理论依据探析[J].自然灾害学报,2009,18(2):33-38.

[15]郭跃.自然灾害的社会学分析[J].灾害学,2008,23(2):87-91.

[16]黄志刚.灾害预警—人类行为的越轨和检讨[M].北京:科学技术文献出版社,1998.

[17]李宁,胡爱军,崔维佳,等.风险管理标准化述评[J].灾害学,2009,24(2):110-115.

[18]李保俊,袁艺,邹铭,等.中国自然灾害应急管理研究进展与对策[J].自然灾害学报,2004,13(3):18-23.

[19]郭剑平,邵国栋.完善我国自然灾害救助体系的对策探究[J].科技管理研究,2009(9):85-87.

[20]王新新.以保险为重要内容的我国巨灾风险管理体系探讨[J].灾害学,2009,24(4):138-142.

[21]史培军,邵利铎,赵智国,等.论综合灾害风险防范模式—寻求全球变化影响的适应性对策[J].地学前缘,2007,14(6):43-53.

[22]Rose A,Benavides J,Chang S E,et al.The Regional Economic Impact of an Earthquake:Direct and Indirect Effects of Electricity Lifeline Disruptions[J].Journal of Regional Science,1997,37(3),437-458.

[23]郑亚平.自然灾害经济管理机制研究[J].自然灾害学报,2009,18(5):163-167.

[24]殷杰,尹占娥,许世远,等.灾害风险理论与风险管理方法研究[J].灾害学,2009,24(2):7-11.