关于高师数学教育专业教育类课程改革的几点思考

2010-01-25栾庆芳

栾庆芳

(合肥师范学院 数学系,安徽 合肥 230061)

新一轮的数学课程改革正在进行,在新理念的引导下基础教育数学课程与教材体系、教学方式,教学评价等观念都发生了深刻变化,对数学教师的角色、知识和能力提出了新的更高的要求,而高师数学教育专业正是为培养未来的数学教师开设的,其中数学教育类课程的设置与实施在某种程度上决定了未来数学教师的职业素养.数学教育类课程是高师数学教育专业的基础性课程,是以培养师范生能将数学的学术性知识转化为教育形态知识、形成驾驭中学数学课堂教学的基本能力为教学目标,是培养合格中小学数学教师的最直接也是最重要的一类课程.然而当前高师数学教育类课程存在总体比重过小、门类过少,理论体系过于老化,不重视实践环节,数学教育类课程的教学模式有待改进等问题.由此可见,高师数学教育专业数学教育类课程体系、课程内容的改革已呈现必然之势.

1 加快数学教育类课程的整合步伐

我国高师院校在数学教育专业培养方案中设置了数学教育类课程与公共类教育理论课程两大类,其中公共类教育理论课程是各学科教育通识类课程,主要涉及《教育学》、《心理学》、《课程与教学论》等课程,而数学教育类课程主要包括《数学教育学》、《中学数学研究》等课程.虽然这些课程具体的教学任务不同,相对是独立的,但它们理论知识又是相互联系,相互渗透的,同时教学目标也是一致的,都是为了使师范生掌握符合基础教育新课程的教育理论知识,形成相关的教育技能技巧.因此这些课程应当被看做是一个整体,不应将它们割裂开来.一般来说,高师院校将公共类教育类课程安排在大一大二学期开设,而后开设数学教育类课程.数学学科教学类课程的老师普遍反映,学生学习理论知识的积极性不高,究其原因在于教育理论课中各门学科相对独立,偏向于强调各课程的完整性,而没有考虑到它们的连贯性,致使《教育学》、《课程与教学论》与《数学教育学》的课程内容交叉重叠,重复出现,不利于教又不便于学.同时也淡化了师范生对教育理论的学习兴趣,浪费了学时,教学目标也很难达成.鉴于这类课程的内容具有较多的相融性,我们可以把这几门课程作为一个系统进行改革,将各门课程视为整体中的一部分,把《心理学》、《教育学》、《课程与教学论》与《数学教育学》、《中学数学研究》课程进行优化整合.将公共类教育课程中一般理论与数学教育中的理论进行整合,在前者课程中学习一般性理论,而在后者课程中不再重复一般性理论,而是让师范生体会到一般理论与特殊理论之间的异同之处,而且让师范生在具体的数学课堂实例中内化理论知识,减少课程中交叉重叠的理论知识.比如“启发式教学思想”的学习,先在《教育学》这门课程中讲述该教学思想的一般理论,而后《数学教育学》课程中无需再重复一次相关的一般理论,而是把重点放在怎样结合具体数学课例讲述怎样渗透启发式教学思想,如此的设计能让师范生更深的感受到思想方法的精髓.此类课程进行优化整合之后,我们还可把数学教育理论课程拓展为更为具体的课程,比如《数学教育理论》、《数学教育心理学》、《数学课堂教学设计》等相关课程,使得这一课程体系更加丰富、完整,最终形成一个具有完整体系的数学教育专业的教育理论课程体系,大大提高各类课程的教育价值.

我们的师范生在大学里学习了大量的教育学、心理学、学科教学法知识,可到了教学一线却可能仍然教不好课,原因之一在于他们缺乏教学实践知识.事实上,获取个人实践知识的途径有很多,除了直接在工作过程中不断探索,积累个人经验之外,还有一个重要渠道就是在高校学习的过程中通过开设实践性课程把书本上的理论知识内化为属于每位师范生自己的个人实践知识.可见,师范生在校期间系统学习和掌握一定数量的实践技能知识,对于他们日后从教是非常有益的.而目前实际情况是有关教育理论知识的相关课程在师范院校受到普遍的重视,而实践性课程却缺乏应有的重视,所以,我们需要增加教育实践性课程开设,并将教育理论类课程与实践技能类课程有机的整合起来,加强对师范生教育教学实际技能的训练, 重视学生个人实际技能知识的学习与积累,使其形成较完善的教师职业素质.

教育实践技能类课程强调课程知识的实践性与可操作性,主要由教育技能模块和教学实践模块组成,以实践活动为主要方式的一类课程,重点学习和掌握从事教育实践所需要的实践技能知识,如教学技能训练、现代教育技术、微格教学、文献检索、CAI课件制作、几何画板、教育实习指导、教育见习、教育实习、教育课题研究训练、论文写作等一系列有关教育技能和教育实践必修课或选修课.这些课程与教育学、心理学、课程与教学论、数学教育学、中学数学研究等众多涉及教育教学理论知识方面的课程是密不可分的整体,实践性课程的开展需要理论知识的指引,而理论知识需要通过实践活动转化为学生个人的知识经验,只有在实践中形成的这些知识经验才能对他们日后的工作发挥重要的作用.一句话,高师数学教育类课程有效性的高低决定于数学教育类理论课程与实践类课程的开设是否能够协调统一,最大程度地发挥各自的作用,能达成最佳的整合状态.我们可以根据各类课程的教学内容和要求,将密切相关的课程进行组合或部分组合,比如,在开设《数学教育学》课程的同时开设《数学微格教学》或《教师教学技能训练》课程,由同一教师授课,在讲到各项数学教学技能知识的同时开展相应的技能训练,讲到各类数学教学方法教学模式的时候,可以在训练课程中进行具体的实践练习;再如,开设《中学数学研究》这一课程时,同时开设《CAI课件制作》《几何画板》《现代教育技术与数学教学》等实践性课程,将前者的教学内容中即时的应用到几何画板软件、CAI课件制作,教育技术使用方面,根据不同知识类型特点制作不同风格的课件,采用不同类的教育技术手段,让学生在动手操作的过程中领会不同课程的知识要点,进而转化为个人的宝贵经验.另外实践类课程也可以进行组合,如将教育课题研究纳入学生毕业论文写作当中,而论文写作又可以与教育见习或实习结合起来,适时地培养学生教学与研究能力,最大限度地发挥此类课程的有效性.

2 改进教学模式,促进评价方式多元化发展

在数学教育类课程教学过程中,我们既要重视基础理论的教学,又要重视实践能力的培养.针对学生特点和课程内容,采用不同的教学模式.特别是有关知识理论类课程,我们迫切需要改变以往单一性知识传授的模式,要注重教学策略的选择,优化教学设计,不能局限于单纯的知识讲授,而要根据所学知识的特点,选择多样的教学方法,采用不同教学的媒体和教具,增加实践性的教学环节,加强对师范生实际技能的训练.具体可以采取如下的一些方式:观看优秀中小学教师的课堂教学录像、组织课堂分组讨论交流、围绕某一教育理论或现象开展辩论会、举办读书报告会、开展课堂模拟教学、到中小学实地观摩教学等等.比如学了“教学设计”这门课后,让学生针对中小学某堂数学课的教学,设计一个相应的教学方案,并组织学生分组讨论,各抒己见,这种方式比单纯的讲授效果要好得多.或者教师也可以播放一段教学录像,并结合理论知识实录中所体现出的教学目标、教学方法、教学步骤等进行分析,组织学生编写教案,再如:学习了“中小学数学教学常规工作”,我们可以安排学生到实习基地去现场观摩,了解数学教师的工作情况,让学生对教师的工作有了初步的感性认识.还可组织学生根据所学的理论知识开展备课,教材分析,说课,评课、观摩优质课等多种活动,利用一切可以利用的机会,让学生通过课程中的实践性的教学环节获取更多宝贵的个人实践经验,尽快地让学生学习的相关理论知识转化为教学技能.

此外,数学教育类课程的考核方式也需要不断完善,多元化发展.在课程评价过程中,要注重对学生的知识掌握、学习能力、态度、表现、方法和实践能力的综合评价.根据不同课程、不同教学内容,确定考试内容,采取不同评价方法.一般教育理论课程通常采用闭卷考试的方法,评价方法较为单一,更多的是对理论知识记忆理解的考查,而对于学生是否真正能够学以致用并不知晓.因此我们可以尝试引入更多样的评价方式,如笔试(分开卷、闭卷)、撰写课程小论文,课堂和课外作业、口试、作读书报告、撰写小课题研究论文、开展教学实践活动、撰写教案、制作教学课件等多种方式,并评定相应的分数.每门课程可以选择其中几项组合起来成为本课程的考核内容.最后,根据各项考核内容的分数,评定课程分数,从而更加全面地从数学教育理论知识和教学实践技能水平两个层面评价学生是否具备了应有的数学教学素养.

3 丰富数学教育类课程门类,形成全方位的知识网络

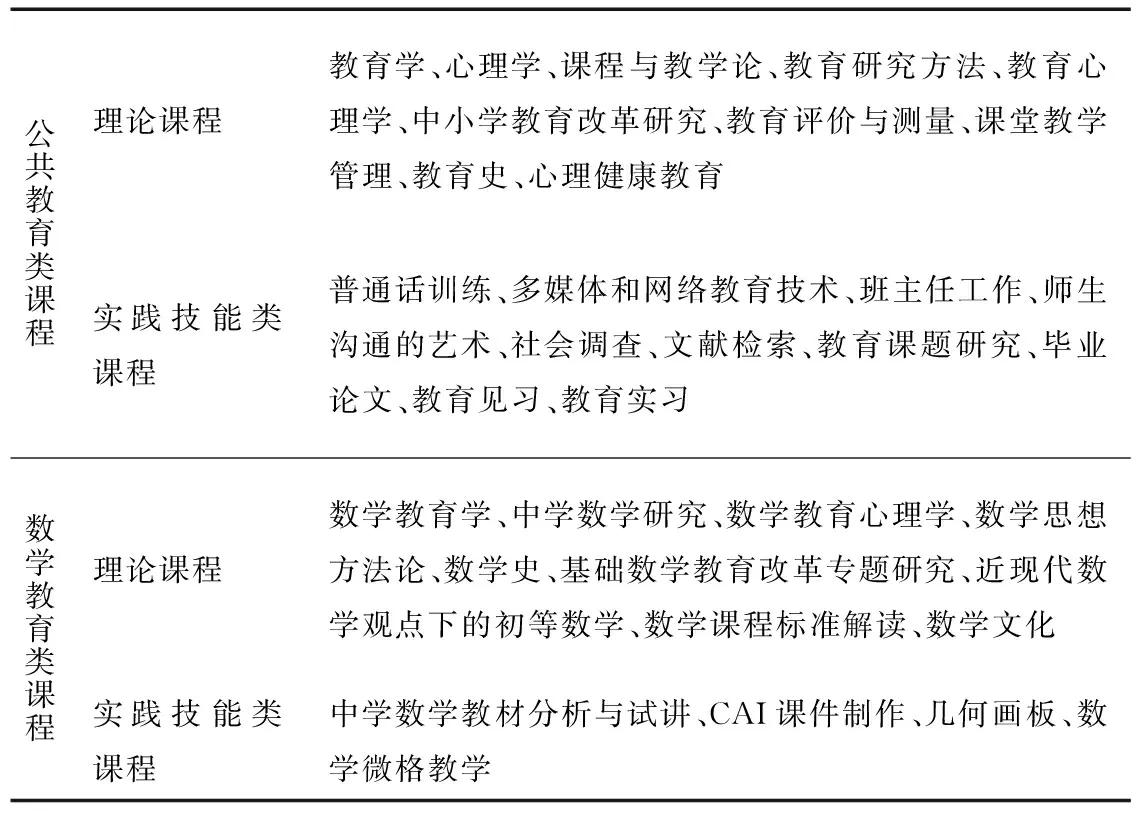

我国高师院校数学教育类课程比重过小,门类过少,实践时间更少,这一现象是导致了数学专业师范生专业化水平较低的原因之一.因而加大数学教育类课程比重,设置门类多,内容合理、广泛的课程是使数学专业师范生走向专业化道路的重要途径.为适应21世纪师范人才培养的需要,除了要将基础性的数学教育理论课程和实践技能课程不断地整合、完善外,还需要构建更为宽泛的课程体系,补充、完善原有的课程体系.由此,数学教育专业开设的教育类课程还应开设诸如《数学思想方法论》——突出方法论知识的学习,使学生了解在数学发现和问题解决中的数学思想方法,尤其是中学数学中常用的数学思想方法;《数学史》——学习数学家是怎样发现数学、发展数学,通过生动、丰富的事例,使学生了解数学发展过程中的若干重要事件、重要的人物和重要成果,了解数学产生与发展的过程,体会数学对人类文明发展的作用;《数学教学与现代信息技术》——了解信息技术在数学教学中的应用,掌握实用于数学教学的计算机软件以及课件的制作等;《近现代数学观点下的初等数学》——用高等数学的思想和观点分析处理中学数学的内容,深刻理解中学数学的理论,认识数学的本质.此外,公共类教育课程也应该不断地扩充课程内容,让学生建立全方位的知识网络.根据以上设想,数学教育专业教育类课程体系可以构建如表1.

表1 数学教育专业教育类课程分类表

参考文献:

[1]吕世虎,郑庆全.高师数学教育如何应对基础教育新数学课程的挑战[J].数学教育学报,2004(1).

[2]濮安山.高师数学与应用数学专业数学教育类课程体系的探讨[J].黑龙江高教研究,2006(1).

[3]梁燕来,庞国萍.构建新型的高师数学教育专业课程体系[J].玉林师范学院学报,2005(3).

[4]李其龙,陈永明.教师教育课程的国际比较[M].北京:教育科学出版社,2002.

[5]胡显军.数学教师专业化与高师数学教育专业课改[J].重庆教育学院学报,2005(6).