物理教学中的“原型启发”策略

2010-01-20徐立海孔赛芝

徐立海 孔赛芝

(玉环楚门中学,浙江玉环 317605)

物理教学中的“原型启发”策略

徐立海 孔赛芝

(玉环楚门中学,浙江玉环 317605)

1 什么是原型启发

当我们进行创造性思考、解决问题时,往往会从其他事物中得到解决问题的启示,从而找到解决问题的方法和途径.心理学上把这种具有启发作用的事物称作原型.原型之所以具有启发作用,主要是因为原型与所要解决的问题之间有某些共同点或相似点,通过联想找到解决问题的新方法.当年阿基米德受身体浸入浴桶时一部分水就从桶边溢出的启发,解开了王冠之谜,并发现了阿基米德定律.美国核物理学家格拉塞尔受啤酒杯中一串串上升的气泡的启发,发明了气泡室并荣获了1960年的诺贝尔物理学奖.将原型启发的思维机制引入到物理教学中,通过原型进行联想或类比,不仅能启发学生理解物理概念、发现物理规律和找到解决问题的方法,而且能使学生学会方法,有效地提高创造性思维能力,优化思维策略.

2 原型启发的类型

2.1 生活启发

学生进入课堂都带着自己独特的生活经历和体验,带着自己对自然、对事物的认识、看法和态度,已经具有丰富的物理表象、感性认识和经验方法.在物理教学中,用学生身边的事例作为学习的原型,可启发学生的思维,调动学生学习的积极性,帮助学生理解物理概念和掌握物理规律.例如,在“晶体二极管”教学时,为了让学生理解二极管单向导电性的特性,教师可以启发学生列举生活中单向导通的例子,如江南水乡人抓黄鳝用的竹篓的口子,自行车、汽车轮胎的气门.在“电源和电流”教学时,以水流、水泵和水位差为生活原型,分别用来类比电流、电源和电势差.在学习楞次定律时,为了让学生更好地理解“阻碍”的物理本质,可以寻找以下生活原型进行比喻:当人踩到烂泥塘上时,泥土会阻碍你踩入泥里,也会阻碍你拔出腿来.又如下雨天打着雨伞,由于受到雨滴频繁地撞击而产生向下的压强,以此为原型用来启发联想,气体分子频繁地撞击器壁,将会对器壁产生压强.

2.2 旧知启发

2.3 模型启发

在物理题解教学中要先引导学生根据物理问题情景构建出典型形象,形成正确清晰的物理图景;在此基础上,再启发学生活化构建的典型形象,将物理问题转化为物理原型.

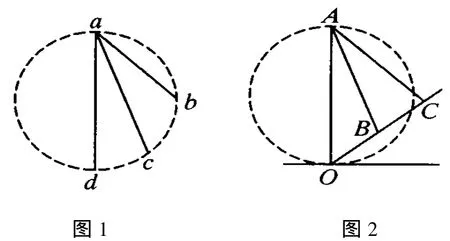

母题.如图1所示,ad、ac、ab是竖直面内三根固定的光滑细杆,a、b、c、d位于同一圆周上,a点为圆周的最高点,d点为最低点.每根杆上都套着一个小滑环(图中未画出),3个滑环先后从a处释放(初速为0),用t1、t2、t3依次表示滑环分别从a处到达b、c、d所用的时间,则

解析:(D)选项正确.构建典型模型:物体从最高点开始沿光滑轨道滑到圆周上任意点的时间都相等.

子题1.如图2所示,AO、AB、AC是竖直平面内的3根固定的细杆,A、O位于同一圆周上,A点位于圆周的最高点,O点位于圆周的最低点,每一根细杆上都套有一个光滑的小球(图中未画出),3个环都从A点无初速地释放,用T1、T2、T3表示各环到O、B、C时所用的时间,则

解析:受母题模型的启发,可以得出选项(D)正确.

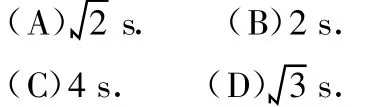

子题2.在离坡底10m的山坡上竖直地固定一长10m的直杆AO(即BO=AO=10 m).A端与坡底B间连有一钢绳,一穿心于钢绳上的小球从A点由静止开始沿钢绳无摩擦地滑下,如图3所示,则小球在钢绳上滑行的时间为(取g=10 m/ s2)

图3

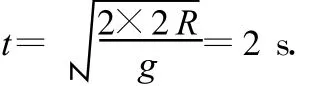

解析:受母题的模型启发,以

3 原型启发的教学价值

3.1 促进知识的理解

物理学中的概念、规律和方法多数是非常抽象的,所以在教学中学生往往会产生认知及心理障碍.但学生在生活中和以往的学习中已经习得了丰富的物理表象、知识经验和解决问题的方法,教师在教学中要善于运用原型启发的策略,将新事物与旧事物、新问题与旧问题进行类比,激活和运用学生头脑中原有的经验和方法,以此来同化抽象的新知识和解决棘手的新问题.例如,“电场”概念的建立是极为重要的,但由于此概念比较抽象,学生往往难以理解.可以用力学中所学重力场为原型与之进行类比启发:地球周围存在着重力场,地球上所有物体都处于重力场中,都受到了地球的作用——重力.同样,电荷的周围存在着电场,电场对处于其中的电荷有电场力的作用(如点电荷间的库仑力的作用).再由物体在重力场中具有了与地球位置有关的重力势能,引导学生总结出,检验电荷在电场中也应具有与场源电荷位置有关的电势能.匀强电场中带电粒子以垂直于场强方向射入电场后的偏转运动与平抛运动相类比等.如此类比,相当于在新旧知识间架起了一座桥梁,让学生能够从已掌握的旧知识中顺利地接受和理解新知识.

有些概念、知识若仅仅从概念之间、数学推导上进行讨论和分析,学生常常似懂非懂,他们虽然相信教师的讲解,推导是正确的,但他们并没有领悟,他们的思维找不到坚实的立足点,新的知识游离于知识框架之外,这时若利用学生熟悉的原型进行启发,许多问题能“迎刃而解”.例如,“一初速度为零的物体做加速运动,当其加速度逐渐减小的过程中,其速度将如何变化?”,对于这一问题,学生初学时总觉得加速度减小,速度必应减小.可用“人的身高增长”作为原型进行启发:人从出生到成人,其身高逐渐增高.当人的年龄接近成人阶段,其身高增长速度将逐渐减慢,但人的身高却仍在继续增高,只是增高变缓了,而并非人越长越短.当身高停止增长,人的身高达到了他一生中的最大身高.这样用学生生活中熟悉的事物来对比,也就不难对上述问题做出回答了.

3.2 为探究提供支持

本文开头就指出,原型之所以有启发作用,主要是原型与问题之间有某些相似点,通过联想,使人很容易找到解决问题的新方法.在物理概念、规律或结论的探究阶段,当探究陷入困境时,教师要趁机引入物理原型,激发学生对所熟悉事物的好奇心与探究欲,启发学生努力思考,唤起他们原有的知识经验,找到相应的知识线索,使其豁然开朗,突破困境.

例如,“电场”看不见、摸不到,十分抽象,难以理解.如何来研究和描述这种完全陌生的、甚至有些不可思议的场物质呢?由于学生对电场的存在缺乏感性的认识,所以这个探究性问题的提出会让学生的思维陷入困境.此时,笔者没有直接向学生提出“检验电荷”的设想,而是先利用“风”的生活原型来启发学生的思考.“风”虽然是看不见摸不着的物质,但学生在生活中已经有了对“风”的体会.因此从描述风入手进而将描述风的方法迁移到描述场,学生很容易接受.教学中,先请每位学生作一幅表现“风”的画.学生们作出的画各种各样:红旗飘扬的,被吹弯的树,几条弯曲的线,用线表示龙卷风(龙卷风上面还有飞起的人)等.然后总结学生画“风”的手法:有借助于实物(树、人、旗等)描述的,又有借助于抽象线条描述的.再引导学生体会到用“看得见的”表现“看不见的”这样的思想方法.最后比较得出:(1)引入“电场线”(类比于抽象线条)用来形象、定性地描述电场; (2)引入“检验电荷”(类比于树、人、旗)用来定量地描述电场.

3.3 开拓解题的思路

解题的过程就是还原物理模型的过程,我们遇到的新模型大多数是在旧模型的基础上发展或变通而来的.在解题中应用原型启发就是依据新模型的特征,通过思维想象,开拓解题的思路,将新模型向旧模型转化,然后借用旧模型发挥跳跃性想象解决新问题.

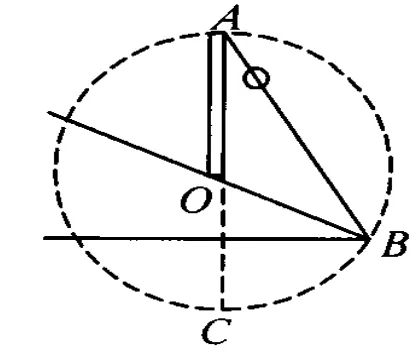

图4

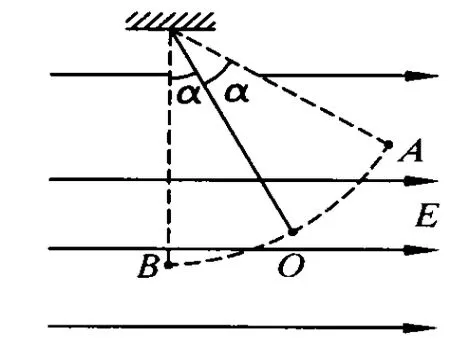

例如,如图4所示,一条长为L的细线,上端固定,下端拴一质量为m的带正电小球.将它置于一匀强电场中,电场强度大小为E,方向水平向右.已知当细线偏离竖直方向α角时,小球处于平衡状态.如果将细线偏角从α增大到β,然后将小球由静止开始释放,则β角应为多大才能使细线到达竖直位置时,小球的速度刚好为零?

分析:如果先由能量守恒定律列出方程,然后花费大量的时间进行三角函数变换,求得β=2α.这样做计算过程很繁杂,并且很有可能会搞错.但如果放开思路,打破常规,抓住小球从A点释放后,将在A、B两振幅位置之间来回振动的特征,联想到重力场单摆振动这一原型,根据两振幅位置对称于平衡位置,无需计算,凭直觉思维即可得出正确的结论.

2010-04-22)

·物理实验·