汽车挥发性有机物的采样分析及其防治对策

2010-01-08陈霖勋

张 坚 陈霖勋

汽车挥发性有机物的采样分析及其防治对策

张 坚 陈霖勋

东南(福建)汽车工业有限公司

车内环境质量的好坏对人的身体健康有直接影响。近年来,随着国内汽车保有量的增加,有车族们在车内度过的时间也越来越多,汽车内空气污染给人体健康带来的危害也逐渐被社会所关注。本文旨在研究汽车内空气污染物VOC(挥发性有机化合物)的来源、采样、分析及对策。

挥发性有机化合物;来源;采样;对策

引言

随着人们生活的提高,越来越多的中国人拥有了自己的汽车。据中国汽车工业协会最新统计表明,2009年,我国汽车产销达1 379.10万辆和1 364.48万辆,同比增长48.30%和46.15%。其中乘用车产销1 038.38万辆和1 033.13万辆,同比增长54.11%和52.93%;商用车产销340.72万辆和331.35万辆,同比增长33.02%和28.39%。2009年,我国成为全球主要的汽车消费市场。中国汽车工业协会预计,2010年,我国全年汽车产量增速在10%左右,有望达到1 500万辆。汽车产量的急剧增长,有车族们在车内度过的时间也越来越多,汽车内空气污染给人体健康带来的危害也逐渐被社会所关注。

1 汽车内空气污染物的种类、特点及危害

1.1 汽车内空气污染物(VOC)的种类

汽车内空气污染物VOC(Volatile Organic Compounds:挥发性有机化合物)是指在常温状态下容易挥发的有机化合物。世界卫生组织(WHO)对挥发性有机化合物的定义为,熔点低于室温而沸点在50~260℃之间的挥发性有机化合物的总称。按照HJ/T400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》,在被检车辆中共定性检测到的有机物达200多种,其中苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、乙苯、甲醛、乙醛和丙烯醛在车内的检出率高达98%。

苯,致癌物。长期吸入较低浓度苯蒸汽可造成慢性中毒。高浓度苯对神经系统具有麻醉作用,出现震颤与痉挛。严重者可出现强直性、阵发性痉挛,致死原因多数为呼吸中枢麻痹。

甲醛,致癌物。甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常和免疫功能异常等方面。在我国有毒化学品优先控制名单上甲醛高居第二位,已被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质,是公认的变态反应源和潜在的强致突变物之一。

甲苯,可疑致癌物。甲苯对皮肤和粘膜刺激性大,长期接触有引起膀胱癌的可能。长期低浓度接触甲苯可致人的神经功能发生改变。当血液中甲苯浓度达到1 250 mg/m3时,接触者的短期记忆能力、注意力持久性以及感觉运动速度均显著降低。

二甲苯,可疑致癌物。吸入低浓度的二甲苯会对眼睛、皮肤、粘膜产生刺激作用,损害呼吸系统,并产生轻微的中枢神经毒性,表现出头痛、眼花等症状,有时还会引起胃肠不适等症状。眼睛接触二甲苯的蒸汽或液体会出现畏光、结膜发红、部分角膜和角膜上皮细胞脱落等刺激作用。

乙苯,可疑致癌物。吸入、食入或经皮肤吸收乙苯可引起中毒,出现头晕、咳嗽、呼吸困难、神志不清、腹痛、视力模糊、肌肉抽搐或肢体痉挛等症状,很快昏迷不醒,甚至死亡。

苯乙烯 ,致癌物。苯乙烯对眼和上呼吸道粘膜有刺激和麻醉作用。高浓度时,立即引起眼及上呼吸道粘膜的刺激,出现眼痛、流泪、流涕、喷嚏、咽痛、咳嗽等,继之头痛、头晕、恶心、呕吐、全身乏力等;严重者可有眩晕、步态蹒跚。

乙醛,可疑致癌物。低浓度的乙醛会引起眼、鼻及上呼吸道刺激症状及支气管炎,高浓度吸入尚有麻醉作用。表现有头痛、嗜睡、神志不清及支气管炎、肺水肿、腹泻、蛋白尿肝和心肌脂肪性变,可致死。

丙烯醛,可疑致癌物。

1.2 汽车内空气污染的特点

汽车内空气污染,与室内污染有许多共通之处,但也呈现特殊性和复杂性:首先汽车是移动交通工具,与外界对流热交换量大,外界气候条件变化大,对温度等条件的控制难度加大。其次汽车长时间暴露在阳光下,车内温度变化幅度较大。在高温下,车内零部件及装饰材料中的有害物质更易挥发出来。另外汽车内空间狭小,密闭性很强,在多数情况下门窗关闭,不利于有害气体的扩散,污染程度大。

1.3 汽车内空气污染的危害

由于VOC具有毒性,当汽车内浓度超标时,短时间内人们会感到头痛、恶心等,严重时会出现抽搐,并会伤害到人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统。事实上,车内污染致人伤害案早有发生。2003年道奇车被诉车内有毒气体甲醛含量超标26倍,车主因“甲醛接触反应”产生脱发现象,最终法院以我国目前还没有出台车内空气标准为由判定败诉。2004年奥拓车被诉苯超标致人死亡案,最终法院以原告证据不足为由,驳回了其诉讼请求。除此之外,还有“XX疑致儿童白血病案”、“新XXX甲醛超标三倍”、“XX轿车六年后甲醛仍超标4.4倍”等事件。公开资料显示,所有原告败诉理由之一,均系没有车内空气污染参照标准。

2 国内外汽车内空气污染的防控概况

2.1 国外汽车内空气污染的防控概况

资料表明汽车内污染在西方国家也是一个非常受关注的问题,美国甚至把室内和车内污染作为人类健康的五大危害之一。这些国家不仅制定了相关的技术标准,在防治方面投入了很大的精力。

日本机动车协会(JAMA)2005年发布了《小轿车车内空气污染治理指南》,该指南以自主行动计划的形式发布,希望日本主要汽车公司在2005年以后新生产的汽车中减少车内空气污染,该指南同时也发布JAMA建议的测试方法。

德国环保署与德国汽车制造学会联合制定了《德国汽车车内环境标准》,规定汽车本身、装在车内的塑料配件、地毯、车顶毡、沙发等必须符合德国“蓝天使”环保标志的要求,车内装饰、坐套、胶粘剂等装饰材料含有的苯、甲醛、丙酮、二甲苯等必须低于“德国三级车内环保标准”,汽车销售前还必须经过有毒空气释放期。

俄罗斯在1999年制定并实施了《车辆车内污染物评价标准及方法》的国家标准,以防止汽车驾驶室(车舱)的空气被污染。

韩国建设部在2007年6月5日颁布了《新规制作汽车的室内空气质量管理标准》,该管理标准规定了新生产车的挥发性污染物排放检测方法和标准。

2.2 国内汽车内空气污染的防控概况

与国外汽车内空气污染治理相比,我国车内污染治理起步较晚。但我国有关部门早已注意到汽车内污染问题。2004年7月,由国家环境保护总局主持召开了国家标准《车内污染物限值和测量方法》开题报告论证会。标志着国家标准《车内污染物浓度限值和测量方法》的制定工作的正式启动。2004年9月正式下达了车内污染物标准的计划(国标委计划函[2004]58号“关于下达“车内空气污染物浓度限值及测量方法国家标准”修订项目计划的通知)。2007年底出台HJ/T 400-2007《车内空气污染物测量方法》。2008年3月制订限值标准组启动,2008年10月出台《车内空气污染物浓度限值》讨论稿,这也意味着这个酝酿五年多的“汽车室内环境标准”离实施又迈进了一步。我们有理由相信未来的几年内,国家环境保护标准《车内空气中挥发性有机物浓度要求》将正式颁布实施。

3 汽车内挥发性有机化合物(VOC)的4类污染源

汽车内空气污染,主要是由汽车内饰材料产生的挥发性有机物。影响较大的主要为汽车仪表台板、门内饰板、地毯、顶棚、座椅总成等。根据制造工艺和零部件种类的不同,可大致归为4类汽车内污染源,如表1所示:

表1 4种类型汽车内污染源

3.1 I型塑料装饰件的污染

塑料装饰件,主要是注塑成型工艺及喷漆,脱模剂和油漆是其主要污染源。

脱模剂是能使塑料制品易于脱模的物质。脱模剂既可加入模塑料中,亦可覆于模具表面。前者称内脱模剂,后者称外脱模剂。脱模剂是为使模塑制品易与模具分离而涂于模具成型面或加入模塑料中的物质。脱模剂用于玻璃纤维增强塑料,聚氨酯泡沫和弹性体,注塑热塑性塑料,真空发泡片材和挤压型材等各种模压操作中。脱模剂种类很多,有聚氨酯自结皮脱模剂,聚氨酯硬泡、软泡脱模剂,聚氨酯弹性体脱模剂,环氧树脂脱模剂,各种橡塑脱模剂,酚醛树脂脱模剂,不饱和树脂脱模剂等。脱模剂稀释溶剂采用苯、甲苯、二甲苯等有机溶剂,是VOC的主要来源。

油漆目前常用的油漆是硝基漆和油性漆。这两种油漆历史悠久,其优点是施工方便,价格低廉,干燥迅速,具有良好的装饰效果,但挥发性有机化合物(VOC)含量高。硝基漆有30%的挥发物而油性的挥发物高达50%-60%。油漆中的挥发出的有害气体主要是苯、二甲苯、甲苯、丁脂、CAC醚、游离TDI。

3.2 II型地毯、毡制品的污染

车内使用的地毯、内饰毛毯和顶篷,主要是热压成型工艺,VOC挥发量较高,这与其制造过程中使用的粘结材料酚醛树脂直接相关,酚醛树脂胶粘剂采用的合成原料为甲醛,若反应不完全,胶粘剂中会含有游离甲醛,因此在使用过程中会放出甲醛。

3.3 III型总成类零件的污染

汽车座椅,遮阳板及方向盘总成的生产工艺比较复杂。一套完整座椅的材料包含金属、布料、聚氨酯高弹泡沫塑料、塑料、皮革、化纤毯子及油漆。生产工艺涵盖发泡、注塑及喷漆、包覆等。其中注塑、喷漆及地毯工艺等已作阐述,下文将针对差异项作具体分析。主要是布料、聚氨酯高弹泡沫塑料和皮革。

布料是指车内用纺织品。为了使汽车内纺织品能达到防皱、防缩、阻燃等效果,或者为了保持印花、染色的耐久性以及改善手感,都需在纺织品生产助剂中添加甲醛。当纺织品长时间的暴露在空气中时,由于甲醛具有挥发性,就会不断释放而污染车内环境。

聚氨酯泡沫塑料是聚氨酯合成材料的主要品种之一。一般聚氨酯系由二元或多元有机异氰酸酯与多元醇的化合物(聚醚多元醇或聚酯多元醇)相互反应的产物。有机异氰酸酯是一种有毒的化学药品。它对人体的伤害有二种途径:一是挥发在空气中的气体;二是直接接触。二异氰酸酯有较高的挥发性,这也是目前生产聚氨酯常用的原材料。甲苯二异氰酸酯(TDI)在20℃的蒸发压为1.33Pa,MDI和PAPI的25℃的蒸发压仅为2.1×10-7Pa。当甲苯二异氰酸酯的浓度超过0.05 mg/m3时,对人体呼吸道分泌作用而引起咳嗽,并可引起敏感性气喘。当人体感到甲苯二异氰酸酯的臭味时,其浓度已超过0.4 mg/m3。异氰酸酯对人体的造血功能有伤害,据称也有一定的制癌问题。所以由聚氨酯高弹泡沫塑料引发的气味是非常严重的课题。

皮革分为真皮和人造合成革。真皮即是动物皮皮革。甲醛应用于皮革制造的各个阶段,但皮革中大多数甲醛产生于鞣制和复鞣中。人造合成革的常用品种是PU革与PVC革。PU革即聚氨酯革。它产生气味的原因同聚氨酯高弹泡沫塑料。但PU革的结构与聚氨酯高弹泡沫塑料结构差别很大,它不是泡沫状态,所以PU革的气味对座椅的影响应是极小的。PVC革燃烧时会产生有害气体。

3.4 IV型其他粘胶剂、附着力促进剂的污染

汽车内经常要使用到溶剂型胶粘剂,如:地毯胶粘剂、密封胶粘剂、塑料胶粘剂等。胶粘剂使用过程中会释放甲醛、苯、甲苯、二甲苯及其它挥发性有机物。

车内附着力促进剂可用于聚氨酯、环氧、腈类酚醛胶粘剂和密封材料。改善填料和颜料在聚合物中润湿性和分散性并提高对玻璃、塑钢、铜、铝、铁尼龙等金属及塑胶的附着力。使用时要用一些有机稀释剂,是VOC的主要来源。

当然,除了以上4种类型汽车车内污染源之外,消费者所购买的车内装饰物如毛绒玩具、塑料地毯等装饰物也是造成污染的主要来源,在此暂不作阐述。

4 汽车内挥发性有机化合物(VOC)的采样方法

4.1 整车挥发性有机化合物(VOC)的采样

在HJ/T 400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》中,已详细规定了各类车辆的VOC采样方法,本文不作具体阐述。

4.2 零件挥发性有机化合物(VOC)的采样

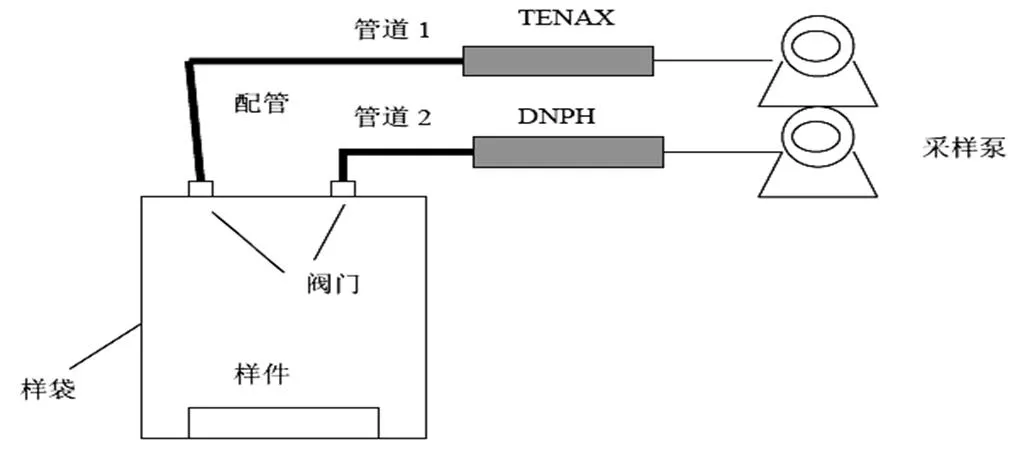

不同零件由于体积、重量差异大,对于零件的VOC含量分析,目前国内的检测机构一般采用气袋法。即将一定重量的零件封装在一定容量的气袋中,恒温加热一定时间后,抽取定量气体进行分析。采样装置如图1所示:

图1 采样装置简图

测量用样袋尺寸一般是以下类型: 10 L、50 L、100 L、200 L、500 L、1 000 L、2000 L。根据样件的大小和类型,选择相应的气袋。表2摘录部分零件的封装方法。

表2 气袋法零件封装规范

5 汽车内挥发性有机化合物(VOC)的定量分析

5.1 整车挥发性有机化合物(VOC)的定量标准

在《车内空气中挥发性有机物浓度要求》征求意见稿编制说明中,已详细规定了苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、乙苯、甲醛、乙醛和丙烯醛这8类有机物的浓度要求,摘要如下。

表3 车内空气中挥发性有机物浓度要求

5.2 零件挥发性有机化合物(VOC)的定量分析

对于车内污染的控制,主要通过对配套零部件的管理来实现的。汽车制造商以气袋法采集零件挥发性有机化合物,然后可选用固相吸附剂进行吸附后,用气质联用(GC-MS)和高效液相色谱(HPLC)分别对挥发性有机组分和醛酮组分定性定量分析。苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、T—VOC的测量一般采用气相色谱仪/质谱仪分析法(简称GC/MS)。而甲醛、乙醛、丙烯醛测量一般采用高效液相色谱仪(简称HPLC)。

值得欣慰的是,虽然国内还没有发布统一的标准,但各制造商已着手制定企业标准,以控制配套零部件的挥发性有机化合物(VOC)的释放。表4摘取国内其他汽车制造商的企业标准。

表4 零部件挥发性有机物和醛类物质控制项目及限值 单位为μg

6 汽车中挥发性有机化合物(VOC)的防治对策

目前,对于汽车中VOC的控制技术大致可分为2类。一是消费者的末端治理。主要方法有驾驶过程中的通风换气,“光触媒”技术,活性炭包吸附,及空气净化器净化等。二是制造商的预防性措施,主要是原材料替换。下文针对提到的5类汽车挥发性有机化合物(VOC)的污染源提出具体的建议防治对策。

6.1 消费者的末端治理

6.1.1通风换气

在驾驶新车的半年内,消费者切勿在行驶时紧闭车窗,应尽量少用空调,以加强车内有害物质释放;如果车主有自家车库,可以在不开车的时候经常开窗通风。体弱者、妊娠期妇女、儿童和有过敏性体质的人不宜在密闭的条件下长时间驾驶和乘坐新车。如果车主自己驾驶新车一段时间以后发现有不适反应,如感觉呼吸刺激甚至头晕,应尽快发现和清除车内污染源。

6.1.2 “光触媒”技术

二氧化钛光触媒作为室内空气净化剂,其方便性、安全性正逐渐突显出来,光触媒技术得到了世界权威机构和专家的广泛肯定,被誉为 “当今世界最理想的车辆杀菌净化新技术 ”。消费者将光触媒涂覆于车内部件表面,形成一层很薄的、透明的光触媒薄膜,可以使污染物释放出来立即被分解成二氧化碳和水。

6.1.3活性炭包吸附

活性炭是一种非常优良的吸附剂,它具有物理吸附和化学吸附的双重特性,可以有选择地吸附空气中的甲醛、甲苯、二甲苯及氨气等车内空气污染的主要元凶,以达到防腐、防潮、除臭、防霉、杀菌消毒除臭净化空气等目的。活性炭作为天然万用空气净化器,具备净化容易、无污染自然特征。消费者需要注意的是活性炭吸附饱和后需要及时更换活性炭。

6.1.4空气净化器净化

目前,国际国内市场上车用的空气消毒净化器不多,主要集中在使用单一的臭氧发生器、紫外线灯、消毒液和负离子发生器进行空气消毒净化,极少数的在空调回风口装有高压静电场进行净化。研究证明,空气消毒净化器能够有效去除存在于车内空间中的污染物。

6.2 制造商的防治

6.2.1 I型塑料装饰件的防治

塑料装饰件主要污染源是脱模剂和涂料。制造商可选用水性脱模剂,用水稀释或直接使用,可减少VOC排放。并购买合格的涂料品种;严格按产品工艺要求;施工后及时通风。同时开发水性涂料和高固体涂料。

6.2.2 II型地毯、毡制品的防治

制造商应替换地毯、毡制品制造过程中使用的粘结材料酚醛树脂,选用环保型的胶粘剂。并选用不含或选用含酚醛树脂含量低的地毯、毛毯。

6.2.3 III型总成类零件的防治

总成类,除了注塑、喷漆及地毯工艺外,主要污染源是布料、聚氨酯高弹泡沫塑料和皮革。

布料:(1)筛选出适当的化工材料和配方。(2)了解供应商提供的化工材料性能,在采购原料时应要求供货方出具产品中甲醛含量合格的证明。(3)使用在实践中证明有效的甲醛清除剂。(4)加工过程中,应使用绿色环保的甲醛替代产品,在操作工艺后期,不使用甲醛含量高的产品。

聚氨酯:(1)采用水性聚氨酯,避免了有机溶剂的可燃性和有毒性,而且减少或消除了聚氨酯固化过程中有机溶剂挥发带来的环境问题。同时,由于水性聚氨酯以水为介质,具有不燃、气味小、不污染、节能、操作加工方便等优点,越来越受关注。(2)改变合成工艺,后处理工艺,减少VOC排放。(3)寻找新的环保溶剂。

皮革:(1)筛选出适当的化工材料和配方。(2)了解供应商提供的化工材料性能,在采购原料时应要求供货方出具产品中甲醛含量合格的证明。(3)使用在实践中证明有效的甲醛清除剂。(4)加工过程中,应使用绿色环保的甲醛替代产品,在操作工艺后期,不使用甲醛含量高的产品。问题:替代品少,成本高。

6.2.4 IV型粘胶剂的防治

粘胶剂:(1)开发水性胶粘剂,它以水作为分散介质,无毒、无污染。(2)采用热熔型胶粘剂,不含有机溶剂。(3)胶粘剂使用后处理过程,尽量使VOC挥发完全。(4)寻找毒性小的溶剂,作为替代品。

附着力促进剂:(1)寻找毒性小的溶剂,作为替代品。(2)后处理过程尽量使VOC挥发完全。

7 结论

汽车内空气污染问题与每个人休戚相关,它关系着每个人的安全,每一个家庭的幸福。政府法规、汽车制造商、消费者应共同行动起来。除了消费者提高自身环保健康意识,积极关注如何治理汽车车内污染问题外,有关部门应尽早颁布实施国家环境保护标准“车内空气中挥发性有机物浓度要求”,使得执法部门有法可依。另外汽车制造商也应本着‘以人为本’的原则,生产出低毒、无毒,让广大消费者满意的产品,为广大驾乘者提供真正便捷、健康的交通工具,不再受车内空气污染的困扰。

[1] 国家环境保护总局. HJ/T 400-2007.车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法[S]. 北京:中国环境科学出版社,2007.

[2] 环境保护部.车内空气中挥发性有机物浓度要求征求意见稿[M].北京, 2008.

Sampling Analysis of Vehicle Volatile Organic Compounds and the Control Strategy for VOC

Zhang Jian, Chen Linxun

(Southeast (Fu jian) Automobile Industry Co., Ltd., Fu zhou 350119, China)

The inside environment of an automobile directly affects human health. With the growing of private automobiles in China, more and more owners spend their time in the automobile. The influence of air pollution inside the automobile on human health is increasingly concerned. The source and sampling of air contaminants VOC in the automobile are discussed with analysis suggestion.

volatile organic compounds (VOC)