基于冰山理论的高校师资获取模式研究

2009-12-23柳春岩王瑞祥周怀春

柳春岩 王瑞祥 周怀春

中图分类号:G647 文献标识码:A

内容摘要:教育是提升人力资源整体素质的根本途径,高校师资对高等教育质量产生直接影响。目前我国高校师资面临总量和结构性方面短缺。本文通过分析我国高校师资现状,基于斯宾塞的冰山理论提出了高校师资的获取模式。

关键词:冰山理论 高校师资 获取模式

十七大报告指出,要优先发展教育,建设人力资源强国,强调教育是民族振兴的基石,要提高高等教育质量。这要求高校必须拥有高素质的师资队伍。专任教师是全职从事教书育人的实践者,对高等教育质量产生直接影响,是高校师资的关键。因此,本文主要对高校专任教师的现状和获取模式进行分析。

我国高校师资现状

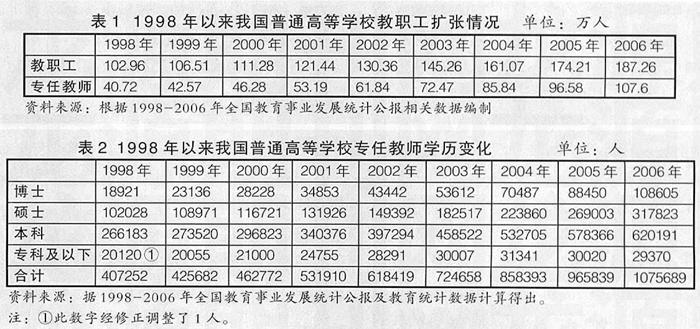

按高校专任教师短缺的主要原因划分,我国高校师资情况从20世纪80年代至今,大致经历了两个不同阶段。第一阶段,改革开放以来到20世纪末,主要影响为“出国热”和“孔雀东南飞”。这一阶段的师资短缺,往往因为发达国家或地区凭借其雄厚的实力、财团资本和优越的科研条件,对我国尤其对落后地区师资的掠夺式吸纳,造成国内中青年骨干教师大量流失,尤其是中西部地区研究基础较弱的高校,不但引进师资十分困难,而且原有的师资也在大量外流。其次的影响是“下海经商热”和“机关热”。一些优秀的高校教师不甘于薪资福利待遇和社会地位的过大差距,弃教从商或弃教从政造成教师大量流失。第二阶段,21世纪开始至今,表现为“扩张—短缺综合症”,这也是目前高校师资的主要特征。这一阶段,我国高校普遍经历了自1999年开始的大规模扩招,使高校出现师资短缺的大量师资扩张阶段。此次扩张历时较长,使我国高校专任教师在总量和内在结构上都发生了较大变化,总量扩张情况(见表1)。

由表1可以看出,普通高等学校教职工由1998年的102.96万人增长到2006年的187.26万人,增长率为81.88%,其中:专任教师由40.72万人增长到107.6万人,增长率为164.24%,数据显示,本轮高校扩张过程中,专任教师的扩张速度是总量增速的2倍,说明主要在引进师资。总体看这一时期,教师队伍的学历结构优化,高学历教师增多,低学历教师的比例有所下降,充实高等学校教师队伍的主要为硕博研究生(见表2)。

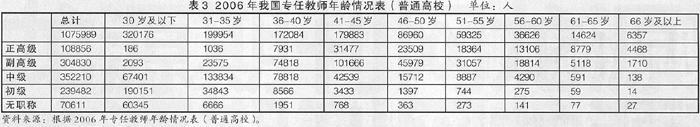

由表2可见,1998-2006年,普通高等学校专任教师的学历中,博士比例由4.65%增加到10.1%,硕士比例由25.05%(含研究生班毕业无学位约6.45%)增加到29.55%,而本科及以下比例由70.3%降低到60.39%。大量师资的流入,短期内缓解了一些紧缺或新办专业的师资缺口,但同时又存在诸如缺乏经验的教师可能会影响教育质量的问题(见表3)。

由表3可见,至2006年,我国专任教师总数1075989人,其中30-35岁的人数为520130人,占专任教师的比例高达48.34%,拥有副高及以上职称的比重为5.17%。按我国现行职称制度,硕士经过8年或博士经过3年均应晋升副教授职称,由此反映他们中的大部分教龄较短,教育从业经验不足。

由上可知,一段时期内我国高校仍然处于教师持续流失或结构性短缺的困境。我国高校面临严峻的挑战:高校必须采用恰当的模式以满足从总量和结构(主要包括学历结构、职称结构、年龄结构等)两方面的需要,从而获取师资。

高校师资获取模式选择

师资获取是指组织根据用人条件和用人标准,运用适当的方法手段,对应聘者进行的审查、比较,从中获得自身需要的师资的过程。

高校师资获取直接影响高校的办学水平,必须遵循效率优先、公平公正、确保质量的原则,师资获取的标准建立在职务分析的基础上。人力资源理论和实务界通常把对个体胜任能力水平的界定作为组织获取所需要优秀师资的依据。

斯宾塞(Spencer)的冰山理论认为,人的胜任能力分为六个方面,有表层的、显现的因素,也有作用更大的、隐藏在深层的内容,通常包括:成就特征、服务特征、影响特征、管理特征、认知特征、个人特征六大类别。基于冰山理论,高校可对已获得的可供任用人选的关键胜任能力特征做出进一步的甄别、比较,从而确定本单位最后的人员录用选择。因此,人选的获取模式策略成为高校师资获取工作的关键。

师资的获取模式策略通常可采取外部招聘和内部培养方式。

(一)外部招聘

外部招聘指高校从校外招聘所需教职员工的模式,主要利用各类媒体及校园或就业中介机构等的宣传栏刊登招聘广告,从校外寻找师资来填补教职员工空缺,偶尔也采用校内或关联人员推荐的途径。

高校从外部招聘有以下优点:可选范围广,能依据成就特征择优录用,使学源结构合理化;有利于带来新思想、新观念、新技术、新方法、新价值观和新的外部关系,这对于进行科研和需要培养创新师资的高校来说非常关键,因此,实际中,大学师资获取方式通常是采用外部招聘超过内部培养;节省培训费,从校外获得已受过训练的教师,可节约培训成本,更能解决某些新办或紧缺专业的亟需师资;无裙带关系,因而能较自由客观地参与各项工作;有利于给组织带来适度的压力,达到鲶鱼效应,促进其他教师绩效的提高。

高校外部招聘也有一些不足:外部招聘费时费力成本高,且隐藏在冰山深层的内容不易甄别,故风险较大;新师资的个人特征如隐性地与组织文化冲突,容易发生教师不能适应工作或完成与学校整合的风险;将内部原有教师已经胜任的熟练课程等任务、角色重新分配,可能引起不满。

(二)内部培养

内部培养,即高校为满足所需师资,而培养内部教职员工使之胜任的模式。内部培养通常采用的方式有:对新进青年教师进行上岗培训;安排富有经验的导师帮助新教师提高技能的助课助研制度;对全员进行新知识、新理念的短期培训;选送青年骨干教师在国内外高水平大学进修或深造;建立学科团队和课程梯队等。

内部培养模式风险小,成本低。因为与教师彼此熟悉,高校对教师表层的胜任特征和隐藏在深层的潜能都能准确评估,减少错误培养决策,且通常教师已与高校实现整合。内部晋升机会还能鼓舞教师士气。但高校采用内部培养模式易导致组织内政治斗争和“近亲繁殖”。高层领导矛盾的焦点常体现在各院系用人权的争夺上。此外,过多的内部培养会使高校的学源结构单一,知识和思想更封闭,不利于创新,并降低效率,在内部晋升缺乏公平程序时更甚。

结论

综上所述,外部招聘和内部培养模式各有利弊,高校师资获取没有最优的模式,应该根据条件不同而选用不同模式。

所需师资的层次和数量。对专任教师的需求,因专业分布广、数量大,应主要采用外部招聘模式,但要制定合理的职业发展规划,辅以内部培养,以满足对高层次师资的需求;对学科带头人和博导、硕导,如紧缺可外部招聘,否则应培养而成;高层管理人员主要靠内部培养,因为研究发现,晋升机会能导致流动率下降、较高的工作满意度及工作效率。

高校所处的发展阶段。处于成长期的高校,各类各层次师资都紧缺,往往大量采用外部招聘;而较成熟的一些知名高校,学科门类较齐全,各领域都已积累了大量优秀师资,内部培养更恰当。

高校的发展环境、战略及文化调整的需要。当发展环境变化迅速或剧烈时,条件不允许等待组织培养的内部师资慢慢成熟,必须快速从高校甚至行业外获取亟需的师资;当战略需要变革时,通常也要对原有组织文化进行改造,这时必须从外部招聘较高层的管理人员推行改革,并从外部招聘高层次师资担任学科骨干,以对高校教职员工原有的价值观、行为准则形成一定的冲击,反之内部培养。

参考文献:

1.王通讯.科学师资观蕴含的十个新观念[J].中国师资,2004(8)

2.唐亚阳.积极引进师资加快高校发展[J].人大复印资料,2002(12)

3.1998年-2006年全国教育事业发展统计公报,http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/level2.jsp?tablename=1068

4.1998年-2006年教育统计数据,http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/level2.jsp?tablename=1020

5.姚裕群.师资开发与管理概论(第2版)[M].高等教育出版社,2005

6.中国教育新闻网.胡锦涛强调:优先发展教育 建设师资强国.http://www.jyb.com.cn/tbzt/the17/zhbd/t20071015_118585.htm

作者简介:

柳春岩(1971-),女,甘肃东乡人,兰州理工大学国际经济管理学院讲师,企业管理硕士,研究方向:人力资源管理、流通业等。

王瑞祥(1966-),研究员,兰州理工大学高教研究所所长,事业发展处处长。

周怀春(1965-),研究员,兰州理工大学人事处处长。