新课改环境下农村初中教育技术装备发展存在的问题分析与对策

2009-11-24罗金寿

罗金寿

摘 要笔者在调查研究的基础上,针对新课改环境下,农村初中教育技术装备面临的四个问题,并结合学校教育实际,运用新课改的理念,分析、研究农村初中教育技术装备建设、配备、管理与使用等四个方面存在的问题,并提出解决对策。

关键词新课改;教育技术装备;问题分析;对策

随着教育布局的调整和创建省教育强县工作的开展,中小学教育技术装备条件有了极大的改善,特别是现代化教育设施的兴起和现代教学手段的应用,学校教育教学水平不断提升。但随着新课改的不断深入,如何进一步加强学校教育技术装备的建设、配备、管理与使用,使教育技术装备发挥最大的效益,已经成为当前学校教育教学工作中的一项重要议题。

农村学校教育装备问题凸现

笔者通过对全县近30所农村初中教育技术装备现状情况的调查,发现农村初中教育技术装备普遍存在以下问题。

一、对教育技术与新课改实施之间的关系认识不足

当前,农村初级中学教学在对新课标和现代教育技术装备的理解存在两大误区,一是认为教育现代化就是所谓的纯粹性多媒体教学;二是认为新课改是专家的事,与己无关,现代教育信息技术的应用对课堂教学效果产生的影响不大。这两种误区对农村初级中学进行新课标的实施和教育技术装备的建设造成了极大的障碍。

二、新课改下学校教育技术装备建设的现状依然严峻

农村初中学校地理位置偏僻,现代教育技术装备信息不畅,现代教育观念转变较慢,对学校教育技术装备发展缺乏长远的思考,又由于农村初中办学经费不足,多项现代教育技术装备指标达不到部、省要求,有些学校部分现有的教育技术装备已不能适应现代教育教学发展的需要。

三、现代教育技术装备对管理人员的知识结构和素质提出了更高要求

部分农村初中由于长时间受地域和经费的影响,学校教育技术装备专职管理人员一直较为缺乏,大多数是兼职管理。因此,他们对学校整个教育技术装备发展缺乏整体了解,对教育装备专业技术掌握甚少,管理水平不高。

四、农村初中现代教育技术装备利用率和有效率与新课改的要求存在着一定的差距

现代教育技术装备是新课改实施的物质有效保障。目前部分农村初中没有充分利用现有的教育技术装备,利用率低,利用面狭窄,达不到新课改的要求。

解决对策

针对以上农村初中现代教育技术装备现状出现的问题,经过分析研究,笔者提出以下解决对策。

一、与时俱进、转变观念,理清现代教育技术装备与新课改之间的关系

从各国的课程改革和现代教育技术应用的历史来看,一些重大的课程改革和信息技术应用不能取得最终的成功,问题基本上都出在课程理念和教师行为的转化上,尤其是对广大农村中学教师来讲,更要经过一个艰难的转化过程。

改变教学行为首先要改变教育教学理念。我们说,现代教育技术应该包括3个层次,即电化教学、计算机辅助教学、网络教学。电化教学是对人的视觉和听觉的延伸和扩大;计算机辅助教学是对人活动的超越,是计算机程序部分地替代了教师的教学活动,教师活动部分地退隐到整个教学活动的背后;网络教学则是对教师这个职业的超越,网络教学中大部分教师完全退出了直接的教学活动(并不是教师没有参与教学活动,只是教师的活动已经转化为课件和软件),而进入到一个辅助性的活动领域。

新教材的采用、新课标的实施是时代的产物,是当前教育教学发展的迫切需要。新的教学理念是一种新事物,具有强大的生命力和无比的优越性,这种新的教学理念在某种意义上说是数字化教学,数字化教学对广大农村的教育教学执行者提出了新的挑战,教师的职能也发生了深刻的变化,由传统的“教书匠”转化为学生学习活动的组织者与协调者、数字化的引导者,教师要改变观念,自觉顺应信息时代的需要,善于学习,勤于研究,勇于创新,不断提高自身的素质。

二、加大投入、改善硬件设施,为新课改实施提供必要的物质保障

要实施好新的教学理念,必须依托一定的先进教学手段和载体,现代教育技术信息化就是基础课程教改得以开展的有力保障。目前,由于地区经济发展的不平衡以及观念的制约,现已造成了经济欠发达地区的农村初级中学和城镇中学的教育技术装备建设不站在同一起跑线上。因此,农村中学必须拓宽教育技术装备建设的资金渠道。

1.政府投入。

作为政府,应实事求是地分析当地现代教育技术设施的现状,在充分调查研究的基础上,拿出可操作方案,设立教育技术装备专项资金,实行“倾斜政策”,加大对农村初中教育装备的投入。同时,政府应建立教育奖励机制,对学校的现代教育技术装备的建设、使用和管理进行定期考核,实行以奖促建。

2.社会投入。

由政府牵头、学校出面,邀请社会各界参与学校未来现代教育技术装备发展恳谈会,在教育装备上尝试与社会公益单位与企业联合办学模式,如“企校共建”、“警校共建”等。

3.走“内涵”式自主发展道路。

作为学校,应从实际出发,深入分析挖掘现有的教育装备资源,以1~2项具有优势的装备资源建设为突破口,打造特色,做大做强,带动其他教育技术装备建设的发展。当然,对一所学校来说,教育技术装备建设是一个系统工程,需要一个长期的过程。因此,在具体落实装备过程中应有计划地改进,学校在装备上应有规划、有总的目标,有阶段性的实施步骤,避免装备的盲目性;有重点地改进,学校应根据新课改的要求,把学校目前最需要,最紧迫的教学仪器设备更新、补充到学校来,避免教育装备过程中的主次不分;从实际出发,对教育装备进行调查研究,在教育装备的建设和配备上要合乎实际,在每次装备决策前要考虑其实际价值和可持续价值,切勿好高骛远。

三、建设队伍、注重培养,切实提高现代教育技术装备的管理水平

加强现代教育技术装备的管理是科学、规范、有效地利用现代教学信息技术来达到新课程教学改革目的的有力保障。

1.网络管理。

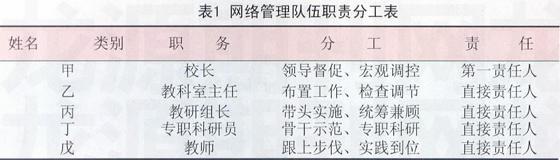

建立以校长为组长,中层管理干部为骨干,专职管理员及学科教师为基础而组成的网络管理队伍。学校成立现代教育技术装备领导小组和现代教育技术装备教研组,各组织成员职责分明、分工明确,如表1所示。

2.制度管理。

完善学校教育装备各项制度,推行学校教育装备建设制度化、规范化管理。如制定《教育技术装备规划》《教育技术装备自查自评方案》《各学科实验室制度》《教育技术装备实施方案》《专职管理人员细则》等。

3.档案管理。

对教育技术装备的建设、配备、使用、维护保养等一系列情况建立档案。如对教育技术装备的采购配备建立账册,对教学仪器及危险药品归类存放,对装备的使用跟踪记录,对装备的维护常识进行细化,对装备维修情况进行存档等。

4.培训管理。

制订培训计划,确立培训对象,布置培训内容,创设培训途径,建立奖励机制,加大对学校管理人员的培训力度,切实提高人员管理素质。采取相关性原则,有的放失地确定目标,力求让管理人员具备最基本的教育技术装备素养,包括基本的管理观念、管理理论和管理能力等,让他们不仅管理好学校教育技术装备,而且能够承担对本校教师现代教育技术应用的培训和指导。

四、挖掘资源、创新载体,不断提高现代教育技术装备的使用效率

教育现代化装备为新课改教育教学提供了一个崭新的平台,但要想真正发挥其在教学中的作用,仍然要以人为本,以应用为主。要想充分发挥教育技术装备的优势,做到真正提高教学质量,光靠教学常规方面的一些“强制性”措施是不够的,我们还要充分挖掘学校现有教育教学装备资源,结合新课标,积极研讨,创新使用载体,切实提高教育技术装备的使用效率。

安吉县章村中学是一所典型的农村边远山区初级中学,规模较小,现代教育技术装备情况相对城镇来说较为薄弱,但学校近年来紧跟教改步伐,不断探索现代教育技术教学手段,通过“农村初中开放三室,实施新课改的实践和研究”课题的实施,开展“三室”开放活动,创造性地走出了一条在新课改环境下,提高现代教育技术装备使用效率的新路子,收到了良好的效果,得到了上级教育主管部门和兄弟学校的肯定。所谓开放“三室”就是开放学校所有现代教育技术装备设施,包括物理、化学、生物实验室、语音室、图书室、书画室、计算机室、多媒体室、音乐室、体育场地等。学生在“三室”里独立思考、合作探究、查阅资料、搜集信息、整理信息、发现问题、分析问题、解决问题,他们的学习比以前更具主动性、自主性、针对性和时效性。学生个性化得到了很好的培养,据统计,3年来该校学生在省市县教育主管部门举行的有关创新和实践能力大赛中,先后有170余人获奖。“三室”的开放从另外一方面又促使了教师角色的转变,完善了教学方式,教师们积极开展新课改下的“三室”教学研究,科研能力不断提升,3年来教师论文在国家级获奖、交流或发表有5篇,省级9篇,市级17篇。学校共有19项课题成功结题,5项获市以上奖,其中课题《利用微型实验进行农村初中自然科学学生实验能力培养及考查探索与研究》于2003年9月结题,并获国家级二等奖。同时“三室”的开放也促进了学校的整体办学水平,学校先后获得“县中小学办学水平评估A等学校”“湖州市教育科学研究实验基地”“湖州市一级初中”“中国微型化学实验研究中心实验学校”等荣誉称号。 ■

参考文献

[1]罗亦平.《现代教育技术》浙江现代教育技术编辑部2003年第四期

[2]《中小学信息技术课程指导纲要(试行)》教基(2000)35号 2000年11月

[3]张晖.《新课程的教学改革》首都师范大学出版社 2001年12月

[4]《基础教育课程改革纲要(试行)》基教(2001)17号

(作者单位:浙江省安吉县天荒坪中学)