《食物的历史》精要

2009-11-05菲利普·费尔南德斯·阿莫斯图

我们在餐桌上认识整个世界。盘中物透露了人类过去和现在的秘密:我们的角色、关系和社会地位。

《食物的历史》一书的作者[美]菲利普·费尔南德斯·阿莫斯图在导言中说:

餐桌前的愉悦属于每一个时代每一个朝代,属于每一个国家每一天;它和我们生活中的其他愉悦携手前进,甚至比它们更为持久。当我们失去其他的愉悦时,它却仍伴随在我们身边,令我们感到欣慰。

我们在餐桌上认识整个世界。盘中物透露了人类过去和现在的秘密:我们的角色、关系和社会地位。从茹毛饮血到饕餮盛宴,人类进步的历史同时也是食物进化的历史。绅士也好,野人也罢,究其根源,吃莫不是人类对上万年来受制于自然的反抗和恐惧,而这种反抗又触发了古老的问题:吃什么?怎么吃?人类上万年文明的进程对这两个问题的答案做了最好的脚注。

为了回答“吃什么”、“怎么吃?”,作者谈到了食物发展中的革命历程。

犯罪、爱情、金钱和食品,是世界新闻报道的四个主题。而最后一个题材是放之四海皆准的。即使在一个秩序混乱的社会里,也只有少数人会关心犯罪;一个不存在金钱的经济体和一种不存在爱情的繁殖也是有可能实现的,但是生活中不能没有食品。食品完全有资格成为世界上最重要的物质,而民以食为天的说法一点也不为过。

食品就是美味的代名词。经济历史学家将食品视为可以制造和交易的商品,所以他们对要送进嘴里的食品不感兴趣。社会历史学家认为食品是阶级区别和阶级关系演变的一个标志。文化历史学家关心的是食品滋养社会和个人的功能。政治历史学家则认为食品的分配和管理是权力的核心。环境历史学家人数虽少,但是影响力却在与日俱增。他们认为食品是各种存在的连接环节,是人类想要竭力控制的生态环境的组成部分。我们与自然环境最亲密的接触就发生在我们进食的时候。食品是愉悦的载体,也是灾难的先锋。

食物的七次革命

《食物的历史》一书将食品的历史纳入世界历史范畴之中,研究食品的生态、文化和烹饪要素,在各个方面追踪过去的食品和我们现代进食方式的关系,并以精简的语言表达出来。

书中阐述全球食物的七次革命:第一次革命发生在烹饪发明的时候,就是火的出现,导致生食转换成熟食的开始,这是人类与其他生物区分开来的时刻,也是社会变革的开始;第二次革命就是食品超越生存的意义——食品的制作、分配、准备和消费过程中产生了各种仪式,为进食蒙上了超自然的面纱;第三次革命是“畜牧业革命”,也就是对特定动物的驯化;第四次革命是以植物种植为基础的农业革命;第五次革命是食品成为社会差异的指标和方式,从旧石器时代将食品视为某种特权的传统到现代小资们的美食观念;第六次革命是食品交易的出现和食品在文化交流中的角色;第七次革命是近500年来被称为“哥伦布文化交流”的生态革命。

火与烹饪

烹饪称得上是历史上最具革命性的创新之一,并非它改变了食物,而是因为它改变了社会。随着食物由生变熟,文明也开始了。当人们围坐在一起吃东西,露营地就成了一个交流的场所。烹饪不仅是准备食物,还是在预定的就餐时间,把社会成员组织在共同的食物周围就餐的一种方式。它引入新的特殊功能——分享快乐和责任。作为一种社会黏合剂的仪式,它甚至可以代替简单的共同就餐。大多数文化认为的盛宴的高潮——实际上就是吃。

烹饪在有些文化中,隐喻生活发生的变化。有些部落,把穿戴绘有食物装饰的服装,视为一种神圣的仪式。这种仪式不仅用以装饰社会,而且祭品的烟雾被供奉上天。亚马逊人“把烹饪视做调解上天和人间、生命和死亡、自然和社会的行为”,这概括了一种大多数社会加在至少部分烹饪行为上的观念。

日语中的“一餐饭”,字面上的意思是“御饭”,这不仅反映了在日本饮食无所不在的重要地位,而且反映其社会本质,事实上,它体现了饮食的地位。生命可以由仪式上的饮食来衡量。孩子出生时,父母会从家庭成员、亲戚和邻居那里,得到红米或含有红豆的米作为礼物;周岁时,他们分发孩子踩过的碎米糕;建筑新房舍时,会杀两条鱼,房舍建好后,会用一餐饭款待邻居。参加婚礼的客人,从接待处领回食品礼物——米糕,上面绘着由鱼肉糊塑成的长颈鹤或海龟,作为长寿的护身符。有人逝世或过生日时,大家也会聚餐。

在印度教社会中,有关食物的规定,对于划分和维护阶层界限和地位,是相当重要的。等级制度以人种来排列,集中反映在与其他等级的人分享食物的种类上——生的食物可以在所有等级的人之间交换,烹调好的食物则不能,因为它反映了相关等级的地位。

素食主义者处于最高和最纯的等级;而“吃肉和喝酒的人次一级;吃牛肉是不可触摸的人的典型特征。”塔鲁族是尼泊尔党地区的第三大阶级,他们不会和低等级的人交换食物或让后者在家中吃饭,但是可以一起吃猪肉和鼠肉。在斐济,当不同部族的人共餐时,他们吃彼此的食物。勇士在场的时候,酋长吃捕获的猪,但不吃鱼和椰子——这是留给勇士的。

今天,在被认为现代化的文明中,我们所说的大多数生的食物,在被端上餐桌前,其实都经过仔细的清洗。“我们所说的生的食物”,是因为“生”是一种建立在文化上的、至少是被文化修正过的概念。尽管,通常我们在吃许多水果和一些蔬菜前,仅是简单地准备一下,我们仍然认为,生吃这些食物是理所当然的,因为这在文化上是正常的。在西方社会,在说到吃生肉或生鱼的话,这里的“生”隐含了颠覆和冒险、野蛮和原始的意义。在中国传统上,人们根据野蛮部族的文明程度,将其分为“生”和“熟”;在欧洲,也有类似的区分方法,并且简单得多,欧洲人的文明历史,在很大程度上,都是在茹毛饮血中度过的。

其他生食的鱼和肉同样脱离原始的痕迹,打上了文明的标记,如同用盛装遮蔽了裸露,用细致的清理扫除了野性。认真地熏烤生火腿,用精细的手工把生牛肉切成长条,再浇上橄榄油,点缀上胡椒和奶酪,送给客人吃。“如果说我们的祖先吃的全是生肉,那么,我们没有完全丧失这种习惯。灵敏的味觉会很好地品尝阿尔勒和波洛尼亚香肠、熏制的汉堡牛排、凤尾鱼、新鲜的青鱼,等等。这些都没有用火烹制,可是他们都会诱惑你的胃口。”

在埃塞俄比亚人们受到了“受用不尽的生肉宴会”的款待,食用前的准备虽然很少,但用文字详细描绘了有繁缛的程序:

流着血并且微温的肉被从动物的身上割下,在客人手里一一传递。每个人用牙紧紧咬住肉的一边,然后用锋利的刀向上划,这样可以切下一大片。在这过程中,必须仔细,避免刮破鼻子。

肉不能直接吃,需要蘸一下berebere,那是一种非常辣的调味品,“给人的感觉,热得可以用来烤肉了”;它甚至可以把肉变成肉泥,“实际上,辣得可以使耳朵流血”。我们的祖先逮到什么吃什么。烹饪发明之后,似乎在世界上大多数地方,生吃变得很罕见了。

烹饪的起源,或者可以追溯为神的礼物,或者是普罗米修斯之火。在古希腊,火是奥林匹斯山上一个叛徒泄露的秘密。在古代波斯,猎人的箭射偏到石头上,在石头的心脏中得到了火。对达科他印地安人来说,火是美洲豹神的爪子和土地撞击的结果。而阿兹特克人的第一把火是太阳,是神在远古的黑暗中点燃的。毛依人在侵入地球中心后,将火带到了库克群岛。澳大利亚土著发现,火的秘密隐藏在动物图腾的雄性生殖器中,在另一个部落中,火则是女人的发明,男人出外打猎的时候,她们用火烧饭,然后把火隐藏在阴户里。“每个人心目中都有自己的普罗米修斯”,几乎每个文明都是这样。

烹调术的革命是第一次科学革命,即通过实验和观察,改变味道,促使食物更容易消化的生化过程。尽管现代营养学家警告说,其中有饱和脂肪,因而不提倡吃肉,但是,因为肉类含有纤维和肌肉,仍然是人体无可比拟的营养来源。

除了烹饪,火还可以把人们聚集在它周围,照明和取暖,远离害虫和凶猛的动物,烹饪又给人类带来了有营养的食物,使火作为“社会磁石”的作用更加完美。它使饮食具有社会性,因为饮食成为食客们在固定时间和地点进行的一项活动。在此之前,很少有什么事情可以促使人们在一起吃饭。原始人围着未加工的动物尸体欢宴的情景,如同一群美洲兀鹰围着一堆骨头,但在烹饪出现以前,吃没有成为社会的催化剂;共同冒险,比如打猎、宰杀和为了集体安全而组织在一起,也促成了团队,但是捕获到的猎物分配后,大家独自享用。然而,当火和食物结合在一起后,几乎是不可抗拒地成为了社会生活的中心。烹饪附加在食物上的价值,提升了它在营养之外的地位,并创造了想象:做祭品、喜爱宴会、宗教活动,以及其他由火促成的神奇转变,如化敌为友。

火不仅是自然现象,更是社会产物……当热薄饼被牙齿咬碎时,人们“咀嚼”着火焰,它的金黄色,它的香味,甚至火苗噼里啪啦的响声……这一切总是充满了奢侈的享受。

烹饪革命通过增加食物的种类、促进消化吸收等手段,使饮食变得更丰富,从此解决了食物营养的问题。食物给人带来愉悦,烹饪的过程强化了这种乐趣。当人们从烹饪中了解了食物的特性和结构,烹饪促进了社会的发展。在烹饪发明之后的另一次革命,就是人们发现了区分食物优劣的方法:有的食物能增强人的体质,使人们获得营养;有的食物却像毒药一样,危害人的身体。食物不仅能使人生存、成长,也可以使人体质下降、生病。它具有精神上和超越物质的作用。

食人部落

食人族,就是吃人肉的人,他们确实存在。来自于哥伦布第二次穿越大西洋的探险中,所有船员亲眼所见。这个小岛就是今天加勒比海的瓜得鲁普。

当年岛上曾做过俘虏的人说:

加勒比人对待他们的残忍程度令人难以置信:加勒比人吃掉他们的孩子,只抚养自己的女人所生的孩子。凡是活着的男性俘虏都被带回去吃掉,那些在战斗中被打死的敌人,就在战斗结束后被吃掉。他们声称,人肉的美味是世上任何东西都不能与之相媲美的。加勒比人抓走战俘时,将其中男孩的生殖器官摘除,以便使男孩长胖一些,当他们想大吃一顿时,就杀死并吃掉男孩,因为他们认为女人和儿童的肉不好吃。

资料显示,阿兹特克人从市场上购买奴隶,把他们养胖,“这样可以使奴隶的肉更有滋味。”据说南美的图皮南巴族(Tupinamba)会将他们俘获的敌人“吃到最后一片指甲”。汉斯·斯塔登(Hans Staden)的畅销小说中,描写了在16世纪50年代前后,他被食人族所捕获并差点被吃掉的故事:

受难者必须忍受女人们的嘲弄,要自己点燃篝火,而他将在火上被烧煮。人们重击他的头,脑浆喷溅在地。然后女人们彻底剥掉他的皮,把他的身体弄得很白,并用木块抵住他的肛门,这样就不会遗失任何东西了。然后一个男人将他的胳膊和膝盖以上的部分砍下来。四个女人将切好的部分抬走,围着茅屋奔跑、狂欢……内脏部分由女人们保管,她们把内脏煮熟,做成名为“明戈”的浓汤,供她们和孩子饮用。她们吃掉肠子和头上的肉。大脑、舌头和其他可以吃的部位都给孩子们吃。当这些全部做完之后,她们就带着自己得到的肉回家了……

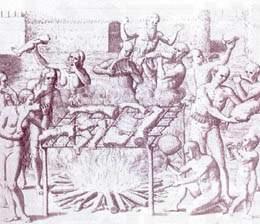

在20世纪末期,西奥多·德·布雷(Theodore De Bry)在其脍炙人口的美洲旅行小说中,栩栩如生地刻画了食人族哄烤人的四肢、女人们喝人血、吃内脏的情景。

在高度文明的基督教国家埃塞俄比亚,仍然存在着专门贩卖人肉的屠夫。在18世纪北美洲的印地安战争中,一个马萨诸塞的民兵惊恐地发现,他们的敌人“以最令人感到恐怖的速度”煎烤着俘虏。在18世纪的很多故事中,都记录了美拉尼西亚的食人族,应该说他们是最实际的部族了:他们将俘获的敌人全部吃掉,丝毫也不浪费,骨头磨成针,用来缝制帆布。

食人者辩解,认为人肉与其他肉类毫无区别,也是一种能够食用的食物。基于文化的认知,人们认为人肉不能与其他肉类相提并论——吃人肉虽然能延长个体的生命,却腐化了群体组织,亵渎了神,或者使人走火入魔。

在新几内亚,有很多过去的食人族——其中一些现在仍保留了吃人的习惯,他们告诉人类学家,他们的敌人就是“猎物”。1971年,加蓬部族的人吃掉附近村庄地上的死尸,法庭宣判他们无罪,因为在他们的文化中,这是很平常的事情。无论是过去还是现在,无论是新几内亚附近的马辛岛,还是其他东南亚和太平洋岛屿,食人族的特征都一样。其中的大多数人告诉人类学家,他们将敌人当作“食物”,正如巴布亚的奥洛卡瓦人所说,是为了“捕捉灵魂”,以补偿失去的勇士。在奥那巴苏鲁人的食人宴会中,并没有明显的仪式特征,人肉被剔除了肠子后,象猪肉或其他猎物的肉一样摆放;除了吃巫师的肉之外,他们不吃同伴的肉。他们吃本族的死人,以保留一种特殊的液体,他们认为这是一种在自然界中无法再生的重要液体。

阿兹特克人认为,吃下战俘的肉可以获得死者的威力,捕获者还将披上死者的人皮,将死者的双手垂在腰间作为装饰。头领和最勇猛的武士将吃人肉作为食物的补充。他们认为,人肉是神的食物,食人是人与神交流的形式。食人是进行“象征性统治”的一部分。

正像历史上发生的其他革命一样,当饮食超越了本身的物质意义,它就变成了一种仪式。从人吃人到顺势疗法,直到健康食品,人们饮食的目的就是净化人格,增加力量,延长寿命,这些成为人们选择食品的准则,是伟大的饮食革命的一部分,为食品赋予了新的意义。

圣洁的食物

丰富的食物使人们摆脱了对营养品的依赖,似乎将人们带入了新的食物魔法时代。

黑麦、大麦、粟、稻米、玉米及小麦的出现,是人类活动一项最辉煌的成就:人类将这些植物(这也许是自然界为其他具有更强消化能力的生物准备的食物)变为了自身食物的主要来源,要知道我们并没有反刍的能力。荞麦、燕麦及高粱等也是重要的庄稼。但这六种植物对于我们特别重要,因为世界的整个文明,就是依靠它们才得以延续。就对历史的影响,作为人类主食所发挥的作用,以及它们在整个世界中的食用范围来看,这六种植物无疑具有世界性的重要地位。

食物中的主食似乎永远是圣洁的,因为它们在生活中必不可少:它们具有非凡的力量。主食常常来自于人们的耕作,但这丝毫不会降低它们的神圣性。

在基督教中,每当祭祀时,只有用小麦制成的面包可以用作圣餐。玉米对于大多数美洲人来说,是神圣的食物,不论它产于何地。美洲的土著人将玉米神话,在那里,玉米被当作圣物,只能小面积种植,而不像在其他地区,玉米是日常饮食中的主食。关于玉米神话的题材,在从圣·劳伦斯到里约尼格罗的作品中,被广泛引用。按照惠邱族的说法,高地上人们分散聚居在墨西哥的几个州里,玉米是太阳的礼物,由太阳之子赏赐给人们,太阳之女教会人们如何种植。玉米的漫长成熟期和艰苦的劳动,是神对人们的忘恩负义所施加的报复。在惠邱族的笑话中,人们最喜欢的话题是与阴茎崇拜有关,因为它将玉米一样的种子植入土壤,使大地受孕。玉米的茎被称为“幼鹿之角”,所有事物都被看作玉米的相似物,或者以玉米来形容,而不像在现在的西方,人们谈到食物,总会想到“面包”。玉米是有感觉、意识和灵魂的。萨满教的道士只有在收获时节,才能被允许食用玉米。阿兹特克的女人要先举行赎罪仪式后,才敢吃玉米。他们拾起每一个散落的玉米粒,否则就会“受到神的指责”。在烹煮玉米时,他们先对着玉米吸气,这样他们就不会惧怕火焰。在受到基督教化以后,因为上帝是吃小麦做的食物,当地人已经不把玉米当作神来崇拜,惠邱族人仍然对玉米崇敬有加。因为信奉玛雅文化,他们将玉米壳用来占卜,相信玉米能够带领他们进入来生。

人们在圣诞节时会食用鹅和火鸡,而在美洲人看来,家禽是不能用于圣典的。北美高原上的奥格拉拉人吃狗肉时,通常会认为那是一种宗教食品。狗肉大餐是按照宗教仪式的顺序安排的,宰杀之后,人们会哀悼,为失去朋友而伤心。人们会在狗的身上涂上红色的油彩,象征“红色的道路,它……代表世界上的所有仁慈”,狗被面向西方摆放,用一个绳子绕在狗的脖子上,法师从后面向狗重击。“宰杀的动作之快犹如一道闪电,以保证狗的灵魂能够超脱到西方,与雷神会合。闪电象征着主宰着人们生死的力量。”狗肉被烹煮时,不加任何调味料:这是圣洁的食物超越文化之处,人们食用它,是为了救赎,而不是品尝美味。

印度人崇拜牛,所以不吃牛肉。这样的做法将神圣的食物等同于不洁的肉类,因为后者也是被禁止食用的,包括食肉动物、昆虫和啮齿动物。

粗粗看来,在中世纪时欧亚及非洲大陆的农耕文化中,人们的主食是不确定的:东方吃稻米,中亚部分地区吃大麦,西方人吃小麦,而在一些不受人注意的地方则是吃粟和黑麦。就新世界中的农业而言,与其文化的多样性恰恰相反的是,玉米得到了普遍地种植。在专家的眼中,玉米与它那些存活下来的野生近亲品种并没有多少相似性。玉米的原生品种现在大概已经不存在了,但可以肯定的是其野生的原生品种只能够结出单行的玉米籽,而且粘性很差。但到了伟大的美洲文明时期,早期的农艺学取得了巨大成功——玉米得到了改良,能够结出多行的玉米籽,中间的玉米棒子也富有油分。玉米形成这样的多行结构不是自然进化形成的,它是栽培者有意识的选种杂交的结果。

现在很难确定人类何时开始对玉米进行的选种杂交,但从墨西哥中部地区提取到了这种玉米在公元前4000年中期的整体标本。在公元前5000年的墨西哥中部及秘鲁南部地区,也发现了这种玉米的部分化石。玉米的生产和加工均需要一些科学方法指导,因为玉米本身的营养并不丰富,如果加工不当的话,就会导致食用者患上蛋白质缺乏症——糙皮病。预防此病的方法就是在玉米食用者的饮食中加上其他的补充食物,在玉米中加入南瓜及大豆就是一种极好的三位一体的素食品。在发现最早的玉米栽培种植证据之前,在墨西哥马德雷山脉的塔毛利帕斯地区、瓦哈卡地区(特旺坎出现大量考古证据的地方)、利马北部及阿亚库乔盆地,这里的居民都已经在腌制瓶状葫芦——迄今为止南瓜最早的栽培品种。由此看来,在古代美洲的人口稠密居住地区,均衡的饮食必定盛极一时。为保证广大玉米食用者的健康,人们将熟透了的玉米放入水中浸泡,然后用菩提树枝或者木碳烘烤后,剥去透明的表皮,这种方法也可以去除玉米中的氨基酸,提高蛋白质含量。在现在危地马拉的南部海岸地区,考古学家已经发现了公元前2000年中期至末期人们用这种方法来加工玉米的工具。

公元前8000年左右的中部海岸地区,即现在的秘鲁地区,那里的居民已在吃一种与现代栽培品种近似的红薯。如果这些红薯的确是人们种植的,红薯就应该是新世界中最早的农作物,很可能在其他地方它也会是最早的。跟玉米一样,最早的野生红薯品种已经不复存在。土豆可能是人们在寻找红薯替代品的过程中的发现,人们希望寻找到一种庄稼既有红薯的某些特点,又适于在高海拔地区存活,这样最终土豆得以出现。目前所知的最早土豆试验发生在约7000年前的秘鲁中部及喀喀湖地区。土豆人工种植的试验成功后,那些山区居民在食用土豆后,也与山谷平原的居民一样,变得强健有力。

约1000年前安第斯山脉高海拔地区的蒂亚瓦纳科城开始衰败的时候,那里的土豆年产量已达到了3万吨。在西班牙入侵以前,该地区的土豆种植品种也有150种之多。从当时这里玉米及土豆的分布状况,可以看出该地区的政治生态环境发挥了怎样的作用。玉米是种植在祭司园子里的神圣作物,需要人们小心翼翼地呵护,付出大量的心血,但因其不适应这么高的海拔,而且不适应这里的干旱霜冻气候,所以玉米的产量很小,只能供一些宗教活动所用。欧洲的观察家注意到,土豆则完全没有玉米这样的娇贵,它是当时劳动者每天的主食。据观察家称,“如果没有土豆,一半的印地安人都会没有东西可吃”。土豆还含有多种营养物质。如果食用量足够大,土豆能够提供人类身体所需的全部营养物质。

饥荒与生俱来

在历史上,饥荒一直是丰裕的对立面,直到现在这一状况才有所改变。1845年~1849年在爱尔兰发生的土豆饥荒暗示着,如果没有食物的产业化带来的巨大好处,世界将变得不可想象。这次饥荒中上百万的人成批死去,上百万的人被迫移民海外,结束了爱尔兰人口稠密的历史。

1867年~1868年类似的土豆饥荒使比利时和荷兰几乎遭到了灭顶之灾。然而在产业化的时代,世界穷人和富人的两极区别越来越明显。当产业化社会解决了他们食物供应的问题时,世界其他许多地方还有很多人在挨饿。

欧洲、北美和其他几个幸运地区之外的国家,19世纪最后30年的饥荒中死亡的人数是前所未有的,在所有能估算得出死亡人数的灾荒中,这次灾荒也许最为严重。1876年~1878年,雨季没有一如既往地降临印度,据官方统计,这段时间的死亡人数是500万,客观统计则是700万。在中国,这场饥荒被政府称作:“在中国21个朝代中经历的最可怕的一场灾难。”与厄尔尼诺有关的类似灾难——太平洋逆流,这一灾难周期性地影响着秘鲁以及热带地区许多地方。在1880年末和1890年下半年又转袭回来。这段时间里,乍得湖干缩了一半,尼罗河地区的食物产量下降了35%。据估计,因此而造成的死亡人数在印度为1200万~3000万,在中国为2000万~3000万。

全球相互影响的气候让灾难总是以出乎意料和难以控制的局面出现。然而,19世纪后期的饥荒有了食物历史前所未有的特征:受益于世界范围内的丰饶食物和全球化的有效通讯,饥荒在技术上是可以避免的。可是,它还是不断地发生,并将继续发生。一些人指责自由贸易“使得与人类生存紧密相连的利物浦小麦的价格和马德拉斯的降雨量变得变幻莫测”。帝国主义的确是加重了饥荒,而且可能还是引起饥荒的原因之一。曾有人对传教士说:“欧洲的饥荒就像满天的秃鹫。”祖鲁的重要人物柴斯瓦耶(Cteshwayo)曾试图与英国政府抗争,他认为是“英国贼把雨给停了”。他宣称,伦敦吃了大量印度的面包,即便他们没有引起饥荒,他们对饥荒的处理至少也极不妥当。食物是人道主义者们关注的一部分。中国清政府以常规粮食储备处理了1743年~1744年的饥荒。美国中西部在1889年~1890年遭受了与世界其他灾区一样严重的干旱,但妥善的求援措施使得饥荒死亡人数得到有效控制。

由于分配的不平衡,食物丰饶和饥荒的共存现象在20世纪末仍然存在。在发达国家,食物生产过剩,饮食过度,而贫困国家却处于饥荒的威胁下。20世纪60年代,专家们坚信在几十年内饥荒将会蔓延全世界。1960年~1965年,贫困国家的粮食产量只有人口增长的一半。20世纪60年代中期,印度的粮食储备量相当于“堪萨斯麦田”的产量。1967年,雨季没有降临印度,美国给印度输送了其小麦收成的1/5。但即使紧急的饥荒援助被有效控制,它也难以成为长久之计。而且,这种援助通常都会受到战争、腐败和意识形态的阻挠。有几种力量可以穿透文化之间的障碍并促成食物的国际化,战争就是其中之一。然而,能彻底解决饥荒的危机只有农业革命。

1970年,联合国粮食农业组织一反前几年悲观的预测,认为地球的农业生产潜力能养活1570亿人口。据报道,巴基斯坦、土耳其、印度、菲律宾、肯尼亚和墨西哥的农业革命使得“早些年发生在美国和日本的农业劳动革命相形见绌”。20世纪90年代早期,第三世界3/4的粮食生长地区都采用了新的品种。在中国,新品种占全部品种的95%。

绿色革命的确可谓人类最伟大的成就之一。它养活了上亿人口,若是没有它,这些人可能都会活活饿死。

未来世界,我们或许无法用传统的农作方式来养活全球人口,同时,绿色革命和生物基因工程将发挥其所长,未来的全球粮食危机将是基因大战。