“污名化”的流动人口问题

2009-10-22李建新丁立军

李建新 丁立军

摘 要:对于流动人口存在着不少“污名化”的现象,认为流动群体是问题群体,如违法犯罪率较高、计划生育超生,等等。如果分析仅停留在一些粗指标的比较上,那将掩盖问题的实质。从“人口统计事实”出发,以动态的结构视角解读统计数据,就会发现这些数据的误导性和欺骗性。对流动人口的“偏见”、“污名化”等现象在一定程度上阻碍了人口城市化的进程,更阻碍了农民工的城市“融合”进程。

关键词:流动人口;农民工;超生移民;污名化

中图分类号:C92 文献标识码:A 文章编号:0257-5833(2009)09-0056-09

作者简介:李建新,北京大学社会学系副教授;丁立军,伊犁师范学院人文学院讲师 (北京 100871)

一、研究背景

在人口学上,流动人口是一个比较难以厘清的概念。事实上,在我国传统的计划经济体制和城乡户籍制度下,基本上不存在当今意义上的人口流动。改革开放以后,随着流动人口的不断增加,人口流动现象才引起学者们的关注。关于流动人口的定义口径,不同时期的人口调查或普查对流动人口有不同的定义,近年来我国学者在这方面进行了很好的梳理(注: 段成荣、孙玉晶:《我国流动人口统计口径的历史变动》,《人口研究》2006年第4期。)。按照2005年全国1%抽样调查项目,流动人口是指“调查时点居住地”(调查项目R7)在本调查小区,但“户口登记地情况”(调查项目R6)为本乡(镇、街道)以外的居住半年及以上的人口,同时这个人口中还需剔除掉市内人户分离的那部分人口。

从20世纪50年代我国建立户籍管理制度直至20世纪80年代初期,我国流动人口数量相对很少。但是改革开放以后,特别是80年代中期我国户籍制度改革以后,伴随着现代化进程和城市化发展步伐的加速,流动人口的规模也开始迅猛增长,这是社会经济发展的必然结果。从历次普查和小普查的流动人口调查数据可以看到,1982年第三次人口普查到1990年第四次人口普查,我国流动人口数量由1000多万人增加到3700万人,2000年流动人口超过1亿人。2005年全国1%抽样调查显示,我国流动人口高达近1.5亿人(注:数据经过统一口径调整,参见段成荣、杨柯等 《改革开放以来我国流动人口变动的九大趋势》,《人口研究》2008年第6期。),占全国总人口的11%以上。从20世纪80年代到现在短短20多年的时间里,我国流动人口翻了近4番,达到了空前的增长水平。可以预料,伴随着我国城市化步伐的加快,农村劳动力的转移的不断增加,我国流动人口的规模还将持续增长。日益庞大的流动人口给我国城乡二元结构带来了巨大的冲击,深刻地影响着我国社会转型与变迁。

随着社会经济的发展、城市化进程的加快,以及全国范围的农村体制改革、农民观念变化等,农村剩余劳动力人口正逐步地大量涌入城市。流动人口的增加给城市发展带来活力的同时也带来许多问题,近几年流动人口的研究也成为学者和政府持续关注的议题。在有关流动人口的研究中,除了肯定流动人口对城市发展的积极作用外,也有不少研究关注流动人口带来的特定问题。有一类问题被认为是这样的:流动人口特别是农民工大量进入城市,会给城市的社会治安、社会稳定以及管理这部分人群的计划生育等带来巨大挑战。一些研究认为,流动人口的违法犯罪问题比较突出,大量无序的外流农民工往往与流入地人口产生社会经济上的摩擦,构成社会不稳定因素;还有一些研究认为,由于对流动人口缺乏有效的计划生育管理手段,城市反而成为流动人口逃避计划生育的隐蔽所,流动人口被认为是很容易逃避计划生育责任的群体,是超生现象的主体。那么,流动人口是不是这样一个“问题群体”呢?要正确回答这些问题,我们需要进行深入的研究。

二、我国流动人口特征

了解流动人口群体特征是我们回答这些问题的必要前提。以动态的结构视角考察人口现象是我们从差异及变动中把握了解人口总体变化趋势的有效手段。面对我国当前如此庞大的流动人口规模,首先我们要清楚的是什么样的人群在流动,他们为何而流动?

1.流动人口的年龄性别结构

先从人口自身内部结构即年龄性别结构来考察一下我国的流动人口。实际上,从宏观角度看,人口流动如同生育、死亡等人口事件一样,也呈现出较稳定的年龄性别模式。以我国2000年第五次人口普查人口迁移流动的年龄性别特征为例,人口迁移流动有较强的年龄性别选择性,即年轻的男女性人口较其他年龄段的人口有着更高的迁移流动率。在第五次人口普查中所显示的1亿多流动人口中,15以下的少年儿童人口为1409万,占总流动人口的13.75%;15-44岁青壮年人口为7290多万,占总流动人口的71.29%,为流动人口的主体;45-64岁中老年人口为1185多万,占总人口的11.59%;65岁及以上老年人口为340多万,仅占3.34%。进一步从年龄性别结构上分析,可以看到(见表1),男女性流动人口主要集中在15-44岁,男女流动人口比例均达到或超过70%。特别是在15-19、20-24、25-29和30-34岁这四个年龄段上,男女流动人口均超过各自男女总流动人口的10%,男性合计超过了男性流动人口的54%,女性则超过了60%。此外,女性流动人口较男性流动人口分布集中度更年轻,如15-19、20-24以及25-29岁的女性流动人口比重均高于男性对应的年龄组,而从绝对数上看,15-24岁的女性流动人口多于男性。从历史数据考察,虽然我国流动人口这些特点有些变化,但大体上与国际上流动人口一样,具有很强的年龄性别选择性。

资料来源:根据段成荣等 《改革开放以来我国流动人口变动的九大趋势》(《人口研究》2008年第6期)一文提供基础数据计算。

2.流动人口的流动原因

流动人口为何流动?这一问题在历次普查或抽样中都有涉及。依据流动原因,可以将流动人口划分为经济型和社会型流动两大类。前者是指因工作调动、分配录用、务工经商、学习培训等原因而流动的人口;后者则是指因婚姻迁入、随迁家属、投亲靠友和退休退职等原因而流动的人口。

表2数据显示,1990年是流动人口流动动因的分水岭。20世纪80年代,流动人口以社会型流动人口为主体。1987年,社会型流动人口在全部流动人口中占56.3%。在全部流动人口当中,因婚姻迁入而流动的流动人口所占比例高达21.04%,因投亲靠友、随迁家属等原因流动的人分别占18.7%和15.1%。在经济型流动人口中,虽然务工经商而流动的人比例相对较高为26.58%,但经济型流动人口的合计仍不足36%,明显低于社会型流动人口的比例。在社会经济发展过程中,追求经济目标才是人们迁移流动的根本动力,1990年务工经商者占全部流动人口的比例迅速提高到50.16%,各类经济型原因合计所占比例更是提高到60.2%,短短数年就超过了社会型流动人口所占的比例。而在社会型人口流动中,无论是婚迁、随迁还是投靠型流动人口的比例都明显下降。进入21世纪之后,流动人口中经济型活动人口占主流,而其中务工经商者的比例维持在50—55%的较高水平上。

由此我们可以得出一个基本的结论和判断,当今的流动人口主要是为提高生活水平、追求更好的发展而流动。事实上,流动人口流动的动因结构的变化一方面直接反映我国社会经济发展和城市化进程的加速;另一方面也反映出了流动人群观念的变化。动态地观察流动因素的结构变化,可以帮助我们更好地解释大规模的流动人口现象,准确地判断人口流动中出现的问题。

三、“污名化”的流动人口问题

1.“污名化”概念

污名(Stigma)一词的起源可追溯至古希腊。社会学家戈夫曼对“污名”现象做了深刻分析。戈夫曼在经验研究的基础上,提出了一个“受损的身份”(spoiled identity)的核心概念,用于描述遭受污名化体验的人们,被社会他人贬低的社会地位。污名化(stigmatization)的目标对象就是由于其所拥有的“受损的身份”,而在社会其他人眼中逐渐丧失其社会信誉和社会价值,并因此遭受到排斥性社会回应的过程(注:Goffman E. Stigma,Notes on the management of spoiled identity,New York :Simon &Schuster,1963 ,p.1.)。

污名化常常是与精神失常、疾病、学习差、低社会地位和贫穷联系在一起,并且会在住房、教育和就业等方面遭受歧视和区别对待(注:Allison,“Stress and oppressed category membership. ”in JK Swim, C Stangor, San Diego(eds,),Prejudice: The Targets Perspective, CA: Academic, 1998, pp.145-70.)。贴标签、消极的刻板印象、排斥、歧视和身份低下都标志着污名(注:Link , Phelan,“Conceptualizing stigma,” Annu. Rev. Sociol,27, 2001, pp. 363–385.)。不少学者也把污名看作是一种社会建构,是主流文化给特定的行为和群体贴上了标签(注:Crocker J, Major B, Steele C.,“Social stigma,” in S Fiske, D Gilbert, G Lindzey(eds.),Hand book of Social Psychology, Boston, MA: McGraw-Hill,vol.2, 1998, pp. 504–553.)。一般认为,在社会中,受到他人污名的人在情绪上会持续焦虑、压抑,甚至会出现反社会倾向;而在行为上也会受到负面诱导。例如,初次进城的农民工,在城市中受到城市居民的排斥和鄙视后,慢慢地真的认为自己“素质”低下,认为自己根本无法融入城市生活。久而久之,这些人就成了城市的“边缘人”,并且在行为上也向着污名的特质“看齐”。显然这样的污名化过程对社会的影响是具破坏性的。

污名概念包含污名化(stigmatization)、被污名者(stigmatizedperson)和实施污名者( stigmatizer)三个要素,而污名化被视为一种动态的群体过程,在这个互动过程中,处于强势的实施污名者通过贴标签(labelling)将被污名者的某些负面特征加以扩大,直至形成固定的刻板印象。

在我们现实生活中,存在着不少对某个群体实施“污名化”的现象,流动人口就是一个易被实施污名的“对象”。在我国城市化进程之中,流动人口在不少方面,都比较容易被贴上“标签”、被“污名化”,进而成为“问题人口”。其中把流动人口与高风险不安定的犯罪人群联系起来、把流动人口与“超生移民”等联系起来是现实生活中最常见的例子。

2.流动人口与高风险犯罪人群

在我国人口城市化进程中,流动人口带来了社会治理、社会治安问题。把流动人口与高风险的犯罪人群相联系并不奇怪,人们的确发现,在城市社会中,流动人口的犯罪现象要比户籍居民严重,整体的犯罪率也高于户籍人口。通过经验或大众传媒,人们接受了流动人口“犯罪”风险高这样一个“刻板印象”,把流动人口与高犯罪风险人群等同起来。流动人口等同于高风险犯罪人群吗?从统计数据上看,流动人口总体犯罪率是高于户籍人口。但是,如果分析仅停留在这样一些粗指标的比较上,那将掩盖问题的实质。从人口学的结构视角去解读这些统计数据,我们会发现这些数据的“误导”性和“欺骗”性。从以上的统计事实我们知道,流动人口这个群体最突出的人口学特征是年轻,即流动人口是以年轻人为主体的人口,那么年龄与犯罪是不是有关联呢?

这里不妨先介绍一些西方关于年龄与犯罪关系的研究成果。西方犯罪学常常将年龄与犯罪结合起来考察年龄的犯罪分布曲线,试图寻找影响这种分布的原因并进而进行犯罪现象解释。国外一些研究发现,年龄的确与犯罪相关联(注:Greenberg, David F., “Delinquency and the Age Structure of Society”, in Sheldon L. Messinger and Egon Bittner(eds.),Criminology Review Yearbook, Beverly Hills, Calif:Sage, 1979, pp. 586-620.)。年龄对犯罪的影响并不依靠其他的人口社会学特征的犯罪相关变量 (如教育、婚姻﹑就业﹑性别﹑种族等),年龄在任何地方都与犯罪相关联,年龄不管这些事件是否发生或变量是否起作用都会影响犯罪。在引入控制与犯罪关联的社会经济因素后,研究者发现年龄效应实际上是与犯罪直接联系的,年龄效应是单独起作用的,不同的只是在犯罪的水平上有区别,犯罪的曲线分布模式是一样的。因此,年龄效应对犯罪的影响是一个独立的不变量。

西方学者的另一种观点认为,不能简单地把年龄与犯罪作为因果关系来理解。事实上,年龄“相当于”一个复合变量,是大量能够解释犯罪变量的汇集,整合了诸如体力、受教育程度、财富、婚姻状况、职业等等与年龄相关的生理、社会因素,所有这些都可以构成对犯罪现象的解释。年龄的犯罪分布只是一个简单统计事实而已,正是因为它是多个具有解释力的变量的组合体,所以它本身似乎具有了很强的解释力,这也是诸多犯罪研究都诉诸于年龄的原因(注:Travis Hirschi,Michael Gottfreddson.,“Age and Explanation of Crime”, The American Journal of Sociology,Vol.89, No.3, 1983, pp. 552-584.)。本质上年龄本身与犯罪并没有因果关系,而是年龄背后能够体现出来的各类社会、经济、人口因素在起的作用。年龄与犯罪关系在统计上虽然表现为高度相关,但是年龄本身对于犯罪不具备很好的社会性解释力。

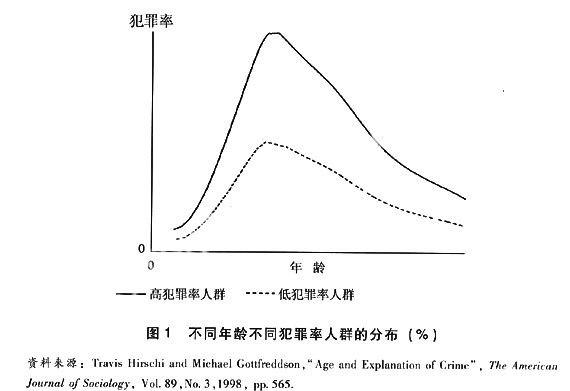

总之,西方的研究表明,尽管年龄与犯罪率之间关系的解释有诸多争论,但是二者的统计相关性却是明确的。不同时期、不同国家地区、不同族裔如白人与黑人,其人口的年龄结构分布都与犯罪率具有较强的相关性,如图1所示,年龄分布与犯罪率呈现出稳定的关系。无论是高犯罪群体还是对低犯罪群体,年轻人口的犯罪风险总是高于其他年龄组人群,都具有相近的年龄犯罪率发生模式,差别只是在于犯罪率的水平不同。

图1 不同年龄不同犯罪率人群的分布(%)

资料来源:Travis Hirschi and Michael Gottfreddson,“Age and Explanation of Crime”, The American Journal of Sociology, Vol.89,No.3,1998, pp.565.

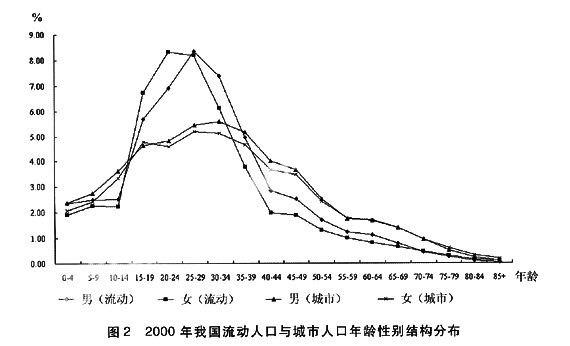

与流入地的户籍人口相比,流动人口最显著的特征在于他们人口自然结构的不同。也就说,从人口年龄性别构成上看,户籍人口年龄性别结构与流动人口的年龄性别结构不具有可比性。以2000年人口普查数据为例,在2000年我国1亿多流动人口中,流动人口在15-34岁的比例较高,占总流动人口的57.7%以上,其中20-29岁女性和25-29岁男性均超过了8%。如下页图2所示,流动人口的年龄性别结构与城市人口的年龄性别结构存在着明显的差异。2000年人口普查数据显示全国人口15-29岁的人口比重为25.36%,大大低于同期同年龄段流动人口的44.2%水平。在流动人口集聚的大城市,如北京、上海、广州等更是如此。以流动人口居多的上海市为例,2000年第五次人口普查时上海市外来流动人口为387万,其中15-29岁的年轻流动人口为176万,占流动人口的45.46%,大大高于户籍人口同年龄岁组的24.39%的水平。在其他因素相同的条件下,单单从人口年龄结构的角度看,由于流动人口年轻人口比重较大,而人口年龄结构又与犯罪几率分布相关,所以由此计算的流动人口的犯罪率肯定高于户籍人口,但这并不能因此推论出流动人口是高犯罪率人群的结论。比较户籍人口和流动人口的犯罪率,必须从年龄结构的差异性中去比较,不能笼统地以总体犯罪率的高低比较两个不具有可比性群体的犯罪水平高低,否则就掩盖了事物现象的本质差异。

值得注意的是,流动人口大量流入城市,由于各方利益不同而增加了城市户籍人口和流动人口的摩擦甚至冲突的概率。在这个过程中,城市社会对流动人口的社会歧视,特别是对农民身份进城的先入为主的“标签化”都大大增加了社会冲突的可能性。事实上,从以上2000年的普查数据可以看到流动人口中20-34岁组的人群主要是20世纪70 年代末期改革开放以后出生的年轻人。与他们的父辈不同,新一代年轻农民工的经历、文化水平、思想观念都发生了变化,对社会公正待遇的诉求也比他们的父辈更为强烈、更为敏感,因此,当他们受到不公平的政治、经济、社会待遇时,受到城市人群的偏见和歧视时,不再选择沉默,他们会以不同的方式表现出来,而极端的方式则是冲突对抗。

所以,当人们把流动人口与高犯罪率以及不安定人群等同起来,并将流动人口“污名化”的时候,这样做不仅没有科学根据,反而掩盖了问题的本质;更重要的是这种歧视和“污名化”反而可能成为部分流动人口走向极端的导火索。

3.流动人口与“超生移民”

“超生移民”是对流动人口另一形式的污名化标签。自20世纪90年代小品“超生游击队”在全国春节联欢晚会上演之后,这顶帽子一戴就是十几年,而且还有学者和官方时不时地举出例证强化这一“刻板”印象。这种刻板印象认为,由于对流动人口缺乏有效的管理手段,城市不仅没有成为限制流动人口生育的现代生活天地,反而成为他们“超生”的隐蔽所,流动人口被认为是逃避计划生育责任的群体,是超生现象的主体。

进入21世纪,我国成为公认的低生育率人口之后,有关部门对流动人口这个群体的生育水平依旧不“放心”。尽管西方人口学理论证明人口流动有利于人们生育观的转变和降低生育率,但是结合我国国情和现实,官方和一些学者依旧给出案例论证流动人口对计划生育工作的负面影响。一些研究指出,流动人口计划生育呈现如下特点:计划生育率低、早婚生育及计划外怀孕生育的比重大、人工流产率高;还有研究者指出了流动妇女由于绝大多数处于生育旺盛期、流动人口流动性大、居住分散、难以管理、存在着出于生育动机而流动的已婚育龄妇女等因素,使得流动人口对生育率的负面影响不容忽视(注:潘淑清:《试论人口流动与生育转变》,《西北人口》2001年第2期;

戴鱼兵:《流动人口计划生育管理与服务研究》,《中国计划生育学杂志》2003年第1期;

汤兆云:《当代中国人口政策研究》,知识产权出版社2005年版,第250页;

江亦曼等:《全国流动人口计划生育管理研究》,《南方人口》2001年第2期。)。

在2007年初《中共中央国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》公布之后,为落实《决定》的精神,各地有关部门又开始积极寻找工作差距,由于城乡居住人口的生育水平已经很低,不少地区的计划生育工作重点又再次指向了流动人口这个群体。2007年国家人口计生委做了一项关于流动人口生育的调查,这项调查结果被官方和媒体广泛传播使用。调查结果的内容是这样显示的:目前全国流动人口规模已经达到1.5亿,超过全国人口的1/10,70%以上是生育旺盛的育龄人群,全国流动人口违法生育占50%-80%,福建占70%,而在人口大省安徽,流动人口的超生已超过60% ③

《瞭望新闻周刊》2007年第50期。)。

不可否认,正如上述统计事实所显示的那样,在当今流动人口中,随着性别构成不断均衡化,育龄妇女在流动人口中所占比重在逐年提高。1982年,育龄妇女在流动人口中的比重仅为28.47%,1990年为32.47%,到2005年进一步上升到了38.39%。育龄妇女在不断增加的流动人口中所占比例在不断提高,意味着人口和计生工作直接对象的规模在大幅度增加。但是,这些不断增加的流动育龄妇女会成为“问题”人口,会是“超生移民”吗?遗憾的是,在有关部门眼中,流动人口再次被“问题”化、“污名”化。正如2007年《瞭望新闻周刊》对中国计划生育进行主题报道时,配发题为《“超生移民”管理尴尬》的文章所释放的信息那样:“只要问起当前计生最头疼的问题,各级计生干部无一例外地感叹:‘流动人口计划生育难抓。”③在有关部门和大众媒体的眼中,流动人口成了“超生移民”,成了“问题人口”。

然而,事实是怎样的呢?让我们首先重新来审视一番上述的论证或调查数据:其一,以上实证研究数据来源的真实性和代表性问题。因为这些调查多为相关部门所做,其可信度和代表性是值得怀疑的,特别是代表性问题。可以看到,不少研究流动人口“超生”的结论是以“个案”为依据的,或者是以选择性很强的调查对象为依据的,这样的研究根本无法代表全体流动人口。其二,数据的使用存在着选择性和“误导”性问题。在上述由国家人口计划生育相关部门有关流动人口超生现象的调查中,由于调查由权威机构实施,也许我们不必对数据的来源与质量产生怀疑。但是,从公布数据的技术上看,却有不少统计数据指标的选择和“猫腻”。我们再来审视一下有关部门公布的数据:“全国流动人口违法生育占50%-80%,福建占70%,而在人口大省安徽,流动人口的超生已超过60%。”注意在这组公布的数据中,只有“吓人”的高百分比,没有关键的分子分母总量的绝对数。因为没有这个关键的分子分母总量绝对数,仅仅依靠相对数指标我们不可能推论出“超生”问题的严重程度。譬如,如果全国违法生育总例数共计一万,相对于中国这么大的育龄人群基数,流动人口由于育龄妇女年龄结构轻而占这样的高比重又有何妨?况且何谓“违法生育”,很可能是许多流动人口到了新地方没有及时申请生育指标所致。再看人口大省安徽,如果调查年份的超生人数为1000,流动人口超过60%,这样的数据我们需要担心什么?它能动摇我们的低生育水平吗?也正是如此,有关部门才会在关键的总量绝对数上“含糊其辞”,误导视听,这不能不说是我们计划生育工作的一个误区。

我国流动人口是不是“超生移民”,他们是为了“超生”而流动吗?实际上,上节的分析已经给出了答案,当今的流动人口主要是为提高生活水平追求更大的发展而流动。那么,人口迁移流动对生育意愿和生育行为有又什么样的影响呢?在这方面西方人口学家已经有很多成熟的研究结论,并提出了若干解释性理论:如适应理论(社会化、同化理论)、选择理论、中断理论(干扰理论)和分离理论 ③ 陈卫、吴丽丽:《中国人口迁移与生育率关系研究》,《人口研究》2006年第1期。)。这几个主要理论的结论是,人口的流动迁移对降低生育率有着积极影响。

事实上,中国的情况也是如此。这里我们援引三项比较有说服力的论证。这些研究具备以下特点:第一,研究所使用的人口流动数据为全国历次普查或小普查数据。一般学者都认为,固然普查数据也有质量瑕疵,但在诸多调查数据中,普查数据无疑是最具有公信力的,数据质量是相对较高的;第二,流动人口数据为全国普查或小普查数据,具有很好的代表性;第三,研究手段为多元统计模型,方法得当。

You and Poston(注:You,Helen Xiuhong and Dudley L. Poston,Jr., “Are Floating Migrants in China ‘Childbearing Guerillas: An Analysis of Floating Migration and Fertility”,Asia and Pacific Migration Journal,Vol. 13, No.4, 2004.)使用1990年人口普查数据,比较了农村非移民、农村永久性移民、乡城长期移民、乡城短期移民、城市永久性移民和城市非移民人口的生育率差异,并用多元统计对人口的社会经济特征加以控制后,得出乡村迁移人口的生育率低于农村非移民人口但高于城市非移民人口的生育率的结论。

陈卫、吴丽丽③利用2000年全国人口普查0.95‰抽样原始数据,通过比较农村本地人口、城市本地人口和流动迁移人口三个群体在生育率上的差异,并进行多元统计分析,结果表明,流动迁移对生育率有着非常显著影响,城市外来人口的生育率不仅显著低于农村本地人口,而且也低于城市本地人口,远期流迁人口(1995年之前发生迁移流动)的生育率要低于近期流迁人口(1995-2000之间迁移流动)的生育率。

郭志刚教授利用2005年1%抽样调查数据进行了深入的研究。其结论是人口流动在很大程度上降低了全国生育水平

郭志刚:《家庭代际关系的人口社会学研究》,教育部人文社会科学重点研究基地2004 年度重大项目立项课题报告,2008。)。研究显示,全国流动人口的总和生育率只有1.19,这不仅显著地低于非流动人口的相应水平1.41,而且实际上已经达到了极低的程度。而且,我们还能看到流动人口的各个孩次总和生育率都是低于非流动人口的,其二孩生育和多孩生育水平也都是极低水平。此外,流动人口在各孩次上的平均生育年龄也都显著高于非流动人口。在人口学上虽然时期生育水平并不等同于终身生育水平,有时时期生育率很低可能是一种非常的暂时性现象,在非常时期结束后,一般会出现较明显的补偿性生育。但是,我国目前的流动人口趋势不是一种“非常”现象,而是社会经济发展、人口城市化的结果,是一个不可逆的现代化过程。

20世纪80年代,由于人口计划生育政策的严格实施,不可否认确有不少农村人口为生男孩而转战各地“流动”,如同十几年前黄宏、宋丹丹演的小品《超生游击队》的台词这般:“他进我退,他退我追,他驻我扰,他疲我生,我就不信,按这个原则就保不住儿子!”但今天流动人口流动的目的不再是为了生育,而是为了提高生活水平。从流动人口特征描述的统计分析中已经看到,他们是较年轻的、教育水平相对较高的;我们还看到,从20世纪80年代至今人口流动的动因已发生了本质变化,他们主要是为了摆脱贫困,追求更高更好的生活水平而源源不断流入城市。既然发生了本质的变化,有关部门就不该再用个别案例继续“污名化”这个群体。很显然,现实中这些微不足道、不影响全局水平的所谓“违法生育”现象被有关部门及媒体放大了。这里一方面表明我们在认识人口现象、人口问题上存在着缺陷,即在认识我国各种人口现象、人口问题时,缺少总体逻辑思维(population thinking)观念,即没有在差异性、多样性中把握总体,往往以偏概全,以个案推断总体。这种认识方法极大地影响了我们对人口问题的深入了解和全面把握。另一方面,也不能否认,有关部门出自于部门利益的考虑。毋庸违言,实际工作中一些部门为了强调突出本部门的重要性,往往会“建构”出一些“问题”来,或者夸大问题的严重性,进行“小题大做”。流动人口是“超生移民”的判断在很大程度上就属于此例。

四、小 结

进入21 世纪以来,我国政府对流动人口的工作方针发生了重大转变,国家相继出台了一系列政策措施,旨在改革城乡分治的二元户籍制度,并通过清理各种针对进城民工的歧视性政策,降低农民外出就业的门槛,为农民外出就业创造公平环境,实现农村劳动力向城市的顺利转移。2008年党的十七届三中全会又通过《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》的文件。该文件提出,要统筹城乡社会管理,推进户籍制度改革,放宽中小城市落户条件,使在城镇稳定就业和居住的农民有序转变为城镇居民。可以说,在破除城乡制度壁垒方面,近几年来我国各级政府出台了许多相关政策。

我国学者在描述目前我国流动人口融入城市社会时,概括了融入的四个阶段即经济整合、文化接纳、行为适应和是否认同(注:杨菊华:《从隔离、选择融入到融合:流动人口社会融入问题的理论思考》,《人口研究》2009年第1期。)。城乡社会由于户籍等一系列制度壁垒的存在,所以,流动人口融入城市社会是一个艰难的过程,在城市社会中存在不少对流动人口“偏见”、“污名化”等现象,则在一定程度上更加阻碍了人口城市化的进程。事实上,乡村人口城市化过程不仅仅是个“融入”的过程,更是个“融合”的过程,后者强调身份平等、相互适应、和谐共存。在这方面西方社会的经验值得借鉴,在现代化城市化进程中,流动人口如何被城市所容纳,特别是如何接纳移民子女,让移民的第二代成为城市人而不被边缘化、歧视化,必须引起我们足够的重视。我国正处在农村人口城市化的加速进程之中,一方面我们需要尽快破除各种“看得见”的城乡制度“硬壁垒”;另一方面,更要破除城市强势群体中“看不见”的心理、观念上的“软壁垒”,只有破除对流动人口的“偏见”、消除“污名化”现象,才能加速流动人口的城市化进程,加快城乡人口的社会融合。

(责任编辑:薛立勇)