原则·理论·趋势

——研究媒介进化的断面理论*

2009-10-22林大力

郑 恩,林大力

(1.浙江大学 传媒与国际文化学院,浙江 杭州 310058;2.西南大学 育才学院,重庆 4000715)

媒介进化论符合介生态学的一般规律,即从媒介生态圈层角度观照媒介进化进程。如果说媒介生态学是研究媒介各构成要素的横向联系、互动,那么媒介进化论研究的则是不同媒介的纵向观照,它遵循历史的延展性。媒介进化的历史就是一部“媒介基因”不断传承、发展,功能不断改进、创新的史诗,媒介进化规律遵循一定的原则、理论和趋势。

一、媒介进化论的研究原则

(一)层进式原则

媒介进化的层次是渐进的、具有时空的延展性。“易变”思想是中国传统文化的一个重要向度,《说文解字》释“易”为:“日月为易,象阴阳也”。所谓“大易流行、太虚本动、变化日新、生生不息也”。变化、演进的思想贯穿了整个人类文明史的过去、未来,成为生命动力系统的灿烂曙光。生态圈层中媒介系统的演化规律也不例外。新旧媒介交替非一日之功,新媒介的形成需要一定的社会环境土壤,媒介的需求拉力在不同时期动态地孕育相应的媒介能量,只有当新媒介的社会需求冲力冲破旧媒介中最薄弱的“网状拉链”时,一种新的媒介形态才呼之欲出。哲学上的量变是指数量增减或事物空间结构的层次变化。量变不断积聚破坏事物稳定状态的能量因子,达到一定关节点便会引起质变,量变体现着事物存在和发展的连续性和渐进性。从宏观看,媒介生态圈作为一个完整的生态链子系统其进化方向是共同运动的合力结果,其进化特点呈媒介形态多样化、媒介功能强大化、媒介内容完善化。从微观看,作为媒介生态圈中的某个媒介因子其进化规律呈现一定的周期性,新旧媒体的势力此消彼长,单个媒介的发展不断满足新的受众诉求。凯斯皮斯(Caspis)的媒介发展四阶段论呈现了历史视角的媒介层进模式。他认为媒介的发展至少历经四个阶段:开始(呈现)、制度化、防守和适应(共生)阶段。每个阶段都有一定的周期性,不同阶段之间有一段媒介过渡期:

(1)开始(呈现)——公众开始关注新媒介。

(2)制度化——公众普遍开始使用新媒介,并且对此习以为常。

(3)防守——新媒介对就媒介的垄断地位产生威胁。

(4)适应(共生)——新旧媒介互存。

媒介进化的四阶段论为我们简单呈现了媒介进化的线性规律,但媒介进化的历程还需要添加许多“非制度化”因素,并且媒介的不同阶段并非确定无疑的,前后阶段往往具有一定时间的“重合期”。

(二)延承性原则

与生物进化学类似,“媒介基因”会随新旧媒介更替而被传承下来,媒介的进化并非新旧媒介你死我活的争斗史,而是“媒介基因”延续、传承的历史。生物进化学的集大成者拉马克认为“环境影响下的定下变异,即后天获得的性状能够遗传,生物的某些适宜环境的良好基因能够被世代传承。”[1] 154-155进化学专家曾生动地描述生物适应和扩展的图景:适应是对原来功能的继承和改进,而扩展意在形成一种新的功能。鸟类羽毛最初是用来保暖的,因此鸟类在此基础上不断改进。在第二阶段,鸟类的羽毛扩展后具备了一个全新的功能——飞翔。由此,鸟类获得了其他动物所没有的优势,得以在地球上繁衍、扩散。媒介的功能进化很大程度上类似于鸟类羽毛功能的演进。纵观媒介发展历程,新媒介功能是对旧媒介功能的传承和创新,“媒介基因”随着时空演化体现出显著的前后继承性。“一切媒介都是立竿见影的补救性媒介,都是对过去某一种媒介或某一种先天不足的功能的补救和补偿。”[2]正如文明演进历程,一种优秀的文化范式往往呈现出浓浓的历史情怀和空间联结,文化创新是对传统文化的继承、改造而非全盘否定,失去传统根基的文化范式犹如无根的飘萍,在后现代语境下摇摇欲坠。媒介进化不仅是媒介形态简单的单程交替,更重要的是“媒介文本”(媒介的文化惯性)的延承性。“媒介基因”在技术层面上是对旧媒介优良功能的继承,在文化层面上则是对人类智慧(文化惯性)生生不息的观照。“媒介基因”作为媒介进化史“物竞天择、适者生存”的产物,集中存留了人类优秀的文明结晶,是文化传承的器物表现。总之,“媒介基因”不仅是媒介进化的技术史,更是对文化传承的浓浓回归。

(三)平衡性原则

“致中和,天地位焉,万物育焉,”“中和”的圆美状态便是“平衡”。所谓平衡即“不偏不倚、无过不及而平常之理”,“中庸”作为系统的“平衡论”是中国哲学一个重要的命题。媒介生态系统中的各个因子处在不断的矛盾运动中,各处力量此消彼长,实现着动态平衡。在新媒介出现之前,旧媒介系统各种媒介在较长一段时间内“各自为王”,媒介“利益博弈”处于相对均衡状态,媒介“生态空间”错落有致,各生态位势力互相制约,恰到好处。随着经济社会和人们诉求的不断增长,媒介因子的动态平衡序列趋于脆弱。某种媒介势力的过分或强弱都会“牵一发而动全身”,导致生态圈各因子的集体振动,从而重新形成媒介构成格局。媒介生态平衡系统一旦被打破,就需要新的生态位的补充,从而形成新一轮的动态平衡,新媒介的涌现正是新的生态位的补充,媒介的进化就在是媒介生态圈层循环往复的动态平衡系统中不断演化。我们认为,旧的媒介不会轻易消失,只有其在结构或本质性节点无法与社会发展保持一致时,其“生态位”才会被新的媒介替代。一定时期内媒介的“受众到达率”决定了其“利益博弈”圈层中的构成比例,进而决定了其“生态空间”的占有大小,“博弈失控”就会促使该媒介消减或退出媒介生态圈;另一方面,新旧媒介互为矛盾运动,一定时期内新旧媒介的比例关系有限浮动,相互制衡。正如“知白守黑”的辩证视野,“白”显“黑”,“黑”彰“白”,媒介生态系统始终处于动态平衡状态,媒介进化规律符合这一原则。

(四)共生性原则

“和实生物, 同则不继”(《国语·郑语》) 是西周末年伯阳父提出的生态观念。媒介的生态圈层也与自然界的生态循环相似,媒介生态链的各个端口尽管形态各异,却能和谐共生。媒介进化是媒介形态不断演化、功能不断增大,媒介生态资源逐渐优化配置的过程。新媒介的诞生并没有使旧媒介完全退出媒介圈层,新媒介只是占据了新的生态位,满足了受众需求中的“处女地”,旧媒介的存在依然能满足受众传统使用诉求,整个媒介系统势力不断扩大,系统内部各要素良性互动。正如前文所述,报纸、广播、电视等传统媒介并未随着新媒体的兴起而退出竞争格局 ,相反旧媒介不断增强原有功能与新媒介进行抗争直至利益分成与资源投入比例匹配,最终实现和谐共处。麦克卢汉曾经论述过媒介构成的“感官比率”问题,“媒介是人的延伸”,不同媒介是不同感觉器官的延伸,我们认为,每个媒介都占据至少一个感官系统,媒介的差异性充溢了人类感官系统的完整性,因此,在一定时期内每个媒介都有其不可替代性。此外,单个媒介有其主导的感官部分(如视觉、听觉、味觉、嗅觉等),在其范围内具有强大的吸引力和排外性。五大媒介交织错杂正如一个植物群落,各株占据适合自己的生存空间,共用阳光、土壤与养料,互利共赢,竞合共生,即生态学中的共生状态。

(五)融合性原则

《老子》说:“万物并作, 吾以观复, 夫物芸芸, 各复归其根。”事物的发展有一定的趋势,媒介的进化历程也有一个归宿——那就是融合性。在媒介生态圈层中,不同媒介因子的势力范围有所差异,力量对比的失衡一定程度上会导致“竞合模式、共生形态”的裂变,于是系统内部势力较大的媒介“兼并”其他媒介的部分功能,媒介整合运动带来了媒介功能的集聚。然而,融合性不是媒介形态的简单替换,也并非功能的机械累加,而是媒介功能的有机集聚。媒介融合从本质上看符合人们不断寻求“便利”(convenience)的需求,融合性使信息获取成本进一步减少,却在一定程度上加剧了“媒介依存”(media dependency)症候。从电视的“声画合一”到电脑的声频、文本聚合再到3G手机全方位功能融合,新媒介以其前所未有的强大功能初现端倪。“媒介融合(media convergence)最早由美国马萨诸塞州理工学的I·浦尔(I·Pool)教授提出的,其本意是指各种媒介呈现出多功能一体化的趋势。”[3]在媒介数字化转向的今天,媒介融合从电视、报刊等传统媒介融合向数字媒介融合转变,以网络为主导平台的媒介形态蜂拥而至:网络报纸、电子杂志、网络广播(webcast)、播客(podcast)、网络电视(IPTV)等。美国佛罗里达州更是将此设想付诸实验,把30多各媒体放在同一个大平台——坦帕(TAMPA)上运作,囊括了TAMPA先驱报、WFLA电视台和TAMPA BAY在线等媒介形态。

媒介融合与防守阶段[4]:

(1)功能替代——旧媒介被新媒介所替代。

(2)功能差异——两者寻求共生。

(3)功能整合——两者形成一种新的媒介单元。

正如安东尼和诺瑟克(Adoni and Nossek ,2001)展现的“媒介融合与防守”理论,媒介功能整合是对生态资源的深度分配和再次整合,媒介进化的趋势也正是资源不断优化的进程。

二、现场感·交流性——阐释媒介进化的断面理论

(一)媒介现场感理论

道格拉斯·冈比(Douglas Galbi)在《传播的意识》中提到了媒介的现场感问题(sense of presence)。在他看来,媒介进化的历史更像一部不断减少现场感成本(cost of making sense of presence)的进行曲。这为我们研究媒介形态进化提供了一个全新的视角,人们更倾向于选择需要付出较少成本而达到现场感的媒介。“现场感”是人们通过媒介获得的“情境到达”,而努力减少获得“情境达到”的成本是技术变革和受众潜意识的归宿方向。“现场感成本包括色彩和感觉代码融合代价,信息、叙事转化成本。”

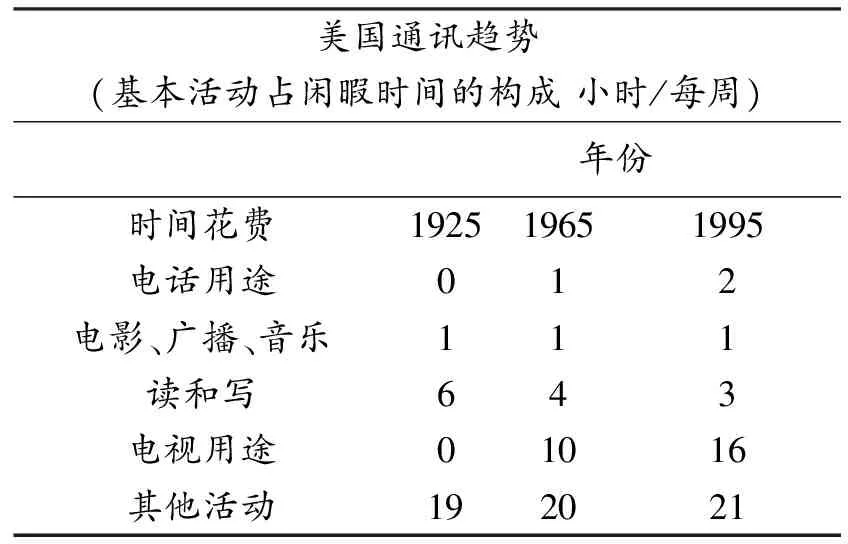

美国通讯时间占闲暇时间构成图

冈比认为“电视较电话、电影、广播等其他媒介的现场感成本较低,受众更喜欢花更多的时间收看电视。”电视是“声画结合”的传播媒介,画面(色彩)的连续性打破了语言的能指/所指的桎梏,具备了即时消费和想象的效果,它的信息(语义)转换速度较快,摈弃了深层转化的困难。而印刷媒介(书本、杂志、报刊等)需要充分调动受众的语义分析、能指/所指转换、个体经验再加工、想象、输入等复杂过程,因而现场感成本较高,不利于传播的大众化。而广播媒介第一次实现了和声音实时的“空间撒播”,在现场感成本方面较印刷媒介低廉,受众仅需对声频信息进行加工、接受便可消费声音带来的现场感,但声音缺乏画面的补充,这种现场感略显苍白。

以“现场感成本”理论观照新媒介的发展趋势颇有新意。网络媒介将电视的声画传播和印刷媒介的文本阅读完美结合起来,满足了不同受众的阅读习惯。偏好文字阅读的文化精英可以在网络中畅读文学名著的“电子世界”;习惯欣赏图片的年青一代不断享受着图片冲击带来的视觉愉悦;爱好影视欣赏的“发烧友”在视频纷杂的虚拟世界中寻觅着影音播放的快感……诚然,不同个体、群体对“现场感”的定义有所差别,情境的敏感性也因人而异(受众分为“视觉主导型”、“听觉主导型”、“字符主导型”等),“情境到达”的成本也有差异,但网络媒介以渔网式的“存在”依据每个受众的情况减少了几乎每个个体的“现场感成本”,因而正日益发展为现代人通用的“主导媒介”。

(二) 媒介地理性理论

“媒介地理性”理论认为,不同媒介具有不同的地理性(空间偏好),媒介进化的历史无非是新兴媒介不断填充人们存在的“地理性”。媒介地理范围(包括空间范围和受众停留时间两个维度)越大则媒介使用频率越高,媒介依赖度越高,媒介生命力也越强。这其中,被称为“第五媒体”的手机拥有最大的地理范围(手机可以随身携带,并适用于几乎所有场合),空间上的延展性使其占据了日益增多的市场空间,自由穿梭于人们的私人空间。电脑的地理范围次之,电脑既用于办公场所也可用于家庭空间,也可存在于公共空间(网吧、移动巴士、自助服务器等),其使用频率高于其他地理范围较小的媒介,其媒介生命力强,发展趋势明朗。作为影像时代代表的电视,地理范围仅局限于家庭(住所)和少量公共场所(医院、学校、公共汽车),但家庭(个人空间)在时间占有上具有绝对优势,因此在可预见的时期内,电视仍然具有较强的生命力。而作为传统媒介的报纸,以具有较强看报传统的英国为例,大部分受众选择零碎时间和零碎地点(公交车、地铁、候车室、车站、其他任何产生短小等待时间的地点)阅读报纸,其地理范围较小,阅读时间较短,因而使用频率日趋减少,生命力日渐式微。

(三)媒介交流性理论

与“媒介地理性”的空间性相比,“媒介交流性”理论则从时间上认为媒介进化的历史是一部人与自然、人与社会、人与人之间的交流史。从口头传播的祭祀图腾、远古仪式到壁画、窑刻,先人们开启了一道与“天”(自然)沟通的表意媒介符号系统;而从“田夫荷锄至,相见语依依”的口述相传到“道缘圣以垂文,圣因文而明道”的书写文学,人们透过文字符号表征功能追溯历史,与先人交流、与哲人沟通、与圣人互契,寻觅着文字的审美意蕴;从深意的书写媒介再到声频合一的电子媒介,人们透过全新的符号系统——图形、音频与屏幕中的人事沟通、与收音机背后的“声源”沟通;站在数字媒介的节点,人们的交流模式摆脱了单一的“意义连”文本和单向沟通渠道,走向了文本、图形、音频的聚合和互动沟通的新媒介时代。

我们认为,人类的“交流欲”(交际欲、沟通欲、情感互通欲、信息受传欲)是媒介进化的重要动力,媒介进化的历史也是媒介不断发展、更新以满足人类日益“直观”“真实”、多样的“交流欲”的进化史。从媒介交流史维度看,媒介进化至少具备三个特点:媒介时空性逐渐缩短,媒介沟通日益简化,媒介沟通从虚拟日益逼近真实。

以文字传达为主的书写、印刷媒介时期,人们仅能透过文字背后的语义群来揣测作者的思想,受众需要多重语义转换,完成了跨越时空的“媒介沟通”。这个阶段媒介传达的内容具有历史性、深度性,文本内容需要较多转码工作。电子媒介时代的声画系统满足了工业化语境下快速消费的理念,读图代替了文字消费,人们透过“电视窗口”看到了“彼岸”真实的人。这个阶段媒介内容多为近期发生的现实“事件集群”,内容平面化,声像较易转换,文本逐步接近真实。而数字媒介的今天,媒介融合功能满足了多样化诉求,媒介内容几乎同步发生,信息凸显碎片化、同质化,缺乏深度,信息准入门槛极低,媒介沟通最接近真实(QQ、SNS、手机短信等都是与现实的人即时互动)。

三、“技术依存”与“诗意放逐”——媒介进化趋势展望

媒介进化系统作为媒介生态学的纵向联系具有生态学意义上的一般结构。正如克里斯汀·尼斯纯(Christine nystrom)所言“媒介生态学就是研究作为环境的复杂沟通系统”,媒介进化的趋势也非一言可以敝之,它不但要符合媒介系统内部各媒介因子的历史互动,作为宏观考察,媒介进化研究还要观照社会环境系统、自然系统以及作为媒介主体的人之间的有机互动。我们认为媒介进化是建立在一定社会基础(社会生产方式)上不断满足受众多样性需求和解放人类“便利性”诉求的动态进程。那么,媒介进化的趋势也应当符合这种动态序列。

近期来看,媒介融合作为媒介进化的最新阶段初现端倪,互联网和3G手机作为媒介功能集聚的平台似乎正加速“圈地运动”的进程。在此,我们无意于预测或构建一种新的媒介进化趋势模型,事实上也是徒劳之举,但从短期看,媒介融合作为媒介经济的一种新型模式正不断吸引各种资源,不断创造媒介利润。从网络播客、晒客、网络电子图书到“第五媒体”的手机报纸、手机电视、手机广播等,媒介融合从形态到功能再到传播手段、组织架构等无所不包,如果说早期的媒介融合是以文本共享为主,那么现阶段的媒介融合逐步走向形式甚至样式融合。

媒介融合带来的媒介使用范式日益展现出后现代的断面图景,媒介功能的高度聚合也带来了一定的负面效应。从早期的“电视人”到如今的“网虫”,人们对媒介的依赖程度与日俱增,媒介依存论成为融合时代一个重要命题。技术主义的加速发展正日益呈现失控表征,技术犹如一匹脱缰的野马,而现代人却正日益沦为“工具理性”发展的附属品。“技术理性主义文化模式开始暴露出它内在的技术理性和人本精神之间的张力和冲突,或者说是工具理性和价值理性之间的矛盾。”[5]绝对的媒介融合必然导致绝对的媒介依赖,技术、工具日益成为主导“主我”的异己力量,渗透到人类物质、精神世界的各个方面。“御宅族”现象的出现便是媒介融合负面效果的典型例证。狭义的御宅定义单指对动漫的过度迷恋,而后演变成广义定义即“沉迷于社会大众一般难以理解的亚文化中并难以沟通交流的人”。冈田都司夫的《进化论》根据御宅对媒介的沉迷程度将他们分为三种级别:爱好者/迷、狂热者/狂、御宅,三者的关系是递进的。“御宅族”是“从深究喜好的对象到延伸出属于自己的论点,进而用于真实世界的人际互动的一类人”。近期《南方都市报》所报道的一则“御宅”例子便展现了现实生活中的“御宅”极端[6]:

要跟18岁的男生杨明(化名)约会,是件不大可能的事情。家住海珠区革新路的杨明,放学后只喜欢回家,在自己屋子里上网看动漫、看书或者听音乐。他除了知道从家到学校的公车路线外,周围还有什么校区、超市等他一律“不清楚”。他通常不接手机,“可能有时欠费了,同学打不进吧。”最近,他更是一个多星期没看过电视,“不知道世界发生什么事情”。杨明两点一线的生活,被同学们称为“宅男一族”。

由此可见,媒介依存症的极端“御宅族”消弥了现实世界与虚拟世界的界限,游弋于“媒介幻境”的世界中,消逝了主体的本真性。此外,媒介融合的“便利”使文学的诗性语言和审美表征进一步淡化,语言文字的深度性在本已松动飘渺的状态下愈加式微,“信息”的功利性正嗜杀着文学、艺术的纯粹性。站在数字媒介时代的节点上,如何去除后媒介进化时代融合性带来的消极后果,如何在已有的媒介进化范式中寻觅符合受众本真性诉求的诗意回归是媒介进化史观亟需解决的课题。

四、余论

作为研究媒介生态系统的一种历史性纵向观照,媒介进化的进程纷繁复杂,正如Dimmick所说“近期看来,一般普遍理论如化学、物理学等不适用于进化理论(媒介),作为一种社会科学的预测不能简单诉诸一种理论”。[7]对媒介进化的考察不但要观察媒介系统内部各因子此消彼长的矛盾运动,又要站在社会、自然系统的层面上动态研究系统外因素对媒介变革的重要影响,因为媒介的进化不是简单的技术史,更是社会环境沉淀的结果,是文化智慧的结晶。以媒介生态学的视角来研究媒介进化理论为我们提供了很好的媒介研究框架,媒介生态圈层各因子纵横联系犹如生态花园中的植物群落错落有致,媒介进化的历程宛如生态植株的生长史,植株在系统内共用阳光、土壤和养分,完成各自的进化周期。

[参考文献]

[1] [英] David Burnie.进化论[M] .北京:三联书店,2003

[2] Levison,P.Digital Mcluhan—a Guide to the Information.London:routledge,1999.

[3] 宋昭勋.新闻传播学中converenge一词溯源及其内涵[J] .现代传播,2006(1):52.

[4] Innovations and Critical Mass.the Adoption of Telecommunications Services by German Banks’[J] .Telecommunications Policy, 23(10-11):719-40.

[5] 郑恩.“轴心期”历史精神的失范——试论“弗洛伊德主义马克思主义”对现代文明的启示[J] .宜宾学院学报,2008(10):43

[6] http:news.qq.com/a/20080313南方都市报[N] .2008-3-13.

[7] Lehman-Wilzig, Sam & Cohen-Avigdor, Nava.The nature life cycle of new media evolution[J] .New Media & Society, 2004,6(6): 707-730