高中物理教材中科学方法的显化研究

2009-10-14何静邢红军郑鹉

何 静 邢红军 郑 鹉

本文以现行的五个版本高中物理教材即人民教育出版社(简称人教版)、广东教育出版社(简称粤教版)、上海科技教育出版社(简称沪科教版)、教育科学出版社(简称教科版)和山东科学出版社(简称鲁科版)为研究对象,从物理学常见的科学方法入手,从原始教材中提炼出了主要科学方法,并对各版教材中科学方法的显化程度进行研究。我们这个研究的目的和意义,就是通过研究各版本教材中科学方法的处理方式,力图展示出当前教材中显现科学方法的整体情况,分析科学方法隐性和显性处理的优缺点,以期对高中物理科学方法教育和物理教材的修订有所启示。

一、 我国高中物理教材科学方法的显化现状

普通高中《物理课程标准》的总目标之一是要求学生“尝试应用科学探究的方法研究物理问题、验证物理规律,通过物理概念和规律的学习过程,了解物理学的研究方法”[1]。新课程标准明确地把科学方法确定为普通高中物理教学内容的一部分,比较以前的教学大纲,这是一个重大改变,原来的大纲并未将方法教育明确作为培养目标。此次课程改革把“过程与方法”作为三维教学目标的一个重要的维度显化出来,充分体现了新课程改革对科学方法教育的重视。这无疑要求根据课程标准所编制的新版教科书中要凸显科学方法的重要性。因此,各版的编者们对科学方法都给予充分的关注,编写方式也在单一隐性渗透的基础上加入了部分显性明示,但显性化的程度却各不相同。

为了直观地展现课标教材中科学方法的显化程度,我们统计了高中物理中常用的10种物理科学方法在五个版本高中物理教材中出现的频次。这十种常用的物理科学方法分别是:理想模型法、控制变量法、隔离法、等效变换法、对称法、合成与分解法、估算法、比值定义法、类比法、实验法。统计的依据为在教材中明确提出该方法的名称或有关该方法的知识、形式、操作过程等。

从这个表中我们可以看出,物理学一些比较典型的方法的确在教材中得到了显化,但显而易见的是,并不是所有的教材对所有高中物理中典型的科学方法都进行了显化处理,如《人教版》教材中仅对理想模型法、控制变量法和比值定义法三种方法进行了显化,《粤教版》也仅仅是在《人教版》的基础上增加了隔离法和类比法,共五种方法。显化的方法是远远不够的,显化的程度是远远不足的,再例如,速度是高中阶段接触的第一个比值定义的物理量,却只有《人教版》教材在介绍速度时提出“比值定义法”这一物理学中常用的方法。因此我们认为,这五版教材中对科学方法显化的程度还是远远不够的。

二、 科学方法在教材中的呈现方式

一般说,科学方法在教材中的处理方式可分为隐性和显性两种方式。隐性方式是用反映科学认识基本过程的科学方法的一般程式去组织对科学知识的概念、规律、原理的教学过程,教学过程中并不明确揭示所采用的科学方法一般程式的原理、各阶段具体方法和有关知识。显性方式是在组织科学方法教育时,明确写出这种科学方法的名称,有关该方法的知识,方法的形式,操作过程,说明原理,公开进行科学方法教育,使学生处于有意识的接受科学方法知识的状态[2]。

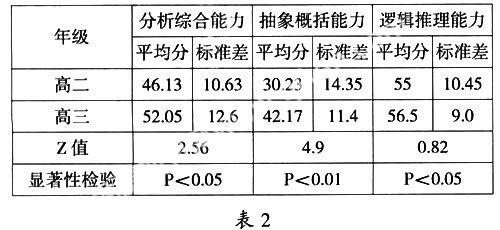

隐性方式重在使学生感受科学方法,受到科学方法的启蒙和熏陶,初步体会到科学研究的方法和策略。这种方式适合学生对这种方法的感性认识不足时,或者这种方法对所研究的问题并不占主要地位时使用。国内较为传统的观点认为,方法只能潜移默化地渗透,更多要靠学生自己去领悟,因此在我国传统的物理教材中,通常对知识点的逻辑联系采用显性处理,而对物理方法采用隐性处理,即不在教材中写明,而是让学生在学习过程中自己去领悟[3]。科学方法与一般的科学知识不同,它所涉及的不是物质世界的本身,而是人类认识物质世界的途径和方式,是高度抽象的。如果只是从传授知识的角度来组织教材,学生也可以从中学到一些科学的方法,但往往印象较浅,不能真正掌握[4]。因此,从科学方法的自身特点来说,教材中仅采用隐性方式对学生进行科学方法教育很难让学生真正掌握。而且,根据皮亚杰的认知发展阶段理论,高中生的物理思维正处于具体运算阶段向形式运算阶段的过渡期。仅以高中生物理能力中的分析综合能力、抽象概括能力和逻辑推理能力为例,表2给出对于高二和高三学生的调查研究结果,从中我们可以看出,高中生仅仅具有初步的物理抽象思维能力,并不具备那么高抽象思维能力。因此对学生而言,教材中仅将科学方法通过隐性化的处理是不够的。

显性方式重在解决问题中模仿应用科学方法,对科学方法进行操作训练,使学生有意识地掌握科学研究的方法和策略。这种方式适合于在学生对这种科学方法的感性认识较丰富的前提下,有目的有意识地培养学生解决科学问题的能力时使用。在初中阶段,科学方法教育通常不作显性处理。但到高中阶段,显性教育就显得比较重要,科学方法在学生头脑中的形成和发展过程中,一个重要阶段就是原有的物理知识水平或者心理发展水平对新的科学方法的适应性[5]。经过初中的学习,高中生已经掌握了一部分科学方法,高中物理教育的主要目的不仅是学习科学方法,更重要的是培养学生能力。而在解决问题时对能力弱者提供一个科学方法往往比他们自生一个科学方法要好。因此,从培养目的来说,高中物理教材中应提供科学方法的具体内容及操作过程等。早在1992年就有国内学者指出:“应把方法视为比知识更重要的东西,视为知识的脉络,按照科学方法所展示的路子,去组织教材,安排教学进程。”[6]这些观点无疑对科学方法给予了相当的肯定,并且已经强调指出在教材中应对科学方法进行显化处理,所以我国的高中物理教材必须对典型的物理科学方法在恰当时机加以显化,才能更好地达到教育之目的。

三、 教材中科学方法显化的方式

纵观新课标的五个版本高中物理教材,科学方法的确得到了一定程度的显化,并主要通过以下三种方式进行展示。

1.在正文中直接介绍科学方法

例如,《鲁科版》必修一86页“力的分解”一节,先说“我们可以把一个力分解为两个相互垂直的分力,这种分解方法叫做力的正交分解”。并以人拉箱子的拉力为例,用力的正交分解法将其分解为水平和竖直两个方向的分力。接下来进行拓展,“正交分解适用于各种矢量。在设定坐标后,可以将矢量的运算转化成坐标轴方向上的标量运算”。这样简单的一句明示就将正交分解法拓展到整个物理学的领域,也引导学生在学习的过程中要注意找各知识点之间的联系和共性。这样不仅掌握了力分解的方法,而且在以后的学习中只要遇到矢量的问题就可以用正交分解的方法进行分析。

2.设置小栏目和在旁批处介绍科学方法

除在具体问题的分析中运用这些方法外,有些教材采用专门设置小栏目或者在适当的地方加以旁批的方式点出一些具体的方法,使学生在学习、领会科学方法的同时,增强科学方法重要性的意识。例如,人教选修2-1“探究影响电池电动势的因素”一节中,在探究的同时,用旁批的形式写出了控制变量法。“当影响实验的因素比较多时,通常分几个阶段进行实验,在每个阶段都只让一个因素发生变化,这种做法就是我们在初中学过的‘控制变量,‘变量指的就是前面所说影响实验结果的因素”。这样的处理让学生很清楚地知道了:这种控制其他因素只让一个因素发生变化的处理方式是一种科学方法,研究别的问题时也可以使用这种方法。而《鲁科版》教材另辟蹊径,专设了“方法点拨”这样一个栏目,将一些方法直接在小栏目中给出。“方法点拨”穿插在新知识的引入、规律的得出及探究的过程等各种阶段。

3.利用物理学史显化科学方法

新课标教材中一个显著的特色是加入了物理学史的内容。一部物理学发展史就是一部科学方法论发展史。在教材中加入物理学史内容,并在展现科学发展历程中突出方法论的教育,有助于在激发学生学习主动性的同时体会和学习到科学方法。例如,《沪科教版》教材中万有引力定律的建立就是一个很好的例子。在 “从托勒密到开普勒”一节的旁批中写到,法国科学方法论学者阿雷说:“科学的基本活动就是探究和制定模型。”哥白尼和托勒密都采用建立物理模型的方法研究天体运动,这是本章中值得体会的一种重要的研究方法。然后在介绍牛顿发现万有引力定律时写到:牛顿利用他发明的微积分方法,越过了变速运动的障碍;他又运用模型方法,提出了质点的概念,并通过微积分运算的论证,把庞大的天体的质量集中于球心,这样就能方便地计算出天体间引力的总效果。这种在教材中引入物理学史无疑是一种有效的进行科学方法教育的方式。

我们认为上述三种方式各具优势,正文中直接给出比较容易引起重视,融入物理学史之中容易被学生接受,在旁批或小栏目中出现则可以起到画龙点睛的作用。

四、 多种方式显化科学方法

除了上述三种方法之外,我们试图研究更多更有效的方式显化科学方法。力求通过多种方式来显化科学方法,以达到使学生掌握并能运用科学方法解决实际问题的目的。

1.在教材中开设专题介绍科学方法

诸如仿效浙江省初中自然科学课程和台湾《基础理化》的做法,在教材中增列科学方法部分。《基础理化》中单独编写了一章介绍归纳法、演绎法与物理概念和规律的关系,假设、模型在物理学发展过程中和研究物理问题中的作用等[7]。物理学的科学方法离不开物理知识的积淀,没有广博的知识作为基础的科学方法毫无疑问是无源之水、无本之木。因此,在学完一册课本的知识之后在课本最后一章设置“专题:科学方法”,对本册重点讲述的科学方法作简单的小结,使蕴含于知识中的方法论因素明朗化、系统化。譬如,在必修一中的最后一章介绍模型法、控制变量法、比值定义法、归纳法等方法与物理概念和规律的关系及这些方法在物理学发展过程中和研究物理问题中的作用等。

2.以科学方法为主线的形式组织教材

一般教材都是以知识为主线展开,忽略科学方法这一线索。因此我们提出:以科学知识和科学方法两条线索去组织教材,在以知识体系作为课程内容展开主线的同时设计一个科学方法体系。具体操作:以知识的发生发展过程和伴随知识发展过程中所蕴涵的科学方法为基础,按知识的发展过程及其间所运用的科学方法整理出线索组织教材。譬如,高中“牛顿第二定律”的教材可以这样组织:提出问题:物体所获得的加速度,由它的质量和它所受的合外力共同决定(假设法);→研究问题:实验验证加速度与质量和合外力的数量关系(实验法)→实验(控制变量法)→选择实验数据(误差分析法)→分析实验数据(图像法)→得出定律的表达式(经验公式法)。教师在教学中不仅要向学生讲授作为认知活动的结果的知识,还要看清知识的来源脉络,其中使用的方法,并且要善于用学生能接受的方式和语言把它展示给学生,让学生自己学习和领略科学方法。

3.介绍运用科学方法解决实际问题的案例

发展学生分析和解决实际问题的能力是科学方法教育的目的所在。只有通过解决实际问题才能使学生把运用科学方法学习科学知识变为自觉行为和本能思维。因此,在教材中介绍一些科学研究案例,分析科学家采取的具体方法和步骤,作为教师带领学生效仿的范例。这样,在教学中,学生可从教材中学到在解决实际问题中如何选择具体的科学方法,教师也可从方法论的角度对学生的研究过程进行指导,鼓励学生采用不同方法,提出不同见解,创造性地解决问题,在变化了的条件下也能独立地解决面临的新问题,达到科学方法教育的最终目的。

参考文献

[1] 教育部.普通高中物理课程标准实验.北京:人民教育出版社,2003.

[2] 曹昭全,郑金锁.物理科学方法教育的基本方式和途径.中学物理教学参考,1999(6):1-4.

[3] 周国强.试析物理方法教学.中学物理教学参考,1996(5):1-4.

[4] 乔际平,邢红军.物理教育心理学.南宁:广西教育出版社.

[5] 孟昭辉,费金有.物理学的科学方法教育探讨.课程·教材·教法,2004(12).

[6] 高凌飚.在物理教学中应重视科学方法教育.物理教师,1992(4):16-18.

[7] 乔际平,苏明义.人教版与台湾物理教材的比较.物理教师,1996(12).

(责任编辑孙晓雯)