从个人事件到公共事件

2009-09-30陈力丹董晨宇

陈力丹 董晨宇

近年来的诸多网络公共事件,无论是重庆钉子户,还是瓮安的命案,往往都起源于一段个人遭遇。一起个人事件,影响本来局限在个人生活圈之中,一般并不能构成对于全体社会公民的威胁。然而这些个人事件为什么经由媒体报道之后,成为了在网络中被积极讨论和广泛参与的公共事件呢?

正如已有研究所示,其中原因包括政府危机应对的失误,也有舆论引导的不当。但大多研究着眼于政府应对之“术”,很少有研究触及到对于事件中新闻报道文本的叙事分析。

谢泳曾以1946年发生的沈崇事件为例进行史实基础上的思辨研究,认为“个人遭遇成为公共事件,决定于个人遭遇中包含的特殊因素与社会普遍心理之间的暗合关系”,并且进一步指出“媒体在个人遭遇成为公共事件中起主导作用”。但遗憾的是,谢泳并未从媒体的报道文本入手进行深入的分析,指出媒体通过怎样的叙事起到了这种主导作用。

本研究则有意以个案且初探的方式检验杭州飙车案从一起个人事件演变为网络公共事件的过程当中,新闻媒体叙事中的“原型沉淀”对于整个事件发展起到的作用。

媒体报道中的原型沉淀

2009年5月7日晚,年仅25岁的高校毕业生谭卓在过斑马线时,不幸被一辆狂飙的三菱跑车撞飞,送医院抢救无效死亡。5月8日,杭州本地媒体《都市快报》首先报道了这起交通事故,引起强烈的社会反响。杭州警方在案发后的事故通报时称,案发时肇事车辆速度为“每小时70码左右”,“70码”迅速成为一个新的网络热词流传开来。面对这场愈演愈烈的网络公共事件,杭州市政府迅速采取应对措施,包括重新进行事故调查,市长出面表态,杭州交管部门向社会道歉。5月18日,事故责任者家属向谭卓父母下跪,双方并达成金额为114万元的赔偿协议。

纵观这一事件,可归纳出五个重要发展节点,分别为“车案发生”、“70码事件”、“政府表态”、“胡斌父母下跪”和“巨额赔偿”;又可以划分为两个部分,即前两个节点时期内的“事件上升期”和后三个节点时期内的“事件降温期”。本文使用“叙事分析”方法,针对这两个时期、四个节点之中的新闻报道为主要研究对象,试图对于整个事件做出新闻文本的解读。

“原型沉淀”的分析方法最早起源于文学分析,曾庆香认为原型沉淀的意义在于“唤起了从人类的童年时期就隐藏、沉淀在人们心中最底层的某种经历、某种情感,使得似曾相识的经历得以重温,让受到压抑的情感得到了满足”。换言之,对于某起个人事件的报道中,媒体如何呈现施动者,是否成功的把施动者还原到某一种可以激起社会共同想象的原型,也是个人事件能否成为网络公共事件的一个重要因素。曾庆香进一步指出“这种原型不仅仅体现了文学传统的力量,还体现了社会心理和历史文化的力量”。

《都市快报》在5月8日花费4个版面对此事件做出最先报道,并成为了事件前期被引用率最高、影响最大的一组报道。在当天报纸的头版的最重要位置设有导读:

文二西路飙车夺命

只在乎自己的快感不在意他人的性命

一帮富家子弟驾驶豪华跑车把城市道路当F1赛道昨夜终酿惨祸

传统上,交通事故的标题设置一般为“某某地发生某某事故,造成某数量的伤亡”。此题目并未使用这一标准格式。首先,在主标题中使用“夺命”一词,而并没有使用“造成死亡”。“夺”这个字不仅将事故的责任完全归属于飚车,更暗含着死者的无辜和肇事者的野蛮。之后继续用评价而非事实增强这种对比,“只在乎自己的快感不在意他人的性命”,这种记者猜测,并不具有信息上的价值。标题的最后一行使用了“行动型”句式,这种句式在动词前后展示出所有的行动元,典型的结构是“施事者+谓语+受事者”(即“跑车”+“酿”+“祸”),凸现“施事者”,也就是“跑车”在这一惨剧中的功能。不仅如此,此句更多次使用“状态元”。例如会将“跑车”描述成“富家子弟”驾驶,并且装备“豪华”,并且在本应作为正常交通行驶的“城市道路”,而且暗示这并非偶然现象,所以才有了“终”酿惨祸。在标题中寥寥数字,便将肇事者描绘成对他人生命冷漠的富家子弟。

在当天四版的一篇名为“一位黑衣女士说:夜里开开嘛!天还这么早!怎么好开的”的子报道中也可以明显看出记者在用“事实”来继续按照导读的报道角度说话:

围观的路人纷纷指责,100码?150码都有了吧?不然人怎么可能撞得那么远?

撞人的红色三菱改装跑车,前牌照斜挂在一边,副驾驶位置的前挡风玻璃碎穿一个洞。

肇事司机是个小伙子,坐在旁边的警车里。他穿着POLO T恤,右手戴一款运动型手表,右手臂上有一道弧形、约10厘米长的旧伤疤;他双手不停地盖着脸,不停地挤着前额,揉着眼睛,偶尔通过手指缝看着外面的动静。

一个打扮时髦、脖上戴着粗粗金链子的小伙子,在三菱跑车旁打着电话,声音不大,很平静:“小X撞死人了,过来看看,文二西路这里。”

10多分钟后,陆续来了七八个打扮时髦的小伙子,有三四个小伙子或牵、或揽着漂亮女孩。他们慢慢围到一个40多岁、穿黑色套裙的女士周围。

这个中年女士面色焦虑地看着路人们的指责,当看到有相机镜头对准坐在警车里的小伙子时,她上前打圆场说:“他年纪还小,你们手下留点情……”

但责骂的声音太多,黑衣女士的声音很快弱了下来。她抱肩退到旁边,任由别人议论。

七八个小伙子也跟着她走到一边,黑衣女士用杭州话对他们说话,大意是:夜里开开嘛,天还这么早,怎么好开的……

小伙子们在一旁出着主意:赶紧找找人,看看有啥路子,到底该怎么处理……

黑衣女士躲到了一边,不断按着号码,捂着嘴小声说着——一直到三菱跑车被拖走,警车也开走了,她的电话还没打完,算了下时间,至少有40分钟。

闻讯赶来的七八个小伙子,一直等在旁边,拿出烟,各自点上火,大口吐着烟圈。

据查,这辆红色三菱车的车主是位女性,40多岁。

通篇报道使用了“戏剧方式”的叙事视角,并不着重于事件有效信息的提供,而是通过记者自身看到的肇事者及其伙伴的言行进行叙述,来推测或暗示其心理活动。而读者就像在看一场电影,跟随着记者的“蒙太奇”手法不断变换节奏,这样的报道视角更容易造成读者内心情感的戏剧性变化。

报道中出现了多方视角。首先是路人作为第三方,在交通事故的报道中作为信源通常较为可信,报道通过路人的“指责”,记者同时说出了“150码都有了吧”的大致车速(虽然后续调查证实并没有这么快的车速)。第二段记者通过肇事跑车的损毁程度间接证实了第一段的车速估计。

报道第三段对于肇事者的外形描写完全就是按照一个典型“富二代”的模板来制作的。右手的旧伤疤暗示着肇事者可能不是第一次出交通事故了;对于肇事者神态的描写采用了状态形句式:他双手不停地盖着脸,不停地挤着前额,揉着眼睛,偶尔通过手指缝看着外面的动静。状态形句式最大的特点便是施事者虽占据句子的优势位置,却无法控制整个句子被如何建造,同样是这一种神态,可以被描述成肇事者的“后悔”、“害怕”,也可以按照这段文字,被记者描述成“苦思通过关系如何解决这件事情”。

肇事者身份的描写并不是孤立进行的,对其同伴的描写强化了肇事者的社会身份,例如“戴着金链子”,“揽着女孩”,这些都是描述为富不仁、冷漠贪婪的典型词语。与其说记者在客观描述,不如说是在按照自己的叙事需要从“词语库”中摘取合适的词语。

“他们慢慢围到一个40多岁、穿黑色套裙的女士周围。”是整篇报道的关键性过渡段,引出了事件的另一个重要人物,“40多岁的黑衣女人”。黑衣女人在报道中被这些戴金项链、揽漂亮女孩的年轻人慢慢聚拢到周围,她不像其他人一样不知所措,而是从衣着上与众不同(不是戴金项链,而是穿着黑色衣服);从谈吐上也不是事故的通知者,而是指导者,即“夜里开开嘛,天还这么早,怎么好开的”,这种不问死者情况,不指责马路飚车,而怪时间不对的冷漠话语充分体现了黑衣女人的性格和这些人是一样冷漠(然而记者并非直接引用黑衣女人的原话,而是“大意是”,这也不得不引起我们的怀疑);在事件的处理上不是慌慌张张的出主意者,而是有“能力”的处理者,在小伙子们出主意赶紧找找路子的同时,黑衣女士“躲”到了一边,不断按着号码,“捂着嘴小声”说着,至少有“40分钟”。这一些细节的描写在向读者暗示,这其中有不可告人的秘密,凭借生活经验判断,很有可能就是和交通部门的熟人托关系。

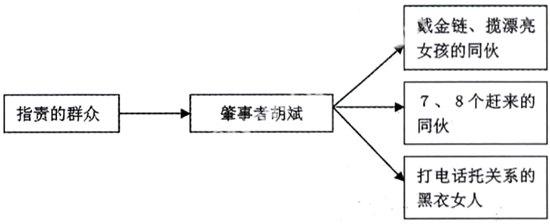

最后,闻讯赶来的小伙子们,不仅不追问死者的情况,而是“各自点上火,大口吐着烟圈”。这样的描写功能类似于肇事者的背景介绍,暗示他的背后是成千上万冷漠无情的“富二代”,通过这篇报道,肇事者的形象也被就此“扩大”和“沉淀”。网友指责的胡斌,其实指责的是胡斌背后的有钱有势、对他人生命冷漠的有钱人。整个新闻的叙事逻辑为:

反观对遇难者谭卓的报道,则在细节描写上更加无微不至,只是完全换成了相反的笔调。在《都市快报》的这组报道中,五版主标题为“遇难的小伙子很可能是穿马路去看《南京!南京!》的”,谭卓出门的去向看似和本起交通事故并没有直接联系,但记者正是用这种报道的角度,塑造了一个爱国的青年人的标准形象。之后的报道涉及了谭卓本人的更多生活细节:家中独子、浙大毕业的优秀青年,同事眼中的好伙伴、由下岗的父母辛苦抚养长大、即将与相恋多年的女友结婚……这一切细节塑造共同将谭卓也进行了“原型沉淀”。至此,新闻报道把一起普通交通事故的双方沉淀为糜烂的有钱人和优秀的普通人之间的冲突:

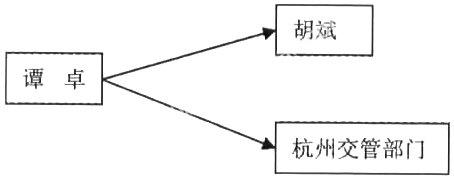

在之后的70码事件中,新闻报道用“戏剧化”的方式报道了政府对肇事司机速度的初步断定,并重视与过路人视觉推测的对比,暗示其中必定有见不得人的金钱交易做鬼。什么样的“原型”可以被沉淀,这与社会心理有很大的关系。“杭州交管部门”的原型沉淀与其说是媒体有意为之,不如说是网友多年来对于政府腐败、官商勾结现象集体共鸣的爆发。杭州市交通管理部门也被沉淀为无能昏庸腐败的“原型”。就此,事件上升期的叙事结构即变为不同原型沉淀之后的冲突:

媒体报道中的原型消解

通过某一事件的新闻报道,可以将事件中的人物进行原型沉淀,唤起公众的集体共鸣,整个事件也由此从个人遭遇演变为公共事件。在杭州飙车案的“事件降温期”中,我们发现了被沉淀的“原型”在新闻报道中被逐渐消解,公众失去了集体共鸣的基础,这起公共事件也便随之大幅度降温。以广州日报5月21日的报道《杭州飙车案死者家属获赔百万 肇事者可能获轻判》为例,篇幅原因,仅节选部分:

与此同时,杭州市公安局新闻发言人介绍说:受害者谭卓的父母已与肇事方家属达成赔偿协议,获赔金额约113万元。根据受害方与肇事者双方代理律师提出的申请,公安交警部门依据相关法律法规的规定,主持了该起交通事故的损害赔偿调解。

……

对此,魏勇强表示:赔偿协议中并无约定“交换条件”,对谭跃夫妇没有任何约束。“民事归民事,刑事归刑事,两者是不同的程序。对于接下来的刑事程序,不存在追究不追究的问题。”

……

昨日,上海市建纬律师事务所杭州分所律师张新军在接受本报记者采访时说:如果由法院判决赔偿,赔偿额绝不会高达113万元。

……

至于之后的刑事判决,张新军认为:法院刑事庭量刑时,有可能会根据肇事者家属已经履行的赔偿责任,对肇事者胡斌“判轻一点”。

这篇报道的题目由两部分组成。首先陈述了赔偿金额的事实,然后紧接着交待了一个被访律师的推测,虽然两部分之间没有什么因果关系的连接词,但记者明显是在暗示读者,谭卓父母收了钱,卖了自己的孩子,肇事者因此逃脱了法律的制裁。谭卓父母接受的赔偿,按照被访律师的原话是“如果由法院判决赔偿,赔偿额绝不会高达113万元”,这亦在暗示谭卓的父母在私下已经被有钱有势的胡斌父母“收买”。对于是否会因此轻判,被访律师实际上说了两方面内容,第一,法院量刑时可能考虑这一因素;第二,民事归民事,刑事归刑事,两者是不同的程序,法院仍旧会追究刑事责任。但新闻报道显然强化了前者的重要性。用大量篇幅和不断的质疑来强化前者。例如本条新闻的四个小标题中两个都是以疑问句的形式出现:“想要大事化小?”和“可能会影响法院量刑?”。这样的报道其实是在一定程度上消解了谭卓的原型。谭卓作为网友想象的原型,他的父母在故事中的角色实际上是在替网友讨伐故事中的另一组对立原型,即胡斌。但是在新闻故事中他们竟接受了巨额赔偿,更加可疑的是,这个巨额赔偿很可能会直接使讨伐行动的中止或失败。

另外值得注意的是,“事件降温期”的新闻报道中,政府以完全积极的形象出现。在这一时期网络转载率超过20次的新闻报道中,一半以上都是政府表态和积极解决问题为主要内容。例如《惊见杭州市领导要“铁腕”查处飙车案》(转载30次)、《杭州市委书记哀悼遇难者称对飙车超速等“零容忍”》(转载88次)、《杭州警方就飙车案70码说法向社会致歉》(转载36次)等。政府掩盖事实、接受贿赂的原型也得到了一定程度的消解。胡斌父母的形象也因下跪为众多网友所讨论。至此,故事的叙事结构得到了重构,原型也得到了一定程度的消解,网友的集体共鸣在这次公共事件中也被中止了:

结 论

案例研究的意义绝不在于“就事论事”,本文关注谭卓,但更关注着为什么看似普通的某个个人事件(也许类似的事件在全国发生了上百次)会在一夜之间成为全民关注的公共事件。本文还进一步关注,公共事件如何收场。在现象背后,必然有支撑它的深层原因,本文认为其中一个原因就是媒体报道公共事件的一般叙事方法。

谭卓不是唯一一个受到关注的个人,类似的事件频繁发生。我们关注最牛钉子户,因为我们都可能面临房屋被强拆,我们都想捍卫自己唯一的可以栖息的家;我们关注姜岩死亡博客事件,因为每个人都在婚姻中遇到这样那样的不如意,每个人(尤其是女人)都会敬佩姜岩的勇敢;我们关注瓮安,因为我们都会有一个孩子,都希望他可以在和谐的社会中长大;我们关注北外香水女生,因为我们都对教育体制有这样那样的不满;我们关注彭宇,因为我们也不想以后看到大街上摔到的老人,却不敢上前搀扶。我们关注个人事件,原因就在于媒体报道将个人事件中的人物角色进行了“原型沉淀”,而沉淀之后的原型恰恰符合人们的“社会心理”,进而呼唤了人们的集体共鸣。

本文的另一个任务是,探讨公共事件在什么条件下更可能得到平息。结论是媒体原型沉淀之后的消解是公共事件得以平息的其中一个原因。换言之,公共事件的平息,得益于事件之中矛盾的各个施动者的去原型化和再原型化。一旦人们的集体共鸣经历了“去原型化”(比如说,胡斌父母下跪,脱去了有钱人傲慢冷漠的标签)或“再原型化”(比如说,杭州政府的道歉、承诺、形象修复),便可能被消解,公共事件随之失去了引起社会普遍关心并引发议论的基础。

(作者单位:中国人民大学新闻与社会发展研究中心)