林毅夫案大揭底

2009-09-30马斌文

马斌文

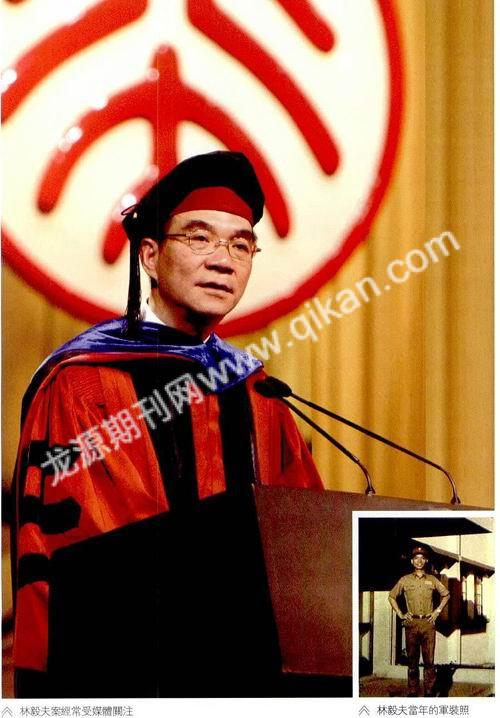

「林毅夫案」几度被媒体炒的沸沸扬扬。

30年前,他被台湾视为「殉职」军官,台湾军方为此连续7年给他父亲和太太发放共47.5万元新台币抚恤金。

30年后,他被台湾军方说是「叛逃」,改称抚恤金是林家「诈领」,并发函连本带利追回,对他「补发」通缉令。

30年前,他是台湾军中优秀的连长、重点栽培对象。

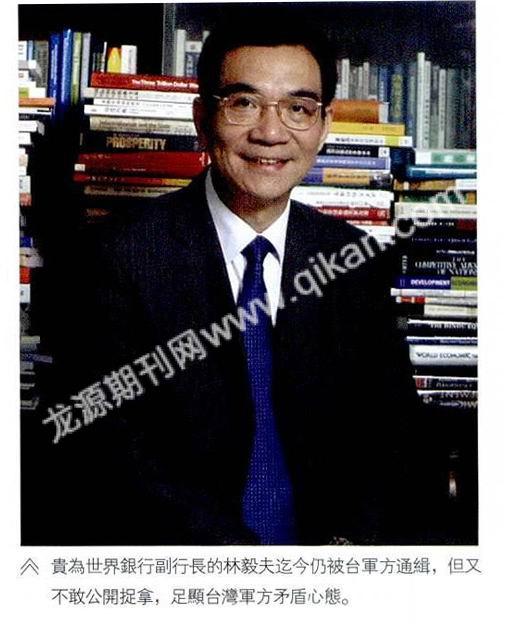

30年后,他是全球知名的经济学家、唯一荣登世界银行副行长位置的中国人。

台湾官方和民间几乎都愿意接受他、迎接他、以他为傲。

台湾军方却百般阻拦,并放下狠话:只要回台就「军法伺候」。

这就是至今仍很棘手的大名鼎鼎的「林毅夫案」。

路径之谜待解

林毅夫到底是怎样从金门前线到大陆的?至今仍是一团谜。30年来传说不断,有人说他是抱2个篮球从金门游泳到厦门的;也有人说他是用一个篮球系在腰间载浮载沉花2个小时游到厦门的;也有人说他是穿救生衣泅渡到厦门的…….不管是「两会」(全国人大和政协会议)上,还是日常学术活动中,凡是能采访到林毅夫的地方,这都是台湾记者永远感兴趣的话题,但是,林毅夫从不回答这个问题,连暗示和辩解都没有。

根据已经公开的讯息,时任驻守金门马山连连长的林毅夫,1979年5月中才从台湾探亲回到金门。5月16日大约晚间九点,当天曾和林毅夫同桌午、晚餐的杨姓连辅导长正在某据点视察,忽然接到连部电话,师部查哨官来找连长,连络了几个据点都找不到,询问是否和辅导长在一起,杨辅导长莫名其妙地赶回连部,一行人查遍了连上防区都没有找到连长行踪,这时杨辅导长心生不妙,冲进连长办公室一看,连旗不翼而飞,作战计划也不见了。

于是,连上开始紧张,士兵四处寻找,直到半夜仍不见人,遂向师部报告。师部马上对林毅夫住处和办公室进行检查,全面清查后发现,仍然找不到林毅夫的踪影。全师一万多人立刻全体动员展开搜寻,照明弹从凌晨打到天亮,50机枪与105榴炮不断射击海面可疑漂浮物,但打到的都是浮木。5月19日开始,金门防卫司令部举行全岛「雷霆演习」,在全岛展开三天三夜大规模搜索,10万官兵与5万平民,每人手臂上绑上一样的白臂章识别,手持木棍翻遍岛上每寸土地。但找了好几天都全无结果,军方分析林毅夫是带着篮球浮具从海上潜逃的。

由于林毅夫抱着篮球游到大陆的消息不胫而走,为了避免此事重演,军中风声鹤唳,下令官兵不准打篮球。因此有很长一段时间,篮球成为金门前线的违禁品,即使后来恢复可以打球,打完球之后,也须立刻把球放气,还必须统一保管,甚至连保特瓶都不准使用,成为两岸对峙年代,在金门前线的一段笑话。

金门防卫司令部在发觉林毅夫失踪之后,经过再次清查后发觉,连上短少的物品包括救生衣、指北针、急救包和军人补给证等。因此分析,林毅夫应该是穿着救生衣游到对岸。

也有媒体报导说,林毅夫是1979年5月16日傍晚时分,「假传演习命令」,在查哨后只身游泳渡海投身大陆。

林毅夫到大陆的路径到底是怎样的?是至今未解的谜。这个谜将是两岸关系最敏感、最深层、最特殊的温度计。

抚恤金之谜

林毅夫「失踪」后,引起金门驻军很大震动,由于林毅夫是与机密作战数据一起失踪的(林毅夫本人2002年公开说当年只带着金门马山连的连旗和自已的身分证明,绝没有带金门兵力部署与密码),金门防卫司令部立刻下令将驻守金东的284师(林毅夫所在的师)与驻守南雄的319师对调换防。1979年6月,158师移防台湾,127师改驻小金门,146师驻守金中。短短一个月,驻守大、小金门的5个师全部移防,同时「通讯密码表」和金门的作战计划都全部重新制订。由于一直未寻得林毅夫的尸体,大陆当时也没有发表林毅夫任何「投诚」消息,驻金门情报机构也多次派蛙人潜进福建了解情况,均一无所获。

对台湾军方来讲,前线军官叛逃,无疑是莫大的事故和责任,当时的陆军总司令,就是后来在台湾政坛呼风唤雨的郝柏村(现任台北市长郝龙斌的父亲),师长是周仲南,金门防卫司令是李家驯,郝周两人是江苏省盐城同乡,并有军中「盐城帮」之称,为保住师长周仲南位子,台湾陆军总部1980年在调查未果的情况下(既不能证实林毅夫叛逃大陆,也不能证明林毅夫存在),在活不见人、死不见尸、耳不闻叛逃的情况下,只能宣布「林毅夫失踪」,并发给家属47.5万元新台币(约10万元人民币)的抚恤金。师长周仲南不但没受到林毅夫「失踪」案件影响,而且随后还被提拔为蒋经国的侍卫官(不久升为侍卫长)。

军方不愿扩大事态

如果说台湾军方当时不知道林毅夫真正下落,未免小看台湾军方能力,因连旗及战情档案亦下落不明,军方当时即判定林毅夫为叛逃(在没有听到大陆广播的情况下,认定是叛逃失败,葬身鱼腹);但为了粉饰事态,军方却有规划地「吃案」,伪称林已殉职。

更可笑的是,这样的一桩大事,照说应该纸包不住火,但在戒严时期党政军通力合作下,台湾没有任何媒体敢公开报导,大家只听说有一个台大转陆官的军官逃亡了,竟然以讹传讹说成是与林毅夫同期从台大从军、与林毅夫没有任何关系的「陈宪良叛逃」,而军方也就将错就错、移花接木,特别安排陈宪良接受媒体采访,算是侧面澄清了台大毕业军官叛逃的谣言,同时也掩饰了林毅夫「失踪」的事实,所以台湾民众一直不知道的确有「台大军官」叛逃,只是对象传错了而已。

1993年,已贵为国务院发展研究中心农村部副部长的林毅夫访问美国时,还被时在美国宾夕法尼亚大学进修的陈宪良秘密向台湾驻美副武官(军事情报人员)打报告,试图将林毅夫扣留并引渡回台,台湾军方当时并没有采纳陈宪良的密报。

一直到2002年,林毅夫因父亲去世欲赴台奔丧,台湾军方在「事实已大白天下的情况下」,才根据「他人告发」以投敌等罪对林毅夫发布通缉令,且称林家是「诈领」抚恤金。由此可见,台湾军方1979年「吃案」是政治考虑;2002年的「补发」通缉令也是政治考虑,而且还要追回抚恤金。岂不知,在台湾当时的政治气候下,即便林家知道林毅夫「下落」,也没胆子不领那笔钱?军方如今给林家戴上的「诈领」帽子,未免太沉重了,毕竟不是林家主动要领那些抚恤金的。

继续通缉之谜

2002年5月9日,林毅夫父亲林火树在台湾过世。5月29日,独派大老、民进党民意代表蔡同荣向陈水扁政府陈情,称当年叛逃追诉时效已过,台湾应让「林毅夫叛逃案」结案,批准林毅夫返台奔丧,同时亦可借重林毅夫与大陆高层关系,及其在财经方面的专业,为两岸经贸往来做有利于台湾发展的建言。恰巧此时在台上掌权的行政高官游锡堃和主管法务的陈定南都是林毅夫的宜兰同乡,他们也乐见林毅夫能回台奔丧。

就在林毅夫决定启程回台奔丧时,台北县议员金介寿提出告发,台湾军方马上对林毅夫「补发」一个通缉令。台湾军方高等法院检察署2002年11月18日发布的新闻稿说,宣布调查完毕林正谊(现在大陆已经改名林毅夫)在1979年叛逃案,并在11月15日依《陆海空军刑法》第24条投敌罪发布对林毅夫的通缉令。主任检察官表示,林毅夫属「行为继续犯」,因为投敌行为未终止,所以追诉时效未起算。

主管大陆事务的官员随后捎话给林毅夫说,基于人道考虑,台湾愿意为林毅夫回台奔丧提供方便,但是不能保证军事法庭对他采取行动,回台要考虑面对军事法庭追究。台湾军方高层也明确表态,人道归人道,法律归法律,只要林毅夫回台,就必须面对军事法庭的审判。

这个「补发」的通缉令,不但阻断了林毅夫回台奔丧的机会,而且是悬在林毅夫头上的一把剑,只要他回台,就可能随时被「军法伺候」。

适用法律之谜

对于军方依据《陆海空军刑法》第24条对林毅夫「补发」通缉令,林毅夫回台可被「处死刑、无期徒刑或10年以上有期徒刑。」因为军事法庭给林毅夫定的是投敌罪、直接利敌罪、泄漏军事机密罪、擅自离职罪、擅离部属罪等。

但是,负责行政纠偏的监察部门的监委2002年经过调查发现,军方用「补发」通缉令的方式处置林毅夫案并不妥当。

首先是,2002年的台湾已经不是林毅夫「失踪」时的台湾,军方「补发」的通缉令并未依循「适用最有利于行为人之法律」原则。

其次是,林毅夫案应考虑到30年来已被法制体系改变的政治时空。30年前,1979年,当时为动员戡乱时期的戒严时代,金门是敌前第一线;但是,1987年宣布解严,1991年终止动员戡乱时期,今日金门已成「小三通」的门户。这般宪政法制体系的巨变,其实使当年林毅夫所投之「敌人」,在宪法意义上已经消失;如今的问题是,如何认定林毅夫的叛逃投敌为「继续犯」?何况,近年来数以万计的「白色恐怖」案件,包括匪谍案、叛乱案皆已平反,亦是因法制体系巨变后产生了新定义。那么,为何唯独林毅夫事件不能网开一面?

两岸关系丕变的今天,敌我忠逆的判准亦生巨变。台湾人会晤林毅夫者,不分蓝绿,络绎于途;台湾的媒体,亦不时以重要篇幅报导林毅夫的新闻和他的专业评论。然而,林毅夫却仍是「投敌叛国」的「继续犯」与「通缉犯」,这是否是敌我忠逆的错乱?

林毅夫案确实是台湾政治上及法律上的疑难杂症,在新的两岸时空背景下,在两岸新的竞合关系上,在政治上,不能再用「卖台」、「不爱台湾」那些陈腔滥调;在法律上,亦必须建立一套与两岸关系发展相匹配的新规制。

再者,林毅夫案已失去法律追溯的时效。

军方是在林毅夫「犯罪事实(投敌)」成立并被发现后的23年,也就是2002年才依《陆海空军刑法》定他「投敌罪」,并「补发」通缉令的。

于是,问题出现了,台湾军方「补发」的通缉令有没有法律基础?

台湾刑法第80条有关追诉权之时效期间的规定是:「犯最重本刑为死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑之罪者,30年。」但这追诉时效是在2005年延长的,而在2002年台湾军方发布通缉令时,当时的时效规定是20年。依不溯既往原则,该案的时效应是20年。

台湾军方「补发」通缉令可能的法律基础,是依刑法第80条第二项但书「犯罪行为有继续之状态者,自行为终了之日起算。」但如何认定张三的「投敌」行为有「继续之状态」?台湾军高检引据的是1956年大法官释字第68号解释:「凡曾参加叛乱组织者,在未经自首或有其他事实证明其确已脱离组织以前,自应认为系继续参加。」

先不问该1956年国共战云正炽时的大法官会议解释是否合宜,1991年,随着《动员戡乱时期临时条款》的废止,中共已不被定位为「叛乱组织」。援用该解释,既无法律基础,也不符现实。

依军高检「补发」的通缉令的法理,设若几位在1949年国共战争中投降「匪军」的年轻小兵,今天顶着花白的头来台湾旅游。这些人是否也该捉起来以投敌罪论处?因为这些八、九十岁老人投敌的「犯罪行为」仍在「继续之状态」!

如果无法接受这些老人处在六十年的「继续犯罪状态」,为什么,对林毅夫,就能认为他的犯罪继续了30年,所以追诉时效不能消灭?

高苑科技大学经营管理研究所教授谢国荣指出,林毅夫犯「敌前逃亡罪」,在逃亡时即完成犯罪,追诉权时效应自1979年5月16日犯罪成立时起算,至1999年5月16日,届满20年,犯罪行为追诉权即已消灭,但依台湾军法局的看法,依大法官释字68号对「叛乱行为」的解释来看,林毅夫所犯的投敌罪具有继续性,其追溯权的时效,应该以投敌行为终了时,才能开始计算,但台湾于1991年5月1日正式宣布终止动员戡乱时期条款,以法律观点而言,两岸敌对关系亦正式宣告结束,所以对林毅夫追诉权的20年早已结束,以连续性的「叛乱行为」,也应随着动员戡乱时期条款的废止而无效。

政治与法律纠缠

有人说,林毅夫案根本不是法律问题,完全是政治问题,这是一个政治与法律纠缠不清的问题。

监察部门就此案专门纠正军方两次,第一次是2002年11月(见前文)。第二次是2009年7月23日,纠正案认定军方「早就知道林毅夫是叛逃而非失踪」,却始终淡化消极处理,直到2002年才因「他人告发」对林毅夫「补发」通缉。认为军方多年来未就类似案件建立配套措施,对「叛逃人员」法律适用问题没有定论,还影响当事人权益,确有违失。

纠正文认为,基于对人权的保障和时效制度的尊重,军方应该针对「叛逃人员」究竟是「既成犯」还是「继续犯」,尽速研议定案。

但是,台湾军高检并不示弱,一口咬定林毅夫还是「继续犯」。军方高层多次强调,是否撤销林毅夫的通缉,是「军高检」的权责,「军高检」至今认为林毅夫「叛逃」是所谓的「连续犯」,若林毅夫回到台湾,军方必须依军法处置。

最后的羁绊

问题是,在台湾军高检「补发」的通缉令没有法律基础的情况下,「军高检」为何要坚持己见?这就要回到问题的原点——林毅夫当时在军中的表现。

1972年初,全台湾各报都大幅报导台湾大学一年级学生代表会主席、农工系一年级学生林正义于成功岭寒训期间决心申请转学赴陆军官校就读,并立即受到军方高层的肯定和表扬。在当时升学主义下主导下的台湾,军校一向是联考淘汰者的剩余选择,林正义此举无疑为台湾军校招生的低迷行情注射了一剂强心针,此后林正义即成为国军的明星不时在各种媒体出现。

1972年林毅夫以第二名的成绩自陆军官校正期生44期步兵科毕业,随即留校担任学生连排长,并与政治大学中文系毕业的陈云英女士结婚,1年后生子,同时考上军方公费政大企管研究所,1978年获政大企管硕士,随即返回军中,派赴金门担任马山连连长,负责接待外宾参观第一线连的光荣任务。

曾任林毅夫连长的侯金生表示,林毅夫当年是投笔从戎的优秀典范,因此,被派担任金门马山连连长后,是几乎无人不知的「明星连长」,再加上外语能力强,经常被指派接待参访外宾。

据说,蒋经国当时对林毅夫非常重视,要求军队将领好好关照。在很多人眼里,林毅夫当年是一位集三千宠爱于一身、省籍正确、家室美满幸福的「明星」青年军官,任谁也不会相信他会在戒备森严的金门前线叛逃。刚刚树立起来的典型突然「叛逃」,无疑是台湾军方的奇耻大辱。

也有人说,20多年来,有关林毅夫案的新闻正是台湾军心不稳的写照。

担心动摇军心

军方高级将领汤曜明在职时就公开表示,林毅夫的行为「不可原谅」。汤曜明的表态其实道出了台湾军方的难言之隐。2000年以来,在陈水扁以台独理念治军的情况下,台军士气低落,「不知为何而战」。针对林毅夫案,军法单位多次召开研讨会,多数法学专家都支持军方立场,因为「敌前叛逃」是唯一死刑!如果不牢牢抓住林毅夫这个典型,官兵还会卖命吗?

可是,在两岸关系和缓的今天,在政党再次轮替后的台湾,硬把世界知名的经济学家林毅夫树立成「敌前叛逃」的典型,对军方将士到底是鼓气还是泄气?

如何妥善处理好这个「烫手山芋」,需要台湾军方有足够的勇气和智慧。

林毅夫的巨大付出

深受台湾军中高层赏识的林毅夫在那个特殊年代为何冒着生命危险到大陆?不仅他过去的连长侯金生想知道,所有的人都想知道,但是,林毅夫没说过,两岸官方也没解释过。不管林毅夫当初的目的怎样、动机如何,从今天的角度来看,他都为自己的这次行为付出了很大的代价。

1996年,林毅夫的母亲不幸亡故。闻噩耗,林毅夫泪流满面。因台湾当局的阻挠而未能奔丧,此事成了林毅夫终生遗憾。

2002年5月9日,林毅夫84岁的父亲林火树在宜兰老家溘然长逝。当时,林毅夫应邀出席在美国旧金山举办的一项国际经济学术研讨会,面对记者的镜头,他潸然泪下。

林火树的灵柩一直停放在宜兰县员山乡福园,二十多天都未入殓,家人想让林毅夫见父亲最后一面。林毅夫的大哥林旺松表示,父亲生前经常提到想再看看弟弟一家人,希望政府能以人道考虑,尽速让他回台,以尽其孝思。

就在林毅夫准备回台奔丧时,时任陈水扁当局高级将领的汤曜明指出,林毅夫仍被视为叛逃军官,一旦返台将面临陆海空军刑法调查与审判。最后,林毅夫确定无法回台,由妻子陈云英代其回台追悼父亲。陈云英披麻戴孝,在林火树灵前难抑悲痛。她哀伤地说,麻衣让她感到很沉重,她的心也因为丈夫不能回台为父奔丧感到痛苦。林毅夫则在北大朗润园设灵堂遥祭先父。6月4日上午,他和女儿林曦在北大中国经济研究中心亲手布置灵堂,透过互联网现场联机直播方式参与父亲告别式。林毅夫透过互联网看着亲人和父亲的灵位,听着宜兰的法师说「宜兰下雨可能是因为儿子没有回来」,不由踉跄跪倒,痛哭失声。告别式结束后,他仍在父亲灵位前跪叩不起。

未来如有机会返台,他最想做的事就是为其双亲扫墓。

大陆之荣、台湾之傲、华人之光

今天的林毅夫已不再是30年前的林正义,他正以自己的努力、卓越的才华为所有的中国人争光。

2007年10月31日,他在英国剑桥大学马歇尔讲座上演讲,是登上国际经济学界顶级讲坛的第一位中国学者。

2008年2月5日,世界银行行长佐利克正式宣布,任命他为世行首席经济学家,兼任负责发展经济学的高级副行长。传统上,这一职位由欧美发达国家大学中的著名经济学家担任,林毅夫成功获选,是全体中国人的骄傲。

可以说,林毅夫是自联合国通过二七五八号决议后,第一位在政府间国际组织担任高管的台湾人,因而是包括2300万台湾人在内的全体中国人的骄傲。

林毅夫之所以能取得如今的成就,完全是个人努力的结果。因为他相信:「成功就是99%的努力,加上1%的运气,而且那1分运气还是因为99%的努力才得来的。」

宜兰高中老校长袁福洪在80岁生日时说,不管林毅夫是什么原因游去大陆,他始终是宜中人,也是第一个当上世界银行副总裁的亚洲人、中国人、台湾人,是了不起的经济学家。

林毅夫说,「我是台湾人,也是中国人,为什么非要把台湾和大陆割裂开来,说这是台湾的天,那是大陆的天……为什么就不能携起手来,共同创造一个中华民族更大的天?」

林毅夫小档案

1952年10月15日 生于宜兰,原名林正义,因当兵后与长官同名,随改为林正谊,到大陆后改名林毅夫。

1972年 台湾政治大学企业管理研究所硕士。

1979年5月16日 自金门泅水到厦门。

1982年 北京大学经济系政治经济学专业硕士。

1986年 美国芝加哥大学经济系博士,师从诺贝尔经济学奖得主舒兹。

1987年 美国耶鲁大学经济发展中心博士后。

1987年 大陆改革开放后第一个「海归」经济学家。

1987-1990年 国务院农村发展研究中心发展研究所副所长。

1990-1993年 国务院发展研究中心农村部副部长。

1994年 创办北京大学中国经济研究中心、并任主任至今。

2008年 连任四届全国政协委员后转任全国人大代表。

2008年6月1日 出任世界银行首席经济学家,兼任负责发展经济学的高级副行长。

主要研究与教学领域:农业经济学、发展经济学、中国经济改革等。