新中国修宪风云

2009-09-14韩永

韩 永

编者按:

逻辑上,民主是宪政的前提,宪政是民主通过宪法而实现现代国家最理想形式,无民主即无宪政,宪政的本意在于主权在民。正如此,宪政法律秩序必然追求民主,民主是宪政法律秩序的首要因素。

宪法是固态的宪政,宪政是动态的宪法。所以我们回到起点,还原新中国历史上历次修宪的细节与故事,以期更深入理解中华人民共和国宪法的民主精髓。修宪也是一个舞台,每位参与者在其中所扮演的角色,也各不相同。

宪法每一个条文的修改,并非轻而易举。过程中充满了激烈的博弈。妥协有时候也在所难免。

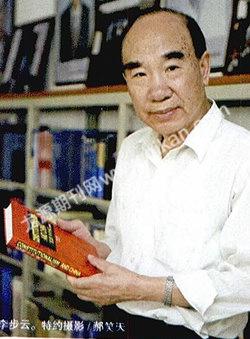

李步云在1982年宪法修改时搞了一点“小动作”。

1980年7月份,李步云从中国社会科学院法学所借调到中央书记处研究室。报到的第二天,他就领了一份特殊的任务:为叶剑英委员长写一个发言稿,用在宪法修改委员会第一次会议上,为1982年宪法的修改定调。

在与另外一个人合写的这份发言稿里,李步云承认加入了一点个人的观点——他往这个发言稿里塞了两样东西,一是立法民主,另一是“司法独立”。

文稿没有大的变动。李步云说1982年宪法修改有三点值得铭记,一是在结构上将“公民的基本权利和义务”移至“国家机构”之前;二是法律面前人人平等;另外一个,就是有关公民的定义。

谁是公民

“由于公民定义模糊不清,很多人就给全国人大写信,问我到底是不是公民,全国人大也没法答复,只是含糊其辞。”李步云说。

“凡具有中华人民共和国国籍的人都是公民,罪犯也是公民”,源于李步云1979年10月30日《人民日报》上发表的文章:《论我国罪犯的法律地位》,这一文章的思想源泉,可以追溯到他在1978年12月6日发表在该报上的另外一篇文章:《公民在法律面前一律平等》。此文已被公认为中国法律界在“文革”后思想解放的开山之作。美联社的“中国通”约翰?罗德里克评其为“政治法律领域一个重要转折的标志”。

而当时,在公民问题上有两种看法,一种认为只要有中国国籍就是,另一个认为人民和公民是一个概念,敌对分子不是公民。敌对分子包括地富反坏右,后来又扩大到一些被判刑的人。

《罪犯》一文发表后,引起了轩然大波。一些囚犯拿着刊有此文的《人民日报》,跟监狱管理人员叫板,讨要权利。监狱不尊重犯人权利的现象也逐渐浮出水面。陷入被动的监狱管理方对该文满腹意见。一位地方劳改局的副局长说:“讲罪犯的这个权利那个权利,为什么就不能多给我们一些权力呢?”一次高规格的检察长会议也对此文提出公开批评。

李步云的导师、中国社科院副院长张友渔在关键时刻保了他一把。他在一些重要的场合明确表态,说这篇文章没有问题。“如果说有问题,最多是说早了点。”

到了中央书记处后,李步云找到了一个为自己“翻案”的绝好机会。按照宪法修改的程序,先由宪法修改委员会秘书处拟定草案,提交委员会讨论,修改后再提交中央领导审核。领导审核前,中央书记处要先把第一道关。作为其中为数不多的法律专家,李步云得以对宪法修改稿先睹为快,并就其中的争议问题,选择恰当的时机发出自己的声音。

1981年底,他再次在《人民日报》上发表文章,在罪犯的法律地位问题上强劲发力:“如果这些人不是公民,那他们是什么?是人?是国民?他们在法律上是什么地位?宪法上说的是公民的基本权利和义务,他不是公民,宪法就不能对他适用。那他既不能享受权利,也不用承担义务。”“那这些人的行为用什么来调整呢?专门为他们制定一部宪法吗?”

后来,宪法修改委员会秘书处的一位同事告诉李步云,他的这一番言论,已经说服了很多人,最终在该委员会的一次讨论中被吸纳。秘书处是宪法修改委员会的写作班子,当时的秘书长是胡乔木,李步云的导师张友渔是副秘书长。胡乔木后来生病住院,起草工作事实上由张友渔主持。曾经参与过1954宪法制定的中国人民大学法学院教授许崇德,也是秘书处的成员之一。

公民定义的颠覆,其影响非同小可。媒体在报道此事时不吝赞美,说其“改变了几千万人的法律地位”。

人权人宪

此时,人权在国内还是一个忌讳的字眼。李步云之前发表的几篇文章,也没有敢用人权这一称谓,只是说要保障公民的权利。1983年,李步云和法学所老所长王叔文去中南海开了一个会,领回来一个任务:清除精神污染。当时,学界的精神污染典型有两个:一个是无罪推定,另一个就是人权,他的那篇《论我国罪犯的法律地位》就是一个靶子。

法学所所长王家福找到李步云,希望他参加批判人权的写作小组。李步云提出一个条件:不能说人权是资产阶级的口号,社会主义也要讲人权。我们可以画几个杠杠,说明我们的人权和他们的人权是有区别的。王家福说:好。后来由于反资产阶级自由化正在兴头上,大家的注意力全转移到那儿,这事也就不了了之。

到了1991年,国际形势发生巨变,苏联东欧解体。这件事给中共高层震动很大,出了19个题让有关部门去调查,社科院领了其中的大部分。这些调查试图弄明白一件事:苏联东欧为什么突然间倒下?

社科院两个调查组带回来两个完全不同的结论:一说苏联的解体,是因为戈尔巴乔夫的叛变和帝国主义的颠覆,另一个结论则是这些国家的制度有问题。后一个调查结果呈交上来时,社科院一位副院长不高兴了,说我让你们去调查,你竟然给我拿出这么个结论?调查组成员也不示弱,说你不是让我去调查嘛,我查出来的就是这么个结论。

李步云后来给高层领导讲课时,也强调这么个逻辑:如果苏联制度没有问题的话,谁想搞垮它也搞不了。

正是从此时起,中国领导人的提法开始发生转变。“不再说人权是资产阶级的口号了,改口说社会主义也有人权。”但此时中国所提的人权,只谈人权的特殊性,不承认人权的普遍性,与西方世界的争论也一直僵持不下。

1992年下半年,时任中共中央总书记、国家主席江泽民要社科院写本书,描述中国特色社会主义是什么,一共22章,李步云负责“人权”这一章。写完后,李步云就接到電话让他少讲人权的普遍性。

李步云说人权是特殊性和普遍性的统一,不同意修改。后来,在李步云去美国访问时,这条被删除。

但半年后,情况发生变化。1993年6月25日,中国经过反复研究,同意了第二次世界人权大会起草的《维也纳宣言及行动纲领》,这个文件有四处讲了人权的普遍性。

此后,在中国的政治话语体系里,人权不再是一个忌讳的字眼。1997年,在中共十五大报告里,也正式写入了“尊重和保障人权”。

但人权人宪并非是一个顺理成章的事情。1999年修宪,被邀参与座谈的李步云在中共中央提供的总共6条修宪方案里,并没有看到他渴望的人权的字眼。他为此精心准备的发言,也完

全没有派上用场。

不过,在6条宪法修改建议中,他如愿看到了“依法治国”的字眼。自从他1979年10月发表《论以法治国》一文并引发经久不息的讨论以来,李步云也见证了“依法治国”人宪的整个旅程。在他看来,最具有转折意义的是1996年2月8日中央高层的一次讲座。

当时,司法部圈定了两个题,最终确定为“关于实行依法制国,建设社会主义法制国家的理论和实践问题”这个题。主讲人本来定的是李步云,但在试讲过后,司法部决定临阵换将,由社科院法学所所长王家福主讲。

在这次讲座后,江澤民发表了一个讲话,正式提出了“依法治国”这一概念。1999年的宪法修改,原来的提法本来是“依法制国”,李步云联合王家福、刘海年,给中央写了一封信,建议将“依法制国”改为“依法治国”,并将江泽民的这一讲话附在后面,最终高层拍板,“依法治国”走完了人宪的最后旅程。

而人权人宪,最终被推迟了5年。2004年修宪,李步云再次被邀参与由吴邦国主持的专家座谈会。与以往不同的是,这次没有提供中共中央的修宪方案。李步云第一个发言,他提出的第一个建议,就是人权人宪。在现场的总共5位宪法专家中,还至少有两位准备了这样的建议,一位是徐显明,另一位是许崇德。

激辩“专政”

2004年修宪,像这样的专家座谈会还有5场。江平和吴敬琏被邀请参与了其中的一场。与其他人不同的是,他们事先就此开了一个研讨会。

中国政法大学副院长江平在接受《中国新闻周刊》采访时表示,开研讨会的目的在于集思广益。“我们有一个考虑,既然宪法修改,多征求意见不是更好吗?”在1999年修宪时,吴敬琏也曾经接到邀请,但由于时间紧促,基本上没有提出什么像样的建议。

此前,江平和吴敬琏合作,在上海科协名下注册了一个民间组织——上海法律与经济研究所。他们在研究所发了通知,希望所里能先就宪法的修改发表意见。

研讨会汇聚了20多位国内顶尖的法学、政治学、经济学等领域的学者,这些学者的部分建议,被江平带到了由人大常委会委员长吴邦国主持的修宪研讨会上。

江平被安排在第4个发言,由于总共只有8位专家,每个人发言的时间都比较充裕。他总共提出了5点个人建议,除了主张私有财产保护人宪和人权人宪外,他还提到了几个比较敏感的话题:一是宪法修改的指导原则问题。他说,现在似乎形成了一个规律,就是一届新的党代表大会开完就要修改宪法,而宪法修改是个严肃的问题,必须是政治体制,经济体制发生重大变化或是更强调对公民权益保护时,修改方有意义。“否则,仅把党纲党章修改的精神用之于宪法的修改,是不严肃的。”

此外,江平认为“三个代表”在序言中写进去未尝不可,“但不能非常生硬,更不能不伦不类。”“应当把‘三个代表的精神考虑进去,而不是光写这四个字。”“而且我当时还说,我们过去有一种理解,就是宪法里面不能够用缩写的词,‘三个代表如何翻译成英文呢?”

许崇德建议写进“三个代表”,但一定要加上引号。“有人反对,说法律没有带引号的,我查了外国的宪法,法国宪法序言里说:法国人民都拥护人权公约,那个人权公约是加引号的。还有苏联宪法中也有‘全世界无产者联合起来的表述。我就给有关部门打电话,说国外有这样的先例。”

有关宪法修改的程序问题,江平说,宪法修改由执政党在广泛征求意见的基础上提出宪法修改的草案不是不可以,但他认为最好的方式是执政党向全国人大提出宪法修改的建议,由全国人大的修宪机构在征求各方意见后提出修改稿。“这样做的好处在于树立宪法在全国人民中的地位,更表明宪法的修改也应是全国人民的事情。”

江平还谈到宪法监督机制的问题。“大家都认为宪法实施中最大的问题,不在于宪法规定内容应该扩大多少,而是在于现有的权利受到侵犯后,违宪的问题无法得到纠正。”他提及孙志刚案和“三博士上书”,“我们没有一个专门审查和监督违宪机构。这个问题已经是迫在眉睫的问题了。”“当前至少应在全国人大内设立宪法委员会,在将来条件具备时,从议会的监督改为法院的监督,即设立宪法法院。”

江平结束讲话后,吴敬琏发言。“他讲的主要问题是宪法要公开。应该公告,通知到每一个人,每个人都可以提意见。”

“当时应该说还是在一个很随便的气氛中讨论的。没有反对我的声音,都是个人发表个人的意见。”江平说。

博弈与妥协

宪法每一个条文的修改,并非轻而易举,过程中充满了激烈的博弈,妥协有时候也在所难免。作为1982年宪法修改秘书处成员的许崇德,对宪法修改中的有些场景至今难忘。

这种讨论的氛围让许崇德心旌荡漾,他想起自己参加1978年宪法修改座谈会上的一幕场景:当时,他主张将国家主席重新写入宪法,被某钢铁厂的一位团委书记当场喝止,理由是“毛主席反对”。

1978年宪法修改发生在当年的3月份,此时距离代表着思想解放的十一届三中全会的召开,还有9个月的时间。而1982年宪法修改的真正主帅彭真,此时尚未出山。

从1978年开始的真理标准大讨论,给这次宪法的修改铺上了浓重的民主底色。北京政法学院(中国政法大学前身)副院长江平在校内开了一门《西方民商法》,校内反响热烈,校外也相安无事。

彭真在“文革”中被整的经历,给1982年宪法修改留下了很深的烙印。比如,许崇德说,彭真非常重视“公民的基本权利和义务”这一章,不仅把其位置提至国家机构之前,还把人格尊严和人身保护都写进了宪法。“人身保护过去也有,但没有这么强调。他自己亲身经历了‘文革受迫害的遭遇,有切身体验。”

宪法还有一个条文,就是公民对国家工作人员有揭发、检举和控告的权利。“彭真在稿子上特别加了不能捏造或者歪曲事实进行诬告陷害这一句。”