小议“炮灰”

2009-08-04郑颖琦张超

郑颖琦 张 超

摘 要:“炮灰”作为当代人广泛使用的一个流行词语,已经深入到人们日常生活的各个方面。本文从“炮灰”一词的起源入手,追溯了这个流行词语语义演化的整个过程,探究了各个义项之间的相互关系。同时,也注意到词语功能在泛化过程中发生的变化,揭示了隐喻机制在促进词义泛化过程中的巨大作用。

关键词:“炮灰” 泛化 功能 隐喻

“炮灰”一词最早见于鲁迅先生的《且介亭杂文·拿破仑与隋那》一文:“杀人者在毁坏世界,救人者在修补它,而炮灰资格的诸公,却总在恭维杀人者。”其中的“炮灰”喻称“被反动统治阶级强迫参加非正义战争去送命的士兵。”这一意义的“炮灰”均为名词,常作宾语。类似的例子还有很多,如:

(1)人民如果不愿充当帝国主义的炮灰,他们就一定会起来用各种方式去反对帝国主义战争。(毛泽东《关于国际新形势对新华日报记者的谈话》)

(2)日本统治时期,尤其是第二次世界大战期间,无数台湾同胞被日本军国主义者抓去当炮灰、当苦力,无数家庭妻离子散。(《人民日报》1995年5月)

语言是随着社会的发展变化而发展变化的。随着社会的发展,“炮灰”一词的意义和功能均发生了演变。

一、在意义上,“炮灰”由战争领域泛化到了一般的生活领域

(3)通过编织他们自己都觉得可笑的肉麻的奉承,吹嘘中国的能力,试图让中国充当拯救全球经济的炮灰。(新浪博客,2008年12月18日)

(4)姚明在整个赛季中不仅仅面对的是帕楚利亚和霍福德,他需要面对许多炮灰型中锋的挑战。(华体网资讯,2008年12月10日)

(5)在一次次被用人单位招聘“调戏”后,他们发现还是被称为“国考”的公务员考试靠谱。然而,百万雄师都想挤过独木桥谈何容易,除少数幸运儿,更多人充当了“公务员考试的分母”,他们自嘲是“国考炮灰”。(《广州日报》2008年11月19日)

很显然,以上的“炮灰”均不能解释为“被反动统治阶级强迫参加非正义战争去送命的士兵”。结合具体语境,不难看出,以上几例“炮灰”的意义已经不再包含传统意义中的“战争、送命、士兵”等义素了,而是喻指“别人获取利益过程中的牺牲品”。那么“炮灰”的意义是如何由喻称“被反动统治阶级强迫参加非正义战争去送命的士兵”泛化到喻指“别人获取利益过程中的牺牲品”的呢?

在“被反动统治阶级强迫参加非正义战争去送命的士兵”的意义中,包含着“被迫、无奈、非正义、战争、送命、士兵”等义素,其中“被迫、送命”等义素处于核心地位。“被迫”显示了“炮灰”的利他性,“送命”显示了“炮灰”本方利益的受损性。这些义素的存在使“炮灰”开始只用于喻称“被迫在非正义战争中牺牲的士兵”。但在社会生活的其他领域,也存在着类似的情况,比如在经济领域中,有的经济体使别人得利而自己受损;在人际交往中,也常有人在别人获利的过程中自己的利益受到损害。这些不同领域的类似情况的存在,使“炮灰”的利他性不再仅仅局限于主体被迫无奈的情况,而是还包括了主动却无知的情况;本方利益受损性也不仅仅局限于战争,而是包括了任何社会生活领域。如此,“炮灰”的意义便由喻称“被反动统治阶级强迫参加非正义战争去送命的士兵”泛化到喻指“别人获取利益过程中的牺牲品”了。例如:

(6)俄罗斯的亚历山大波维丁(16胜)原是首号挑战者,后来因伤而退出,反而拉曼成了炮灰。(《南洋商报》2008年12月14日)

(7)在《暮色》逾7000万美元的票房面前,其他电影都显得黯然无光,而博伟出品的3D动画长片《明星狗》就很不幸地成为了这次票房榜上的炮灰。(西祠胡同,2008年11月24日)

(8)因此401K计划(美国涉及面最广、影响最大的一种企业养老金计划)走下坡路已经成为事实,从某种意义上说,401K在金融危机中充当了炮灰的角色。(《理财周刊》2008年12月29日)

(9)“考了三次公务员,当了三年炮灰。”大学毕业已经5年的小王郁闷地说,这次他报的是某沿海城市的海关,从报名第一天开始,该职位的人数就不断上升,一直增到890人。(《西安晚报》2008年12月29日)

以上例子显示,意义泛化后的“炮灰”可以应用于体育、影视、经济、教育等诸多社会生活领域,而不再仅仅局限于战争领域。

二、在功能上“炮灰”由名词的用法衍生出了动词和形容词的用法

“炮灰”最初是作为名词出现的,语义泛化后也主要用作名词,但在语言经济机制的作用下,在特定的语境中,它也常被用作动词,意义演变为“成为炮灰”。如:

(10)他不会去律师事务所找放炮者的麻烦,懒得辟谣,一辟谣,不是又被炮灰一次?(猫扑大杂烩网,2008年10月14日)

(11)还有因为种种特殊原因而具备新闻要素的话题人物,也会不时被拉出来“炮灰”一把。比如汤唯要复出了,阿娇要复出了。(《楚天都市报》2008年10月23日)

同时,喻指“别人利益的牺牲品”的“炮灰”还包含着“对主体没有好处、所做的牺牲对自己无意义”等性质义素,当这些性质义素在一定的语境中突显后,“炮灰”也就获得了形容词的功能。如:

(12)机甲驾驶员,在以前的战斗中被称为炮灰的存在,但随着机甲制造技术的逐步完善,现在却有了另外一个称呼——“军功狂人”。(华年《创圣演武》)

(13)多达几百种受到超人形象启蒙的、拥有超能力的漫画英雄被塑造出来,又被无情的市场规律去芜存精。这些可怜的很炮灰的角色甚至连脸面都没混熟就被腰斩,而留存下来的佼佼者就穿越数十年的时空一路走来并缔造传奇,比如蝙蝠侠。(《新世纪周刊》2008年12月9日)

(14)很出色的特效,很CJ的纽约人民,很不好看的女主角以及很炮灰的男配角,当然还有无比煽情的结尾。(天涯论坛,2007年5月9日)

(15)虚伪地活,绝望地爱,炮灰地死。(歪酷博客,2008年4月22日)

很显然,这些“炮灰”是形容词,指“没有价值的”“意义不大的”或“可以忽略的”等意义。

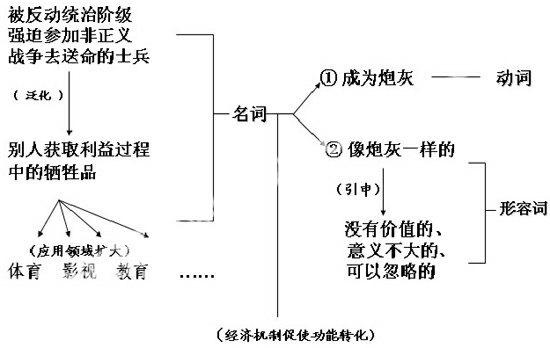

综上所述,可以将“炮灰”的意义演变和功能变化图示如下:

“炮灰”意义由喻称“被反动统治阶级强迫参加非正义战争去送命的士兵”泛化到喻指“别人获取利益过程中的牺牲品”,其机制是隐喻。英国修辞学家理查兹(I.A.Richards)说过,“我们日常会话中几乎每三句话中就可能出现一个隐喻”。隐喻产生作用的基础是不同领域现象之间的相似性。社会生活的各个领域中均存在着与“非正义战争中有士兵被迫成为牺牲品”类似的现象,这便使“炮灰”的意义具备了泛化的基础和动力。而“炮灰”由名词而产生动词和形容词的用法,是由于语言的经济机制。美国语用学家Laurence Horn指出,“人们交际时总是趋向于选择既能满足言者完整表达,又能满足听者完全理解所需的最少语符”,即在语言生活中,人们会倾向于用最简化的语言形式表达相应的内容。这便促使人们用“炮灰”表达“成为炮灰”和“像炮灰一样无价值”的意义,于是便产生了“炮灰”的动词和形容词的用法。

词汇是语言系统中对社会发展反应最敏捷最活跃的部分,“炮灰”词义的泛化和功能的变化充分证明了这一点。

参考文献:

[1]现代汉语词典[Z].北京:商务印书馆,2002.

[2]刘大为.流行语的隐喻性语义泛化[J].汉语学习,1997,(4).

[3]束定芳.隐喻学研究[M].上海:上海外语教育出版社,2003.

[4]何自然.语用学与英语学习[M].上海:上海外语教育出版社,

1999.

(郑颖琦 张超 成都 四川大学文学与新闻学院 610064)