春风大雅能容物

2009-07-22凌辉

凌 辉

他18岁起从事编辑工作,同时研究现代思想文化史,曾在湖南人民出版社、岳麓书社任编审,享受国务院特殊津贴;

他主持编辑出版的《走向世界丛书》,获第一届“中国图书奖”;

他提出的《湖南古代及近代历史文化典籍状况及整理出版规划草案》得到有关方面的高度重视;

他著述等身,《走向世界:近代知识分子考察西方的历史》、《从东方到西方》、《黄遵宪日本杂事诗广注》、《中国本身拥有力量》、《念楼学短》、《钟叔河散文》、《书前书后》、《天窗》等都是他呕心沥血的结晶;

1993年5月,他荣获全国出版界个人最高奖——第三届韬奋出版奖……

他就是我国出版界久负盛名的出版家、历史人文领域的著名学者、倍受读者尊崇的散文家钟叔河。

宝剑锋从磨砺出

钟叔河,1931年11月10日出生,原籍平江西乡山枣冲。其父钟昌言,自幼在岳麓书院、长沙时务学堂等地求学,学成后在永兴等中学任教。 1913年,追随谭延参加反袁革命活动,被委兼湖南都督府财政司制用科科长。后专任算学教员,曾先后发明了“速成加减法”、“简易乘除法”和“四则九验法”。

钟叔河的母亲喻叔贤,平江农家女,虽不识字,却聪敏贤慧,善刺绣织袜。

钟叔河兄妹五人中,他排行第五。他深情地说:“我小时候跳皮,母亲对我管得很严。父亲在外时间多,对我管得少。人家是‘严父慈母,我是‘慈父严母。”

父亲渊博的学识和对事业的执着,母亲心灵手巧的技能和洞察入微处事周到的能力,耳濡目染,对少年钟叔河无疑有着重要的影响。钟叔河说:“先父一生宅傺,曾教我曰:‘人不可不立志。我碌碌无为,比同学少年,武如蔡艮寅(锷),文如范源濂,做学问如杨树达,搞政法如章士钊,都不啻云泥。此固由于资质有差别,境遇有不同,最重要的还是自己不发愤,汝当以我为戒,立志做一门学问。即使只做出点点成绩,也比耍嘴皮子,扎花架子有意义,庶不致庸庸碌碌虚度一生。”

在父亲的薰陶和母亲的严格要求下,钟叔河从小养成了酷爱读书的习惯,成天钻在父亲的书房里像牛犊进了菜园,狼吞虎咽般涉猎着各种知识。

钟叔河的少年时代是在烽烟滚滚、血风腥雨的战争年代度过的。期间,平江遭受日本多次轰炸,钟叔河父亲的书房灰飞烟灭,酷爱读书的钟叔河只好冒着流弹硝烟,风餐露宿地逃难,不但经受着血与火的考验,还要受到山中老虎的威吓。抗战八年中,他一直住在平江乡下。夜里听到老虎吼,白天看到山里老虎的脚印。

读中学时,钟叔河最爱读的书是克鲁泡特金《我的自传》和《互助论:进化的一个要素》。《我的自传》译者巴金也就成了钟叔河所景仰的文学家。

1949年8月,长沙和平解放。新华社和湖南日报联合办了个新闻干部训练班。钟叔河得知后立即报名参加了考试。由于他的文字很好,录取后没有参加培训,就被新湖南报社社长李锐看中,直接到报社上班。从9月份开始,他写的新闻作品陆续见报。第一篇由他单独署名的非新闻性文章《孔十爹和积谷》,则是在1950年3月2日发表的。

1955年,24岁的钟叔河在“反胡风斗争”中成了“肃反”对象,1957年被打成“右派”,逐出报社,栖流于城市底层。

被开除公职后,为了谋生,他不得不做木工、拖板车,卧薪尝胆,却始终没有停止过读书。没钱买书,就向人借,因为是“右派”,有的人脸色不好看,借书不给。他便到小书摊或废书报收购店里低价买来书报。有时他就学《论衡》的作者王充,使出过目不忘的本领,到书店看书,只看不买。在史无前例的“文化大革命”中,1970年钟叔河被判刑10年,关进江茶场劳改。因他解放前学过几天的机械制图,劳改队正缺绘图技术人员,便把他分到机械厂的绘图室。在绘图室里一位青年工人的帮助下,他从场部职工图书室借来了二十五史,一有空就废寝忘食地攻读。读史增强了他对历史的责任感和信心。他深信,把无罪的人当作“反革命”的悲剧总有一天要结束。但是,他已经40多岁了,身体早已折磨得虚弱不堪,脊椎骨折、腰劳损、气管炎……“我本人能不能活到那一天呢?”这时,他想起同被囚禁在江茶场的潘汉年对他轻轻说过的一句话:“你还年轻。”这话给躺在黑暗监房里的钟叔河平添了几分信心和力量。

1976年秋,一个时代终于结束。11月,他又交出了重新写过的一份申诉书,申诉书的最后一句是:“我所要求的并不是怜悯,我所要求的不过是公正。”

1979年3月,钟叔河终于得到平反,历史还他以公正和清白。从此,他以满腔精力和才智,奋战在党的新闻出版战线上。

湖南出版“四大骑士”之首

著名作家萧乾写过一篇题为《长沙出版四骑士》的文章,称钟叔河是湖南出版界四骑士之一(另三人分别是杨德豫、李全安、曹先捷),且居首。

钟叔河以他独特的胆识和深厚的学识,从1979年开始策划和编辑《走向世界丛书》。这套2000万字的宏篇巨著,收入清人出国记述100种。第一种《环游地球新录》,于1980年7月由湖南人民出版社出版。钟叔河在丛书总序中写道:

洋为中用是我们今天的主张,也是当时赞成改革的中国人的主张。“师夷长技以制夷”,不也是洋为中用吗?当然,随着接触和认识的逐步深入,人们慢慢地看出,仅仅学一点长技,搞一点坚船利炮,还是不行的。“要救国家,只有维新”,维新行不通,就只有革命。伟大的革命先行者孙中山,用他自己的话来说,也就是“始见轮舟之奇,沧海之阔”,有了“慕西学之心,穷天地之想”以后,才立下推翻专制争取民权的志愿和信心。历史无情亦有情,后人的思想和事业肯定要超越前人,但前人的足迹总可以留作后人借鉴,先行者总是值得纪念的。

经过4年的不懈努力,丛书第一辑36种终于出齐。

丛书前几种出版后,即在读者中产生了强烈影响,在社会上引起轰动。著名文史专家、国务院古籍整理出版规划小组组长李一泯称“这是近年出版界一巨大业绩”,并亲自给钟叔河写信说:“这套丛书这样一弄,真可以传之万世了。你写的那些导言尤有意义……”钱钟书先生非常高兴,建议钟叔河将总序和各篇叙论(导言)印成一册,并破例为之作序。

2004年1月8日,钱钟书的夫人杨绛给钟叔河写信,提到20年前钱钟书为《走向世界》作序的事,信中说:“他生平主动愿为作序者,唯先生一人耳。”

钟叔河与钱钟书本不相识, 1984年1月,钱钟书约钟叔河见面时,那天因钟叔河晕车,无法多请教,只表示希望钱钟书对新出的几种书多提意见,便匆匆告辞了。回到长沙后,便见到董秀玉女士转来钱钟书写给她的一张短笺,云:叔河同志走得匆忙,没有留下地址。我感于他的盛意,抽空翻看了几本,有些意见,写出烦你转给他。将来如得暇再看到什么,当陆续告知,共襄大业。

这些“意见”,便是钱钟书写给钟叔河的第一封信。信中说:“……你编的那套书,很显示出你的识见和学力,准会获得读众的称许。因为你一定要我提意见,我匆匆看了几种,欣赏了你写的各篇序文……先把见到的零星小节写给你考考。”

钱钟书所提“零星小节”共有4点,其实都是重要的批评。第一点讲李圭《环洲地球新录》,“在他书的序文里,都或详或略地介绍了作者,在本书序文里似乎忽略了这点”,并告知李圭的《思痛记》曾为胡适、周作人和日本汉学家所称赞。第二点讲斌椿《乘槎笔记》,说徐继畲“是个主张‘走向世界的大官”而“你在总序里只字不提徐,此书有徐氏序文,你又放过了机会”。第三点质疑钟叔河“删去了《乘槎笔记》里两节,有这种必要么?”第四点指出张德彝《欧美环游记》里译音还原的错误。Up, up, hurroh 当作Hip, hip, hooray当补一句:“应指冬青树(hoiiy),张德彝误听误解”。

钟叔河说,这四条批评,都切中丛书和叙论的毛病,对我是很大的帮助,尤其是在外文方面,我做这事本来就像《兰学事始》所述日本人初译《解体新书》,“如乘天舵之舟泛于大洋”,只能靠查字书。钱先生指示应从原作背景和语境中用心,才使我茅塞顿开,有了一点长进。他给钱钟书回信后,很快又收到了第二封来信,指出郭嵩焘《伦敦与巴黎日记》印本中的13处错误,如“地员海涵当作地负海涵,韩退之文”,“张印之当作张即之,宋书家”……

1984年,钱钟书工作特别繁忙,特地抽出时间认真审读,提出具体意见,确实体现了他“共襄大业”的精神。

钱钟书为《走向世界》一书作序并非“下笔千言落笔不改”,他是经过反复推敲,四次修改。

1984年3月,钱钟书给钟叔河寄出序言的第一稿。开头第一句是:“我最初在《读书》里看了钟叔河同志《走向世界》的文章,感到兴趣,也起了愿望。”并附信说:“弟素不肯为人作序,世所共知,兹特为兄破例,聊示微意。两周来人事猬集,今急写就呈上,请阅正。”

然而,两天后,又作了修改,再次寄给钟叔河。序文第一句末了的“感到兴趣,也起了愿望”则改为“感到惊喜,也忆起旧事”了。此后,他们以信函方式还多次讨论。

钱钟书与小他21岁的后起之秀钟叔河由素不相识,到以文会友,亲如兄弟,共襄大事,呕心沥血,精益求精,其人格与艺术魅力,堪称中国一绝,是中国知识分子学习的楷模。从钱钟书与钟叔河两人交往中,人们可以窥视他俩成功的奥妙。

钟叔河说:“我这个人是惊弓之鸟,捉笔时‘为天下先的勇气是不足的,也没那个本事。编《走向世界丛书》,亦不过是半推半就地想为改革开放帮点腔而已。”话语中浸透着钟叔河虚怀若谷、谦逊坦荡的品格。

钟叔河在出版界的又一大手笔是编辑出版《曾国藩全集》和整理出版《周作人文集》。在20世纪80年代,他还率先出版了胡适与储安平的书,这事在当时需要多大的胆识和勇气啊!经历了多大的风风雨雨,乃至他退下多年后,还有人化名著文,把他作为中国后来出现的周作人热的始作俑者,给予挞伐。他对此却一笑置之,他说他挨骂已成习惯。

早在1958年11月,钟叔河就给周作人写信,其时他因划成“右派”被开除公职,正在长沙市内拖板车,虽每日劳作归来仍闭门读书,家中已不蓄纸笔。为给周作人写信,特到附近小店中买了几张那种一面粗一面光的极薄而少的红色横格纸,一小瓶墨汁和一支一角二分钱的毛笔。信是直行写在材料纸上的。信中说:他“四十年代初读书起,先生的文章就是我最爱读的文章。二十余年来,我在这城市中,不断搜求先生的著作,凡是能寻得的,无不用心地读了,而且都爱不能释。”“我一直以为,先生文章的真价值,首先在于它们所反映出来的一种态度,乃是上下数千年中国读书人最难得的态度,那就是诚实的态度——对自己,对别人,对艺术,对人生,对自己和别人的国家,对人类的今天和未来,都能够诚实地,冷静地,然而又是积极地去看,去讲,去写。无论是早期慷慨激昂的《死法》《碰伤》诸文,后来可深长思的《家训》《试帖》各论……都是蔼然仁者之言。”信的末尾提出“假如先生手边尚有留存的文集,无论旧论新刊,能够赐寄一册,那就足以使我欢喜万分了”。

信发出后,很快收到八十老翁周作人的亲笔回信,和题赠的书及写在宣纸上的一首诗:

半生写文字,计数近千万,

强半灾梨枣,重叠堆几案。

不会诗下酒,岂是文作饭,

读书苦积食,聊以代行散。

本不薄功利,亦自有誓愿,

诚心期法施,一偈或及半。

但得有人看,投石非所恨,

饲虎恐未能,遇狼亦已惯。

出入新潮中,意思终一贯,

只憾欠精进,回顾增感叹。

一位在五四运动中“出入新潮”的老者,居然认为钟叔河这个20多岁的板车夫还能懂得他的文章,怎能不使钟叔河怀着“知己之感”,努力去理解老人的誓愿,让“诚心期法施”的气力不至于东风吹马耳般地白白浪费掉呢?这恐是在劫难中就萌发要编辑出版《周作人全集》的初衷和宿愿吧。

到了20世纪80年代,当钟叔河有了一点点选题出书的可能时,他便立即编印了一部《知堂书话》,这是新中国成立后出版的第一部署名“周作人著”的新书。接着他以超人的胆识,策划重印《自己的园地》《雨天的书》多种,并在北京的报纸上登了一条“重印周作人著作”的广告。

天有不测风云。当《夜抄读》还未印出时,湖南的“三种人”(《查泰莱夫人的情人》、《丑陋的中国人》和“周作人”)就挨批了。

钟叔河差点再次大祸临头。用他自己的话说,“幸亏搞政治的人也还有懂文学、懂周作人的,这才使我自己没有再一次落到1957年和1970年那样的境地。”

他后来才知道,胡乔木看重周作人的文章,而重印周作人著作是经胡乔木批准的。

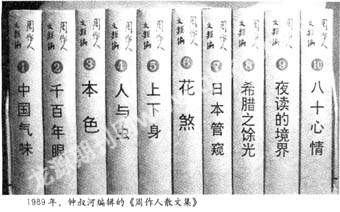

然而,重印周作人作品的事进展仍然很不顺利。到1989年,钟叔河不再有选题出书的可能,这件工作就中断了。广告过的35种著作终于没有出齐。钟叔河谢绝续聘,“正点”离休,要完成他的宿愿,干自己想干的事。他夜以继日地编书、著书,《周作人散文全集》计15卷终于定稿。他从周作人在新加坡、香港和日本的朋友们那里,收集到不少周作人从未发表过的手稿,这对于研究周氏的文与人,具有十分重要的意义和价值。

独具一格的散文大师

钟叔河对古今中外历史人文,有着浓厚的兴趣和广泛的涉猎,书读得特多,自己编得多,著得多,有人称钟叔河是“钟书河”,看他书斋不算小,但书却堆不下,他只好“伤心”地“被迫将不少书提前分给了三个女儿”,“真希望在告别人世以前还能得到一间更大的书房”。

钟叔河治近代史,他取的角度是华人走向世界。读它,从史学著作可见出入世精神,从文学角度,可见出人物性格特征和艺术魅力。读他的散文、杂文就像读一部历史教科书,史实典故天衣无缝地嵌入文中,给人以美的享受。

钟叔河的散文特色独具,最显著的特点是短。《夜读漫抄》整篇225个字,却笔锋犀利地写出了他将《夜读漫抄》专栏的名字改为《凤凰丛书》的原委。他写总序,只用441个字,却形象地把编辑该丛书的宗旨和要求表述得明明白白。《走向世界丛书》洋洋十大卷800万字,他写该丛书《忆读》却只写1125个字。真是惜字如金啊!张末先生评价说:做文章,抻长容易,写短难,既短又有内涵,于人于己,都是功德无量,笔墨洗练,厚积薄发,对我们这些废话太多的后学不啻是一种高明的警示。第二个特点是写自己的话。他说“写出来的都是我自己的话。先圣昔贤有的话的确讲得好,如孟德斯鸠临终所云,‘帝力之大正如吾力之微,我便很是喜欢。但如要引用发挥,则须经过自己咀嚼品尝,把几十年的辛酸苦辣与相调和,结果便是自家炉锅中舀出来的了”。第三是嫉恶如仇,幽默辛酸。钟叔河的散文与杂文从不无病呻吟,而是有感而发。

钟叔河的文章言简意赅,非常幽默好看。在《太行山的笑话》中,开篇便说:“中国山多,人也多。若问全国多少亿人最熟知的是哪座山,那一定是太行山。因为‘天天读过‘老三篇,都知道有一座太行山挡路,自己的任务就是‘每天挖山不止,以期‘感动上帝来把山搬走……”结尾则云:“太行山仍然巍然不动地屹立在中国大地上,上帝却如尼采说的那样‘死掉了。山本来是移不开挖不动的,移山填海,无非梦呓,何况并没有人真去挖过一锄头。”

钟叔河说:“杂文要杂,散人要散,随笔要随心随意。”

2004年10月,钟叔河将一年来的新作共57篇收入《天窗》,虽篇幅短小,也杂,也散,也随心随意,但充满着渊博的学识,迷人的情趣,点石成金,引人深思。

正如黄裳先生所说,钟叔河先生是善于文章的。很沉痛的话,却闲闲落墨,别无渲染。如果寻根溯源,这种笔路风致,可以到东坡、山谷、放翁的题跋里去找,有如人的面目表情,有的只是一微笑,一颦蹙,而传达情愫的力量却远在横眉怒目之上。

钟叔河很注重研究家乡的民风民俗。其《血门的风俗》写的就是1944年春节前他逃难的湘赣边一处名“马大丘”的村落,见居民杀鸡、猪、羊过年,将盆碗接鲜血涂洒在自家门框上的习俗,由此探源,发现这习俗与犹太人相似。犹太人在唐以前即来中国,宋时聚居开封者有十七大姓,人推测“马大丘”的山民,可能是从开封十七姓中搬迁出来的苗裔……这对于地方姓氏文化的研究很有裨益。

钟叔河对故乡深深眷恋。他高兴地接受《中国有个平江县》剧组的采访,并为描述平江著名烈士毛简青及其后代的书写评论,在北京和湖南报刊上推介。他的散文很多素材来自故乡,他是家乡人民的骄傲……