历史学研究概况分析(2005-2006)

2009-06-29孙扬陈谦平

孙 扬 陈谦平

[摘要]本文利用CSSCI对2005-2006年我国历史学领域的研究状况进行了多角度的分析与评价,从论文的引用数量分析学科研究水平的提高,从引文类型考察学科视野的拓展,从引文的文种分析本学科对国外成果的吸收情况,还对各类基金资助项目论文进行了分析。除此以外,论文还统计分析了对我国历史学研究领域产生重要影响的论文与著作。

[关键词]历史学;引文分析;CSSCI;文献计量学

[中图分类号]K092[文献标识码]A[文章编号]1000-4769(2009)02-0185-05

历史学是人文社会科学的基础学科,中国史学与西方史学都源远流长,历经千年演变与发展,各具特色和体系。19世纪以来,西方史学蓬勃发展,形成了各种史学流派,对其他国家的历史研究产生了深远影响。中国晚近以降,西学东渐,20世纪初梁启超、胡适、顾颉刚、傅斯年等人对中国传统史学的改造,就直接受到了西方史学家的影响,并形成了近现代中国影响深远的“新史学运动”。而马克思主义唯物史观在20世纪20年代传人中国后一直蓬勃发展,体现了强有力的影响,逐渐占据了史学思潮的主导地位。20世纪80年代以后,随着研究环境的改善以及西方各种史学思潮和史学方法再度涌入中国,历史研究进入了高度繁荣期。如何评价历史学学科的研究状况,是学界历久弥新的话题。基于CSSCI期刊论文的有关统计数据,对历史学学科的发展历史、现状进行某一方面与角度的评估与总结,具有一定的意义。

一、历史学论文和引文分析

根据国家新闻出版总署统计的我国正式出版的期刊目录以及南京大学中国社会科学研究评价中心整理统计,我国正式出版的哲学社会科学学术期刊约2800种左有,其中历史学期刊80余种,排除二次文献期刊、非汉语期刊以及通俗类期刊,历史类学术期刊有70种左右。2004-2005年CSSCI收录历史学期刊26种,2006-2007年收录25种。(详细目录参见http://cssci.niu.edu.cn/)2005-2006年间CSSCI每年大约收录历史学论文4900多篇,表1-1给出了2005-2006年CSSCI收录的历史学论文和引文概况。

如表1-1所示,2005-2006年间,CSSCI共收录历史学论文9828篇,引用文献168106篇次,篇均引文数为17.10篇,是人文社会科学篇均引文量(8.62)的1倍,在24个学科中居第1位。历史学有引文文章为8049篇,无引文文章为1769篇,其比例为82.0比18.0。约有不到1/5的论文没有引文,对比2000-2004年的情况(当时的比例为1/4),可见历史学研究者的学术规范意识又有一定的提高。从引文的数量上看,历史学论文对于借鉴他人的学术成果愈来愈重视,篇均引文数量从2005年的15.93篇上升到2006年的18.28篇,在一年之内便增加近3篇,可以预见,这个趋势将继续发展下去。

表1-2提供了2005-2006年历史学论文引用文献的语种统计。2005-2006年历史学论文引用文献中,有18199篇次为外文文献,加上翻译文献合计为29113篇次,占历史学论文引用文献总数的17.32%,与2000-2004年相比,上升了0.13%。除了占主导的英文文献外,日、俄、德、法和其他语种的文献只有5123篇次,仅占外文文献引用量(不包括译文)的28.15%。2005-2006年除德文文献的引用篇次下降以外,其他语种文献的引用篇次均有不同程度的提高。尽管历史学仍低于2005-2006年人文社会科学外文文献的平均引用率36%左右,但需要说明的是,历史学有自己的特殊性,尤其是中国古代史和中国近现代史学科,主要依靠的是中文文献。当然,在全球化的背景下,随着国际学术交流的日益频繁,我们认为,中国的历史学研究者应当具有国际化的视野,应当关注和运用国外研究成果和文献资料,以利自身发展。

表1-3显示的是2005-2006年历史学论文引用文献类型的数据,对表中数据进行分析,我们发现有如下几个特点:首先,图书、汇编文献和期刊论文占引用文献类别的前3名,其中汇编文献自2004年首次超过期刊以来,在2005-2006年仍位居第2,这充分说明近年来历史学档案文献资料的编辑出版为历史研究带来了很大便利。其次,图书的引用占全部文献类型的42.24%,这比2000-2004年的63.18%有了很大的下降。再次,网络资源的引用是所有文献类型中上升最快的,2006年比2005年增长58%,在总数上超过会议论文,位居引用文献种类的第5,而2000-2004年时,网络资源仅排在第7位,体现了互联网技术的发展对于历史学研究史料收集的推动作用。尽管如此,我们仍可以看出,图书、汇编文献和期刊论文依然是历史研究的主要参考来源,网络资源尽管给历史研究带来很大的便利,但如何更规范、有效地使用网络资源仍是有待解决的课题。

表1-4是2005-2006年历史学论文类型以及各类文章的引文数量。我们可以发现,在发文数量上,研究论文、评论和传记资料分列第1、2、3位。该表还说明,不同类型论文的引文数量是不一样的。其中研究论文的篇均引文数约为20篇,综述18篇,译文14篇。对比2000-2004年的统计,研究论文的篇均引文数超过研究综述,位居第1,体现了研究论文越来越重视史料、前人研究成果和学术规范。而评论、传记资料和报告的篇均引文数仅有约8篇、5篇和2篇,这些类型的历史学论文的学术规范还有待加强。

二、历史学论文和论著的影响力分析

历史学论文和著作的被引分析可以使我们在一定程度上了解学者、机构、学术期刊和出版社的学术影响。2005—2006年间,CSSC!中的历史学论文引用的期刊论文从2005年的11284篇次,增长到2006年的14910篇次,合计被引用26194篇次。我们将两年的被引论文归并汇总,得到了每篇论文的总被引量。2005-2006年历史学论文引用4次以上的共有91篇期刊论文,需要说明的是,历史学与其他人文社会科学学科不同,学者在学术研究中引用期刊的目的和运用也各不相同。引用1949年以前的旧期刊对于历史学研究者来说,既可能是作为自己研究课题的学术史回顾依据;也可能是从中得到某一相关历史事件的史料;也可能是作为梳理学术系谱的材料。1949年以前的旧期刊被引用4次以上的有21篇,为了便于分析,我们没有将它们纳入上述91篇论文之中。这21篇论文中,李提摩太《救世当然之理》[《万国公报》1875,(307)]和《救世教益》[《万国公报》1891,(复刊37)]分别被引用了9篇次和6篇次。被引用5篇次的有,陈独秀《谈政治》[《新青年》1920,8(1)]、顾颉刚《一九二六年始刊词》[《北京大学研究所国学门周刊》1926,2

(13)]、胡适《政制改革的大路》[《独立评论》1935,(163)]、蒋廷黻《知识阶级与政治》[《独立评论》1933,(51)]、陶希圣《编辑的话》[《食货》1936,4]。被引用4篇次的有,陈独秀《吾人最后之觉悟》[《青年杂志》1916,1(6)]、方显廷《中国之合作运动》[《政治经济学报》1934,3(1)]、傅斯年《历史语言研究所工作之旨趣》(《中央研究院历史语言研究所集刊》1928,(第1本第1分册)]、顾颉刚《中学校本国史教科书编撰法的商榷》[《教育杂志》1922,14(4)]、胡适《答丁在君先生论民主与独裁》[《独立评论》1934,(133)]、《新文化运动与国民党》[《新月》1929,2(6)]、《再论建国与专制》[《独立评论》1933,(82)]、蒋廷黻《论专制并答胡适之先生》[《独立评论》1933,(83)]、《南京的机会》[《独立评论》1932,(31)]、梁启超《论中国学术思想变迁之大势》[《新民丛报》1904,(58)]、陶希圣《编辑的话》[《食货》1935,1]、《搜读地方志的提议》[《食货》1934,1(2)]、吴康《从思想改造到社会改造》[《新潮》1921,3(1)]、朱谦之《考今》[《现代史学》1942,5(1)]。

2005-2006年历史学论文引用4次以上的91篇论文中,被引用8次的有1篇,是杨雁斌《口述史学百年透视》(《国外社会科学》,1998年第2-3期)。7次的有4篇,分别是冯筱才《中国商会史研究之回顾与反思》(《历史研究》,2001年第5期)、傅衣凌《中国传统社会:多元的结构》(《中国社会经济史研究》,1988年第3期)、裘锡圭《湖北江陵凤凰山十号汉墓出土简牍考释》(《文物》,1974年第7期)、竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》(《考古学报》,1972年第l期)。6次的有9篇,分别是Meneill,J.R.:“Observations on the Na-ture and Culture of Environmental History”[History and Theo-ry:Studies in the Philosop of History,2003,42(4)]、李德英《公园里的社会冲突——以近代成都城市公园为例》(《史林》,2003年第1期)、李文海《晚清义赈的兴起与发展》(《清史研究》,1993年第3期)、罗志田《西方的分裂:国际风云与五四前后中国思想的演变》(《中国社会科学》,1999年第3期)、茅海建《“公车上书”考证补》(《近代史研究》,2005第3-4期)、齐思和《近百年来中国史学的发展——为纪念中国史学会成立而作》(《燕京社会科学》,1949年第10期)、陕西省档案馆《陕甘宁边区政府查禁烟毒史料选》(《历史档案》,1993年第1-2期)、王素《长沙走马楼简牍整理的新收获》(《文物》,1999年第5期)、许纪霖《近代中国的公共领域:形态、功能与自我理解——以上海为例》(《史林》,2003年第2期)。而被引5次的有18篇,4次的则有59篇之多,这里不一一列举文章篇目。

在这91篇文章中,就期刊来讲,《历史研究》的被引率遥遥领先,达27篇之多,与2000-2004年一样,是被引用次数最多的期刊;就论文作者来讲,罗志田有5篇文章被引,与2000-2004年一样,是被引用文章篇数最多的作者。从被引用论文的主题来看,有下列三类论文被引用的篇次较多:一是涉及历史学的理论与方法的论文,例如杨雁斌《口述史学百年透视》、包茂宏《环境史:历史、理论和方法》(《史学理论研究》,2000年第4期)、Cohen,Paul A.《变动中的中国历史研究视角》[(港)《二十一世纪》,2003年8月号]等。二是对某一历史问题的研究述评论文,例如冯筱才《中国商会史研究之回顾与反思》、佳宏伟《近10年来生态环境变迁史研究综述》(《史学月刊》,2004年第6期)等。三是对某些历史问题的争鸣与讨论的论文,例如,黄宗智《发展还是内卷?十八世纪英国与中国——评彭慕兰(大分岔:欧洲、中国及现代世界经济的发展)》(《历史研究》,2002年第4期)以及《中国经济史中的悖论现象与当前的规范认识危机》(《史学理论研究》,1993年第1期)、彭慕兰《世界经济史中的近世江南:比较与综合观察——回应黄宗智先生》(《历史研究》,2003年第4期)等。

2005-2006年间,历史学论文引用图书文献(包括汇编文献)达125232种次,占总引用文献量的74.50%,可见历史学这一传统学科对于图书文献相当倚重。我们对2005-2006年间历史学论文引用25次以上的100种图书进行初步整理和分析,可以得出如下结论:

第一,与2000-2004年的情况相同,在上述100种著作中,革命领袖全集、选集和古代史学家编撰的历史著作占据了大多数。排在前3名的《孙中山全集》(被引354次)、《毛泽东选集》(被引329次)和《马克思恩格斯选集》(被引260次)都是革命领袖的著作。前10名中是革命领袖著作的还有《马克思恩格斯全集》(被引227次),其余6种图书,5种是古代史学家编撰的历史著作,即《续资治通鉴长编》(被引253次)、《资治通鉴》(被引237次)、《宋史》(被引212次)、《史记》(被引175次)、《汉书》(被引253次)。1种是档案文献资料集,即《中共中央文件选集》(被引198次)。

第二,档案文献资料汇编占有相当的分量,其中像《中共中央文件选集》(被引198次)、《中外旧约章汇编》(被引77次)、《中国近代农业史资料》(被引58次)、《胡适日记汇编》(被引41次)、《中国国民党历次代表大会及中央全会资料》(被引41次)、《中国近代对外贸易史资料》(被引31次)等就是这种情况。

第三,近代政治家和学者的著作、文集也是常被历史学研究者引用的图书,如《饮冰室合集》(被引83次)、《革命逸史》(被引34次)、《中国近三百年学术史》(被引28次)、《清代学术概论》(被引26次)等。

第四,当代学者的研究性论著列入上述100种图书的不多,而且大多是外国研究者的著作,例如,杰弗里·巴勒克拉夫著、杨豫译《当代史学主要趋势》(被引42次),费正清著、中国社会科学院历史研究所编译室译《剑桥中国晚清史》(被引37次),这与2000-2004年的情况大体相同。

通过上述统计,我们可以看到:首先,革命领袖的著作被引用的数量较多,说明历史唯物论的研究方法依然在中国内地的历史研究中占据着主导地位,也说明历史学的研究者们往往将革命领袖的著作当作历史文本,从中解读、阐释和辩证历史现象与历史规律。第二,中国古代史史料较近现代史来说数量有限,而且大多已经整理出版,并且中国

古代史研究相对更倚重于传统的古代文献资料,因此古代典籍引用率比较高。第三,中国近现代史的研究由于史料浩如烟海,研究者往往难以穷尽,而史料的编辑出版给研究者带来极大的便利,所以各类档案文献汇编在被引用的图书中占有相当的比重。与2000-2004年相比,档案文献资料汇编的被引用数量有了明显的上升,我们相信,更多的近现代史史料的整理与出版是历史研究大势所趋。

三、历史学论文的基金分布

长期以来人文社会科学的基金资助远远低于自然科学,人们一般认为,人文社会科学,尤其是历史学的研究似乎不如自然科学研究需要资金支持。但是,历史学的研究是建立在大量史料收集的基础之上,史料收集、社会调查和研究的后勤保障同样需要资金的支持。所以,历史学学术研究的发展除了要有良好的政治氛围和学术环境外,在同等的条件下,资金资助力度的加大和资助项目的增加往往会达到促进学术繁荣和学术质量提升的效果。充足的资金可以使得学者运用更先进的手段、在更广泛的区域内获取资料和信息,从而推动历史研究的深入。近几年来,由于中国经济的快速发展,国家综合实力的提高,国家、教育部和各省市对于哲学社会科学研究的投入力度加大,历史学资助项目数量在逐年增加,并且,资助金额在逐年提高。表3-1显示的是2002至2006年5年间国家社科基余对中国史和世界史研究项目的资助情况。

通过表3-1我们可以看到:第一,国家社科基金从2001年开始设置重点项目,从2003年开始停止自筹项目,资金投入的力度不断加大;第二,资助项目的数量中,重点项目从2002年的1个增加到2006年的5个,青年项目由2002年的12个增加到2006年的26个。而一般项目的资助数量则有所起伏,2002年是56个,2003年降至51个,2004年起有所回升,到2006年增加到57个。5年内合计项目382个,平均每年资助项目76.4个,超过1999-2004年年均资助项目63.5个的水平。

由于包括国家社科基金在内的各类基金对于历史学研究项目资助的增加,2005-2006年间历史学基金项目论文的发文量也在逐年增长。表3-2显示的是2005-2006年历史学基金论文分布统计。

通过上表我们可以看到:首先,历史学基金论文发文量从2005年的329篇增加到2006年的513篇,增长了56%;其次,除去“其他基金”一项,两年间国家社科基金和教育部基金项目发文量分别以224篇和190篇名列第1、第2位,与2000-2004年的情况相比,国家社科基金项目的发文量超过了教育部基金项目的发文量;再次,与2000-2004年的情况相似,省(市)基金项目发文量迅速增加,这表明各省市越来越重视对历史学研究基金的投入,省市基金2005年发文量是36篇,一年后就增长到91篇,增长了1.53倍。

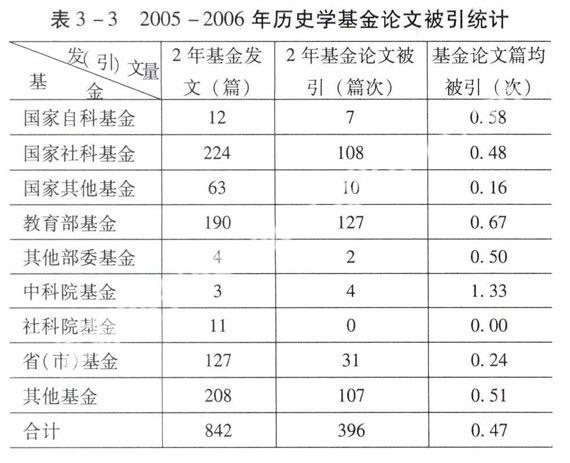

再来看2005-2006年历史学基金论文被引用的资料情况,从表3-3我们可以看到,在历史学研究领域,2005-2006年中科院基金论文的篇均被引率最高,有1.33篇次;其次是教育部基金论文,篇均被引率达到0.67篇次,而2000-2004年的数据显示,国家社科基金论文的篇均被引率最高。排除“其他基金”一项,排名第3的是国家自然科学基金论文,篇均被引率达到0.58篇次;第4是其他部委基金论文,篇均被引率是0.50篇次;而2000-2004年排名第1的国家社科基金论文的篇均被引率在2005-2006年下降到第5,只有0.48篇次。历史学基金论文总体的篇均被引率(0.47篇次),远低于人文社会科学基金论文总体的篇均被引率(0.991篇次),这也与2000-2004年的情况大体一致。其原因是复杂的,可能主要是历史学基金项目成果大多数以专著的形式出版,其被引用的情况并没有统计在内。

结论

通过对2005-2006年CSSCI历史学学科数据的分析,我们对2005-2006年中国的历史学研究概况有了一些总体的认识:首先,历史学的研究规模不断扩大,论文发表数量呈不断上升的趋势;其次,历史学研究者愈来愈重视对前人研究成果的吸收和借鉴,学术规范意识有所强化;再次,历史学研究者最重要的基本功就是对史料的收集和解读,而史料的整理、编辑和出版工作给历史学研究带来了极大便利,可以预见,今后历史学研究的进展会与史料的整理和出版工作密切相关;此外,基金资助对于历史学研究的推动作用是显而易见的,我们呼吁有关部门应当加大对历史学研究资金的投入,当然,如何规范基金的投入与使用、如何加强对基金项目的管理,仍是值得思考的问题。