日语中主动句和被动句认知语义的异同

2009-06-23张鹏张艳萍

张 鹏 张艳萍

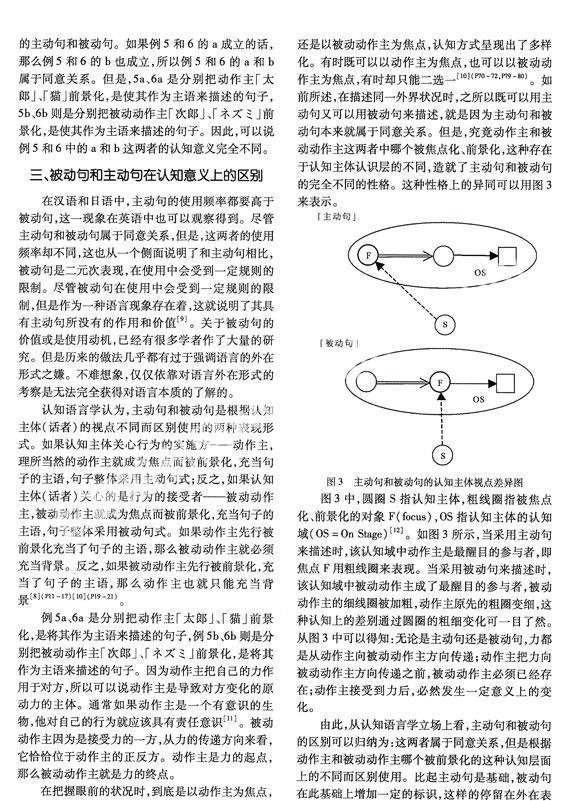

摘要:基于认知语言学的理论方法,分析日语中相对应的主动句和被动句的认知语义基础,比较两者之间的异同。结果表明:日语中相对应的主动句和被动句的认知模式符合行为连锁模式结构,属于等意关系(paraphrase relations)。但是,日语中的主动句把力的出发点——动作主前景化,可以说是一种顺序的描述;而被动句把力的终点——被动动作主前景化,可以说是一种倒叙的描述。

关键词:主动句;被动句;认知语义;行为连锁模式;前景化

中图分类号:H36文献标识码:A文章编号:1000-2731(2009)03-0152-04

语言的表现形式丰富多彩,同一个场景经常可以用不同的句式来加以描述。比如,对于太郎和次郎打架这一事态,既可以用主动句表达成“太郎打了次郎”,也可以用被动句表达成“次郎被太郎打了”。这一现象在日语中也不例外。既然主动句和被动句描述的是同一个场面,就说明了这两者之间存在着某种内在的有机联系。同时,这两种句式无论在结构上还是在应用中又存在着一定的区别。

然而,语言是思维的一种物质外壳和体现形式,并将思维凝固下来;思维是一种心理活动,决定着语言的表达形式,语言是这种心理活动的终极产品的表达形式。所以,要探究语言的本质,就不能只考察其外在表现形式特征,而必须对语言化了的思维进行考察。认知语言学把语言看做是一种认知活动,是以认知为出发点,研究语言形式和意义及其规律的科学。站在认知语言学的立场来看,不同的句法完成不同的功能,反映不同的认知。所以,主动句和被动句这两种不同的句式正反映了话者认识外界时的认知思维的不同。

一、事态结构模型

认知语言学认为:每一个句子都反映了一个“事态概念”。在这些概念中,Langaeker提出的“台球模式”(billiard—ball model)描述的是与能量传递紧密相关的动态事件。基于此模式,中村芳久、山梨正明和定延利之等都采用了“行为连锁模式”(action chain)来解释事态的发展。根据这个模式,外界存在全部被看成是类似台球的一个个事物,给其中一个事物施加力,就会接二连三地引起一个连锁运动。

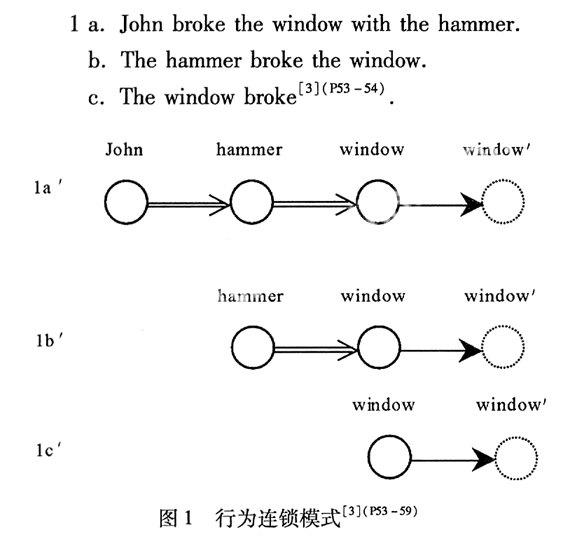

这样一个连锁运动的事态既可以用包含很多要素的长句来表达,也可以用只包含少量要素的短句来表达。哪些要素是想要表达的,如何来表达,这由话者的主观意识来决定。这也反映了人们具有以不同的方式构造感知同一情景的能力,不同意象的形成取决于对认知域的选择、注意的焦点(或突显)、分析的视角及抽象的程度。这些参数的变化会导致人们对同一情景所构成的意象不同。图1就是用行为连锁模式来描述事态变化的运动。

例h是包括1b和1c的一个较复杂的事件。通常复杂的事件因为包含许多要素,既可以整体作为一个事件来把握,也可以分成若干个小事件来分别把握。具体说来,1a是把该事件当作一个整体来描述的。在同样状况下,把[John]的部分除外来理解的是1b,再把rThe hammerJ的部分也除外来理解的是1c。1a~1c的事态中所反映出的力的传递符合行为连锁模式结构,它们虽然属于同一个行为连锁,但在被选中进行语言描述的部分上则出现了不同。也就是说,即使描述的是同一事态,因认知主体的主观解释的不同,语言化的部分自然也就不同。