丈夫外出务工对留守妇女婚姻关系的影响

2009-06-20叶敬忠吴惠芳

叶敬忠 吴惠芳

摘 要:在中国发展的转型时期,农村劳动力大规模向城市流动,出现了农村夫妻长期两地分居的现象。留守妇女和外出务工丈夫在长期分居、聚少离多的婚姻生活中,依靠电话进行信息沟通和互动,但空间距离仍不可避免地给留守妇女带来强烈的孤单感和性压抑。尽管如此,由于夫妻之间的性别分工和角色功能互补,分居的婚姻关系并没有变得不稳定而是更加和谐,也因此推动了农村妇女家庭地位的改善。

关键词:留守妇女;外出务工丈夫;婚姻关系

中图分类号:D669.68 文献标识码:A

文章编号:1003—0751(2009)03—0130—05

一、问题的提出

婚姻是家庭的基础,夫妻关系是家庭关系中最主要的关系之一,夫妻关系的维系与共同生活、亲密沟通密切相关。但是,在中国发展的转型时期,农村劳动力大规模向城市流动,由于城乡分割的二元社会结构和体制还没有完全被打破,城市并没有给农民工提供可以实现“举家迁移”的条件;而农民工也因为自身经济条件的限制,无法实现整个家庭的转移,因此出现了农村夫妻长期两地分居——丈夫在外务工、妻子留守农村的现象。对于这种现象,有学者从留守妻子的角度讨论,认为夫妻两地分居会给婚姻带来很多消极影响,导致夫妻情感淡漠,婚姻频亮“红灯”,甚至家庭解体。长期的夫妻两地分居也会使有些留守妇女对自己的婚姻产生危机感,从而给她们的心理带来压力。但也有学者认为,夫妻分居对夫妻感情并没有造成普遍的负面作用,只是农民工婚姻较之其他农民家庭而言隐含着更多的不稳定因子而已。有调查发现,在有些家庭,丈夫外出打工,双方因两地分居而产生的思念之情反而增进了夫妻之间的感情,有“久别胜新婚”的效应。

但是,这些学者的研究缺乏有力的数据支持,很难避免出现以偏概全的问题。因此,本研究采取了以社区为基础的微观社会学研究视角,通过对农村留守妇女的实地调查和资料分析,探讨了丈夫外出务工后留守妇女的婚姻关系状况、夫妻关系的变化以及留守妇女应对分居的夫妻关系的策略等,对丈夫务工、妻子留守的婚姻模式进行了分析。

本研究选取了农村劳动力输出最为集中的安徽、河南、湖南、江西和四川五个省进行实地调查,并根据实际情况,在每个省选取1个县,每个县选取2个乡(镇),每个乡(镇)选取1个行政村,共计10个行政村作为研究社区。调查地点的农村劳动力绝大多数为跨省流动,流入区域主要集中在经济发展程度较高、劳动力需求量较大的东南沿海地区,从事的职业以加工制造业、建筑业、服务业和个体小商业为主。

本研究采取调查员和留守妇女面对面问卷访谈的方式,在每个社区调查40个留守妇女,共进行了400个留守妇女的问卷调查。研究人员以同样的方式进行了200个非留守妇女的问卷调查,以进行对比分析。与此同时,为了获取留守妇女生活中相关角色群体的看法,本研究还对留守妇女的子女、留守妇女的公婆、本村未外出务工男性村民、村干部、县妇联、县民政局负责人分别进行了小组访谈和深入访谈。留守妇女调查样本的区域、性别、文化程度及职业类型分布情况见表1。除此之外,我们还在北京对106名男性务工人员进行了问卷调查,了解了他们对留守妻子的一些看法。

二、外出丈夫与留守妻子关系特征之描述

本应朝夕相处的一对夫妻却因家庭的生存和发展而天各一方,生活在迥然相异的环境中,可以说,他们的婚姻是非常态的。夫妻之间也因此无法实现日常的面对面地情感交流和心理沟通。通过调查,我们了解到外出丈夫与留守妻子之间的关系在聚少离多的非常态生活中已悄然发生变化,呈现出如下特征。

1.外出务工丈夫与留守妇女长期分居,聚少离多

七成(69.7%)留守妇女的丈夫在结婚后才开始外出务工,在结婚当年就外出务工的仅占7.5%。在农村,婚姻的建立不仅意味着一个新家庭的建立,也意味着男女两性成为独立成人的开始。随着婚后新家庭的建立和子女的出生,家庭开支逐渐增大,增加家庭经济收入的动机也增强了,婚姻和家庭给男性带来的责任感和压力鼓励了男性外出务工,妻子则留守家庭照顾老人和孩子。留守妇女与丈夫分开的时间可以留守年限①来进行展示。在被调查的留守妇女中,留守3年以下的人占总体的37.1%,留守4年至5年的占总体的13.4%,留守6年至9年的占总体的12.1%,留守10年以上的达37.4%。44.3%的外出务工丈夫每年回家一次,一般在春节期间回家,停留10天左右,最多一个月;近四分之一的丈夫每年回家两次,多数是在农忙时回来,少数在厂矿企业务工的人在“五一”或“十一”黄金周假期回家。丈夫回家频率与其务工地点密切相关,在本县市务工的丈夫回家频率明显高于省内其他县(市)务工的丈夫。在省外务工的丈夫大多数只在每年春节回家一次,在省内务工的丈夫在农忙时节大多都会回家帮忙务农,农忙结束后继续外出务工。67.5%的外出务工丈夫每年在外务工时间为9至12个月。这足以证明留守妇女和丈夫处于长期分离的状况。

2.外出务工丈夫与留守妇女主要通过电话进行沟通

在不能和丈夫面对面沟通的情况下,98.0%的留守妇女通过打电话的方式与丈夫保持联系,7.8%的留守妇女采用了更加现代的方式与丈夫联系——手机短信。手机和固定电话这些现代通讯工具的基本普及为留守妇女和其在外务工丈夫的联系创造了便利的条件。

大多数情况下丈夫发起与留守妇女的沟通。在夫妻之间的联系中,丈夫主动联系的情况居多,占总数的78.3%;留守妇女和丈夫都主动联系对方的占总体的16.5%;另外,有3.8%的留守妇女会主动联系丈夫。从丈夫通讯工具的拥有情况来看,9.8%的外出务工丈夫有固定电话,67.8%的外出务工丈夫拥有手机。留守妇女很少主动与丈夫联系,主要有两个原因:一是因为丈夫没有固定的联系方式。本研究所调查的留守妇女的丈夫既没有手机也没有固定电话的比例达29.1%,使她们不方便打电话联系到丈夫,因此她们通常只有等待丈夫联系自己。二是因为农村长途话费较高,而城市IP电话亭的普及使得丈夫打电话回家话费相对较低。

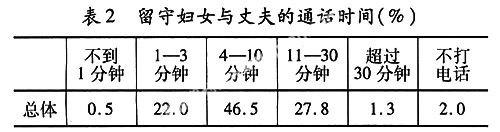

留守妇女与丈夫联系频繁,但每次通话时间较短。在留守妇女与丈夫的联系频率方面,一半以上的留守妇女每周至少和丈夫联系一次,隔一个月以上时间与丈夫联系一次的留守妇女仅占总体的7.0%。因此,总的来看,留守妇女与丈夫保持着比较频繁的联系。但从每次通话的时间(见表2)来看,22.5%的留守妇女与丈夫通话不到3分钟,通话超过30分钟的比例极少。因此,虽然IP长途电话在城市公用电话亭的普及大大方便了外出务工人员与留守家庭成员的电话联系,但仍有两成以上的留守妇女与丈夫通话交流很有限。

电话联系成为留守妇女和丈夫保证对对方持续不断的了解、消除担心并以此维系彼此之间信任的工具,也是他们之间情感延续的一种工具性补偿,他们的婚姻和感情正是在无数次通话中得以延续。尽管留守妇女和丈夫在电话里的“甜言蜜语”很少,但用朴素语言表达的关心和牵挂足以成为他们两地相隔生活中最大的精神安慰,因此,电话联系在一定程度上减弱了夫妻分离的距离感。这些电话联系在某种程度上成为一种互动仪式,维持和稳定着夫妻之间、外出者与留守者之间的社会关系。留守妇女不断地通过电话与丈夫联系,实际上是在家庭中制造了一种模拟的“丈夫在场”仪式,一方面表明自己对丈夫的关心,也让对方明白自己对于妻子角色中留守责任的尽职履行;另一方面也借此缓解“丈夫缺席”给自己带来的心理影响。此外,“丈夫在场”的仪式也让丈夫时刻保持与妻子和家庭的同步性,帮助丈夫了解家庭事务,因而对于丈夫来说,也是一种不可或缺的情感补偿。

3.留守妇女和丈夫相互之间存在诸多担心

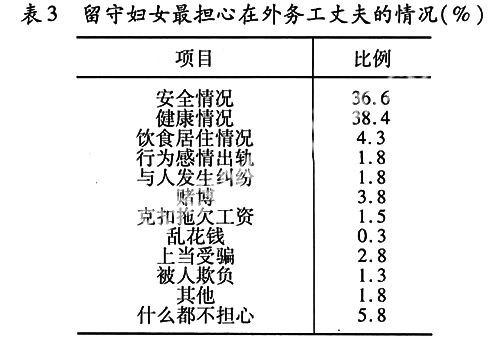

留守妇女和在外务工的丈夫因不能实现生活中相互照料和体贴,使相互之间存在多种担心。在留守妇女最担心丈夫的各方面情况中,75.0%的留守妇女最担心丈夫的健康状况或安全情况,这方面的担心远远高于担心其他方面的比例(见表3)。她们的丈夫在外务工的行业以建筑业(32.5%)和加工制造业(30.8%)为主,这两个行业也是安全风险较高的行业,尤其是建筑业。对于留守妇女来说,丈夫是整个家庭的支柱,而农民工社会保障的缺失,使他们一旦出现安全或健康问题,则意味着失业且很难得到经济补偿和保障,也意味着整个留守家庭将面临严重的经济问题和由此而引发的一系列衍生问题,如家庭生活压力、夫妻关系、子女教育问题等。除安全和健康外,留守妇女担心丈夫在外饮食与居住情况的比例也较高,这与丈夫的身体健康密切相关。在丈夫未外出之前,日常饮食穿戴主要由妻子照顾,相互的冷暖饥寒都很清楚,而丈夫离开自己时,妻子就担心丈夫能否照顾好自己,夫妻之间的感情就转变为最朴素的衣食住行的关怀。

除了对于身体健康状况的担心外,少部分留守妇女在一定程度上也担心丈夫在外感情出轨和收入问题,但这两方面的比例总和也只有3%(见表3)。很多留守妇女以丈夫年龄大、没钱为依据,一点也不担心丈夫在外出轨,有的则认为丈夫“老实”,所以表现出对丈夫的充分信任。而“老实”一词,在留守妇女的观念中,通常是指性格比较忠厚,也指丈夫没本事,挣不到钱,不会把本来就很少的收入用来干其他事情。

4.丈夫外出造成留守妇女的孤单感和性压抑

在丈夫外出务工前后的纵向比较以及留守妇女和非留守妇女的横向比较中,留守妇女的“孤单”情绪变化最为显著,即丈夫外出务工导致夫妻之间情感满足的功能下降,因而使留守妇女经常感到孤单。在小组访谈过程中,留守妇女也认为,丈夫外出务工给她们自身带来的最大影响是夫妻双方的孤单,“自己在家觉得孤单,丈夫一个人在外面打工也孤单”。

留守妇女和丈夫两地分离,长期同居、共同生活的特点消失了,性的权利和义务虽然存在,但却因空间距离而难以实现。多位留守妇女在谈及自己感觉孤单的问题时,使用了“空荡”、“冷清”的词语,形象地表达了丈夫不在家时自己的心情和家庭经济的状况,“如果两人都在家,心里不空荡,但是经济上就是一片空荡了”。为了家庭整体的利益,留守妇女和丈夫都把自己的情感需求放在后面,使她们长期处于性压抑状态。不过,留守妇女的性压抑状态不同程度地被劳动负担和其他心理压力掩盖着。尤其是在农忙时节,忙碌的留守妇女身体极度疲劳,用她们自己的话说,“累得连话都不想说一句,还想东想西想什么老公,就想他快点回来干活”。在被家庭生活的烦恼搅扰得心烦意乱时,她们更希望得到丈夫的安慰。只有在农闲季节、节日期间,没有忙碌的生活和烦恼的事情,这个问题才会凸现出来。持续的性关系是构成婚姻的要素之一,这在留守妇女的婚姻中却缺少了。性生活对夫妻关系的重要性究竟有多大,目前尚无定论,但一致的观点是,它的确对于稳定的、和谐的夫妻关系是重要的影响因素。大多数研究者从夫妇离婚的案例证实,性生活不和谐是离婚的一大原因。因而,在这里,我们也只能说,因夫妻分居,留守妇女和丈夫的性压抑对婚姻关系构成了一定的潜在威胁。

三、丈夫外出务工对夫妻关系的影响

目前,学术界对留守妇女的婚姻关系关注的焦点或主要观点是,丈夫外出务工对留守妇女的婚姻关系带来很多消极影响。本研究通过留守妇女对自身婚姻关系变化及影响因素的主观评价表明,问题本身并非像一些流行的学术观点所论述的那样简单化和绝对化。

1.丈夫外出务工后夫妻婚姻关系的变化

与之前大多研究观点不同,我们的调查结果表明,70.2%的留守妇女认为丈夫外出务工后他们的夫妻关系“和以前差不多”,24.2%的留守妇女认为她们的夫妻关系比丈夫外出务工前“更好了”,仅有5.6%的留守妇女认为夫妻关系在丈夫外出务工之后“变差了”。

在夫妻关系有变化的样本中,大部分留守妇女认为夫妻的感情比以前更好,主要原因是,夫妻双方都在家时会因为经济拮据、家庭琐事而吵架、闹矛盾,丈夫外出务工不但会改善家庭经济条件,也会因为双方都能体谅到对方的辛苦与不容易而相互理解、相互挂念,使得夫妻感情变得比以前更好。婚姻对于男女两性有多重意义,虽说婚姻的生育意义大于其他任何意义,但男女双方在婚姻中相互满足对方的情感需求也是不可忽略的意义或功能。在采访中,留守妇女多次表达这样的意思:她们与丈夫长期分离并不是因为他们之间没有感情,只是因为家庭生计需要不得不采取这样的家庭策略;她们也是有感情的人,只不过这些感情由于生活现实所限无法完全在夫妻之间实现满足。这里所谓的“感情”,有爱情,也有夫妻之间的相互依恋之情。潘允康认为,“就中国家庭中的夫妇关系而言,一直有一对基本矛盾:感情和柴米油盐。解决的方法之一是把柴米油盐之类的事务上的合作减少,使夫妇间偏重感情协调、趣味相投;之二是把感情方面的要求撇开,偏重于经济上、事业上的合作”。留守妇女和丈夫正是采用了第二种方法,解决了感情和柴米油盐之间的矛盾,即各自发挥性别优势,丈夫实现赚取收入的功能,妻子实现抚育子女及照顾家庭的功能。这样,只要丈夫务工勤劳节约,那么由于彼此功能的互补,丈夫外出务工对夫妻关系正面影响就多于负面影响。

在夫妻关系变差的留守妇女中,存在两种情况:第一,在丈夫外出务工之前,夫妻关系就已经存在某种潜在的危机,如感情基础不好或是没有感情的婚姻,因此,丈夫外出务工后,缺乏了培养感情的条件和机会,这种潜在的危机就显现出来,导致夫妻关系变差;第二,妻子因为在家中留守遇到诸多困难,尤其是当妻子与婆家人相处不和时,会使妻子对丈夫产生怨恨心理,因而导致妻子认为夫妻关系变差。

2.丈夫外出务工后影响夫妻婚姻关系的主要因素

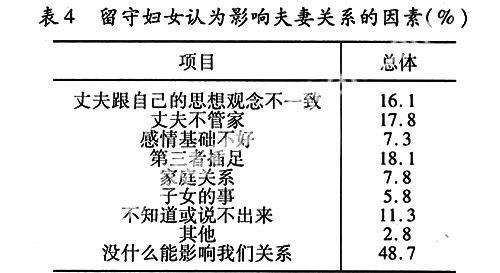

留守妇女对影响她们婚姻关系的因素的评价,反映了她们对夫妻关系发展可能性的预期。在调查中,近一半(48.7%)的留守妇女认为,虽然丈夫外出务工,夫妻不能长期在一起,但没有什么能影响她们的夫妻关系(见表4),主要是因为丈夫对家庭有强烈的责任感,这同时反映出她们对夫妻关系的强烈信心。

对于可能影响夫妻关系的因素,留守妇女首选的三个因素分别是“第三者插足”、“丈夫不管家”、“丈夫跟自己的思想观念不一致”,而“子女的事”、“家庭关系”等因素对夫妻关系影响不太重要。前三位的影响因素都与“丈夫外出务工,不与妻子生活在一起”这个事实有关。担心“第三者插足”影响夫妻关系,与前面所分析的担心丈夫感情或行为出轨的事实相对应。对于未来“丈夫不管家”可能性的预测,是留守妇女出于对家庭生计的担心。留守妇女的丈夫外出务工的根本目的是为了改善家庭的经济条件,留守妇女的“留守”也是为了维持家庭,照顾孩子、老人,经营管理农田,二人同是为了一个共同目的而辛劳,一旦一方放弃这个目标,或者不再为这个目标努力,整个家庭可能就会面临危险。因此,留守妇女对于“丈夫不管家”的顾虑也较多。此外,在夫妻分居两地的生活中,留守妇女和丈夫各自生活在完全不同的社会环境中,受到不同文化、思想观念和生活方式的影响,丈夫处于一种动态的、开放的、变化的生活环境中,而妻子则处于相对静态的、封闭的、少有变化的生活状态之中,这种生活环境的差异很容易造成夫妻二人在知识、思想、信息、社会关系、生活态度等方面的差异,因此,留守妇女担心丈夫长期在外务工,思想观念与自己不一致而影响夫妻关系,这也是不无道理的。

除此之外,在选择“其他因素”的留守妇女中,大部分留守妇女认为“经济上不稳定”、“丈夫在外没活干、挣不到钱”也会影响夫妻关系,“挣不到钱当然会吵架”实际上反映了留守妇女对丈夫在外务工收入的期望。而前面对于夫妻关系变化的分析也反映了这一点,即家庭经济状况的改善对于改善夫妻关系有促进作用。

四、结论

分居的婚姻中夫妻关系并没有明显地变得不稳定而是更加和谐,物质(丈夫获取经济收入)和责任(妻子照顾家庭)的交换使双方很好地维系了夫妻关系。对于留守妇女和她们的丈夫来说,为了保证家庭生活的运转以及子女的抚育而做出的夫妻分工,是在家庭现有资源条件下做出的最佳选择。只要丈夫的务工收入能保证家庭正常运转,妻子在家能照顾好其他家庭成员,完成农业生产的工作,这个家庭就是幸福的,夫妻之间就是相互体谅与满意的,婚姻关系也是良性的。因此,丈夫收入水平成为婚姻和家庭生活满意度的重要影响因素。然而,空间距离对丈夫角色的影响最大,它使得夫妻双方从婚姻关系中获取的情感与性满足都大大减少。婚姻的本质特征之一是夫妻双方长期的共同生活,但在留守妇女的婚姻中却缺少了这一特征。为了维系夫妻关系,她们采取了多样的沟通性互动策略,通过这些互动,她们和丈夫不断确认和更新彼此的身份和在婚姻中的成员资格,并以此消融生活环境差异带来的再社会化差异,达到夫妻之间的同步性发展。

换个角度来看,这种夫妻之间流动与留守的性别分工,推动了农村妇女家庭地位的改善。按照社会交换理论②来说,交换维护着社会关系,在交换行为中,重要的是参与交换的人通过交换维系了他们之间的关系。在丈夫流动、妻子留守的家庭中,尽管丈夫与妻子对家庭的经济贡献界限清晰,即丈夫的经济贡献大于甚至远远超出妻子,但却并没有因此而导致妻子在家庭中处于更加边缘化的权力地位,反而因为交换资源对于对方的稀缺性价值而更好地维护了夫妻关系和家庭关系的整合。换句话说,丈夫赚取现金收入的功能对家庭来说是重要且不可替代的,而妻子留守在家抚育子女、照顾老人以及农业耕作的功能也是具有很高价值的。因此,合理的家庭分工以及留守妇女夫妻之间维系沟通与互动的策略保证了其婚姻关系的稳定,并在一定程度上改善了妇女的家庭地位。

注释

①这里的留守年限指的是截止本次调查时留守妇女的留守年限。

②[美]乔纳森•H•特纳:《社会学理论的结构》(第7版),邱泽奇等译,华夏出版社,2006年,第253—265页。

责任编辑:思 齐