敦煌本《韩擒虎话本》的写卷制作方式和文学特点

2009-05-26郑广薰

(注:作者简介:[韩]郑广薰(JungKwangHun,1973- ),男,韩国丽水人,韩国外国语大学文学硕士,北京大学中文系在读博士。研究方向:中国古代文学。)

(北京大学 中文系,北京 100871)

摘 要:本文探讨了敦煌文学作品《韩擒虎话本》的写卷制作方式和文学特点等方面的问题,对于理解敦煌文学作品的书写形式、流传方式和名称来历都有较好的参考价值。

关键词:敦煌;写卷;文学特点;《韩擒虎话本》

中图分类号:I207.99文献标识码:A

韩擒虎,隋朝的一代名将,曾受到高祖杨坚的宠爱。敦煌写本《韩擒虎话本》①(以下简称《话本》),是以韩擒虎平定南方陈国,降服北方突厥的内容为中心,并在前面附加高祖登上帝位的过程,在后面附加韩擒虎死后成为阎罗王的一部小说。原卷的编号是S.2144,全长337厘米,高30.5厘米,总共用纸8张,每张长40余厘米,现在收藏于英国国家图书馆。写卷的背面收录着四行的偈文和不齐全的佛经、发愿文各一篇。对《话本》的研究是从上世纪50年代中叶,由王庆菽、王重民、程毅中等学者开始的,其中比较详细的第一篇论文是韩建瓴的《敦煌本〈韩擒虎话本〉初探(一)》②。大部分学者都认为从《话本》中可以看出宋元话本的雏形,可是曾经多次议论过的关于“画本”和“话本”问题还是有争论。在这篇文章中,我首先要把“画本”和“话本”问题简略地梳理一下,然后考察现存《话本》卷子的制作方式和作用。在文章的后半部分,还要提出我的观点:《话本》不能断定为一部简单的战争英雄传奇。文章的参考图片主要是《国际敦煌项目》(International Dunhuang Project,以下简称IDP)在网上提供的敦煌原本照片资料。使用IDP资料是因为它比以往出版的任何敦煌资料集的图片更加清楚。IDP没有提供的图片都参考了《中国国家图书馆藏敦煌遗书》、《英藏敦煌文献》、《法藏敦煌西域文献》等敦煌文献资料集。

一、“画本”还是“话本”?

争论开始于《话本》的最后八个字“画本既终,并无抄略”。根据句意把“画本”看成是“话本”还是“画本”本身,分为两种不同的意见。最初研究这个问题的学者是王庆菽,他在《试探“变文”的产生和影响》一文中说:

结尾云:“画本已终,并无抄略”不是已经明明说是“话本”吗?画本,可能是说话时挂起图画来说话(中略)。可见当时是有图画来辅助讲说的。故当时说“话本”为“画本”或者是“画”与“话”字同音借用。总之,既说“并无抄略”,当然是文字的“话本”了③。

李骞虽然没有详细阐述这个问题,但是直接引用王先生的说法来支持他的意见了④。王重民云:“在用平话说故事的时候,可以不用画本作帮助了,所以这里的‘画本疑当作‘话本 ⑤。”虽然王庆菽、王重民都主张“话本”说,但是两位学者所提出的论据是相反的,一个是配图说话,而另一个是不用图画的说话表演。以后几位学者纷纷提出“话本”说,比较最近出版的《敦煌变文校注》和《敦煌变文选注》也支持这种看法。

不能把“画本”换成“话本”的主张以程毅中、韩建瓴和美国学者梅维恒为代表。这三位学者的共同观点是不把“画本”当作是现存《话本》,而认为是当时抄写人依据的“底本”。程毅中《关于变文的几点探索》称:“现存的《韩擒虎话本》原文末尾说:‘画本既终,并无抄略,我怀疑它所谓‘画本并非‘话本之讹,也和变文一样,形式和近代的拉洋片相似⑥。”而梅维恒认为“略”是“录”的错字,应将“画本既终,并无抄略”如此翻译:“画本[与‘话本同声异义]到达终点,[文字]也没有抄录了。”他主张:说话时使用的图画肯定在别的册子里面收藏着,虽然可能性不大,但这些图画在每页的文字部分上面存在的可能性也有。所以,我们没有根据把韩擒虎的故事确定为“变文”或“话本” ⑦。按照他的说法,抄写人参考的底本应该是没有文字的图画本(即看图说话用的画本),或者是上图下文形式的册子。

韩建瓴在《敦煌本〈韩擒虎话本〉初探(一)》中较细地论述了“话本”与“画本”问题、足本与否、创作及抄写时期。他也认为“画本”是抄写人的底本。他主张,《话本》的许多错字和同声字都不过是底本的错误,与抄写人没有关系,而且“话”字和“画”字都是极为普通的常用字,所以抄写人错写两个字的可能性很小。那如果“画本”是里面有图画的真的画本,S.2144《话本》卷子为什么没有图画呢?对这个问题,韩先生说:

我想有两种可能,一是这个抄卷的底本是图文并茂的,但抄卷者只抄了文字部分,却又忠实于底本,所以特别注曰“画本”;二是这个抄卷原来就是图文并茂的“画本”,不过前面的图被撒去了,仅剩下文字部分。我提出第二种可能的理由是:此卷卷首断处有撒裂痕迹,另外,卷背是唐不空译的一部经的第四卷的后半段(残存六十五行),所以我猜想此卷前面有数纸被撒去了,而撒去的很可能就是《画本》的图画部分。

如果把“画本”认为是现存《话本》卷子,“画本既终,并无抄略”解释为“[现在我写的这个]话本已经完了,而且没有省略抄写的。”但是,一看这八个字前边的几个字就知道这个解释不太通顺。在八个字的前面写着:“皇帝亦(一)见,满目泪流,遂执盏酹酒祭而言曰”,“言曰”后边没有内容。李骞说:“可能后面还有短诗性的结尾,不过没写在话本上” ⑧,韩先生同意他的观点。抄写人不会说他自己正在抄写的话本已经完了,因为还有尚待抄写的。与之相比,如果把“画本”看成是别的底本,这八个字解释为“[原来的]画本已经到末尾,并不是[我自己]省略抄写[后边]的。”这种解释比前面的解释更加通顺合理。并且,韩先生的第一个推断,即原来的底本是图画和文字并存的形式,而抄写人只忠实于其中的文字部分的看法具有合理性。可是他的第二个推断,即现存卷子本来也是有图画的话本,而后来掉了图画部分的观点需要进一步的考证。我要在下面一边考证现存《话本》的写卷制作方式,一边分析这个问题。

二、《韩擒虎话本》的写卷制作方式

(一)不是残缺本,而是未完成本

如上所述,韩先生以卷首的撒裂痕迹和背面的经文作为论据,提到了写本前面的图画部分被撒裂的可能。可是我在IDP的照片资料中不能找到卷首的撒裂痕迹(图2)。经过漫长时光的磨耗,却并不能判断这是撒裂的痕迹。背面的经文也不能作为被撒裂的依据。如韩先生所述,背面的经文只残留着第四卷的后半段,可是在写卷里,这段经文不是从正面(即《话本》面)的卷首开始抄写,而是从卷尾开始的,并且经文的开头和卷子的末端有较宽的空白(图3)。既然《话本》卷尾的背面有经文的后半段,卷首的背面有同一个经文的前半段的可能性几乎没有。如果把经文的前半段也在《话本》的背面抄写的话,其前半段一定要抄在《话本》卷尾的背面。但是《话本》卷尾没有撒裂的痕迹(图1)。虽然还不知道为什么要把这段经文抄写在《话本》的背面,但可以确定这段经文和《话本》卷首的残缺与否毫无关系。经文的前半段很可能写在与《话本》无关的另外一个卷子里。

所以我们应该采纳新的看法。我认为现存《话本》不是残缺本,而是本来面目的未完成本。抄写人根据的底本(即画本)可能在卷首有图画,而现存《话本》是以后预计使用底本的形式来制造的一部分。图画部分在别的地方正在制造或者早已完成了,预计粘在文字部分(即《话本》)的前面。当时纸写的书是将一张张写上文字的纸依次粘连成长卷的⑨。包括图画的长卷也一样,先在每张纸上写文字或画图画,然后再依次粘连在一起。我想《话本》也要按照这种方式来完成。

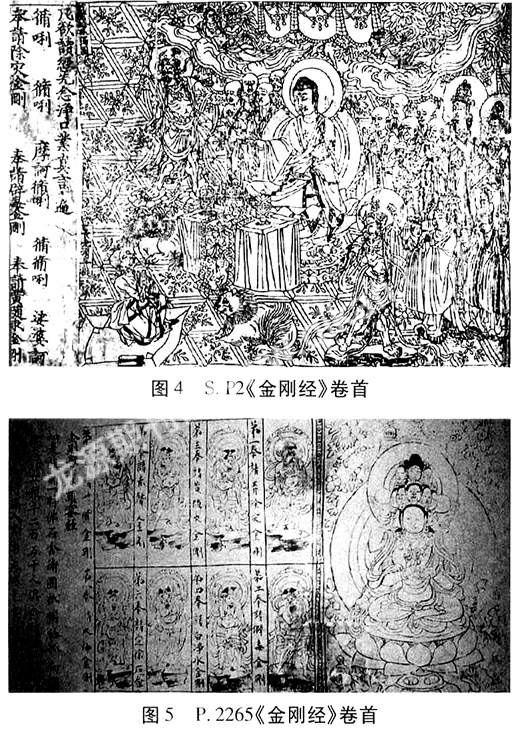

(二)前图后文

那《话本》的成品是什么形状?对于这个问题,我要介绍两件敦煌卷子。第一件是在论述雕版印刷史的时候经常提及的,人们非常熟悉的《金刚经》卷子,现在收藏于英国国家图书馆(编号S.P2)。卷首有释迦牟尼在祗树给孤独园向长老须普提说法的扉画(图4),接着佛教真言、首题“金刚般若波罗蜜经”、经文本文、尾题“金刚般若波罗蜜经”、真言依次出来,卷末有题记“咸通九年四月十五日王玠为二亲敬造普施”。此经卷(以下称《金刚经》)是用七张纸粘成一卷,全长499.5厘米,高27厘米。因为做得非常细致,证明当时的印刷术已经达到很高水平。第二件也是《金刚般若波罗蜜经》卷子,现收藏于法国国家图书馆(编号P.2265)。与S.P2《金刚经》不同,这是手抄本,年代不详⑩,没有真言和题记,卷首是十一面六臂观音和八大金刚像的扉画(图5)。王伯民认为经卷扉画是唐五代雕版佛画的一种,他说:“经卷扉画,即是在经卷之首页,刻印一幅有关佛经的绘画。当时经卷的形式,不外乎卷子本或折子本,这两种本子,几乎都刊有既精致又富有装饰意味的扉画,如唐咸通九年刻本金刚经扉画、五代西湖雷峰塔宝箧印陀罗尼经扉画等都是B11。”如果可以把这种形式称作“前图后文”的话,卷首带扉画的P.2265和S.P2这两种

《金刚经》是典型的“前图后文”式卷子。我想,《话本》的底本也许就是这种样式,现存《话本》也是依照这种样式制造。

《金刚经》的制作年代很明确(咸通九年,868年),而对《话本》的制作年代众说纷纭。主张唐末说的学者多,但是韩建瓴的宋初说更有说服力。他根据作品里面提到的官名和卷子背面的发愿文,推定了《话本》是在宋初983年到1009年之间创作,抄写于1009年前后。即《话本》的制作时期一定要比《金刚经》晚,最长达到140余年。我们一般认为笔写的时代早,印刷的时代比较晚。可是,虽然它们的发明时期差得远,在流行程度和制作过程方面,其地位不会在短时间内改变。由于印刷术更加发达,制造费用也少,写本卷子就渐渐失去了其价值,但之前两种制作方式还是共存着。其实印刷术达到较高的水平以后,笔写本还是没有失去其价值,其继续制造流通的可能性很大。而且,既然非常精美的“前图后文”式的雕版卷子相当流行,模仿它的抄写本也能够出现,其中一个就是《话本》。

看看S.P2《金刚经》的照片资料,图画部分与文字部分不是在同一张纸上印刷的。如果考虑制作的方便性,也许先印刷各个部分之后再粘连。P.2265《金刚经》是相当独特的卷子。按苏远鸣的分析,其卷首的扉画是木刻画,确实是后来在制作写本时画在补入的一页纸上的,图画里面的文字是出自与抄本不同的另外一个人之手B12。换句话说,当时已经有了分工。唐代官方的分工造书早就进入了成熟的阶段,民间也有专业抄写人。郑如斯云:“隋唐时期,抄书量剧增,这方面的人员在政府中也有增加。政府里的抄书手、拓手、画手和装潢工人,已形成了一个庞大的工作队伍。官方的抄书人员只能为政府服务,而社会上广大群众对抄写图书的需要则难以满足。因此,汉代产生的代人抄写书籍的职业又发展了起来B13。”为了满足群众对图书的需要,当时民间也一定要组织专业造书队伍。在敦煌卷子中有很多未完的白描画稿,这也许就是职业画工的作品。我认为:《话本》的成品也是这种队伍要分工制造的长卷,而其中图画由画工负责,文字由抄写人负责。其实,《话本》的抄写人把未完稿提前结束的这一情况本身也可以说是分工的反证,因为“画本既终,并无抄略”这句不仅意味着抄手忠实于抄写,还意味着已经做完自己负责的部分。我们从《庐山远公话》(S.2073)能找到恰切的事例。看看这个长卷的卷末,故事的内容还没写完,还有较宽的空白,却突然出现抄写人的题记:“开宝伍年张长继书记”(图6)。根据《庐山远公话》的内容,未写部分的篇幅肯定不长。但是在未写完的情况下,抄写人要写题记的理由也许是为了表明他已经做完自己负责的部分。按翟尔斯的意见,现存《庐山远公话》是用两种笔迹抄写的B14,即至少有两名抄手参加了全部作品的抄写工作。考虑到《庐山远公话》篇幅相当长,我们可以判定这种分工方式是具有合理性的。

卷子的图画肯定起了非常大的作用,因为它给读者带来更高的审美价值和情趣,其结果一定会提高作品的商品价值。既然图画具有重要价值,这种卷子可以叫做“画本”。今天许多明清小说和戏曲作品的卷首或中间都有人物画和故事画,我们往往把它们叫做“绣像本”或“插图本”,这就是“画本”。制造流通《话本》的时候,也能够把这种形式的作品称为“画本”,这就是《话本》的抄写人将底本称为“画本”的理由。

(三)《话本》没有首题的原因

《话本》没有首题。既然在《话本》卷首找不到明显的撕裂痕迹,没有首题也就可以作为未完本的根据。如果前边有图画,卷首的文字部分不一定非要写首题,因为把首题写在图画的最右边(即全卷子的卷首)或者其背面(即封面)就可以了。据我看,敦煌写卷的首题和本文之间一般不留空白,即首题的次行就是本文的第一行。在《庐山远公话》中,甚至从写首题的那行就开始本文,首题和本文之间只有1-2个字宽的空白。《话本》不同,没有首题,其卷首最右边有大约一行宽的空白。除了未抄写的卷尾短诗以外,《话本》通常被认为是首尾较完整的敦煌作品之一。所以,假设《话本》是成本,只能在这空白里写首题。但《话本》没有写首题的痕迹,而且与别的敦煌写本相比,这个空白用来写首题有点狭窄,即现存《话本》卷子本来就没有首题。我看:这空白是要跟前面的图画粘连的部分,而首题写在图画部分最右边的可能性很大。作为其论据,我要介绍一个单页“佛菩萨三尊像”图画(图7)。这也是敦煌的资料,现藏于法国国家图书馆,编号是P.4518(31)B15。其右题是“大辩邪正经一卷”,右下方画供养人一身,题:“沈奉朝一心供养”。沈奉朝身着官服,头戴硬脚幞头。有关《话本》首题的问题,我们应该注意右题“大辩邪正经一卷”。我认为:这不是单页图画的题目,而是涵盖图画在内的全体经卷的首题。在许多佛画中,我们可以看到图画的标题,包括人物名、地点、简单的情况描述等,这是常见的佛画类型。但是P.4518(31)的“大辩邪正经一卷”绝不能看成是这种标题,而确实是一卷

佛经的正式名称。而且,在单页图画上写佛经题目的方式不是画佛画的常用方法,所以我认为这是全体经卷的首题。《大辩邪正经》译者不详,现存经文都是在敦煌发现的B16。历代大藏经都没有收录此经,《大正新修大藏经》根据首尾完整的法国国家图书馆所藏本《佛说大辩邪正经》(P.2263)最先收录了此经B17。P.2263的封面有首题“佛说大辩邪正经”,里面的卷首有大约20行宽的空白,之后没有首题,就直接开始经文正文“佛说大辩邪正法品门弟一”。中国国家图书馆藏编号北图8297(丽10)也是内容比较完整的《佛说大辩邪正经》写卷。这部经卷也从“佛说大辩邪正法品门弟一”开始,但没有封面的首题,卷首磨损严重,不能确认其撕裂与否。对于P.4518(31)图画是以后要使用的全体卷子的一部分还是摹写用的底本,这有待考证,但无论如何,通过手抄的两本卷子和包括首题的图画部分,我们能够猜测“前图后文”式的《佛说大辩邪正经》。如此,《佛说大辩邪正经》的写本制作方式和上述的《话本》成品非常相似,而首题的不存在也可以作为判断《话本》为未完成本的另一个根据。

三、作为佛教文学的《韩擒虎话本》

迄今为止,几位学者对《话本》的内容和创作手法做过分析,通过其分析来评定作品的特性。最初尝试分析的学者是张锡厚,他关注《话本》的浪漫主义创作手法。这种写法使作品能冲破历史材料的束缚,突出塑造韩擒虎的人物形象。艾丽辉看《话本》以“从历史演义中分离出来的一部早期的英雄传奇之作。”王昊也认为它是“历史演义、英雄传奇的先声”。而且,张锡厚提起了“欲扬先抑”的手法,即通过降低另外一个隋代名将贺若弼的价值,来使韩擒虎更为突出的方法。艾丽辉和王昊都注意从别处移来材料的“张冠李戴”创作手法。艾丽辉云:“这种写法与后来写一百单八将的《水浒传》、写说唐英雄的《隋史遗文》、《说唐全传》等有一脉相承的关系”。王昊云:“这在后世历史演义中,成为塑造人物的常用方法,并对其它叙事文学的创作也产生了深刻影响。”B18三位学者对《话本》的内容和写法的分析很有见解。但是,我想《话本》不能断定为简单的英雄传奇,佛教文学的特点却更加明显。因为这部作品从题材、人物的选择、结构、情节到创作写法都有很强烈的佛教色彩。

首先看看通常认为是与后代“入话”类似的卷首部分。被法华和尚的功德深刻感动的八大海龙王,一边给和尚龙膏,一边拜托他恳请杨坚登位后复兴佛教。此膏能改变杨坚的头盖骨模样,使他可以戴平天冠(即天子的冠)。换句话说,这是为了阻挡北周的佛教迫害政策,而向杨坚赋予天命的B19。《隋书•高祖纪》简略地介绍了杨坚的头像:“皇妣尝抱高祖,忽见头上角出,徧体鳞起.……为人龙颜,额上有五柱入顶,目光外射,有文在手曰‘王。”在史书中没有平天冠、龙膏之类的故事,当时杨坚的独特的头像故事很可能只是在民间传说中流行着。但是,从这种将故事与天命联系在一起,和尚起了决定性作用的侧面来看,《话本》不得不被认为是为了佛教的意图而改编的作品。

其次是宣帝死亡的场面。在《话本》中宣帝喝了毒酒死亡。虽然史书没有具体涉及到宣帝的死亡,但按照《周书•静帝纪》的记录,宣帝肯定是病死的:“二年夏五月乙未,宣帝寝疾,诏帝入宿于露门学。己酉,宣帝崩,帝入居天臺,废正阳宫B20。”可是在《话本》中用完全不同的方式描写他的死亡,而且把它非常戏剧化了。毒酒原本是为了避免父亲杨坚遇祸,皇后(杨妃)自杀要喝的。恰巧宣帝发现这杯酒,皇后说此酒可以保持年轻的容貌,宣帝听了皇后的劝酒就喝起来。宣帝突然死亡以后,杨坚登位的过程一泻千里。总之,这场面也是对从父皇武帝到宣帝一直维系的佛教迫害政策的嘲弄和批评。其实,皇后帮助杨坚登位是与史实不符甚至是相反的。据《周书•杨皇后传》,杨妃是反对静帝(宣帝之子)让位于杨坚,到死也一直不容纳隋王朝的人物:“初,宣帝不豫,诏后父入禁中侍疾。及大渐,刘昉、郑译等因矫诏以后父受遗辅政。后初虽不预谋,然以嗣主幼冲,恐权在他族,不利于己,闻昉、译已行此诏,心甚悦之。后知其父有异图,意颇不平,形于言色。及行禅代,愤惋逾甚。隋文帝既不能谴责,内甚愧之。开皇六年,封后为乐平公主。后又议夺其志,后誓不许,乃止。”虽然静帝不是亲子,但杨妃还是希望维持北周的王位传统。而《话本》描写的杨妃是宣帝死后主动计划帮助父亲登位的人物。即杨妃起到了与上述的法华和尚比肩的作用,这当然是为了向将来要复兴佛教的隋文帝赋予天命。如此,《话本》从开头部分已经把佛教的意图明显地表露出来了。

那《话本》为什么以韩擒虎作为主人公呢?这是因为韩擒虎这个人物本身带有浓厚的佛教性。死后当阎罗王的内容是《话本》和史书共有的。但是,即使不提及这个事实,他作为将帅的人生本身就能构成佛教的英雄传奇。《隋书•韩擒虎传》称他是“文武才用,夙著声名”的人物。但是,即使是名将,却几乎没有与敌军生死搏斗的记录。非要摘录的话,只能找到“擒以行军总管击破之”“进攻姑熟,半日而拔,次于新林”两件记录。其它的描写都是说服敌军或者敌国的老百姓听了他的威名主动来投降的内容。即他是那种不必发动血腥战争,也能屈服敌军的人物。这种侧面从贺若弼和韩擒虎争功的对话中明显看得出来:“及至京,弼擒争功于上前,弼曰‘臣在蒋山死战,破其锐卒,擒其骁將,震扬威武,遂平陈国。韩擒略不交阵, 岂臣之比!擒曰‘本奉明旨,令臣与弼同时合势,以取伪都。弼乃敢先期,逢贼遂战,致令將士伤死甚多。臣以轻骑五百,兵不血刃,直取金陵,降任蛮奴,执陈叔宝,据其府库,倾其巢穴。弼至夕,方扣北掖门,臣启关而纳之。斯乃救罪不暇,安得与臣相比!”贺若弼不太合适作为佛教的代表人物,因为他的形象已经被浓烈的血腥覆盖了。这种情况,韩擒虎的季弟韩洪也一样,他是在与突厥的战斗中失去无数的兵士,也杀了很多敌军的人物。在《隋书》中,介绍其行迹的部分不长,但是作为战争英雄的描写比韩擒虎更有戏剧性。即便如此,他虽然可以称为战争英雄,但不可使他带有佛教气息。当然我们不能说《话本》是根据史书而创作的作品,反而改编民间传说的可能性却很大。可是,无论在史书还是民间传说,韩擒虎肯定比任何人都带有足够多的佛教气息。《话本》不但侧重他的这种特点,而且把它大胆地表露出来。这样,一篇佛教色彩浓厚的作品诞生了。

在《话本》中,关于韩擒虎的主要内容是与陈王的战争和与突厥的射箭比赛,可是在这些部分不能找到杀敌或追来追去的实际战斗描写。如果有的话,只有一个场面:“道由(犹)言讫,簸旗大喊一齐便入,此阵一击,当时瓦解,蛮奴领得战残兵士,便入城来。”其实这作为战斗场面也是很平淡的描写而已。陈军将帅任蛮奴一看隋军的阵势便投降,周罗侯军到隋国救陈王,却被陈王说服决定投降。《话本》中与突厥赛射的场面起了很重要的作用,因为它充分表现了韩擒虎的传奇性。在《隋书•韩擒虎传》中有突厥不敢仰视韩擒虎的记载,可是没有和他赛射的场面。突厥入隋朝时,跟他们赛射的人是贺若弼,其内容见于《贺若弼传》。而天子的使者入突厥时射中双雕是《长孙晟传》中记载的内容。如上所述,对这种写法几位学者已经考证过。那何必是赛射呢?我想因为这个题材也容易把韩擒虎写成佛教的人物。擅长射箭的突厥被韩擒虎的射箭技艺感化了,放弃斗志而屈服于隋朝。这与陈国的情况只是在内容上有差别,而其过程是非常类似的。上述的几个场面在作品中节奏很快,所以不失紧张感。但其结果常常是投降、和亲、感化之类的,而其中必有韩擒虎这个人物。移来贺若弼和长孙晟的射箭故事的目的,也是为了突出韩擒虎具备的无血和亲、让人感化的能力。这种能力正是让人们以佛教人物敬仰韩擒虎的重要因素。

韩擒虎死后当阎罗王的内容更明确地证明了他作为佛教代表人物的可能性,《话本》描写韩擒虎的生平事迹,好像是为他当佛教阎罗王做铺垫。即《话本》可以说是为重塑韩擒虎以理想化的佛教人物,更露骨地改编其行迹的作品B21。这样,开头部分的佛教气氛、韩擒虎生前作为佛教人物的可能性、死后当阎罗王的这三种因素巧妙地配合在一起,让整部作品充满着佛教色彩。这就是我把《话本》认为是佛教文学的理由。

四、结语

以上,我先考察《话本》的写本制作方式,然后用佛教文学的观点分析其内容,这是两种互补的研究方法。要知道某种卷子制作的原因,先要看卷子的内容与其所带来的价值,而对于人们如何接受其内容,卷子本身含有最详细具体的答案。虽然不是全体,我想敦煌的经卷和文学作品中相当一部分是供买卖用的商品,不少尚未完成的画稿和写本就是其反证。关于藏经洞关闭的时间和收藏如此之多资料的理由,还没有定论。但是,其资料恐怕不是那么长的时光被匿于藏经洞的命运,而是因为藏经洞近日再要开放,临时封闭保管而已。如果当时关闭藏经洞的人再来开启的话,未完的画稿和写本照样完成,而作为商品的许多卷子也许早就落到预定者或购买者的手里。唐五代的佛教经卷既有宗教性,也有相应的商品性。即使是为了个人的祈福和布施而制造,但如果有人以此为买卖,经卷就已经是商品。文学作品也一样,如果将有旨趣的内容和精美的外观结合在一起,就可以成为广受欢迎的文学商品。而正因为如此,从时代和地域的背景来看,在佛教商品比任何物品都流行的敦煌地区,佛教色彩浓厚的文学作品《话本》具有足够被制造成“画本”的价值。(责任编辑:楚小庆)

① “韩擒虎话本”是原卷中没有的拟题,对它的妥当性还没得到结论。可是从《敦煌变文集》(1957年出版)到最近出版的增订本《敦煌变文选注》,所有的变文作品集都采用这个题目,所以我也临时使用此题。

② 《敦煌学辑刊》,1986年第1期。

③ 周绍良、白化文编《敦煌变文论文录》(上册),上海古籍出版社,1982年版,第260-261页。

④ 李骞《唐“话本”初探》,周绍良、白化文编《敦煌变文论文录》(下册),第781页。

⑤ 王重民《敦煌变文研究》,周绍良、白化文编《敦煌变文论文录》(上册),第289页。

⑥ 程毅中《关于变文的几点探索》,周绍良、白化文编《敦煌变文论文录》(上册),第380页。

⑦ Victor H. Mair,Tang transformation Texts,Harvard University Press,1989年版,第11-12页。

⑧ 李骞《唐“话本”初探》,周绍良、白化文编《敦煌变文论文录》(下册),第796页。

⑨ 参见李瑞良著《中国古代图书流通史》,上海人民出版社, 2000年版,第177页。先写后粘是当时长卷的主要装帧形式,但也有例外,譬如《庐山远公话》(S.2073)是混用先写后粘和先粘后写的方式,《叶净能诗》(S.6836)前半段先粘后写,除了最后一张小纸片之外,后半段都先写后粘。与之相比,《话本》是比较明显的先写后粘的方式。

⑩ 法国学者苏远鸣根据卷首八大金刚像的名称,把这件卷子推定为10世纪的作品。参见苏远鸣《敦煌佛教肖像札记》,原载[法]谢和耐等著,耿昇译《法国学者敦煌论文选萃》,中华书局, 1993年版,第197页。

〣11 王伯敏著《中国版画通史》,河北美术出版社,2002年版,第19页。

〣12 参见苏远鸣《敦煌佛教肖像札记》,原载[法]谢和耐等著,耿昇译《法国学者敦煌论文选萃》,中华书局, 1993年版,第189-190页。

〣13 郑如斯、肖东发编著《中国书史》,北京图书馆出版社, 1998年版,第102-103页。

〣14 参见Lionel Giles, Descriptive Catalogue of the Chinese Manuscripts from Tunhuang in theBritish Museum, The Trustees of the British Museum, London,1957年版,第213页 6691条。

〣15 P.4518是单页佛画一套共39件。对39件的内容,参见敦煌研究院编《敦煌遗书总目索引新编》,中华书局,2000年版,P.4518条;其中几个作品的年代问题,参见王明珍《敦煌P.4518佛画的年代及相关问题》,《敦煌研究》,2001年第1期。

〣16 一共5种,编号是P.2263、P.3137d、P.4689、北图8297(丽10)、北图8024v(罔48)。其中P.3137d是小册子;北图8024v只有五行。

〣17 高楠顺次郎编《大正新修大藏经》,大正一切经刊行会,大正13年(1924),第85卷。

〣18 参见张锡厚《敦煌话本研究三题》,《甘肃社会科学》,1983年第2期;艾丽辉《中国古代通俗小说的滥觞—唐代敦煌话本》,《辽宁教育学院学报》,2001年第6期;王昊《〈韩擒虎话本〉—历史演义、英雄传奇的先声》,《明清小说研究》,2003年第4期。

〣19 实际上,杨坚生于寺院(般若寺),有一个僧尼看出他的非凡,登位后下了奖励佛道的诏令。参见[唐]魏征等撰《隋书•高祖纪》,中华书局,2002年版。

〣20 [唐]令狐德棻等撰《周书》,中华书局,1974年版。

〣21 路工《唐代的说话与变文》称:“《董永》、《舜子变》、《韩擒虎》等是经僧徒们篡改的话本。”《敦煌变文论文录》(上册),第403页。

参考文献:

[1]敦煌国际项目(International Dunhuang Project)(网上图片资料).

[2]中国国家图书馆编.中国国家图书馆藏敦煌遗书[C].南京:江苏古籍出版社,1999.

[3]中国社会科学院历史研究所合编.英藏敦煌文献[C].成都:四川人民出版社,1995.

[4]上海古籍出版社、法国国家图书馆编.法藏敦煌西域文献[C].上海:上海古籍出版社,1995.

[5]商务印书馆编.敦煌遗书总目索引[C].北京:商务印书馆,1962.

[6]敦煌研究院编.敦煌遗书总目索引新编[C].北京:中华书局,2000.

[7]高楠顺次郎编 .大正新修大藏经[C].大正一切经刊行会,大正13年(1924).

[8]黄征、张涌泉校注.敦煌变文校注[M].北京:中华书局,1997.

[9]项楚著.敦煌变文选注(增订本)[M].北京:中华书局,2006.

[10]周绍良、白化文编.敦煌变文论文录(上下册)[C].上海:上海古籍出版社,1982.

[11]T'ang transformation Texts,Victor H. Mair,Harvard University Press,1989.

[12]Descriptive Catalogue of the Chinese Manuscripts from Tunhuang in the British Museum, LionelGiles, The Trustees of the British Museum, London, 1957.

The Making of Dunhuang Manuscript Scroll Hanqinhu Story

-telling Script and its Literary Features

[Korea]JUNG Kwang-Hun

(Department of Chinese Literature of Beijing University, Beijing 100871)

Abstract: This article discusses the ways to write and literature characteristic on Dunhuang literary work "Han Qinhu Story-telling script ", has a good reference value regarding understanding the written form on Dunhuang literary work, spreads the way to spread and the name origin.

Key Words:Dunhuang;Comp book;Literature;"Han Qinhu Story-telling script"