以父之名 破茧成蝶

2009-04-27李淼

李 淼

摘要:《沉默的羔羊》被称为“迄今为止好莱坞影史上最成功的一部精神分析影片”,它成功地塑造了特工史塔琳、精神分析医生汉尼拔和杀手野牛比尔这三个鲜明的人物形象。在弗洛伊德和拉康的精神分析话语下,我们可以追溯到每一个人物创伤性体验背后隐藏的人格畸形,同时还可以清楚地看到“父亲”对一个女性健康成长所起到的重要作用:女性正是“以父之名”,完成了自身的华丽蜕变。

关键词:《沉默的羔羊》;以父之名;破茧成蝶

中图分类号:J905 文献标志码:A文章编号:1002—2589(2009)4—144—02

父亲——无论是神话体系里的宙斯抑或上帝,还是现实生活中赐予我们生命的男子,归根结底都是一个神祗般的国王。他赐给我们荣耀,也施与严厉的惩罚。即便有朝一日长眠地底,他的幽灵亦会用威严的手为我们指引命运的方向。正如“弑父”之于文学,“寻父”也成为第七艺术——电影的一个永恒的主题。在安哲·罗普洛斯的《雾中风景》里,姐弟二人默默独行在希腊的迷雾中,穿越人世所有的荒凉,去找寻他们那遥远风景里的父亲。在俄罗斯名片《小偷》里,我们的小小的主人公将“父亲”这一神圣的桂冠加冕到一个陌生男人的头上,哪怕他是一个卑劣的贼,盗用了孩子纯真的童梦。

《沉默的羔羊》被称为“迄今为止美国影史上最成功的一部精神分析电影”[1],于1992年的奥斯卡之夜大放光彩,一举囊括了包括最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本、最佳男女主角在内的五大奖项,彻底改写了恐怖片绝缘奥斯卡的受诅咒的命运。剧情梗概:见习特工史塔琳受FBI负责人克劳福之命去州立精神犯罪监狱拜访“吃人的汉尼拔”。后者曾是一名精神分析医生,后因涉嫌杀害多名患者锒铛入狱。汉尼拔以野牛比尔为诱饵,胁迫史塔琳接受他的精神分析。与此同时,野牛比尔再次出手劫持了他的第六个猎物凯瑟琳。在精神分析的过程中,汉尼拔与史塔琳之间逐渐产生了某种微妙的关系。最终,汉尼拔成功越狱,史塔琳则根据他留下的线索找到并击毙了野牛比尔。

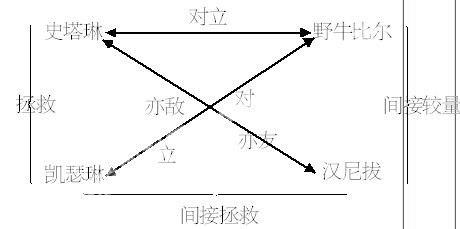

从汉尼拔诱迫史塔琳接受他的精神分析开始,《沉默的羔羊》就以心理惊悚片的类型取代了传统的恐怖片模式,将希区柯克式的悬念手法与心理剖析结合起来,揭开了人类潜意识世界的面纱,展示出每一个人内心隐藏着的黑暗记忆,而这黑暗记忆就是日后恐惧的源泉和犯罪的种子。同时影片的核心情节悄然由单线性的被述事件——追杀野牛比尔——过渡到了双重的、互逆的叙事结构:第一重叙事结构是传统的顺序式——史塔琳与汉尼拔斗智斗勇,千里缉凶击毙野牛比尔;另一重是闪回的回溯式叙事——史塔琳在汉尼拔的诱迫下,一点一点地吐露童年往事。《沉默的羔羊》正是在这双重叙事的基础上,建构起格雷马斯的“符号矩阵”。[2]

一、少女杜拉寻父

顺着时光之河,我们潜入生命的源头追溯那黑暗的记忆。幼年的史塔琳曾经寄人篱下,在一个清晨被待宰羔羊的尖叫声惊醒。她试图拯救它们,抱起其中一只拔腿就逃,可结果却是她被送往孤儿院,那只羔羊也遭屠宰。从那以后,这一经历成为史塔琳的梦魇,使她“常常在黑暗中惊醒,听到羔羊在惨叫”。也许史塔琳本人并没有发觉,但在潜意识里,她却是对“羔羊”形成了某种身份认同。因此,她的创伤性记忆可以解释为:她试图拯救自己,但行动失败,灵魂被永远地囚禁在了黑暗的梦魇里。介入野牛比尔案后,那些死无全尸的少女深深地触动了她的初始情境,“羔羊”这一形象自动转换为落入魔掌的无辜少女。本片英文原名是:The Silence of the Lambs。在西方基督教传统里,耶稣自比为尘世的牧人,守望着亚当的后裔,以免他们堕落为迷途的羔羊。此外,羔羊又是如此地纯洁而柔弱,往往被当作牺牲品供奉在祭坛上。通过“史塔琳=羔羊=凯瑟琳”这一核心的象征性符码,两层叙事完美地缝合在一起,三重形象合而为一。正如汉尼拔一针见血地指出:“如果你救下了凯瑟琳,你便再不会听到羔羊的叫声了。”

为什么一个年仅十岁的女孩却背负着如此庞大的恐惧?原来,史塔琳用“羔羊被宰”遮蔽了另一个更为惨痛的创伤——父亲之死。“母亲早逝,父亲就是我的一切”,而父亲的离去,无疑摧毁了这个女孩的整个世界。在《<俄狄浦斯王>和<哈姆雷特>》中,弗洛伊德提出了男性的“俄狄浦斯情结”和女性的“俄勒克特拉情结”[3]。父亲是女孩从母亲的怀抱里挣脱出来之后的第一个爱恋的对象和潜在欲望的对象,他的“菲勒斯”(LePhallus)象征着神和立法者的力量,注视着他的女儿穿越人生之旅,在必要的时候给予一丝温情呵护或者权威指导。然而,死亡象征性地阉割了父亲的“菲勒斯”,也剥夺了父亲应有的名义。由于父亲的缺席,小史塔琳始终执着于少女的“俄勒克特拉”阶段,无法成功地度过并真正地成长为一个成熟的女性。即使史塔琳现已成为一名特工,但在本质上,她仍是弗洛伊德笔下的少女杜拉,心灵迷失在童年时代的废墟里,无助地呼唤着父亲的名字。

二、以父之名

回应史塔琳呼唤的是“吃人的汉尼拔”。汉尼拔散发着一种致命的魅力。他具有神一样的天赋,手术刀一般锋利的眼睛能够轻而易举地窥破世事、洞悉人心,却独丧失了神的仁慈。具有魔鬼般智慧的汉尼拔最感兴趣的事就是挖掘他者的隐私,再津津有味地咀嚼他们的苦痛。他以“投桃报李”的方式迫使史塔琳参与了一场攸关生死的游戏:他为史塔琳提供破案线索,而史塔琳必须交换她的秘密。由此,汉尼拔以精神分析医生的真正维度,通过引领史塔琳穿越意识幻觉,实实在在地窃取了她的存在核心。随着“投桃报李”游戏的深入,汉尼拔不知不觉成功地占据了史塔琳心目中神圣的“父亲”之位,接管了史塔琳对其父的依恋,最终成为后者的“父亲之名”。在拉康的精神分析理论中,“父亲之名”这一能指符号占有重要地位。其中的“父亲”代表着法律与家庭秩序,是对母亲与孩子之间自然的紧密联系或乱伦倾向的一种制约力量。即使生理意义上的父亲真的去世了,他在家庭关系与社会关系中的作用依然能由替代父亲作用的能指来担当。这个能指能体现父亲的象征力量,可以是一个人、一个组织、一个名称、一个形象。这种体现父亲象征力量的能指就是“父亲之名”[4]。

汉尼拔与史塔琳之间的微妙关系在他们最后一次见面时显露无疑。当史塔琳送来被没收的画时,汉尼拔意味深长地开玩笑道:“人们会说我们相爱了”;当史塔琳展露内心的创伤后,汉尼拔那双冷酷的眼睛居然闪现了泪光;而当他们被迫分离时,特写镜头里汉尼拔的一根手指轻轻抚过史塔琳。这种特殊的握手方式难道不是一种默契吗?即双方都承认了这种弗洛伊德意义上的父女关系——既包含着潜在的欲望,又象征着权威的崇拜。所以,整个破案过程也可以看作是史塔琳寻找“父亲之名”的心路历程。事实上,汉尼拔也的确承担了史塔琳的“父亲”之责。在主观上,他将史塔琳再一次引回她的童年,直面鲜血淋漓的创伤性情境,使她有了第二次机会去拯救那只待宰的羔羊;在客观上,他暗示出关键性的破案线索,使史塔琳能够深入魔窟,击毙野牛比尔救出凯瑟琳,从而永远地结束了“俄勒克特拉”固置,真正地走向心理成熟。

三、飞蛾扑火,破茧成蝶

野牛比尔是本片中恐怖的来源。他将数位少女剥皮裁剪,只为给自己缝制一件完美的女性“皮衣”。从汉尼拔那里我们得知“比尔的童年非常不幸,经常受到继母的虐待,使他讨厌自己的身份,想要变性”,“只有三家医院能做变性手术,但比尔的申请被拒绝了”。绝望之中,野牛比尔由性倒错者扭曲为性变态者,并展开疯狂的屠戮罪行。弗洛伊德认为童年时代是我们人格和心理机制形成的“土壤”时期,如果在这一阶段遭遇到创伤性体验的话,那么黑色大丽花一般的伤口将会伴随我们一生,并在暗夜里隐隐发痛。童年时代“母亲”的象征性缺失,使小比尔执着于他的“俄狄浦斯”阶段,再加上罗杰斯式非条件关怀的缺失,最终使野牛比尔的灵肉发生了严重的分裂——他渴望通过将自己变成“女性”(潜意识里的母亲形象)来满足其自体意象的需求。野牛比尔对死亡有种畸形的爱好。被害者口中那只骷髅蝶的虫蛹就是他着了魔的狂想。根据亚里士多德的描述,“破茧成蝶”意味着“从一具身体到另一具的灵魂轮回”[5]。在野牛比尔的眼里,受害者的灵魂将被囚禁在骷髅蝶的身体里永世不得超生。而他穿上她们的皮,就能永远地占据她们的身体:将自己变形为真正的女性。通过这个灵肉置换的过程,凶手完成了他那“完美的犯罪”。

其实,史塔琳与野牛比尔犹如一枚硬币的正反面。首先他们有着惊人相似的童年经历:史塔琳因丧父陷入“俄勒克特拉情结”;而野牛比尔因失母执着于“俄狄浦斯情结”。所以他们都是本我与超我严重不平衡而导致心理畸形的孩子。然而,命运之神却为他们指引了两条截然不同的路。前者始终保持自我拯救的希望,终于融入社会的主流意识形态;而后者显然更多地选择了自我放逐到社会的边缘,不可避免地沦为社会的“离轨者”形象。其次,史塔琳在破案过程中,找到了童年时代的“父亲”(即汉尼拔),成功度过了俄勒克特拉阶段;而野牛比尔一直处于无父(即惩罚者)无母(即施恩者)的状态下,陷入尚未屈从于父法的母亲之欲,最终导致了犯罪。所以,野牛比尔注定将以飞蛾扑火式的悲剧收场,而史塔琳则将真正地破茧成蝶,华丽转身收获人生的绚烂烟花。

《沉默的羔羊》为我们展示的骇人之处并非传统恐怖片中的三头六臂、腥风血雨,而是唤醒了我们心底此前一直沉睡着的潜意识。汉尼拔像一面通往黑暗之地的门,引导着我们的眼睛探进人类灵魂深处的无意识领域,关注着生之本能与死之本能的激烈对抗,上演着一出出黑暗的生命迷梦。但是,谁也不知道什么时候,那只羔羊的尖叫会刺痛我们的灵魂。

参考文献:

[1]金元浦,尹鸿,等.影视艺术鉴赏[M].北京首都师范大学出版社,1999.

[2]朱立元.当代西方文艺理论[M].华东师范大学出版社,2005.

[3]弗洛伊德.弗洛伊德论美文选[M].张唤民,陈伟奇,译.知识出版社,1987.

[4]范荣.父亲是一种隐喻——试析拉康的“父亲之名”在杜拉斯作品中的能指作用[J].外国文学研究,2006,(5).

[5]斯拉沃热·齐泽克.不敢问希区柯克的,就问拉康吧[M].穆青,译.世纪出版集团上海人民出版社,2007.

(责任编辑/刘惠音)