书法当师造化

2009-03-22张其凤

张其凤

一、提出高音书法系列的书史背景

汉末、魏晋南北朝、唐代乃至北宋书法家们的取法渠道有三:一通向古人,二通向心灵,三通向造化。

而时代愈前,第三条通道就越被重视。

所以魏晋人才有“横如千里阵云”“竖如万岁枯藤”之联想,而米芾对该时期大部分书论文章才有“比况奇巧”的感受。

“屋漏痕”“壁坼路”“锥画沙”是唐人师造化的成功范例。孙过庭《书谱》:“导之则泉注,顿之则山安。纤纤乎如初月之出天涯,落落乎犹如众星之列河汉,同自然之妙有,非力运之能成。”这是唐人书论家对书法师造化的精彩描述。

北宋雷简夫闻涛声而草书益进,文与可观蛇斗而悟笔法,黄庭坚观船夫荡浆而悟草书纵横争折之势,也是师法造化的成功例证。

然而,自南宋,尤其是元代赵松雪“复古主义”大行其道之后,书法家通向人自然的取法之路就被堵塞,向造化汲取灵感之音的门被紧紧关闭。不仅书法,甚至连绘画也大受影响。董其昌时代及其以后的画家们大多只知摹古、戏古、拟古、仿古,在与人那里讨生活。书法界较之绘画界,更是有过之而无不及,通向造化的书法大门,这一关,就关闭了近千年。

笔者不自量力,欲修复这条堵塞千年之路,与古代书法接上灵脉。

这条路可以做多个系列的探索,而我被天籁中的高音最早感动。遂先启动了高音系列的探索之旅。

二、提出高音书法系列的笔法背景

魏晋南北朝时书家很重视毛笔锋颖的表现力。他们吃笔很浅,笔头极少用到笔腹,如王羲之。但隋唐之后,提按笔法被重视,毛笔的住蹲之处增多,故书家吃笔较深,如颜真卿一般吃笔到笔腹,王铎则接近笔根。近20多年来,王镛先生有意借鉴民间书法,吃笔最深,以吃到笔根为常则。

文人书家与没有书写训练的民间写手在用笔上最大的区别,就是文人用笔讲控御,因此文人特别重视毛笔笔锋、笔腹的作用,如王羲之、颜真卿。而民间写手,不讲控制,在其手中,毛笔与木棒没有区别,毛笔一按到底。笔锋不起作用,笔根却成了最主要的书写部位,因此,王镛以小笔写大字,开一代新风。当今书坛,趋工镛书风者众,然多不辨此间消息之微。其实,小笔写大字,用笔根,往往骨力、筋力不足,气脉不易贯通。此种用笔之弊,连王镛先生本人早期书作电未能幸免。然艺术感觉一流的王镛先生与早已洞察此弊,故已经在近些年开始注意控御锋颖的作用,使其大作既有纵横不羁之势,又有骨力遒挺练达之气象。笔者深喜王氏书风,但亦深知“学者生,似者死”之理。故有意反王镛民间味而欲复归自魏晋以来文人雅化书风,故强调笔锋、强调笔腹的表现力,使拙作“点线始终锋角显露、毫芒毕现”“以笔锋效应表现一种爽劲感、力势感或鲠骨之势”。

三、高音书法系列的缘起与创作设想

记得给85级同学上课时,曾讲,书法应“外师造化,中得心源”。结果,第二次上课,一位同学就向我发难。他讲,他昨天观察了一天小鸟,也没何发现小鸟与书法之间有任何关系。我就跟他讲:“‘观察与‘看是两个不同的概念。‘看,很随意,但‘观察,就必须带有思考。你去看小鸟的花色羽毛与书法当然没有关系。但如果你去看小鸟停在枝头上的那一种感觉,不正是古人讲的鸟伫高枝吗?这是形与形之间的关系。这还只是浅层次的联系,而深层次来讲,书法并非以描摹造化的形状为其擅长,而是以与大白然的律动同构为其根本性的表现手段。如小燕子掠冰面划过的优美弧线,不是很好的行书线条吗?而麻雀天空飞动时,其身体一顿一挫,往上跃飞的动作,不就包含了顿挫的笔法吗?”虽然,当时把学生懵住了,但自己心里也发虚。因为,书法与造化之间的这些关系,古人已经比我们走得更远,重复其能,还有什么意义?

1997年做学院派作品,笔者在《读僧怀素传》题跋上,再次触及这一命题,但对书法创作师法造化,仍然感到是一个无法措手的难题。

后来,我突然发现,书法的线条犹如天籁——是有声音的。有的属高音,有的属低音。于是,高音系列,便成了我书法创作时两面神思维模式之外的又一个探索方向。

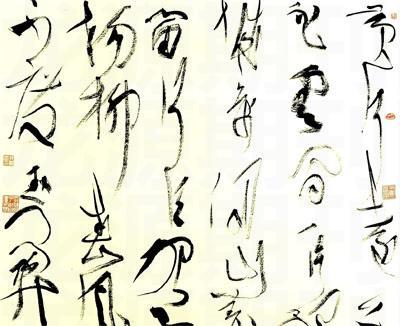

音高,便尖,便细,便挺拔,便迅疾,便激越高亢!这是一种多么催人向上旧节奏与旋律!而由艺术通感,我们完全可以将天籁中的高音转化为线条的高音状态。使线条不避尖细,使其细动挺拔,使其节奏转换加快,使其充满激越高亢的情感氛围。这样,尖锐的笔触,瘦硬挺拔的线条,跌宕峭厉、转换迅捷的节奏,就成为我有意捕捉的书法线性元素。而行笔时的空中遥掷、抽杀、干脆利落就构成了我的主要用笔特点。而火起大浮、上下一体的结构空间与节奏单元之间的瞬间转换,就成了我章法构成的字旋律。从大自然的一线飞瀑;从岁末寒意料峭之际,白杨树一根根锐利地直指上方的枝条;从如从剑般直指苍穹的群峰;从三九时节猛厉尖锐的北风的啸声……我可以感受到高音那尖锐刚性十足的韵味。从小燕子掠过水面的优美弧线;从细长而韧性十足的新春柳枝;从仙鹤高空盘旋飘落地面的优雅——我又可以感受到柔性十足的那些线性的声音,而这些声音足可与前面所述刚性十足的高音形成刚柔相济的组合,从而破除刚性高音尖露薄怯之弊。从大自然获取灵感之后,我又有意从古人尤其是王羲之、怀素、杨凝式、林逋甚至H本三笔三迹等人书法线条中汲取那些挺拔、劲健、爽快、干脆的元素,丰富自己的笔法。同时,又通过对“细”这一类型的线性因素加以辐射式联想扩充,尽量丰富自己笔下的“细线”,赋予它多种多样的不同形态。于是,便有了我的草书王维《山居秋瞑》和王之涣《凉州词》这样的一批草书、行书、行楷书作品。

当然,这种探索仅是初步尝试,肯定有诸多不完善之处,还望书界朋友们多多给予批评指教。