相对集中行政处罚权:“大部制”的先行试验

2009-03-20罗重谱

罗重谱

[摘 要]武汉市城市管理执法局相对集中行使行政处罚权,有效地解决了执法机构臃肿、职能交叉重叠、职责不清、协调困难、执法效率低下、执法成本不断攀升等问题,契合了“大部制”改革的初衷,效果显著。借鉴其改革经验,探索武汉市城市管理尚存问题的解决方法,对于克服“大部制”面临的困境和进一步深化行政管理体制改革具有极其重要的意义。

[关键词]大部制;相对集中行政处罚权;政府职能

[中图分类号]D034 [文献标识码]A [文章编号]1672-2426(2009)02-0021-04

党的十七大报告明确提出要加大机构整合力度,探索实行职能有机统一的“大部门体制”,着力解决机构重叠、职责交叉、政出多门问题。十七届二中全会讨论并通过了《关于深化行政管理体制改革的意见》和《国务院机构改革方案》,再次重申了这一要求,并提出深化行政管理体制改革要贯彻精简、统一、效能的原则,使决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。2008年3月召开的两会上,正式发布了国务院机构改革方案。方案围绕转变政府职能和理顺部门职责关系,着眼于改善民生与加强社会管理和公共服务,对一些职能相近的部门进行了有机整合,并调整了相关部门的权责范围和隶属关系,由此拉开了“大部制”自上而下式改革的序幕。

在此之前,上海浦东、深圳、湖北随州、吉林、成都、浙江富阳等地都曾先后开展了相关的试验,合并职能相近或相似的部门,加大机构的整合力度,为“大部制”改革的正式实施积累了丰富的经验。不仅如此,自1997年以来全国多个城市开展的相对集中行政处罚权的工作,可以被视为“大部制”的先行试验。武汉市作为较早开展相对集中行政处罚权试点工作的城市,更是取得了显著的成效。该市于2001年推进的以城市管理为重点的相对集中行政处罚权的管理体制改革,为转变政府职能、深化行政管理体制改革和建设服务型政府探索出了一条崭新路径。探讨此次改革的背景、基本内容、取得的成效和尚待完善之处,对于地方政府实施“大部制”改革无疑具有深刻的意义。

一、“大部制”与相对集中行政处罚权

“大部制”,也称大部门体制,是指在政府部门设置中,将那些职能相近、业务范围类同的事务相对集中,由一个部门统一进行管理,[1]外在表现为职能相近、业务性质相似的政府部门撤、并、转,整合成一个或几个更大的机构。大部制的核心和根本目标不在于精简机构和人员,而在于通过调整和优化政府部门之间的职能和管辖范围,实现职能的“统一”和“效能”。所谓统一,就是要避免政府机构之间由于职能分工过细导致的机构重叠、职责交叉、政出多门、多头管理、沟通协调困难等问题,改“九龙治水”为“一龙治水”。所谓效能,是指要通过职能整合和优化,实现政府行政权力资源的有效配置,降低内耗成本和协调成本,提高行政效率。无论是“大部制”改革外显出的机构精简,还是职能的有机统一,都是为了提升政府行政效能,建设效率型、节约型政府,以更好地保障和改善民生,服务大众。

相对集中行政处罚权是指将若干行政机关的全部或部分行政处罚权集中起来,交由一个行政机关统一行使。[2]它有利于解决行政执法中普遍存在的机构臃肿、职权交叉重复、职责不清、执法权分散、执法效率低等问题,以及由此引发的执法扰民、滋生腐败、毁损政府形象等弊端。相对集中行政处罚权制度的法律依据源于1996年10月1日正式施行的《中华人民共和国行政处罚法》第16条之规定:“国务院或者经国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权”,及为贯彻这一制度所下发的国发[1996]13号、国发[1999]23号、国发[2000]63号、国发[2002]17号文件。

相对集中行政处罚权制度出台的初衷与“大部门体制”如出一辙,都是为了解决机构膨胀、职能交叉重叠、职责不清、多头管理、部门或机构间协调配合困难、效率低下、成本偏高等问题,通过整合相近或相似的职能,由一个部门或机构统一行使职权的方式,达到提高行政效率,降低成本,建立“精简、统一、效能”的行政管理体制的目的。相对集中行政处罚权和“大部制”都是深化行政管理体制改革的途径,都是以改善民生、建设服务型政府为终极归宿。因此,我们将相对集中行政处罚权视为“大部制”改革的先行试验。

“大部制”目前只是在中央政府层面渐进式地展开,地方政府的大部制变革还停留在局部的试验阶段。在国务院机构改革方案中就明确指出“地方政府可从实际出发,因地制宜,不搞‘一刀切,不设时间表”[3],由此可以预见,地方政府将在相当长的时间内,以各种形式探索适合本地区的“大部制”变革方式,以适应政府职能转变、深化行政体制改革和建设服务型政府的需要。相对集中行政处罚权作为一项已经历时近12年的改革模式,既有法律规范,又有实践探索,对此进行盘点和检视,对于地方政府“大部制”改革的展开无疑具有极强的示范意义。

二、武汉市城市管理执法体制的改革实践

《国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定》将实行相对集中行政处罚权限于多头执法、职责交叉、重复处罚、执法扰民等问题比较突出,严重影响执法效率和政府形象的领域,并明确指出“目前主要是城市管理领域”。因而,武汉市推进相对集中行政处罚权的试点工作也主要在城市管理领域展开。

武汉市的城市管理执法工作,改革以前一直是通过各个专业行政管理部门及其执法队伍分别行使行政处罚权,市容环卫、规划、绿化、市政、环保、工商、公安交通七个部门依据相应的法律、法规、部门规章、政府规章分别获取了相应的行政处罚权力,在实际的城市管理执法过程中,形成了“一条马路几家管,一起违章几家罚”的怪现象,严重影响了城市管理的执法效率和政府部门的形象,削弱了政府合法性基础。在此背景下,武汉市政府决定组建城市管理局、城市管理执法局,主管全市城市管理和综合执法工作,实行“一套机构、两块牌子”的合署办公体制。根据《中华人民共和国行政处罚法》和有关法律法规以及《国务院法制办公室关于在湖北省武汉市开展相对集中行政处罚权试点工作的复函》(国法函[2001]137号)的精神,结合武汉市城市执法的实际情况,武汉市政府于2002年8月5日审议通过了《武汉市城市管理相对集中行政处罚权试行办法》,将市容环卫、规划、绿化、市政、环保、工商、公安交通等七个方面的全部或部分行政处罚权相对集中,由城市管理执法局统一行使。

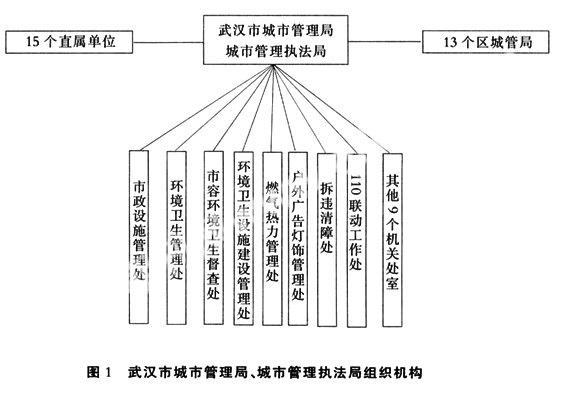

图1反映了武汉市开展相对集中行政处罚权试点工作后,新组建的武汉市城市管理局、城市管理执法局的组织机构情况,包括17个机关处室、15个直属事业单位和13个区城管局,[4]其中有8个机关处室与行政处罚权的行使关系密切。

1.改革后武汉市城市管理体制实行市、区两级城市管理执法主体,以区为主,管理重心下移的体制。市城市管理执法局负责全市城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督和检查工作,区城市管理执法局负责本辖区内城市管理相对集中行政处罚权的具体实施工作。在执法机构的设置上,改变了原来的三级执法主体形式,街道办事处不再设置执法队伍。

2.为相对集中行使行政处罚权,落实《武汉市城市管理相对集中行政处罚权试行办法》,武汉市城市管理局下设了相关的8个机关处室,行使市容环卫、规划、绿化、市政、环保、工商、公安交通等七个方面的全部或部分行政处罚权。具体而言,市政设施管理处主要负责道路、桥梁、隧道等市政设施维修养护管理、道路挖掘恢复等工作;环境卫生管理处负责全市的环境卫生管理工作,如“门前三包”、组织检查考核道路清扫保洁和公厕、垃圾场管理等工作质量、环卫设施和装备的管理;燃气热力管理处负责对燃气热力供应市场、燃气热力工程项目建设、燃气热力器具的管理;户外广告灯饰管理处负责道路照明、户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标等项目的监督管理;拆违清障处负责协调、督促、检查对不符合城市市容标准的各类乱搭乱盖、违法建筑物和设施的拆除工作;110联动工作处负责组织、检查、督办城市管理和综合执法方面的群众投诉,是城管执法工作的监督部门。行政处罚权相对集中后,原有关行政执法部门不再行使已由城市管理执法局集中行使的行政处罚权。

3.规范城市管理执法局与园林绿化、规划、公安交通管理、工商、环保等相关部门的职权关系。《武汉市城市管理相对集中行政处罚权试行办法》就城市管理执法局与园林绿化部门、公安交通部门之间的职权分工作了明确界定:绿化管理违法行为发生在城市道路及其两侧的,由城市管理执法机关查处;发生在城市公园、绿化广场和单位内的,仍由园林绿化行政主管部门负责查处。非机动车在人行道(含桥梁人行道)、人行天桥、过街隧道不按规定停放的,由城市管理执法局查处;机动车不按规定停放的,由公安交通管理部门依照有关法律、法规查处。

4.制定资金、人力资源、监督方面的配套措施加强城市管理执法局的建设。一是将城管执法人员列入城管执法专项编制,纳入依照公务员管理序列,执法人员全部实行公务员的职级工资制,执法队伍的经费分别纳入市、区财政的全额预算。执法队伍的执罚严格实行收支两条线管理,同时,严禁城管执法人员收费或参与收费,以防止执法行为与经济利益挂钩,确保城市管理执法的公正性。二是采取外引内筛、优化结构、以新促老等若干措施,提高执法人员素质。三是加大执法监督力度,通过设置相关机构和完善相关制度,如在城市管理执法局直属分局设置督查大队,配备专门的督察人员;建立城管110联动服务台和义务监督员制度;建立健全执法责任制、执法过错责任追究制、千分考核制等内部监督制度,以加强对城管执法的有效监督。

三、武汉市城市管理执法局相对集中行使行政处罚权的成效

在城市管理领域推行的相对集中行政处罚权,有利于解决计划经济体制遗留下来的城市管理权力分散、部门林立引致的执法效率低下、成本偏高等问题,有利于改善政府形象,增加政府管理合法性。武汉市成立城市管理局、城市管理执法局,将市容环卫、规划、绿化、市政、环保、工商、公安交通等部门的全部和部分行政处罚权归于一体,取得了较好的成效。

1.精简了执法机构,减少了执法人员,降低了行政执法成本,有利于发挥资源优势,提高行政执法水平和效率。在城市管理执法局组建以前,武汉市全市、区、街共有市政、市容环卫、规划和街道监察队伍170多支、2060人。实行相对集中行政处罚权后,撤销了市政局、市容环卫局、公用局、市容办等四个机构,撤销了原市政、市容环卫、规划和街道城管等70多支城市管理方面的监察队伍,执法人员减少到1550人。[5]执法机构和人员的精简以及执法资源的合理配置,反而提高了执法效率。从2002年10月1日《武汉市城市管理相对集中行政处罚权试行办法》正式实施到2004年2月27日,全市城市管理执法局共查处各类违法行为108147件,罚款657.5万元,拆除违章建筑122万平方米,取缔占道摊点18.6万处,拆除户外广告招牌10841起,制止出店经营近12万起,一大批群众反映强烈和社会关注的重点、难点问题逐步得到解决。[6]

2.避免了职能交叉、多头执法、重复处罚等执法扰民的现象,强化了责任约束。相对集中行使行政处罚权试点工作展开后,市容环卫、规划、绿化、市政、环保、工商、公安交通的全部或部分行政处罚权划归城市管理执法局,在《办法》中也明确界定了城管执法局与绿化部门、公安交通部门、工商、环保部门的职能分工,有效地解决了多头执法、重复处罚的问题。另一方面,把经常发生的、较易查处的、与市容市貌密切相关的行政处罚统一交由城市管理执法局行使,改变了原来由一个行政机关“自批、自管、自查、自罚”的“一条龙”管理模式,初步实现了管理权、审批权同监督权、处罚权的适当分离,减少了因分散执法带来的推诿扯皮、职责不清等问题,明确了执法责任,加强了监督处罚的执法力度。管理权、审批权和处罚权的分离,使权力与利益脱钩,为城市管理执法局和相关行政机关间监督制约机制的建立创造了条件。

3.理顺了执法利益关系,强化了监督机制,减少了行政执法过程中的腐败行为。武汉市将城管执法人员列入城管执法专项编制,并将执法队伍的经费分别纳入市、区财政的全额预算,有效地解决了城管执法人员“以罚代管”、“只罚不管”,或将创收作为执法的根本目的等问题。执法队伍的执罚严格实行收支两条线管理,严禁城管执法人员收费或参与收费,更是切断了执法人员的利益驱动的念头,从源头上减少了腐败行为的发生。武汉市建立的城管110联动服务台和义务监督员等外部监督制度,以及建立健全的执法责任制、执法过错责任追究制、千分考核制等内部监督制度,从制度层面增加了执法腐败的风险和成本。自督查大队成立至2004年2月,就制发督查通报114期,纠正执法人员违反执勤规则,不作为、乱作为等执法过错行为151起,其中给予通报批评的87人,黄牌警告34人,[7]确保了执法行为的公正性和严肃性,改善了政府在群众心中的形象。

四、武汉市城市管理执法体制尚需完善之处

1.城市管理执法局的机构设置不能保证相对集中行政处罚权的行使。《武汉市城市管理相对集中行政处罚权试行办法》将市容环境卫生管理、城市绿化管理、城市道路管理、城市规划管理、工商管理、环境保护管理几个领域的全部和部分行政处罚权列入城市管理相对集中行政处罚权的范围,而在城市管理执法局机构设置中,绿化管理中关于损坏城市绿化及其设施、擅自砍伐树木、擅自占用城市绿化用地等违法行为,工商管理中对无照商贩的行政处罚权都没有部门来行使。武汉市城市管理执法局机构设置的最大特点在于将市容环境卫生管理分为市容管理、环境卫生管理、环境卫生设施建设和管理三大部分,分别设置了环境卫生管理处、市容环境卫生督查处、环境卫生设施建设管理处来行使三方面的行政处罚权,而规划管理方面的全部或部分行政处罚权及公安交通管理方面的对侵占城市道路行为的行政处罚权,也没有相应的处室来行使。一方面,《武汉市城市管理相对集中行政处罚权试行办法》中明确规定“城市管理行政处罚权相对集中后,原有关行政执法部门不得再行使已由市、区城市管理执法局集中行使的行政处罚权;仍然行使的,其作出的行政处罚决定一律无效”;另一方面,又未设置专门的职能部门来行使绿化管理、工商管理、规划管理、公安交通管理部门所转移出的全部或部分行政处罚权,机构的“缺位”必将导致社会在某些方面的失序,影响政府形象和统治的合法性。

2.城市管理执法局内部机构之间产生了新的职能交叉。如拆违清障处负责协调、督促、检查不符合城市市容标准的各类乱搭乱盖、违法建筑物和设施的拆除,而市容环境卫生督查处和环境卫生设施建设管理处也有对不符合城市容貌标准和环境卫生设施标准的建筑物或者设施拆除的职权;户外广告灯饰管理处负责审批户外广告的设置,并监督管理,而市容环境卫生督查处对擅自设置户外广告的行为也可行使处罚权。不仅如此,环境卫生管理处、市容环境卫生督查处、环境卫生设施建设管理处都负责市容环境卫生的管理工作,三者具体负责的处罚领域在实际执法过程中很难准确区分,而在武汉市城市管理执法局机关处室的职能简介中,根本没有市容环境卫生督查处和环境卫生设施建设管理处的职责界定,如此又怎能保证市容环境卫生管理方面的行政处罚权很好地行使呢?

3.城市管理执法局与其他行政管理部门的职权衔接和相互配合难。《武汉市城市管理相对集中行政处罚权试行办法》在城市规划和与园林绿化领域规定了相应部门职权如何衔接的问题。城市管理执法局查处的绿化违法案件,需要责令赔偿损失的,应通知园林绿化行政主管部门在5日内提出赔偿标准,由城市管理执法机关作出处罚及赔偿决定,并在执行完毕的一个月内将赔偿金及有关资料移交园林绿化行政主管部门。未经城市规划管理部门审批搭建建筑物、构筑物或其他设施的,由城市管理执法局责令改正并限期拆除,逾期不拆除的,依法强制拆除。原来由一个部门统一行使的管理权和处罚权分别由行政职能机关和城市管理执法局来行使,对二者间的职能衔接和配合提出了很高的要求,而实践中经常出现的二者间职能脱节、替代行使彼此权力,也说明了协调配合之难。

4.城市管理执法局与其他行政管理部门的行政处罚权的分割进一步造成了职能分化,提高了执法成本。《武汉市城市管理相对集中行政处罚权试行办法》规定:绿化管理违法行为发生在城市道路及其两侧的,由城市管理执法机关查处;发生在城市公园、绿化广场和单位内的,仍由园林绿化行政主管部门负责查处。非机动车在人行道(含桥梁人行道)、人行天桥、过街隧道不按规定停放的,由城市管理执法局查处;机动车不按规定停放的,由公安交通管理部门依照有关法律、法规查处。未经城市规划管理部门审批搭建建筑物、构筑物或其他设施的,由城市管理执法局查处;经城市规划管理部门审批的建设工程,未按审批规定建设的,由城市规划部门查处。场外(店外)经营的无照商贩,由城管执法局依法予以取缔,而室内的无照商贩归工商部门管理。这种对行政处罚权的人为分割虽然界定了各自的权责范围,但在实际城市执法过程中很容易形成执法误区,并出现新的执法交叉或执法真空现象,给违法人员流出了更多的空间,相应地也增加了执法成本。

5.城市管理执法局相对集中行政处罚权存在合法性问题。武汉市城市管理执法局相对集中行政处罚权,主要依据《行政处罚法》、国办发[2000]63号文、国发[2002]17号文、《国务院法制办公室关于在湖北省武汉市开展相对集中行政处罚权试点工作的复函》(国法函[2001]137号)及武汉市据上制定的政府规章,而由全国人大及常委会或国务院制定的《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市规划法》、《城市绿化条例》、《城市道路管理条例》、《环境保护法》、《无照经营查处取缔办法》、《道路交通安全法》中对于相关的行政处罚权的主体大多还停留在“一部法律、法规,一支执法队伍”的状态,它们与国务院发布的几个文件相比,效力或高或等同,按照上位法优于下位法的行政法原则,国务院发布的关于相对集中行政处罚权的文件的合法性就可能存在问题。因此,有必要对相关的法律、法规中与相对集中行政处罚权制度相抵触的内容进行修改,以解决其合法性问题。

五、结语

武汉市城市管理执法局的组建,使城市管理诸方面的行政处罚权得以相对集中,有效地解决了执法机构臃肿、职能交叉重叠、职责不清、协调困难、执法效率低下、执法成本不断攀升等问题,减少了腐败行为的发生,塑造了政府服务于民的良好形象。无论是从城市管理执法局建立的初衷,还是其在实际城市执法过程中收到的成效,与“大部制”改革的出台和欲取得的效果基本一致。基于此,笔者认为相对集中行政处罚权是“大部制”改革的先行试验,也是“大部制”改革在地方层面推行的一种有效方式。“大部制”改革在推行过程中可能遇到一些问题,诸如权力扩大导致监管难、已形成的部门利益、特殊利益和其他既得利益者对改革的多方式抵制、公务员队伍能否保持稳定、精简机构后的权力对接与重新整合问题等,[8]这些问题在武汉市城市管理执法局相对集中行政处罚权的试点中或多或少地遇到,他们通过单列城市管理执法专项编制,有效地解决了执法人员的身份问题;将执法队伍的经费列入财政全额预算,确保了经费的来源,严格实行收支两条线管理,罚款决定与罚款收缴分离实施,使执法行为与经济利益脱钩;在部门内建立专门的督查队伍,配备专职人员,建立健全了执法责任制、执法过错责任追究制、千分考核制等内部监督制度,建立城管110联动服务台受理群众的举报和投诉,建立义务监督员制度,聘请执法监督员,加大了监管力度;通过制定政府规章明确各部门之间的权责分工。这些措施在一定程度上缓解了“大部制”改革可能遭遇的困境,为“大部制”改革自上而下推行提供了宝贵的经验。借鉴武汉市城市管理执法局相对集中行政处罚权的改革经验,探索解决尚存在的问题,对“大部制”改革的全面展开和进一步深化行政管理体制改革无疑具有极其重要的意义。

参考文献:

[1][8]汪玉凯.中国的“大部制”改革及其难点分析[J].学习论坛,2008,(3).

[2]熊长权.推行相对集中行政处罚权的实践思考[J].城市管理,2005,(2).

[3]吴庆才.国务院机构改革的“三从四得五利”[EB/OL].http://news.sohu.com/20080311/n255652585.shtml,2008-03-11.

[4]http://www.whcg.gov.cn/website/web/histolysis_zzjg.aspx,2008-06-14.

[5][6][7]武汉市人民政府法制办公室.武汉市开展相对集中行政处罚权试点工作情况[EB/OL].http://www.whfzb.gov.cn/fzb/Article,128.html,2004-02-27.

责任编辑 侯 琦