“历史解释”目标单项选择题的有效控制

2009-03-11陈畅

陈 畅

[关键词]历史解释,难度,区分度,控制

[中图分类号]G63

[文献标识码]B

[文章编号]0457-6241(2009)21-0041-05

“历史解释”是台湾“指考”历史科测验目标的最高层级,在单项选择题中占有重要位置。就题目数量而言,位列四个考查目标的第二位(表1)。

对学生而言,“历史解释”目标的试题难度较大,需要具备相当程度的基础知识和史学方法。从某种意义上讲,它是前三个测验目标的综合运用。学生在学习历史过程中,只有建立了较为清晰的时序观念,对时代特色及重要历史概念有着较为清楚的了解,逐渐对历史解释的道理和方法有所认识,才可能运用这些方法,依据若干资料,针对问题提出解释。考试呈现的数据表明,“历史解释”题目难度最大,区分度最小,弃答率较高(表2、表3)。可见其对命题技术要求之高。本文将就“历史解释”目标单项选择题命制的难度、区分度控制问题进行一些探讨。

与前三个测验目标有所不同,由于“历史解释”目标是对考生历史学科水平更加综合地考查,因此在命题过程中,需要对考生的水平做恰当、充分地估计。考生的历史知识、相关学科背景、分析水平、思维方式、研究方法等都影响该目标试题的作答,任何一方面的不足都会影响考生水平的发挥。题干及选项的设定实质上是在模拟不同层次考生的思维过程来考查其思维品质。一道试题命制的成功与否在很大程度上是看该题是否有效地区分了相应层次的考生。

对于试题难度及区分度的有效控制,关键有两个方面:一是充分了解考生的实际水平,二是充分掌握相关的命题技术。大陆学界以往对第二方面讨论的较多,对考生实际水平则更多的是粗枝大叶、似是而非的描述。导致的结果是:题目设计很精巧,但都是专家的思维方式及语言,考生没有按照“预想设计”作答,许多题目的预测难度及区分度与实际考试结果相差甚远。

“指考”得出的有益经验是:考生作答试题是建立在他们学习重点及生活经验基础之上的。对考生学习重点考查的深度及角度是调节试题难度和区分度的主要手段,对考生相关生活经验的有效调动同样也会影响到题目的难度及区分度。本文以“历史解释”目标单选题为例进行分析。

一、设计难度较低题目的关键在于直接考查考生学习的重点内容

[例1]2003年第31题(P=0.74,D=0.37)测量目标4—3

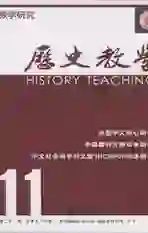

几位同学讨论一项1880年与1914年两个年度欧洲主要国家的统计图,请问哪个说法最正确?

A.这是各国人口的统计,第一次大战前德意志帝国幅员甚大,所以人口较多

B.这是各国海军船舰的总吨数,英国战舰总吨数虽少但先进,所以国力最强

C.这是各国移往美国的人口数,20世纪初美国的移民主要来自这些国家

D.这是各国军费支出的情况,20世纪初,各国积极从事军备建设,军费庞大

答案:D

题目为图表题,从统计数据分析,该题难度值为0.74,为较容易题目;鉴别度为0.37,较好的区分了前60%与后40%的考生。

该题设计巧妙,题干提供时间与地点,图表提供史实数据,选项提供考生可能的推论选择。题干提供的1914年是解题的“钥匙”。“时序”是历史的中心概念,时间框架是历史的基本架构,如果所有事件与人物不能被考生归纳于时间脉络中,历史学习将会毫无意义。无疑,“第一次世界大战”属于考生学习的重点内容。“1914年”再辅以欧洲几个主要国家的名称,考生可反应出此为“一战”的爆发年代及欧洲主要参战国。进而能够推断图表所提供的应为1890至1914年各国为战争所做的准备或发生的变化。

从该题高、低分数组选项分析图可知,有9%的考生放弃作答(其中高分组2%,低分组19%)。一般而言,这表明该部分考生没有理解题干所提供的基本信息,因而无法作答。

考生作答此类具有“似真性”或“合理成分”选项的单选题时,一般使用“排除法”。(A)选项考生可以通过生活经验判断,一个国家的人口不可能在34年期间增加几倍,况且德国增加了7倍之多也不符合基本的生活经验。(B)选项不符合考生的学习成果,“一战”前的英国为了保持海上霸权,实行战舰吨位二倍于对手的策略,特别是“无畏舰”建造与德国展开竞争并保持优势;该选项也可通过经验判断,选项结论为“国力最强”,前提条件只是“战舰先进”,这显然不能成为“国力最强”的主要因素,充其量只是军力强盛的一个方面,在逻辑上存在明显错误。(c)选项几乎没有对高分组考生产生干扰,原因在于选项所述内容与题干关系较远,况且19世纪末美国移民来源问题向来不是考生学习重点,对考生而言是陌生的,一般不会选择。(D)选项符合史实,“一战”前,欧洲主要国家的军备竞赛中,德国庞大的军费增长是考生所熟知的,图表所列数据清晰的展现了这一点,故有74%(其中高分组89%,低分组52%)的考生选择了正确选项。

我们不难发现,此题较为容易的原因在于D选项设计直接考查了考生学习重点内容的基本层面,这类设计会区分出较低层级考生。如果说该题尚有改进空间的话,可以改进c选项的设计,使之更贴近题干脉络,如几国陆军人数状况,与B选项形成平行选项,虽可能增加试题难度,但会增强试题的区分度。

二、设置与考生熟知内容不符的“解释”试题应给予必要的提示

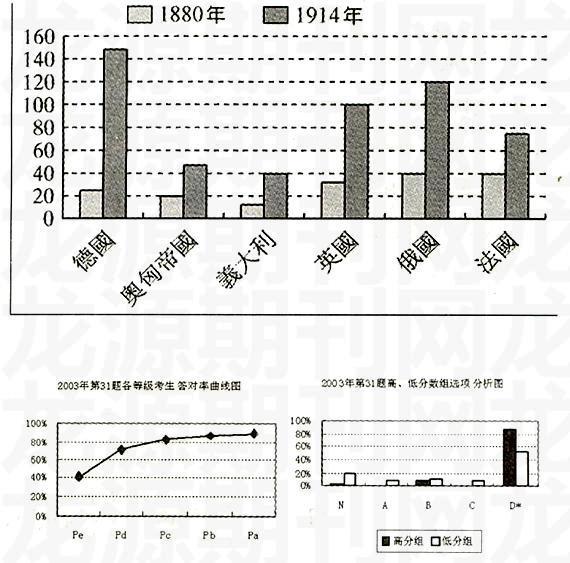

[例2]2002年第7题(P=0.66,D=-0.02)测量目标4—3

16世纪左右,欧洲“绅士”(gentry)阶层大多住在乡间宅第,喜爱田猎,坐享田租。他们拥有政治、法律的特权,并成为社会的领导阶层。请问:这些“绅士”如何取得其身份?

A.拥有土地,身份世袭

B.应征从军,建有军功

c.经营工商,积累财富

D.通过科举,获得功名

答案:A

[例2]选项分析图显示:错误选项(c)对高分组的诱答高于低分组,而正确选项(A)高分组答对率低于低分组。呈现了负鉴别的题目(D=-0.02)。何以与[例1]难度相仿,却出现负淘汰的劣质题目呢?这显然与命题初衷相违背。问题在于题干设置与考生已有学习成果的认知不同。

考生在学习16世纪欧洲史时,课程主要把商业资本社会形成作为学习的重点。见到题干所提供的信息后,很多高分组考生便从(C)选项“经营工商,积累财富”角度考虑问题。反之,低分组考生对16世纪欧洲商业革命没有太多认识,可借题干的“坐享田租”“特权”等关键词对照(A)选项中“拥有土地,身份世袭”等词选择。

诚然,该题目本身不存在科学性问题。考生应从题目本身出发,不应以故有成见作答。但从考生的角度,从已有学习经验出发的答题方式是最为常态的思维方式。命题一旦变换角度,就应在题干或选项中给予必要的、明确的信息提示。在紧张的考试状态下,使高层级考生能有所

领悟,加以判断,以便合理地区分不同层级考生。

[例3]2004年第21题((P=0.15,D=0.04)测量目标4—2

西亚某个建于十六世纪的清真寺,以绘有人像等各种图形的瓷器碎片作为建材。几位同学对此发表意见,以下那个说法是对的?

A.这些瓷器因为绘有人像,被反对偶像崇拜的回教徒敲碎,作为建材

B.这些瓷器掠自拜占庭,伊斯兰教义禁止使用瓷器。故改为建材使用

C.这些瓷器来自中国与日本,因为长途运输破损,才被改作建材使用

D.这些瓷器来自印度,因上有印度教的符号而被敲碎,作为建材使用

答案:c

统计数据显示,试题难度为0.15,鉴别度仅为0.04。而从管美蓉先生提供的题目背景资料可知,高中教师对本题难度预估为0.70,与实际结果相差甚远。选项分析图显示75%的高分组考生选择了错误选项(A)。

何以该题与教师估计相差如此悬殊?我们不妨摘引调查问卷中考生叙述答题思路过程来做一了解。

甲考生认为:“既然题干特地强调绘有人像图案,是不是在引导我们往伊斯兰教不用人像图案的方向思考,完全无法理解这题想考什么,西亚、十六世纪、清真寺、人像,题干的每一个词语都没有意义,反正不管运到欧洲还是西亚,长途运输瓷器都是会破,是想表达伊斯兰教徒比欧洲人节俭吗?”

乙考生认为:“这题应该是考历史解释,所以一个一个选项看,找出比较合理的就行了,我选择A,因为觉得A的解释听起来蛮合理的。”

命题组解释:“十六世纪的西方、近东,仍未能自行生产瓷器,瓷器主要来自东方的中国与日本。根据题干所述,是将人像等各种图形的碎片皆用做建材,并非只有人像,因此可以排除A选项的情形。”可见,命题组要突出瓷器来自中国与日本的概念没有形成考生判断的依据,反而因A选项突出人像,使考生受制于伊斯兰教反对偶像崇拜既有概念的引导而误选。

考生在备考阶段,对学习的重点知识领域一般都会反复练习,以致很难脱离教材所学影响,见到题目通常形成了一种“条件反射”,见到某些提法立刻会联想到相关的结论。将考生所熟悉的知识概念设计为错误选项,考生便会惯性的选择。这种命题方式固然可以强化考生对问题的认识,给以后的教学复习以提示,但由于多数考生均无法分辨,使题目的难度与区分度很难控制。

三、试题难度可由考查深度调节,区分度可由考查角度调节

[例4]2008年第9题(P=0.50,D=0.49)测量目标4—2

1555年,一位西方领袖下令:除非另有许可,僧侣必须立刻返回修道院,所有随意游荡的僧侣都将遭逮捕;修道院不得再向不在职的官员提供献金,教会所有部门必须减少开支;任命圣职时,如涉及买卖嫌疑,一律禁止。我们如何解释这样的现象?

A.罗马教宗受宗教分裂刺激,决心整顿教会

B.英国国王对罗马教宗不满,限制教会活动

C.法国国王不愿受教会控制,禁止宗教发展

D.神圣罗马帝国皇帝要强化教会,清除异端

答案:A

题目需要有一定的难度,才能对考生进行区分。随着对考生重要学习成果考查深度的增加,试题难度在加大,但未必能够获得良好的区分效果。试题的区分效果,在于一定试题难度的前提下,运用适合的考查角度,使不同层次的考生学习水平得以呈现。

对于16世纪欧洲宗教改革而言,考生掌握的基本内容有“马丁路德宗教改革”“加尔文宗教改革”“英国宗教改革”等,对“赎罪券”“九十五条论纲”“因信称义”“先定论”等重要概念有一定的认识。该题命制巧妙之处在于变换了考察角度。在考生掌握的基本内容基础上,没有从宗教改革角度设计,而是从罗马教廷针对“宗教改革”采取的应对措施命题。

由于角度的变换,考生要在理解16世纪宗教改革发生的脉络基础上作答。教科书没有提供罗马教廷应对宗教改革的内容,考生要在已有知识经验的基础上思考。换言之,考生对宗教改革脉络的认识越清晰,越有助于答题;假如只是记忆了几个相关概念,则不知题干所云;如果对宗教改革脉络的认识模糊,也不能分辨选项的内涵。

此外,该题设题角度的变换恰到好处。“16世纪宗教改革”内容距离考生较远,学习难度较大。如果将题干设置为后人评价的话,会超出绝大部分考生的能力范围。此题选择的角度是宗教改革的另一当事方。考生根据个人经验能够知道,各类事件的当事者,都会推出有利于己方的措施,来反制对方,在不断交互过程中推动着事件的演变。因此,该题设计角度的变换在考生能力承受的范围之内。一位考生在调查问卷中写出了他的答题过程:“由1555年可以判断此时处于宗教改革,又从题目看出这应是旧教所为,所以我是根据宗教改革和旧教这两条线索解题。”统计结果显示,该题鉴别度达到了0.49。

四、调节题干与选项推论所需的思维量。是区分高分组考生的有效方法

如果将题干看作为已知条件,选项看做是四个结论的备选,那么由已知题干推导至选项答案过程所需要的“思维量”,就是控制题目区分度的关键。在历史学科中,“思维量”一般表现为推论所需的背景知识量。这往往是区分高分组考生的技术方法。

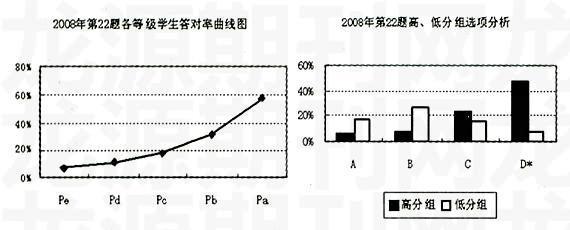

[例5]2008年第22题(P=0.25,D=0.39)测量目标4—2

有人描述:汉口不仅为湖北一地之咽喉。云、贵、川、桂、湘诸地之货皆于此转输东下,成为当时天下“四聚”之一。此处有关汉口的描述,最可能的时代背景是:

A.南朝偏安江南局势下的物资转输

B.唐代的经济重心转移至长江流域

c.两宋时长江中游加速开发的结果

D.明清长江中下游之间的经济分工

答案:D

统计数据显示,该题有效地区分出前20%考生(区别前20%及前20%至40%考生),发挥了鉴别优秀考生的功能,鉴别度为0.39。

可以预见,前20%至40%之间的考生会在(C)(D)两个选项上举棋不定,前40%至60%之间的考生也不能排除(B)选项,似乎三个选项都可以成立。但题干设问“最可能”是要求优选答案。命题者的水平在于准确地估计到不同层次考生知识背景的差异,从而为不同层级考生预设了可能得到的结论。

例如,得出正确结论会涉及到4个背景知识或4个思维步骤。较低层考生只能做到1个,中等层次考生能做到2个,较高层次考生能做到3个,只有最高层次考生才能做到4个。于是命题者根据不同层级考生预设了结论,从而有效地区分了不同层级考生。

以本题为例,唐宋之际,经济中心已经逐渐南移是历史事实,部分中等考生认为对唐代是封建社会的顶峰,自然交通发达,因此选择(B)。较好的考生对两宋时期长江中游开发的背景知识有所认识,况且与题干并不矛盾,会选择(C)。但两宋时期与明清时期对长江中下游的开发程度是有区别的,明清时期不但开发了长江中游,而且中下游进行了经济分工,显然,(D)项对题干做出了更为清晰的解释:是最优选项。从中我们能够体会到,命题人对于题干与选项推导过程所需运用的背景知识量进行了控制,比较有效地区分出了高分组考生。

综上所述,“历史解释”单项选择题对于考生记忆、理解、运用、分析评价所学知识的要求更高,综合性强。在近年来考生历史学习相对薄弱的实际状态下,对试题命制的难度及区分度的要求显得尤为突出。本文选取了“指考”成功与欠佳的两类例题,意在表明这些都能成为我们的命题经验,成功的例题表明“此路可行”,欠佳的例题表明“此路不通”。两者对于命题者具有同样的价值。

命题技术和了解考生是研制好题的基础,缺一不可。如果说命题技术需要积累,那么了解考生情况需要更新,时时更新。这其中包括了解教材变化、教学落实情况、备考状况,甚至于学生整体的社会经验水平。考生学习过程有多复杂,命题就有多复杂;人的思维过程有多复杂,命题也就有所复杂。教学要变化,命题就需要变;考生在变化,命题也需要变化。命题就如同我们在摄制运动中的物体,拍的好不好,既取决于摄影机的质量,也取决于我们能否与运动的物体同步。

[责任编辑:吴丹]