盯住试题的关键词:谁的?(一)

2009-03-11聂幼犁

[关键词]高考题,关键词,主体

[中图分类号]G63[文献标识码]B[文章编号]0457-6241(2009)23-0051-04

前文说到人是历史的主体,试题中表示“谁”“是谁”的关键词最为重要,许多本应精彩的试题失之于此。最后留下的那道试题,问题出在被规定为正确答案的那幅图片,虽然它看上去有很明显的伊斯兰教的特征,却恰恰违背了伊斯兰教的教义,伊斯兰教是不搞偶像崇拜的,其宗教画中从不使用人物形象。因此,比较方便的修改方案是换一张既有伊斯兰教特征,又符合其教义的图片。

从关键词的逻辑特征上看,这类试题在很大程度上已转化为究竟是“谁的”问题,如,“谁做的……”“谁写的……”“谁说的……”“谁想的……”等等。

例一:列宁曾讲过:“我们用‘强攻办法,即用最简单、迅速、直接的办法实行社会主义的生产和分配原则的尝试已告失败”这里的“尝试”是指

A十月革命

B斯大林模式

C新经济政策

D战时共产主义政策②

答案:D

试题引用了列宁《论新经济政策》中的一段经典而信息明确的语录,其中显示了这次“尝试”的几个重要特征——“强攻”“最简单、迅速、直接”和所谓“社会主义的生产和分配原则”等。,要求考生运用已学知识,据此判断这是苏共历史上的“战时共产主义政策”。从学生解题的依据看,“列宁曾讲过”这个信息也是极为重要的关键词——这个信息表明了这次“尝试”的时间界线,即在列宁时代发生的事情。如果没有这个界定,考生就有理由理解为20世纪后期,甚至苏联解体时某位苏共或俄罗斯领导说的话,那么选项“B斯大林模式”就未必是错误的。因为就话中所列的这些信息而言,也大体上符合斯大林和后斯大林时代经济模式的特征。

从“谁的”角度看,命制这类试题时较为典型的失误主要有以下两种情况:

一种是试题提供的材料中虽已点明了谁在作为,但实际上与解题有关的关键信息不在于材料中的主体是谁,而在于这个材料是“谁的”;另一种情况是好像弄清“谁的”与否和解题无关,但事实上不仅有关,而且内含了决定性的因子。这两种情况都会造成考生即便读懂了其中的一些信息,也只能自觉、不自觉地“想当然”,选对了,仅仅是有严重缺陷的思维或运气所致。

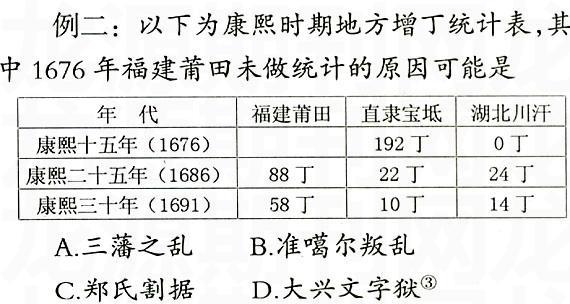

例二:以下为康熙时期地方增丁统计表,其中1676年福建莆田未做统计的原因可能是

A三藩之乱

B准噶尔叛乱

C郑氏割据

D大兴文字狱

答案:A

中国古代的人口问题,特别是“丁”数是个比较复杂的问题,其研究是很专业的学问。除了统计技术上的原因,更有历史资料不足或缺失之故,远不如查找现代人口统计资料方便。中国古代“丁”数主要与王朝的统治区域、治理状况和税收政策有关。倘若以“为什么某朝某年某地的人口没有统计数据”来设计问答题,答案就复杂了。好在选择题有其优点,通过选项的设置可以使考生在排斥错误选项后使正确选项“浮出水面”。虽然有人对这种设计方法有过质疑,认为选对的考生在解题过程中,实际上对正确选项缺乏内在的知识和思维逻辑上的确定性。这话说得没错,但如果从排斥错误的角度看,选项设置不也是一种确定性的吗?

这类选择题的思维过程是:

大前提:选项X1、X2、X3、X4中肯定有一个是正确的;

小前提:选项X1、X2、X3非正确的;

结论:所以,选项X4一定是正确的。

“是……”属于判断,即肯定判断;“非……”也属于一种判断,即否定判断。如果承认有时不得不使用的否定式选择题,即在提问中直接提出“不是……”“不正确的是……”“不包括……”“不属于……”那类选择题的合理性,那就应当承认上述这类选择题也有一定的测量意义和技术处理上的价值。因为否定式选择题也可以通过与这类选择题相同性质的逻辑来进行:

大前提:选项X1、X2、X3、X4中肯定有一个是错误的;

小前提:选项X1、X2、X3非错误的;

结论:所以,选项X4一定是错误的。

再说,从人们实际生活或学习来看,在既定的可选择方案中,通过排斥错误方案,寻找相对正确的方案也是经常发生的事情。所以,我们说这也是一种可以运用的试题设计方法。当然,同否定式选择题一样,在同一份试卷中要尽可能控制,不能多用、滥用,要用得有度,用的得法。

仅从这个角度来评价这道试题,这个设计至少是不错的,并有扩大试题知识覆盖面之效果。当然,可能对知识记忆的要求高了一点。问题主要出在试题的情景,明明已经直接提出了问题,却非要摆出一张统计表来让考生阅读,不仅无甚好作用,反而有画蛇添足之嫌:这张统计表显然不是康熙年间绘制的,而是出自现代人之手,甚至可以认为就是命题人自己制作的,从中如何得出“1676年福建莆田未做统计”的原因?由此,也使四个选项都是清代的事件就显得不合情理了。从测量心理学的角度看,粗枝大叶的考生几无可能注意到这个问题,而阅读仔细、反应敏锐的考生则有可能上当,至少会浪费宝贵的时间,由此影响考试的信度,这只是其一;其二,试题说明下列是“康熙时期地方增丁统计表”,但只要稍稍认真一些,就会发现所列的统计表仅仅是“康熙时期地方增丁统计表”中的极小部分——康熙十五、二十五和三十年福建莆田、直隶宝坻、湖北川汗三个地区的增丁统计。

比较方便的修改方案是删去这个多余的统计表,直接以史实设问:

●康熙十五年(公元1676年),福建莆田地区增丁数未见统计,原因可能是(选项同原题,略。)

如果还想保留这张统计表,则当改变统计表的名称和提问:

●阅读下表,回答问题。

表中之所以有缺乏可靠依据的空白,可能是由于那时发生了(选项同原题,略。)

例三:“乌托邦远在地平线上……无论我如何迈进,永远够不着它。那么,乌托邦为什么存在呢?它存在的作用”在于引导人们

A进行阶级斗争

B追求社会公平

C反对专制统治

D展开国际合作

答案:B

“乌托邦”的意思是“一种理想的国家,居民生活在看起来完美无缺的环境中。因此,‘乌托邦的和‘乌托邦主义被用来形容空想的、不能实现的改革。”这个词最早出现在空想社会主义的创始人托马斯·莫尔(1478-1535年)的《关于最完美的国家制度和乌托邦新岛》中,是“将希腊文‘没有(ou)和‘地方(topos)两字组成的,意思是‘乌有之乡”,也可以理解为虚无缥缈的地方。

在长期的语言实践中,“乌托邦”的概念变得很丰富,有了更广泛的意义,一般用来描写任何想象的、理想的社会,有时也用来描写试图将某些理论变成实现的尝试,表示某些好的、但是由于客观条件问题,可能或几近无法实现的愿景、建议、计划等。

综上所述,在具体的论述中,究竟是严格地借用其原意,抑或是借其某一方面的意思;到底

是抽象地运用它,还是指代自己某种特定的看法,必须和说话的前提、语境相联系才能做出正确的判断。犹如过去红军、八路军中流行的“小鬼”,当今网络语言中的“牛”;老宁波话中的“杀千刀的”,新上海话中的“捣糨糊”,有时候是褒义,有时候为贬义。

如王尔德(oscar Wilde)说:“一张没有乌托邦的世界地图是丝毫不值得一顾的。”这里的“乌托邦”指的是一种虽然还不可能实现,但却是激励人们向前的理想。又如,以美洲为例,在早期殖民时代,就充满着各种各样的“乌托邦”,乃至于有史家评论道:它的“各殖民地乃乌托邦破灭之地。”其中的“乌托邦”就是不可能实现的寄希企图,胡思乱想,或梦想、幻想的代名词。试题的这段引文出自乌拉圭著名记者、小说家、散文家爱德华多·加莱亚诺,原文是:

“乌托邦远在地平线上,我靠近两步,它就后退两步;我前进十步,它就向更远处退十步。无论我如何迈进,永远够不着它。那么,乌托邦为什么存在呢?它存在的作用就在于——让我们前进。”

2007年11月,厄瓜多尔总统科雷亚在中国社科院作“二十一世纪社会主义”演讲时引用过他的这段话③。他们使用的这个“乌托邦”显然是积极、严肃,甚至悲壮、吁天的,有着非常确定的具体含义:作为一种精神动力或奋斗目标,既有国内社会改良的理想,又有国际格局变革的憧憬。反对新老殖民主义及其造成的国际政治、经济、文化关系的畸形格局和演变,倡导国际合作与共同发展则是最重要的思想核心。

中学生的课程中没有爱德华多·加莱亚诺,也无必须知道厄瓜多尔总统科雷亚访华演说的要求,但对“乌托邦”一词是有所介绍的。除了语文、政治外,历史课程也有涉及,高中课本中虽然没有专辟段落具体介绍莫尔及其著作,但是将“乌托邦”作为一种思想,上溯我国古代思想家提出的“大同世界”,中接欧洲的人文主义(包括莫尔),下续19世纪的空想社会主义。“乌托邦”在中学生常用的《现代汉语词典》中解释为:“理想中最美好的社会。本是英国空想社会主义者莫尔(Thomas More)所著书名的简称。……后来泛指不能实现的愿望、计划等。”

如果考生审题时完全无视这段从未见过的引文,并将其按一般的形容词作抽象的理解,简单地把试题看成是:“乌托邦的作用在于引导人们”,正确答案应当是追求至善至美的境界或想象。这个回答既肯定了“乌托邦”积极的一面,又点出了它空想的特征。据此,试题规定的正确答案“B 追求社会公平”虽然并不尽如人意,却是四个选项中唯一可选的;如果审题时有史学意识的考生重视试题中这段专门的引文,并按语文课程中所学的阅读规范来读,把它作为一种特定的概念,即该文字作者所指的“乌托邦”来理解,就不得不思考:这是谁的言论?是莫尔吗?是某空想社会主义者吗?如果不是,那么是谁,在什么时候、什么场合、什么语境下说的?问题倒反而变得毫无头绪了。不明白这几个问题,就没有了语境,如何推论其指的是什么呢?以学生学过的知识而言,不仅莫尔理论、空想社会主义是“乌托邦”,农民起义也多以“乌托邦”为目标,而且地主、资产阶级的不少改革,甚至民族独立战争、国际关系中也存在某种角度上可见的“乌托邦”……如此,这四个选项都可能是正确的。

经验表明,学力较低,审题较粗的考生大致会立即按第一种思维方式来解题;而学力较高、审题严谨,历史意识比较强的考生则会倾向按第二种思维方式来解题,结果却被“忽悠”了,兜了一个圈子,只好回过头来使用第一种思维方式。如此,得分虽然不见得就一定成问题,但从考试对学习和教学的反拨作用来看,这种“兜圈子”倒退思维的后果,岂不有违史学的本性?有违素质教育的方向和课程改革宗旨?

如果想保持原来的考查目标——对“乌托邦”一般意义的理解,比较合理的修改方案是明确思考的角度,“忍痛割爱”,放弃这段精彩的引文:

●纵观人类文明史,从最一般的意义上透视,“乌托邦”的萌生与发展反映了下列哪一种愿望?

A进行阶级斗争

B追求社会公平

C反对专制统治

D展开国际合作

答案:B

还有一种修改思路是转变考查目标,直接引用学生已有的知识储备与理解,并能确定地思考问题的中外历史上空想思想家或与他们有关的材料:

●社会思想史上,抨击私有制是一切不平等之根源,用“羊吃人”揭露罪恶的“圈地运动”,开空想社会主义先河的是

A柏拉图

B陶渊明

C莫尔

D圣西门

答案:C

●据现有资料,在社会思想发展史中,不断产生过完美极致社会的憧憬或蓝图,最早可追溯到

A“大同世界”“理想国”

B“大同世界”“乌托邦”

C“理想国”“世外桃源”

D“世外桃源”“乌托邦”

答案:A

●在社会主义思潮中,“虽然这三位思想家的学说含有十分虚幻和空想的性质,但他们终究是属于一切时代最伟大的智士之列的,他们天才地预示了我们现在已经科学地证明了其正确性的无数真理。”

——恩格斯文中的“三位思想家”当指

A柏拉图、孔子、陶渊明

B陶渊明、康有为、莫尔

C莫尔、圣西门、康有为

D圣西门、傅立叶、欧文

答案:D

●恩格斯说:“虽然这三位思想家的学说含有十分虚幻和空想的性质,但他们终究是属于一切时代最伟大的智士之列的,他们天才地预示了我们现在已经科学地证明了其正确性的无数真理。”这段话中的“其”当指

A辩证唯物主义

B历史唯物主义

C政治经济学说

D科学社会主义

答案:D

那么,如果要保留试题这段精彩的引文,又该如何修改与设计呢?可能要改变原来的考查目标,具体方案读者可参考笔者的有关分析与建议,试行思考和设计。

[作者简介]聂幼犁,男,1953年生,上海人,华东师范大学教育科学学院教授,博士生导师,中国教育学会历史教学研究会副会长,上海市教育学会历史教学研究会会长。

[责任编辑:王雅贞]