爱生学校“参与与和谐”维度的内容及其实施

2009-03-10李雯

李 雯

一、“参与与和谐”维度的意义

“参与与和谐”明确了爱生学校的管理方向。中国爱生学校的终极目标是全体学生的全面发展和个人潜能的充分展现,使每个学生都能自信而成功地学习和成长。也就是说中国爱生学校建设要充分实现儿童受教育的权力,使全体学生获得全面、充分的发展和成长,并且获得这种发展和成长方式是健康的、有效的。“参与与和谐”的意义在于:

首先,“参与与和谐”通过对校长学校管理的规范和引导使全体学生有效地参与到学校管理中来,使学生关于自身发展的需求和意愿能够在学校管理中得到充分表达。

其次,“参与与和谐”通过对校长学校管理的规范和引导使教师、家长和社区也参与到学校管理中来,从不同角度和方面关注学生的权力、需求和发展,使学校、家长和社区在不同的时间和空间上形成合力,为学生提供一个稳定的、一致的、持续的教育环境。

再次,民主管理是现代学校管理的主要特点和发展方向之一,而民主管理的核心和基础是广泛的参与,在广泛参与的基础上提升学校管理的质量,形成和谐的人际关系,达到学校的和谐发展。

最后,“参与与和谐”能够通过学校管理层面的切实的变革激发学生、教师、家长、社区人士的自主参与意识,提高他们的自主参与能力,使他们主动参与到学校发展的过程中来,形成和谐的育人氛围,最大限度地促进学生的发展。

二、“参与与和谐”维度的基本内涵

“参与与和谐”维度的内涵是指:在学校管理中从学生视角出发,通过学校与家庭、社区的合作,促进学生在校内外学习、生活中的参与,在校内外形成“相互尊重、理解和支持”的人际关系与积极氛围,保证学生权利的实现,共同为学生营造一个快乐、轻松、和谐的学习、生活环境。

本维度的基本内涵强调以下几个方面:

1、学校管理要体现儿童视角,站在学生的角度进行学校管理

学校管理主要是由作为成年人的学校管理者发起、设计和组织实施的,在学校管理实践中,学校管理者往往是以成年人的视角,站在自身工作任务达成的角度考虑“应该如何管理才能最大限度地保障学校正常的教育教学秩序”,而不是切实考虑到学生特点的年龄、身心特点和认知规律来考虑“学生需要什么样的管理”。在学校管理实践中,学校管理者考虑学生的因素,但是往往把学生当作一个抽象的整体来“粗放”、“模糊”地来看待,而不是把学生看看一个个有鲜明特点的鲜活的个体来切实、具体的来看待。本维度强调首先在思想层面、在观念上实现切实的转变,要关注学生眼中的学校,关注学生对于学校教育教学和管理的体验、看法和需求、愿望,然后在此基础上设计和实施学校管理。

2、学校管理要有学生、教师、家长、社区全方位、多角度的参与

学校管理不是学校管理者对于学校的管理,而是由学校管理者发起、设计和组织实施的对于学生学习和发展的管理。学生、教师、家长和社区人士都是与学校教育有密切关系的人群,这些人群必须以不同方式参与到学校管理中来。这些人群对于学校教育教育和管理有着丰富、鲜活、多样化的体验、感受和想法,他们对于学校管理的参与能够使学校管理更好地体现学生的权力、学习需要和发展愿望。

3、要保证学生、教师、家长、社区人士参与学校管理,学校在管理系统上必须形成相应的机制

学生、教师、家长和社区参与学校管理不能只停留在观念层面,更不能只空喊口号,而是要落实在学校实践和具体的管理行为中。所以,学校管理系统中必须形成相应的机制。鼓励、促进参与的学校管理制度和文化氛围是这种机制的最重要的两个方面。学校管理制度是有形的,重在外显行为规范。学校文化氛围是无形的,重在内在精神引领。

4、校长在学校管理中必须有民主意识,必须不断提升领导力

校长是学校管理的核_心人物,是学校管理的设计师和组织者,校长的领导力直接关系到学校管理的实效。要形成鼓励、促进参与的学校管理机制,校长必须要有民主意识,必须不断提升其领导力。

三、“参与与和谐”维度的基本结构和主要内容

1、维度的基本结构

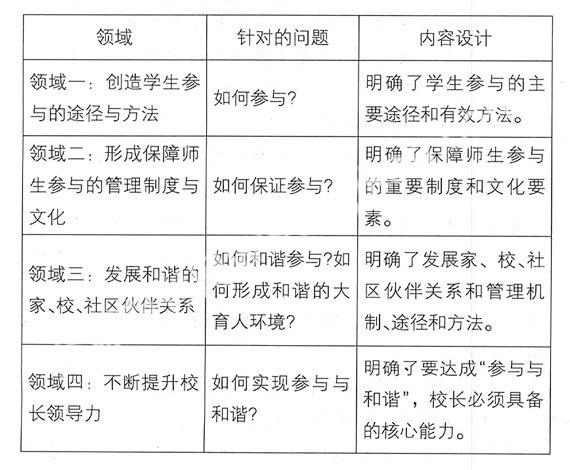

本维度共包含四个领域和十三项标准,标准下共含45项过程指标和41项结果指标。本维度的四个领域都围绕保障学生权利和实现学生发展这个中心目标。这四个领域所针对的问题和相应的内容设计如下表:

2、维度的主要内容

(1)领域一:创造学生参与的途径与方法领域一包括两条标准,标准4.1.1是“学生有获取信息、发表观点和提出建议的机会、渠道与平台”:标准4.1.2是“学生能够参与学校管理”,从两个方面着手创造学生参与的途径和方法。标准4.1.1强调学校要提供学生参与的机会,开发学生参与的途径,它为学生参与提供了管理基础和组织平台。标准4.1.2强调学校要采取学生参与的措施,组织学生参与活动,它把学生参与落实到具体的学校管理活动中。在学校管理实践中,这两个方面都非常重要。

(2)领域二:形成保障师生参与的管理制度与文化

领域二从两个方面、四个角度来保障师生参与学校管理。两个方面是指学校管理制度保障和学校文化氛围引领。学校管理制度是有形的,重在外显行为规范。

学校文化氛围之无形的,重在内在精神引领。四个角度是领域二所包含的四条标准:标准4.2.1是“学校有保障教师参与的学校管理制度和活动”,这个角度强调教师参与学校管理的制度建设和活动设计。标准4.2.2是“学校有保障学生参与的班级管理制度”:这个角度把学生参与的常规活动定位在班级管理层面,强调学生参与班级管理制度建设。标准4.2.3是“学校建立了以发展为导向的教师激励机制”,这个角度强调鼓励教师参与学校的管理的内在管理机制。标准4.2.4是“学校建立了和谐的校内人际关系”,这个角度强调影响师生参与的学校文化氛围。

(3)领域三:发展和谐的家、校、社区伙伴关系

领域三包括两条标准,从两个角度来发展和谐的家、校、社区伙伴关系。标准4.3.1是“学校有与家长、社区互动的制度、渠道和活动”,强调学校管理层面的制度建设、渠道开拓和活动设计。标准4.3.2是“学校与社区的资源共享、互相支持”,强调学校与社区的双向交流会互惠关系。

(4)领域四:不断提升校长领导力

领域四包括四条标准,从四个方面提出校长达成“参与与和谐”所需要的能力。

标准4.4.1是“校长具有组织校内外相关成员参与制定并实施学校发展规划的能力”,强调校长对于学校发展的整体把握、设计,及推进学校发展的执行力。标准4.4.2是“校长具有引领和深化教学改革的能力”,强调校长对于教学改革的领导力。标准4.4.3是“校长具有促进教师发展队伍建设的能力”,强调校长领导教师队伍、

发展学校人力资源能力。标准4.4.4是“校长具有协调校内外各种关系的能力”,强调校长协调不同层面人际关系的能力。

四、落实“参与与和谐”维度的行动策略

1、学校层面的行动策略

(1)注重实现“参与与和谐”的学校内部管理机制的建立,而不是只关注具体的管理行为。这个内部管理机制主要是指两个方面:一个是本维度内容相关的制度建设及其在学校管理实践中的落实:另一个是与本维度内容有关的学校管理的不同层面、学校工作的不同部门之间开展实践活动的工作机制。

(2)注重对“参与与和谐”管理所涉及的各项事务的整体规划,而不是零散地、孤立地做事。学校要对落实“参与与和谐”的各个方面的事务做阶段性的整体规划,这个整体规划要在学校发展规划中、学校学年和学期工作计划中实实在在地体现出来。

(3)在实现“参与与和谐”的过程中,学校管理的制度建设与文化建设同样重要。学校的制度建设旨在规范人的外在行为,学校的文化建设旨在引领人的内在理念,这两者在落实“参与与和谐”中发挥着不同的作用,但是却同样重要。

(4)要实现“参与与和谐”,不能只停留在理念层面,要重视学校管理的实践和探索的过程,要在反复研究的基础上建立学校管理各项事务的流程和操作标准,指导教职工做好各项工作,而不是简单地发布行政要求,甚至行政命令。

(5)“参与与和谐”的核心是不同人群的广泛参与和参与过程中不同人群之间的和谐,所以,在实践过程中,学校管理者要注重不同人群、不同层面之间的沟通和交流,要建立沟通好交流的渠道和平台,还要进行沟通和交流方式的创新。

(6)要实现“参与与和谐”,需要强化意识,也需要培养能力,更需要实践和探索的过程。所以要对学校管理者、教师、学生、家长、社区人士进行相应的解释、指导和培训,校长需要引导大家一起进行实践探索。

2、班级层面的行动策略

(1)每个教师,班主任、任课教师都要深入参与班级建设和各项活动,都要对学生发展施加积极的影响,而且要形成一股“和谐的合力”,共同促进学生的发展。

(2)教师要关注每一个学生现状和发展愿望,了解每一个学生的特点和特长,在各项活动中给每个学生实实在在的参与机会,确保每个学生从参与中获得愉快的体验,获得切实的发展。

(3)把班级管理的舞台交给学生,发挥他们的主观能动性和创造性。在班级管理中要充分体现学生的广泛而高度的参与性,促进班级的和谐发展。

(4)班级层面的“参与与和谐”也需要相应的管理制度和实施规范。班级的管理制度和实施规范是班级管理的理性的工具。班级层面的“参与与和谐”要有效地达成,也需要这些理性的管理工具来保障。

(5)班级管理不仅要管学生纪律,更要针对学生的学和教师的教。学校教育中教师的教和学生的学基本上都是在班级层面实施的,所以班级管理要深入到各个学科的教师的教学和学生的活动中去,促进教师的教学改进和学生的学习进步。

(6)每个学生都有参与的愿望,但学生参与能力是有差异的,而且学生参与的能力不是自然形成的,需要教师的指导和相应培训。所以,在班级层面要开展一些参与班级管理的培训,不断提高学生参与的能力,从而不断提高参与的水平和实效。

(作者:北京教育学院副教授)

责任编辑:樊平军