政府在资本市场失效时的职责探析

2009-02-10刘凤君

刘凤君

中图分类号:F830.31 文献标识码:A

内容摘要:关于政府在资本市场失效时是否应该救市的问题一直存在争论,支持者和反对者皆有自己的理由,本文探究了政府是否有救市的义务,并分析了在救市时政府应采取哪些措施。

关键词:资本市场 政府职能

目前,关于政府是否应该对我国股票市场救市存在争论,总体可分为支持、反对和不作为三类。本文对此进行剖析,以分析政府在目前环境下究竟该如何作为。

资本市场失效后政府是否该有所作为

(一)政府应负有的职责

国务院作为全国人大决议的执行机构,由《宪法》第八十九条第(六)款赋予其行使“领导和管理经济工作和城乡建设”的职权;我国人民参与政治生活的主要方式,就是通过选举人大代表进入人大行使主人翁地位,其决议由国务院统一领导组织实施。由此可见,国务院本身就具有受人民所托履行管理好经济工作的责任。至于中华人民共和国国务院证券监督管理委员会的职能,按照《证券法》仅就其市场建设和监管进行了规定,的确没有描述其在市场严重失效时实施救济的义务,但该法还规定其有履行“法律、行政法规规定的其他职责”的义务。国务院可以通过制定法规要求证监会履行该义务,即使不要求证监会如此运作,也不能免除国务院授权其他部委履行宪法赋予的经济管理职能。

(二)资本市场会出现市场失灵情况

持不必救市观点的人认为,资本市场会利用市场内生的自我调节功能进行自我修复,完成涨跌过程,不需要外力去干涉。但市场失灵也是时常发生的,20世纪30年代的大萧条,历史上几次大的股灾,都印证了纯粹依靠市场自我调节是不行的。在市场运行的过程中需要宏观调控的配合,必要时借助行政手段修复市场的非理性。

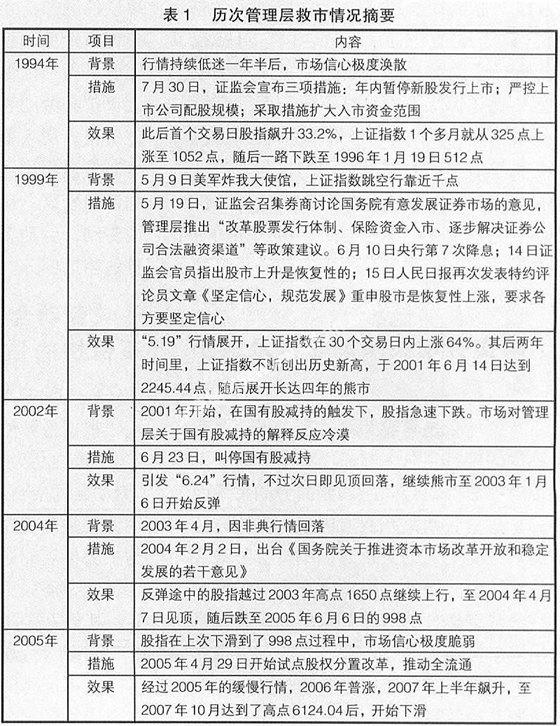

(三)我国政府的历次救市之举效果明显

根据表1似乎发现:每一次救市行动都以失败告终。一切都隐约地表明中国股市的繁荣,依赖于政府的干预,且每次救市都不能根本改变股市波动的命运,所以政府不应救市。这一观点实际上是站不住脚的,因为它混淆了一个最根本的概念,那就是关于判断“救市”措施是否有效的标准过于单一即“指数是否上涨”,即仅从投资者的角度判断,且将投资收益全部集中于交易价差。

资本市场的目的是使得资金的使用者能够以合理的成本及时有效的获取所需资金,资金的提供者在既定的风险下能够获得相应合理的投资回报。本文从另一个角度分析政府救市后融资情况的变化。

图1反映了我国上交所从1999年12月到2008年2月每月融资额的变化情况,从中很容易就会发现:每次救市行动后都会将低迷的融资行为启动,尤其是第五次救市后使得2006、2007、2008年融资能力发生突破性爆发,这充分证明救市的确挽救了资本市场的融资功能,救市的措施确定发挥了功效。

除了融资功能的恢复,还有投资开户数的逐年增加;也反映了股民投资意识的不断觉醒,以及上市公司质量的不断改善。优质资产的不断注入、股权结构的全流通等所有措施都为上市公司的长远发展注入了活力,这都是评估“救市”措施效果时所不能忽略的。

市场功能失效后政府的作为

(一)做好与投资者的沟通

有必要以公开、正式的渠道向资本市场如实阐述国民经济短期及中长期的运行情况,并介绍世界各主要经济体发生的事件对我国经济的影响,以及为消除这些影响政府采取的措施。这些工作都是政府作为履行受托责任的基本职责,绝对符合宪法和任何法律法规的规定。

(二)逐步调整抑制指数非理性上涨时的措施

为了纠正股市的不合理上涨,2007年国家相关部门采取了上调印花税率、6次加息、10次上调准备金率、严防信贷资金入市、加大新股发行力度等措施。而在股市出现非理性下跌后,这些措施被及时撤销和调整的举措却迟迟没有到位,造成了目前的股市低迷。

(三)对不合理的制度进行改进

1.改善新股发行体制,打击爆炒新股现象。在A股新股投资中,曾出现过保赚不赔的现象。通过分析发现新股发行由原来的非流通股低价无流通权转变成一级市场以相对高价购入,以更高价格卖出,与股权分置前相比还获得了较少限制的流通权。这种现象的出现是极不合理的。

目前监管部门开始考虑推行提高新股中签率的举措,针对国内实际情况,本文认为还应推迟中签新股上市交易的时间,或者对异常波动实施不定期、持续期不确定的惩罚性停牌措施来增加炒作的不确定性,以降低新股炒作的收益率,打击炒作的动力。

2.改变再融资门槛过低和非法圈钱现象。目前的再融资体制已经开始暴露出不足,应该及时作出更改。对再融资企业的盈利能力、两次融资间隔及资本市场的投资回报率等事项作出更加严格的要求。不具备条件时,可以将其引入海外市场及采用定向增发等方式来满足企业的融资需求。

3.规范股权激励的会计处理。实施股权激励的目的就是将管理层与股东利益捆绑在一起。股权激励产生的资金流出应视为利润分配,并要求发放顺序安排在普通股股东之后。

4.改革上市公司分红制度,实施硬性分红制度并推动企业债券的开展。股票的价值等于其未来现金净流入的现值之和。如果长期持有可以忽略证券的变现价,只需考虑股利流入即可。但目前我国上市公司很少分红,使得上市公司对权益资金的使用成本很低,就导致很多上市公司钟情于股权融资,而且越多越好。

有必要将我国的企业债券市场发展起来,让有实力的企业到债券市场去融资,获取更大的财务杠杆效应。真正改变股权融资独大,改变恶性圈钱现象的发生。

5.改革基金净值的业绩排名。基金净值排名的推出,在鼓励基金经理将资本净值做大,提高投资收益率的同时,也产生了新的问题:由于排名仅看净值,没有考虑到该净值所代表资产的风险,使得基金经理为获得更多资金亦获得更多的管理费收入而冒更大风险进行资产的配置。这就造成股市的虚高。

(四)加强投资者风险教育工作

关于提高投资者的投资知识可由证券监管机构联合券商和教育机构牵头开展投资知识的经常性讲座;而风险指引工作可以考虑组建国家级的大众投资分析队伍,定期发布两个交易所中所有交易品种在各期间的投资价值,以组成投资资产池引导普通投资者的投资。

(五)加大监管执法力度

优化投资主体。对于起稳定市场作用的基金管理公司鼓励其加大新基金发行和再申购;对于严重扰乱市场的基金限制其新基金发行和再申购;运用法规规范投资主体行为,并加大大型投资主体、大宗交易的监管,加大国际游资对市场影响的监控及加大对违规行为的处罚力度和及时性;严格规范信息发布管理,使得任何关于上市公司的公告在发布前做好保密工作,严厉打击散发假消息扰乱市场秩序的行为。

此外,新股融资不能停止,只要控制好节奏和规模,以优质中小企业融资为优先即可。

资本市场失效后政府救市应注意的问题

(一)明确救市不等同于让指数上涨

政府对资本市场的职责是使得股价反映上市公司的现在和未来的业绩水平,反映经济的发展情况,让投资者获得合理的投资回报,融资企业以合理的成本获得所需资金。所以说,股指虚高时,也要出台政策抑制指数上扬,在股市下跌时,也可以根据情况决定是否救市。

(二)依法规范市场主体和交易行为

市场经济是契约经济,不能因为合同签订后没有考虑好或者出现亏损就随意违约。如果这种行为被纵容会导致经济陷入无序状态中。但不能不考虑市场参与主体的情绪,例如国家决定对大小非解禁股票的交易主体、解禁交易实施监控并推出了规范大小非解禁的规定,充分体现了我国政府对于市场的保护。但对于解禁比重的限制性规定,笔者并不认同:这多少有使用法规来否定前期承诺的嫌疑。尽管受规范的大多是国有投资主体,也不应该因受影响的私营主体少就不予考虑,这是有违法律公平公正性。本文建议只规范交易行为,而不要限制交易额度,至于交易额度的限制不如国资委出台相关规定以大股东的身份规范被投资单位的解禁行为更合适。

(三)政府不应过多参与具体的日常交易行为

在股市严重偏离投资价值后,特别是采取了一系列有效收底措施后,对于以后的投资行为政府不要再给予过多干预,让市场自行给予解决。政府的工作更多应该是维持实体经济的运行。

(四)关于市场投资价值的判断交由市场自己选择

究竟市场是否具有投资价值,不能只看市盈率等指标。如果上市公司认为自己被严重低估,完全可以通过债券市场发行债券来收购公司在外流通的普通股注销,以此来提高现有股东的投资收益及大股东大规模增持本公司的股票。

参考文献:

1.中华人民共和国宪法

2.中华人民共和国证券法