王洼水库主坝上游坡滑坡原因分析与处理对策

2009-01-29沈登乐

沈登乐

1 概 述

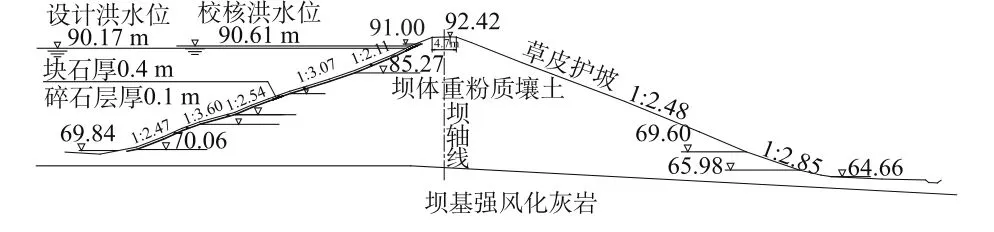

王洼水库是一座以灌溉为主,兼顾防洪、养殖等综合利用的小(1)型水库;位于安徽省全椒县,建成于1997年4月,总库容345万m3。工程等别为Ⅳ等,主要建筑物为4级。工程枢纽由主坝、副坝、正常溢洪道及高、低放水涵洞等组成。主坝为均质土坝,坝顶高程92.42 m,长320 m,宽4.5 m。桩号0+150.1断面(位于老河槽处)为最大坝高断面,坝高27.76 m,断面形状见图1。主坝下游坡脚处存在一处渗水明显的泉眼。2008年12月25日,在防渗墙施工过程中主坝坝顶下游坝肩处出现裂缝,随即迅速发展,发生滑坡之后,裂缝仍继续发展。

图1 主坝0+150.1断面Fig.1 Main dam at cross-section 0+150.1

2 主坝滑坡过程

按设计要求,高喷防渗墙沿主坝坝顶轴线布置,桩号0+032至0+284段,总长252 m,灌浆孔距1.2 m。高喷钻孔由主坝左岸桩号0+284处起向右岸桩号0+032进行,高喷钻孔编号的次序为自左坝肩向右坝肩。至2008年12月25日,已完成90余孔施工。

2008年12月11日,在钻81#孔(桩号0+186.2)时发现该孔口不返浆,存在漏浆现象。设计、监理人员到场勘察检查,未发现其他异常情况后,施工继续进行,在后续的83#孔(桩号0+183.8)、85#孔(桩号0+181.4)和 99#孔(桩号 0+164.6)也出现了类似情况。12月22日在钻149#孔与151#孔(桩号0+104.6~0+102.2)时,均发现有漏浆的情况,增加泥浆密度,往孔内填黄土予以处理。12月25日17时,99#孔喷浆时,发现该孔口也不返浆,同时主坝在低放水涵洞以东的下游坝肩出现了长20 m、宽0.3 cm的纵向裂缝,并向外冒气,遂停止施工。随即该坝段坝顶出现了下沉,竖向位移约10 cm,裂缝加宽。26日上午,坝顶自桩号0+105~0+177段向上游滑塌,裂缝长72 m、最大宽度30 cm,坝顶最大竖向位移1.0 m,该坝段上游坡整体向上游滑动。12月26日下午,坝顶最大竖向位移1.2 m;27日上午坝面又下沉了0.2 m,累计竖向位移1.4 m,滑坡土体继续向下滑动。2009年1月2日,坝体最大竖向位移约1.89 m,最大水平位移60 cm(本文中水平位移以向主坝上游方向为正);至2009年1月20日,滑坡变形渐趋稳定。坝顶滑坡裂缝情况见图2。

3 主坝上游坡滑坡原因分析

3.1 库水位降落速度影响分析

2008年10月20日,水库开始放水;至11月20日,库水位从87.00 m降至82.00 m;至12月6日,降至76.60 m高程。45 d内库水位连续降低10.4 m,平均降速0.23 m/d;前30 d降落5 m,平均降落速度0.17 m/d;后15d降落5.4 m,平均降落速度0.36m/d。据记载,不少水库曾出现库水位降落速度过快引起土坝上游坡滑坡事故,因此,为分析库水位降落对滑坡的影响,需判别库水位降落过程是否属于骤降,采用下列公式计算库水位降落速度v,以此判断是否属于骤降:

图2 2009年1月13日主坝裂缝照片Fig.2 Main dam fracture photographs on January 13,2009

式中:k为坝体渗透系数;μ为坝体排水系数,也有的文献称给水度,可用下式计算,

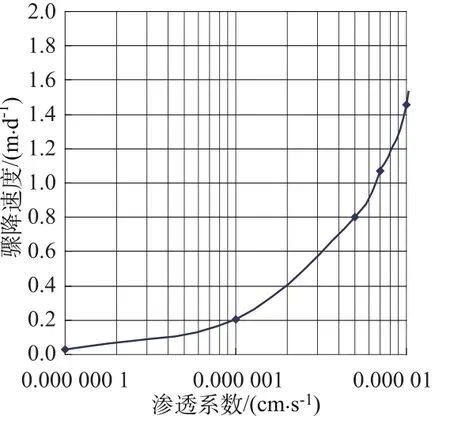

从式(1)和式(2)可以看出库水位降落速度是否属于骤降,取决于上游坝体的渗透系数。图3是根据式(1)和式(2)绘制的骤降速度与渗透系数关系图。

由图3可知,当渗透系数为10-6cm/s时,库水位骤降速度为0.20 m/d;当渗透系数为10-5cm/s时,库水位骤降速度为1.46 m/d;当渗透系数大于10-5cm/s时,已无所谓降落速度了;当渗透系数小于10-6cm/s时,再慢的速度也会是骤降速度。因此,判别库水位骤降的关键在于如何正确获得大坝的渗透系数。

滑坡发生后,在滑坡体上做了补充勘探,现场测到的最小渗透系数为4.72×10-6cm/s,相应的库水位骤降速度为0.76 m/d,也就是说,当库水位降落速度小于0.76 m/d时,库水位降落不属于骤降范围。由于库水位实际平均降落速度最大为0.36 m/d,因此,该库水位降落不属于骤降范围。

3.2 主坝填筑质量影响分析

坝体填土以重粉质壤土为主,呈可塑~硬塑状。根据滑坡前地勘,坝体取样29组,干密度1.49~1.75 g/cm3,平均压实度0.92,压缩模量2.830~9.253 MPa,最小干密度1.49 g/cm3,相应的压实度、饱和快剪的内摩擦角分别只有0.84,1.3°。滑坡后,在滑坡体上钻孔3个。滑坡体右侧钻孔深0~6.3 m,取样 5个,干密度1.42~1.51 g/cm3,平均干密度1.48 g/cm3,平均压实度0.836。滑坡体左侧钻孔深0~3.3 m,取样 3个,平均干密度1.54 g/cm3,平均压实度0.87。滑坡体中部82.00 m高程钻孔深0~3.5 m,取样 3个,干密度1.47~1.51 g/cm3,平均干密度1.50 g/cm3,平均压实度0.85。由滑坡前后两次地勘可知,滑坡体上部的大坝填筑质量较差,坝体填筑不均匀,且滑坡段的填土质量比大坝总体情况要差很多,说明滑坡体段填筑质量比其他部位差很多,这也是该坝段发生滑坡的一个重要原因。

3.3 坝体含水量影响分析

滑坡前地勘,大坝总体平均含水率22.8%,滑坡体范围内的平均含水率23.4%,两者平均含水率基本一致。但从滑坡后地勘看,坝顶部位的含水率有了较大变化,相比滑坡前地勘,平均含水率从23.4%增加到了26.4%。土体状态发生了如此大的变化的原因是当时坝顶正在进行坝基接触面的高压喷射灌浆,这应是坝体含水率增加的唯一来源。由于滑坡体范围内填筑质量较差,含水率在高压喷射灌浆后又有较大增加,对坝体填土的强度参数必定会发生影响。

3.4 坝基结合面高喷影响分析

坝基结合面的高压喷灌采用三管法高压喷射灌浆技术,以大于35 MPa的高压水射流通过Ф1.8 mm的喷嘴喷出,水射流四周以压缩空气加以保护。随着喷管的提升与旋转,高压水射流冲切破坏土体,同时将水泥浆与黏土搅拌形成桩体;压缩空气也起到升扬置换的作用,使切割的部分土体从孔口冒出;水泥浆与黏土混合物固结后,形成所需要的加固体。

12月25日下午在喷Ⅰ序 99#孔(桩号0+164.6)时,发生漏浆情况,并且从裂缝处往外冒水气混合物。停止施工后,裂缝迅速扩大,坝体下沉。81#、83#、85#孔在滑坡体左侧边缘,钻进时坝顶往下约5 m处开始漏浆,坝下泉眼渗水浑浊。149#与151#孔在滑坡体右侧边缘,钻进时也有漏浆的情况。99#孔漏浆和裂缝中喷出水气。这说明滑坡体及其边缘部位坝体填筑质量不好,坝体内存在深层裂缝和薄弱带,基础结合面高压喷灌劈裂了坝体,使得高压水气混合物从裂缝处喷出。从裂缝中喷出的压力水气,对坝体稳定不利,是推动坝体滑坡的一个原因。

3.5 上游坡82.00 m平台开挖影响分析

2008年11月27日上游坡82.00 m处开挖高3 m、宽6 m的平台。2008年12月27日现场检查时发现除了坝顶下游侧的大裂缝和滑塌外,坝顶上游侧也有规模不等的裂缝和滑塌,形成多个滑坡体。这说明该平台挖掉了平台上部坝体的支撑体,不利于上游坡稳定。

4 上游坡稳定计算分析

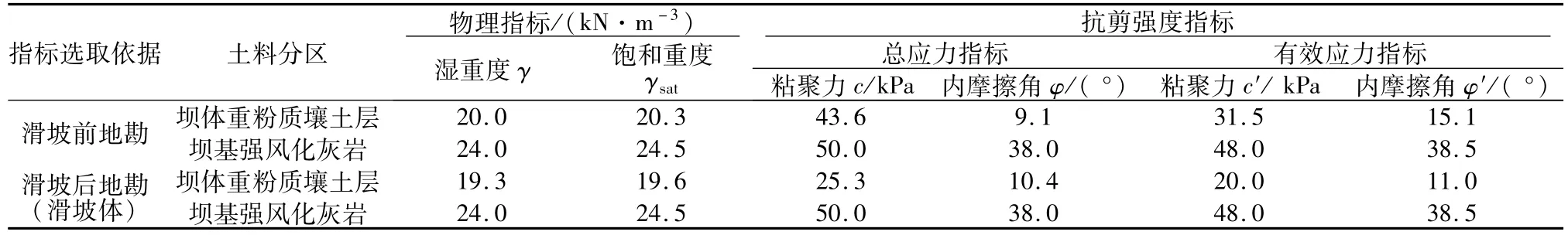

根据滑坡后地勘,勘探结果表明滑坡应属于浅层滑坡。探坑证明滑坡上口在坝顶下游侧,下口推算应在73.00~74.00 m。滑坡体右侧厚约5 m,中部厚约3 m,左侧厚约3 m。若坝顶裂缝长以100 m计,滑坡体平均厚、宽分别以4 m、60 m计,则估计滑坡体体积约2.4万m3。估计依据的是地勘资料,还需要确定滑弧是否在74.00 m高程附近滑出。为此,结合滑坡坝体分布情况,选择主坝0+150.1断面作为坝坡静力抗滑稳定计算分析的典型断面,复核坝坡稳定性,确定滑坡体滑弧的滑出位置。坝坡稳定计算采用简化毕肖普法,坝体填土物理力学性质指标参数见表1,计算工况及计算结果见表2。由表2可得出如下结论:

(1)物理力学性质指标采用滑坡前地勘土工试验成果。库水位87.00 m正常运用条件下,上游坡抗滑稳定安全系数大于规范要求值1.25;库水位自87.00 m快速降落至76.60 m非常运用条件下,安全系数1.060~1.071,尚大于1.0,小于规范要求值1.15,但基本可保持稳定。实际上,滑坡体填土填筑质量较差,其物理力学性质指标应劣于坝体填土物理力学性质指标的平均值。因此,库水位大幅度降落降低了上游坡的抗滑稳定性,上游坡抗滑稳定性不满足要求。

(2)物理力学性质指标采用滑坡后地勘土工试验成果。库水位87.00 m正常运用条件下,上游坡抗滑稳定安全系数1.109,小于规范要求值1.25,但大于1.0;库水位自87.00 m快速降落至76.60 m非常运用条件下,安全系数小于0.8,远小于规范要求值1.15。因此,库水位大幅度降落大大降低了上游坡的抗滑稳定性,上游坡抗滑稳定性不满足要求。

5 滑坡体变形观测资料分析

2008年12月25日发现坝顶裂缝后,立即在滑坡范围内设立了4排临时观测桩,观测滑坡体变形。A排位于坝顶,B排高程86.70 m,C排高程84.30 m,D排位于82.00 m高程平台,平台以下未设临时观测点。

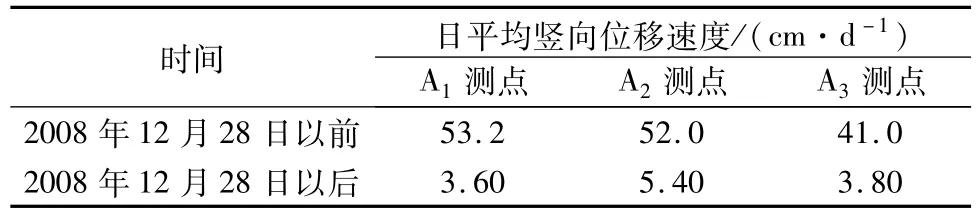

坝顶 A排(A1,A2,A3)3测点滑坡 8d后的竖向位移分别为178,189,143 cm,3测点的日平均竖向位移速度见表3。由表3可知,坝顶A排3测点12月28日以前竖向位移快速发展,12月28日以后竖向位移变缓。12月29日后,观测了82.00 m平台上D2,D32点的竖向位移,两测点的日平均竖向位移速度分别为2.17,2.33 cm/d。因平台以下部位没有观测竖向位移,滑坡体整体竖向位移特点难以全面分析。

表1 坝坡稳定分析选用物理力学性质指标表Table 1 Physical and mechanical properties used in dam slope stability analysis

表2 抗滑稳定计算安全系数成果表Table 2 Calculated results of safety coefficient for anti-skid stabitily

表3 坝顶A排3点日平均竖向位移速度Table 3 Daily average vertical displacement velocities of three measaring points at A-row of dam top

坝顶A排3测点的横向水平位移和竖向位移几乎同时发生,但数值上横向水平位移要远小于竖向位移。其它测点未立即发生明显的横向水平位移,大约有2 d的滞后,2 d后横向水平位移才有较大的发展。这个现象说明滑坡体先发生明显下沉,然后才发生向上游的明显位移。2009年1月12日,滑坡体最大横向水平位移89 cm,发生在B4点;1月13日,在坝顶测量了缝宽,最大缝宽约90 cm。这说明主坝下沉后主要是向水库平移。总体来看,以2009年1月5日为界,该日以前的日平均横向水平位移速度快,最大7.0 cm/d,16个测点中有12个超过5.0 cm/d;其后的日平均横向水平位移速度减缓,最大1.7 cm/d。

从竖向位移和横向水平位移的观测情况来看,滑坡体的特点是先发生下沉,再向上游平移,破裂面的坡度较平缓,滑坡体已渐趋稳定。

6 滑坡体处理对策

6.1 滑坡体挖除方案

该方案包括了开挖回填滑坡体、放缓上游坡坡度、压重固脚等措施。

(1)滑坡体范围上部坝体的挖除回填。主坝填筑质量差,滑坡体范围上部坝体填筑质量更差,成为滑坡的一个最重要的原因。滑坡体两侧钻孔时漏浆也表明内部存在深层的裂缝。建议将滑坡体及其边缘范围内上部薄弱坝体挖除回填。

(2)滑坡体挖除回填。尽管已初步估计了滑坡体的位置和体积,但还需要在开挖中进一步证实,特别是该坝在高喷灌浆时坝顶已经发现裂缝中喷出水气混合物,存在着坝体是否已经被从坝基到坝顶全部劈裂的疑虑,需要通过开挖解除这种疑虑。因此,开挖中需要详细检查滑裂面以下是否还存在竖向的裂缝。由于滑弧不深,应尽量清除到滑弧面以下,以免留下隐患。挖除的块石护坡和土体可用于固脚,回填应符合设计规范要求。

(3)放缓上游坝坡。挖除滑坡体后重新填筑坝体时,从坝体安全方面考虑,建议上游坡82.00 m高程以上坡比为1∶3.0,82.00 m高程以下坡比为1∶4.0,并做好反滤护坡。根据滑坡体挖除后再填土的物理力学性质指标,最终采用的坡比应在设计时做进一步的复核确定。

(4)压重固脚。根据估计,滑坡体前缘滑出高程约在74.00 m附近,为此需要设置一个高于74.00 m高程的压重平台,以固定滑坡体前缘。该压重平台可利用原滑坡体土体,建议掺合碎石,以增加其渗透性和重度。低放水洞底高程76.00 m,水库放空的可能性是存在的,因此,平台高程不宜高于76.00 m,以75.00~76.00 m为宜。

6.2 坝轴线后移方案

如果开挖中发现坝体从坝基到坝顶已经全部被劈裂,主坝上游侧发生整体位移,则已不仅是浅层滑动,可能是深层滑动。对于大滑坡,全部滑坡体挖除再回填的可能性不大,因为一方面工程量过大,可能超过10×104m3;另一方面受到工期的限制。此时只能挖除浅层滑坡体,放缓坝坡,比前一方案的坝坡更缓,并加大下游固脚平台的范围。因此,该方案可能导致坝轴线有较大的后移。坝轴线后移,不但导致坝高、工程量的增加,而且造成坝后泉眼在坝基中更加前移。

6.3 处理措施

经技术经济比较,最终采用滑坡体挖除方案,将上游坡已滑动部分坝体全部挖除,按新设计断面筑坝。坝顶轴线不变,顶宽仍为4.5 m,上游坡在76.00,84.00 m高程设两级平台,84.00 m高程以下坝坡1∶3,84.00 m高程以上1∶2.5,全坝设碎石垫层加干砌块石护坡。填筑土料按照《小型水利水电工程碾压式土石坝设计导则》(SL189-96)要求,压实度不低于0.96,处理工程于2009年5月底全部完成,汛期投入运行,目前运行良好。

[1] 安徽省水利水电勘察设计院.王洼水库除险加固工程地质勘探报告[R].蚌埠:安徽省水利水电勘察设计院勘察分院,2007.

[2] 华东水利学院.水工设计手册-土石坝[M].北京:水利电力出版社,1984.

[3] SL189-96,小型水利水电工程碾压式土石坝设计导则[S].

[4] 李先慎.水利水电工程质量控制要点[M].北京:中国水利水电出版社,1997.

[5] SL55-2005,中小型水利水电工程地质勘察规范[S].