CEO如何避免成为独裁者

2009-01-16BobFrisch

Bob Frisch

在公司战略决策会议上,身为CEO的你是否因为讨论陷入僵局而不得不力排众议,做出最终选择?久而久之,你为一次次一锤定音背上了“独裁者”的恶名。你很懊恼,认为这是被逼无奈,你责怪这样看待你的人但这些都无济于事,你要做的是调整决策程序

你是否经历过这样的情景:公司决策层正在详细讨论一项重大战略决策,但尽管他们耗费了很多时间,付出了很大努力,却仍无法达成共识。随之而来就是这样一个不愉快的时刻,所有人都将目光投向了CEO,等待CEO一锤定音。然而当CEO做出选择后,很少有人喜欢这个决策,虽然没人明说,但很多人都心存不满。CEO责怪经理层决策能力不够,经理层怨恨CEO独裁……我称这种情形为“被迫独裁症”。

多年来,这种局面被归结为领导力问题,或者是团队协作问题,公司通常采取团队建设和加强沟通的办法,试图克服这些问题。但经验表明这些措施收效不大,因为这个问题的关键实际上并不在于人,而在于议事程序本身,这是许多公司所没有认识到的。

投票悖论

在僵局的背后,总是有这样的逻辑在起作用——个人最优选择的加总将得到集体最优。一旦领导者认识到这是投票规则从中作祟,他们就能够采用一些措施来打破僵局,实践表明这些措施对于不同规模的公司的战略决策都行之有效,它们能够帮助公司摆脱经理层与CEO相互埋怨的困境。

基于个人偏好的集体决策本身就具有非完备性,当两个以上的投票人对两种以上的选择排列优先次序时,加总的集体偏好就可能出现冲突,这被称为“投票悖论”,由法国数学家孔多塞(Marquis de Condorcet)于18世纪率先指出。一个半世纪之后,著名经济学家肯尼斯?阿罗(Kenneth Arrow)用数学证明了这个悖论,并发展为“阿罗不可能定理”。

当CEO最终被迫做出选择后,只会有一小部分决策团队成员同意他,其实不论CEO最终选择哪个方案,总会有多数成员更偏好其他方案。根据阿罗的证明,没有哪种投票的方法能够解决这个问题。

尽管投票悖论已经在经济学和政治学理论中得到了充分的阐述和论证,但在管理实践中还未能被充分使用,笔者认为,理解投票悖论能使公司的决策程序发生巨大的转变。

除CEO之外,决策团队中的其他成员几乎都代表着公司的某个部门(或某利益相关方),比如运营、销售、财务等。虽然CEO总在反复强调决策团队成员要“摘掉部门的帽子”,从公司全局出发,但成员们却很难做到完全不受自身职务影响,做出独立判断。决策团队经常关心的是各方案的资源分配,并以此确定方案的优先次序,所以当存在两个以上的选择摆在桌面上时,投票就很可能没有结果,最后CEO就不得不一锤定音,从而成为独裁者。

甚至当决策团队只需在两种方案中做出选择时,问题仍有可能出现,尽管投票悖论发生的条件是存在三个或者更多的选择。“我们要么全力挺进该市场,要么就完全退出”,做这样的决策表面看起来能够避免发生投票悖论,但在实际决策过程中,往往隐含着第三种选择,那就是两者都不选。决策团队成员很可能认为,“我们应该循序渐进地深入该市场”,或者“应该进入另一个密切相关的市场”,甚至可能认为“应该等市场潜力进一步明确后再做决定”。

进一步说,分析师们为策划一套方案付出了六个月劳动,而现在决策团队只用半小时来投票表决,即使有人不同意,但也不太愿意说出来,所以大家宁愿保持沉默。

明确决策目标

你一定觉得很惊讶,当十位高级经理认为他们在讨论同一件事情时,实际上他们所确认的目标各不相同。比如,在一项关于公司增长的讨论中,有人认为话题是营业收入的增长,有人认为是市场份额增长更重要,还有人着重考虑净收益。

为避免这种混乱,在讨论开始前,就应该明确讨论的目标和相关衡量标准,否则决策参与者就会选择自己默认的标准。

比如有一家大型工业集团的子公司,其某种商业产品在美国的生产能力已趋于饱和,还有一种特殊产品在西欧的生产能力也达到饱和。由于这两处的劳动力和原材料成本都比较高,所以子公司领导团队在考虑是否关闭美国工厂,然后在中国建厂,以保持商业产品和特殊产品的业务增长。

多数高管认为决策的目的是设法达到最高的净资产回报率,所以选择将工厂牵往中国是明智的。而实际上,集团CEO则认为,如果将工厂牵往中国,那么集团在美国的许多原材料供应部门也需要同时关闭,这会影响到集团总收益。所以这项决策的真正目标是,在不影响收益的情况下尽量削减子公司营业费用。当子公司领导们充分认识到这个目标后,他们就会在母公司设置的框框里,设法解决生产能力问题。

明确目标后,就能够避免讨论成为“同意”、“反对”或“推迟”的简单表决,而做到更加精确细微。比如在中国建立特殊产品工厂;对西欧工厂进行升级;在中国建立商业产品工厂同时逐布关闭美国工厂。

也许你已经注意到,决策团队在考虑不同的方案时,成员的第一反应通常是“什么是不能做的”。尤其是在分支机构层面,决策者首先会想每种策略的约束条件,这种约束可能真的存在,也可能纯属凭空想象。他们不仅会假定存在某种约束,而且每当讨论接近某个方案时,他们就会转移话题。

比如,一家跨国金融服务集团的分公司正在寻求新的收入增长点,尽管将业务拓展至银行服务领域具有很高的可行性,但该分公司的高管们却从未考虑过这么做,他们认为集团禁止分公司进入银行业务。后来,分公司总裁与集团CEO详细讨论了集团对分公司的限制,发现集团真正禁止的是分公司从事任何会带来新的监管要求的业务。如此一来,分公司高管们就可以研究一套战略性方案,既能够包含银行业务的特点,又能规避新的监管要求。

多方面分析备选方案

CEO常常强调,决策团队成员们应该积极反馈意见,开诚布公地沟通。其实,CEO可以要求成员就每种方案都谈谈正反两方面意见。

一家著名网络游戏开发商就是这样做的。决策小组成员经常需要研究讨论公司投资的方向,“我们升级现有服务器?还是采用新技术来开发更特别的网络娱乐项目?”决策小组将每种投资方案作为一个议题,每个成员就方案进行个人陈述,然后小组讨论分析正反两方面因素。

后来,他们发现这种评估程序会导致各种方案相互孤立,于是改进了方案评估系统。将所有可供选择方案设计成一个组合,用一套模板对每个方案的各方面评分,这样更便于比较和调整方案的细节。

有时候无论决策团队付出了多少努力,但仍然躲不过投票悖论的僵局。这时可以尝试重新设计方案,在保留初始战略目标不变的情况下,设法提高净资产回报率,或者取得收入更大幅度的增长。当决策陷入了“非A即B”的两难处境时,就应该考虑制订出更广泛的选择方案。

一家大型保险公司的意外伤害险部门想实现保费收入增长,决策小组认为有两种实现方式:保持现有保险代理人队伍规模不变,加强销售以增加收入;或者,扩大保险代理人规模。在决定采用哪种方式之前,小组需要决定提供所有险种或是只提供针对性的险种。这样一来,小组将研究表中的四种方案(见下表),然而,结果是小组无法达成集体满意的选择。

于是小组又为每种方案增加了更多的决策空间,包括提升品牌价值、凸显价格优势、提高保险代理人薪资、拓展险种、培训代理人推销谈判技巧。小组将这些价值增加点组合到原有的四种方案之中,这样就改变了原有方案机械静止的特征。新方案以客户为中心,实现价值增值,每个价值点都具有与竞争对手直观的可比性。最终,决策小组做出了有效而可行的选择。

总是犯错的CEO

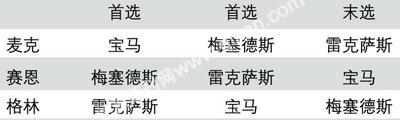

A公司计划为经理统一配车,有三个品牌可供选择,分别是宝马、奔驰、雷克萨斯。CEO向三名经理征求意见,要求每个经理按照自己的偏好对三个备选品牌排序,结果如下表所示,三名经理的选择互相冲突,投票陷入僵局。CEO最终决定选择了宝马。按照表中所显示的偏好次序,三人中有两人都更喜欢雷克萨斯。但假如CEO选择雷克萨斯,又会有两人更喜欢梅塞德斯,倘若真的选了梅塞德斯,又有两人更偏好宝马。也就是说由个人偏好所加总的集体偏好不具有传递性,而是一个循环。

所以,无论CEO做出怎样的决定,团队中总有2/3的人有不同意见。如此一来,CEO被视为独裁者,也就不足为怪了。