肝胆管结石500例临床分析

2009-01-14杜雪明

杜雪明

[摘要] 目的 探讨取石术不同术式肝胆结石患者的临床疗效。方法 将我院收治的500例肝胆管结石患者随机分为两组,治疗A组:采用胆总管切开取石,“T”管引流术,术后辅以胆道镜取石治疗;治疗B组:采用肝部分切除术、“T”管引流术。术后辅以胆道镜取石治疗。结果 A组2周后残石率37%,经反复多次取石后降至22%;B组由2周后的17%降至6%,提示B组取石效果明显高于A组(P<0.01)。除此之外,B组在术后随访效果评价中,优良率为95%,明显高于A组的优良率78%(P<0.01)。结论 应用肝部分切除、“T”管引流术,术后再辅以胆道镜取石治疗效果良好,值得临床推广使用。

[关键词] 肝胆管结石;取石术;腹腔镜;T管引流术

[中图分类号] R657.4+2[文献标识码] A [文章编号] 1673-9701(2009)36-137-02

随着通过腹腔镜行肝部分切除术、“T”管引流术、术后辅以胆道镜取石治疗的发展极大地改变了传统外科的手术模式,由于该术式具有创伤小、术后恢复快及疼痛轻等优点而引起人们的重视[1]。现对我院普外科收治的500例肝胆管结石患者进行分析,报道如下。

1资料与方法

1.1临床资料

选取我院2003年1月~2008年1月收治的肝胆管结石患者500例,在患者知情同意的情况下,根据手术方式不同分为A组(200例)和B组(300例)。其中A组采用胆总管切开取石、“T”管引流术、术后辅以胆道镜取石治疗,男120例,女80例,年龄19~70岁,平均年龄(55.0±7.7)岁,病程0.8~15年;B组采用肝部分切除术,“T”管引流术、术后辅以胆道镜取石治疗,男220例,女80例,年龄19~75岁,平均年龄(54.3±8.0)岁,病程1~15年。500例患者中左肝胆管结石350例(70%);右肝胆管结石75例(15%);双侧均有结石75例(15%)。两组患者性别、平均年龄、病程、结石部位、比例无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.2手术方式

A组:解剖肝门板下移肝管汇合部,高位切开肝总管,在直视下取石,可见到二级肝管开口,较易取出肝内较大的胆管内结石,同时进行“T”管引流术、术后辅以胆道镜取石治疗。B组:左半肝切除24例,左外侧肝叶切除234例,右半肝切除12例;右前后叶下段联合切除30例。并且进行“T”管引流术、术后辅以胆道镜取石治疗。

1.3术后随访疗效评价标准

优良:术后症状完全消失,或偶有上腹部不适,无需特别治疗。差:术后仍有腹痛、发热,需住院治疗。

1.4统计学处理

采用统计学软件SPSS11.5建立数据库,通过卡方检验分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1两组患者术后残余结石率的比较

见表1。

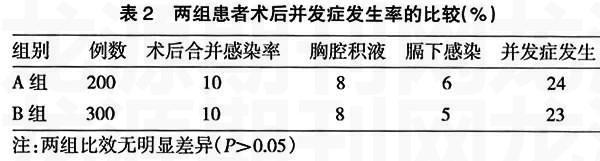

2.2两组患者术后并发症发生率的比较

见表2。

2.3两组患者术后随访疗效比较

两组患者术后随访6个月~2年,随访率100%,其中B组患者优良率92%,A组患者优良率80%,B组明显优于A组(P<

0.01)。

3讨论

采用肝叶切除术治疗肝内胆管结石易达到去除病灶、取尽结石、通畅引流的目的[2]。左外叶切除术具有难度低、手术创伤小和对患者干扰少的优点[3]。本组在左外叶切除时,通过解剖肝门板降低胆管汇合部,高位切开胆总管直视二级胆管开口取石,以及通过肝断面胆管扩大切口,相对直视下左内叶肝管三级分支取石。两处胆管切开处贯穿配合取石,再辅以“T”管引流术,术后胆道镜观察取石,最终残石率为20%,明显低于术后两周前的残石率32%(P<0.01)。提示胆总管切开取石和“T”管引流术是肝内胆管结石手术所采取的主要方法之一,术后再辅以胆道镜取石,能获得一定的疗效。本资料中,B组术后2周和2个月的残石率也明显低于A组(P值均<0.01),提示采用肝脏部分切除,并且进行“T”管引流术,术后辅以胆道镜取石治疗,能取净部分患者的肝内胆管结石。本资料表明,A组2周后残石率32%,经反复多次取石后降至20%;B组由2周后的16%降至5%,提示B组取石效果明显高于A组(P<0.01)。除此之外,B组在术后随访疗效评价中,优良率为95%,明显高于A组的优良率78%(P<0.01),提示采用B组术式效果良好。

综上所述,应用肝部分切除、胆总管切开取石、“T”管引流术,术后再辅以胆道镜取石治疗效果良好,值得临床推广使用。

[参考文献]

[1] 杨树成,陈健,张成阳,等. 肝胆切除的联合手术治疗肝胆管结石伴狭窄[J]. 中国临床医学,2005,12(4):745.

[2] 段伦喜,王群伟,刘国利,等. 肝切除联合纤维胆道镜治疗肝胆结石临床分析[J]. 中华普通外科杂志,2006,21(3):164.

[3] 宋晓雪,谢炜,孙安仁,等. 肝切除术治疗肝胆管结石的临床疗效观察[J]. 第三军医大学学报,2006,28(16):1732.

(收稿日期:2009-08-06)