“整合点”诊断方法研究

2008-12-29钟绍春李吉楠张琢钟永江

中国信息技术教育 2008年2期

摘要:本文对人类学习内容进行了系统分类,提出了三类知识和两类能力的分类体系。系统分析了每类知识和能力的特点及应采取的学习方式,常规教学手段存在的困难及对信息技术可能的需求。在此基础上,讨论了整合点诊断的基本思路和方法。

关键词:整合点;知识体系;学习方式

“整合”课教学设计普遍存在的问题

随着信息技术的快速发展,其在教育教学中的应用也越来越普及。特别是国家实施的农村远程教育工程,不仅极大地推动了农村中小学信息技术与课程整合的进程,而且也带动了城市中小学信息技术与课程整合更为深入地开展。我们看到,越来越多的中小学教师积极地参与到了整合的大潮中。

在信息技术与课程整合工作不断深入开展的过程中,人们也越来越感觉到信息技术与课程整合不是一件简单的工作,越来越多的问题和困惑也随之浮现。比较突出的问题和困惑有:在一节课的教学过程中,是否该用信息技术?信息技术究竟该如何发挥作用?信息技术究竟用多少比较合适、什么样的资源和软件是好的?一节课整合到什么程度才算到位……正是由于对这些问题把握不准,因此,教师在参加评比或做公开课时,普遍做法是想尽一切办法,尽可能地将一节课变成多媒体课。人们普遍认为,一节整合课的技术难度越大,整合的效果就越好,并且更多地关注课件当中信息技术的含量。而在日常上课时,教师的普遍做法则是将黑板上的内容搬到大屏幕上,使多媒体教学设备仅作为电子黑板在使用,且使用率较低[1,2,3]。

导致这些问题出现的原因是多方面的,我们认为主要有两个方面。一个方面是,教师认为信息技术是未来的发展方向,在学科教学过程中必须要应用。这必然导致应用的盲目性;另一方面是,教师在设计课堂教学时将信息技术作为一个教学要素直接纳入,与教学内容、学生、教师以及其他教学条件一同来考虑。这样,教学效果的优与差就主要取决于教师的综合设计能力,亦或更多取决于教师的灵感。但信息技术普及到学科教学中毕竟是近几年的事情,教师很难准确地把握设计过程,很难有更好的灵感,因而所作的整合教学设计也很难做到科学有效。

正是由于这些原因,教师所作的教学设计往往缺乏设计的依据,显得有些牵强。总的感觉是,教师所作的教学设计更多的是想当然的,或者说是照葫芦画瓢的。可想而知,按照这样的设计所研发的教学软件或资源是很难真正发挥作用的,不仅如此,在这样的过程当中,教师的水平也很难快速提高。

针对以上问题,本文对人类的学习内容进行了系统的分类,提出了三类知识和两类能力的分类体系。系统分析了每类知识和能力的特点及应采取的学习方式。

知识及其分类

为了更好地生存和发展,人类需要不断地学会认识世界、适应世界、改造世界的方法,并形成相应的能力。在这样的过程中,人类对客观世界和自身的认识不断深入,形成了对客观世界和自身的各种各样的有规律的认识,并总结了一系列认识世界、适应世界、改造世界的有规律的方法,以及运用这些方法做出合理规划和决策、采取必要行动的有规律的策略。对客观世界和自身的这些认识,所总结的一系列认识世界、适应世界、改造世界的方法,以及运用这些方法做出合理规划和决策、采取必要行动的策略与方法等就是人类千百年来积累的最宝贵的财富——知识。

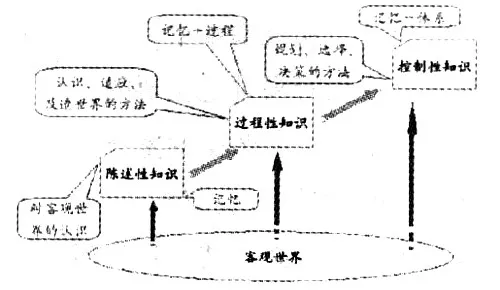

人类所总结的知识包括对事物以及事物之间关系(包括人类自身及相互之间的关系、人类与事物之间的关系)的认识,人类处理各类问题的方法以及规划和控制行为的方法。人类对事物的认识,主要包括:体现事物本质的各种特征、每种特征的特性及其变化规律、特征之间的关系及其动态变化关系、事物的运动及变化规律,以及事物之间的静态关联关系和动态变化关系。在不断地认识世界、适应世界并改造世界的过程中,人们逐步形成了越来越系统的知识和能力,这些知识和能力的系统性越好,处理问题的能力就越强。这些知识归纳起来可以分为三大类:陈述性知识、过程性知识和控制性知识。人类对事物及事物之间关系的认识所形成的知识属于陈述性知识;所总结的一系列认识世界、适应世界、改造世界的有规律的方法属于过程性知识;所形成的运用陈述性知识及过程性知识做出合理规划和决策、采取必要行动的有规律的策略与方法属于控制性知识。第一种类型的知识是基础性的,它并不能直接形成能力;第二类知识是人类处理问题的核心,它应转化为相应问题的处理能力;第三类知识是关键,它应转化为人类的规划、选择、决策等控制行为的能力。

比如,对事物——树木的认识。一般情况下,认识树木,需要从树木的构成、生长规律、繁殖规律、分布规律、用途等方面入手。从这些方面了解一种具体的树木,所获得的结果就是对这类树木的认识类型知识;而从哪些方面入手认识树木,则属于对树木总体认识类型的知识。

又如,对事物之间关系——树木与风之间关系的认识就可以从多个方面进行。根据不同的需要,认识的角度也不同,所形成的认识自然也不同。比如在防风方面,就需要知道不同的树木在不同的季节、对不同级别的风有多大抵御能力等。

人们对事物及其相互关系的认识,对处理各类问题的方法以及控制行为的方法的抽象和总结等,往往不是一蹴而就的,有时需要漫长的过程,经过反复的实践和总结的过程得到的。人类在实践中所总结的知识,有一些是完全确定的,有一些则可能存在着一定的不确定性。

能够反映某类事物具体个体特征的值称为数据,对反映一类或多类事物的多个个体特征的数据进行分类、统计、汇总、抽取等所得到的数据称为信息。

人类处理问题是指根据控制行为的方法,选择某种处理问题的具体方法,按照处理方法分步骤完成处理工作。每一步处理工作,是对一个或多个具体个体采取某种行为,这种行为可能是下列具体行为的一种,设计、创意、构思、预测、决策、评价、判断、诊断、解答,计算、统计汇总、演绎、归纳。这种行为可能改变某些个体的特征,或者改变特征间的关系,或者改变个体间的关系,或者引起个体或个体间的某种运动或变化,或者得到某种所需要的信息,或者得到某类方案等。

基于知识分类的学习方式

学习方式的确定受多方面因素影响,包括学习内容、学生自身情况、教师情况、学习条件、家庭情况、社会环境等。其中,除了学习内容外,在一段时间内,其他因素是相对稳定的,不是每节课都在变化。因此,学习内容对学习方式的影响是最值得深入研究的。

前面已经讨论过,人类的学习内容包括陈述性、过程性和控制性三类知识,以及基于过程性知识所形成的处理某类具体问题的能力和基于控制性知识所形成的规划、选择和决策等能力。学习内容不同,应采取的学习方式区别很大,常规教学手段支撑它的实施可能遇到的困难也有很大的差异。那么,每类学习内容究竟有什么共性的特点呢?

大多数知识的学习首先需要理解,并在理解的基础上完成记忆。当然,并非绝对如此。有些知识仅需要知道、了解,有的根本不需要记忆等。对于知识的记忆而言,需要为学习者提供有效形态的知识与信息。

对于知识的学习,除了需要记忆外,更重要的是理解。有一些知识可能容易理解,但有一些理解起来就很困难。这就需要采取有效的措施,让学习者很容易能够理解相关的知识。三类不同的知识,学习的方式有很大的区别,可能遇到的困难也不尽相同。

陈述性知识是人类对客观世界的认识,包括对事物以及事物之间关系的认识。为了能够让学生容易理解陈述性知识,就需要将对事物的特性、规律及事物之间关系的认识从一些抽象的文字描述形态转换到形象直观的形态。而对于过程性知识,要让学生能够理解利用某类过程性知识处理具体问题的方法,需要将以文字形态描述的知识转换成具体的处理过程。对于控制性知识,要让学生容易理解基于控制性知识进行规划、选择、决策的方法,需要将文字形态的知识转化成规划、选择和决策的过程。

基于过程性知识形成具体问题的解决能力的培养,需要为学生营造能够参与的过程,在过程中,让学生将过程性知识转化成处理具体问题的能力。

基于控制性知识形成规划、选择以及决策等控制性能力的培养,需要营造出让学生能够分类处理问题的环境。在这样的环境中,让学生能够运用控制性知识驾驭基于陈述性和过程性知识处理问题的过程,得到处理问题的系统训练,即需要知识综合运用的环境。

上述特点及规律,归纳起来可以用下图阐释。

整合点诊断的方法

上面已经谈到,如果在设计整合课时,教师将信息技术作为一个教学要素直接纳进,与教学内容、学生、教师和其他教学条件一同来考虑,就会导致所作的教学设计缺乏依据,甚至牵强。

那么,究竟该如何解决这一问题呢?要解决这一问题,我们认为应从信息技术在学科教学中的性质和作用入手来研究,搞清楚信息技术在学科教学中的性质和作用到底是什么,在学科教学中何时需要利用信息技术,在哪些地方需要引入信息技术,如何引入信息技术等问题。针对这些问题,我们在文[1]中进行了较深入的讨论。

为了解决这些问题,在文[1]中我们提出了整合点的概念。整合点的定义如下,在一节课的教与学过程中,如果存在具有下列性质的教学步骤或环节就称之为整合点:常规教学手段支撑其实施存在困难(或在质量及效率方面存在问题),信息技术手段能够有效支撑(或能够提高实施的质量及效率)。从严格的理论意义上讲,整合点的定义应为,一节课中任意一个教学步骤(环节、活动),只要信息技术支撑它的实施比常规教学手段好就称之为整合点。但在实践中,我们更应当关注那些常规教学手段支撑困难的环节,只有那些环节得到了有效的支撑,一节课的教学质量和效率才有可能实现大幅度的提高。

按照整合点的定义可知,不同类型学习内容所对应的教学过程中,可能遇到的整合点类型是有很大区别的。由此可见,整合点的诊断应从不同类型学习内容应采取的合适的教学过程及其可能遇到的实施困难等方面入手开展研究。任意一节课,它的教学步骤中可能存在一个或多个整合点,也可能一个也没有。

在文[1]中,我们明确指出了在学科教学过程中引入信息技术手段,关键是要准确诊断出整合点,在此基础上研究如何利用信息技术解决的办法。整合点与教学内容中的难点是两种性质的事情,一个是内容方面的事情,另一个是过程方面的事情。教学内容的难点是指对于大多数教师和学生而言,完成此类内容的教学不容易。整合点是指在教学过程中的某一教学步骤或环节,常规教学手段支撑它的实施有困难或质量和效率方面存在问题,且信息技术能够支撑或提高了质量和效率。原则上,整合点一定是教学重点、难点实施步骤当中的某一步骤,但教学难点的实施步骤当中不一定就有整合点。

在教学过程的设计中,如果直接将信息技术作为一个教学条件纳入设计过程中,就不存在整合点了。但这样设计出的过程好与差也很难评价,只能通过其他方式进行评价。这样做就会导致很多争论,很难自圆其说,就会感觉到茫然。不仅如此,教师自身提高也很困难。

根据文[1]的基本观点,我们认为“整合”课设计的基本思路应当是,在一节课的设计过程中,首先将各种教学条件拿掉,只考虑教学内容、学生、教师情况,并假定教学条件只要想到就可以实现,在此基础上构思一节课的教学过程。构思教学过程时,一定要充分考虑学习内容的特点,按照前面讨论的方法,根据不同类型学习内容的特点选择合适的教学方式。构思了教学过程之后,分析每一个教学步骤(环节、活动)有效的支撑方式,系统分析信息技术、常规教学手段两种支撑方式的优势与劣势,从而确定出一节课的所有整合点。然后,针对每一个整合点,系统研究合适的解决办法。最后,根据一节课中每一个整合点的解决方法,选择或开发有针对性的教学资源和软件,并将为一节课中所有整合点所开发或选择的教学资源及软件集成为该节课的课件。

“整合”课教学设计的基本方法应包括以下几个步骤:

(1)根据一节课的教学内容和学生特点,以及教师自身情况,确定本节课的教学目标,并从教学目标中确定本节课的教学重点和难点。

(2)对本节课的每一个教学重点、难点分别研究解决方法,教学重点、难点解决办法的关键是要研究出合适的教学思路,即在教学条件只要想到就可以实现的前提下,每一个教学重点、难点有效的教学策略和步骤。一节课中各教学重点、难点解决的好坏程度直接决定着一节课的教学效果。因此,一节课的教学重点、难点的教学质量和效率指标水平基本上能够反映出一节课的整体的教学质量和效率水平,而其他的教学目标相对来讲是次要的。从这个意义上讲,一节课的整合点应从这节课的教学重点、难点所对应的教学步骤中诊断,其他目标所对应的教学步骤中即便有整合点,利用信息技术解决了整合点的问题,对一节课的教学质量和效率提高所起的作用也是很有限的。一节课的教与学的质量和效率主要取决于重点、难点的解决程度。

(3)在一节课的教学重点、难点解决方法确定之后,就可以设计本节课的教学过程。一节课的教学过程设计要将本节课的所有教学目标通过合适的教学步骤(环节、活动)来实现,应逐个教学目标安排教学步骤。在安排教学步骤时,凡是教学重点、难点的教学目标,要按照在教学重点、难点解决办法中所确定的方法安排教学步骤。

(4)对所设计的教学过程,逐个步骤分析是否存在整合点。整合点的分析应主要集中在教学重点、难点所对应的教学步骤上进行,对于其他的教学目标所对应的教学步骤,是否分析整合点,要根据这节课的具体情况而定。

(5)对于所诊断出来的每个整合点,逐个分析利用信息技术可能的支撑模式。一般可以从两个方面来考虑支撑的模式问题,一个是从教学形式的有效实现方面,另一个是从教学内容的有效呈现方面。前者是指通过信息技术有效支撑某种学习形式,比如自主探索、相互评价、合作探究等学习形式;后者指如何为学生学习提供有效的学习内容,包括信息形态和内容组织形式两个子方面,比如将函数图像动态呈现出来,将有关圣诞节的各种信息组织为一个专题学习网站等。

结束语

整合点的诊断不是一项简单的工作。要做好这项工作,关键是要搞清楚整合设计的基本思路,掌握整合设计的基本方法。在设计过程中,首先要较好地构思理想状态下的教学过程,在此基础上诊断整合点,然后才能研究信息技术应用的方式和方法。整合教学设计,是能够将现代教育思想、理念、理论及方法等有机结合在一起的一项工作,它不是一朝一夕就能够做好的,需要不断地探索和研究,特别是在实践当中总结和提炼。

在一节课中引入信息技术的过程中,应考虑两个方面的问题:一个是哪些课引入信息技术的价值大,另一个是一节课中哪些整合点上引入信息技术的价值大。只有这样,才能真正体现信息技术与课程整合的优势,才能将课程整合实践引向深入。

参考文献:

[1]钟绍春等.信息技术与学科教学整合的方法与实践[J]. 中国电化教育,2007(10):74-77.

[2]吴娟、余胜泉.信息技术与课程有效整合的常见问题及其对策[J]. 电化教育研究,2006(10):70-72.

[3]钟绍春.信息技术与课程整合的资源及软件研究[J].电化教育研究,2005(3):53-56.