For循环的嵌套

2008-12-29张晓丽冯士海

中国信息技术教育 2008年9期

【教学内容分析】

(1)本节课使用的教材是广东教育出版社出版的《算法与程序设计》(选修1),内容为教材第二章“程序设计基础”中第二节“程序的循环结构”的第3小节“循环的嵌套”。 本节共1课时。

(2)《算法与程序设计》(选修1)教材共六章。其中,程序的循环结构是教材的重点和关键点,而循环的嵌套尤其起着承上启下的作用,是本门课程的难点与核心。

(3)就内容而言,循环的嵌套难度高且相对枯燥,需要教师认真分析课程标准和教材,运用各种方法激发学生的兴趣。这节内容如果导得新颖、学得有趣、用得自如,将为学生今后的程序学习打下良好的基础。

【学生情况分析】

高中生思维活跃,求知欲旺盛,已经具有较强的逻辑思维能力和概括能力。但是,由于本节内容的知识性、逻辑性、抽象性和应用性较强,学生不容易理解循环嵌套的执行过程;再加上内容本身相对枯燥,因此,消除学生的“恐惧”心理,调动学习和探究的主动性、积极性,显得尤为重要。

【教学目标】

(1)知识与技能。掌握For循环嵌套语句的格式,了解并能区分内外循环的功能;能对循环语句进行简单调整,如改变起止条件和循环增量等。

(2)过程与方法。通过基于任务的自主探究和小组合作,使学生在解决实际问题的同时,探索规律,掌握举一反三、融会贯通的方法。

(3)情感态度与价值观。让学生在课堂上体验成功的感受、享受成功的喜悦;通过逐层推进的教学设计,培养学生研究探索的精神,激发学习兴趣;培养学生协作学习的意识和研究探索的品质。

【教学重点及难点】

教学重点及难点:For循环嵌套的应用。

突破依据:通过让学生理解For循环嵌套的构成条件、内外循环的作用、循环的起止条件,从而解决循环嵌套的应用问题。

【教学策略设计】

(1)采用讲授法、比较分析法介绍For循环嵌套。更换教材案例,选用形象的文本作图,突出本课重点并降低教材难度。

(2)应用任务驱动法和梯度教学法,让学生在一个个典型的文本作图习题下展开学习活动,引导学生由简到繁、由易到难、逐层深入,以任务为主线,以教师为主导,以学生为主体。

(3)考虑到学生基础参差不齐,按照“异质分组”原则,将全班分成10个小组,每组5~6人,组建学习团队;采用兴趣激励法,教师课前宣布将对表现突出的小组集体嘉奖,并在课中对表现突出的学生进行奖励。

【课前准备】

(1)网络教室,有一台提供资源的服务器,所有电脑都能连上因特网。

(2)准备有关For循环嵌套的学习资料,包括供学生修改的源程序及一些学生感兴趣的小程序,如“猜心事”等。

(3)课前下发练习材料;完成小组分组,并选出组长。

【教学过程设计】

1.复习回顾,创设情境

(1)教师活动。

①提出问题:前面我们已经学习过For-Next和Do-Loop两种循环结构,当循环次数确定时,使用哪种循环结构更方便呢?其基本格式如何呢?

②提出问题:如何一行打印5个“*”呢?

(2)学生活动。

①学生能回答出For循环结构,并在教师板书For循环基本格式时进行口述。

②师生共同分析一行打印5个“*”时,循环变量的初值、终值和步长,以及“;”的作用,并请一名学生上台在板书For循环基本格式上直接修改。

(3)设计意图。本环节意在通过提问快速唤醒学生对知识点的记忆,为本课的学习打好基础;板书For循环基本格式不仅是为了进一步加深学生的直观印象,更为实例的直接格式套用提供便利条件,为引入For循环嵌套做铺垫。

2.提出问题,分析研究

(1)教师活动。

①提出问题:前面我们使用For循环解决了一行打印5个“*”的问题,如果想要打印4行,该如何解决呢?

②提出问题:首先肯定学生利用重复For语句解决问题的想法,抛出问题,如果想要打印的是100行,甚至1000行、10000行怎么办呢?引导学生分析能否通过引入第二个For循环来控制行数的打印,从而实现每行打印“*”的个数和行数的双重控制。

③知识推进。引导学生在板书打印一行“*”程序语句的基础上加外层循环控制语句,控制行数的打印。

④共同分析:循环嵌套的定义;循环嵌套的格式;循环嵌套的原则;循环嵌套的基本要求。

(2)学生活动。

①分析解决4行“*”的打印问题,将上面的For循环语句再重复3次。

②使学生了解通过内外循环可能分别控制每行个数和行数,并形成初步印象:循环中套循环就构成循环的嵌套。

③学生编程实现。修改打印单行“*”程序,并逐语句调试程序,观看程序的执行过程,进一步了解内外循环的作用、循环的起止条件。

(3)设计意图。给学生搭建知识台阶,由浅入深地设置一连串有内在逻辑性的问题,一环紧扣一环,引导学生积极思维,经过独立思考或共同讨论,得出答案,重在培养学生的理解能力和分析综合能力。强调师生互动和生生互动,进一步活跃课堂,营造浓厚的学习氛围。

3.巩固新知,分组探究

(1)教师活动:本环节给学生4个任务。

(2)学生活动:在分组学习中,各小组成员可以任选任务,也可自主拟题。建议分工协作。

(3)设计意图:学生通过进一步理解For循环嵌套的构成条件、内外循环的作用、循环的起止条件,从而解决循环嵌套的应用问题。通过以上四个梯度任务的逐层深入,教师再采用设问、类比启发并辅之以讨论的方法,培养学生的分析能力和思维能力。练习中教师会关注每个学生的学习情况,尤其是学习困难学生的学习状况,及时给予鼓励和肯定。而开放性、层次性的课题让每个学生都学有所得、学有所长。学生之间的相互借鉴,也可以取长补短,互成学习资源。

4.练习归纳,牛刀小试

(1)教师活动:展示习题,提出问题。

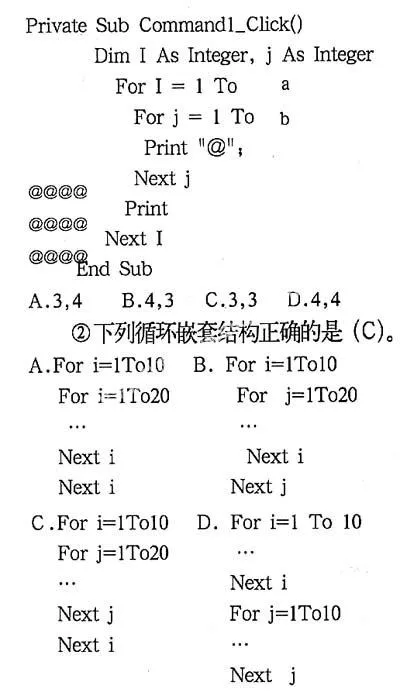

①若打印出三行四列的“@”,程序中a、b的值对应的是(A)。

(2)学生活动。

①阅读习题,再试牛刀。

②师生共同归纳总结。For循环嵌套的构成条件、内外循环的作用及循环次数、进入和退出循环体的条件,以及循环体的内容。

设计意图:总结归纳。长期以来,信息技术学科在课堂小结环节多是由教师或学生归纳出条条款款,而忽视了以习题进行归纳这种最为有效的方式,这种方式也是其他学科最为常用的方法。信息技术学科作为一门新兴学科,应充分借鉴其他学科的教学策略,促进学科发展。

5.课后拓展,提高创新

拓展任务1:打印如下图形:

拓展任务2:打印九九乘法表。

设计意图:引导学生深入学习、发散思维。

〖案例点评〗

本教学设计作者之一张晓丽是2008年安徽省教坛新星,该课是其参加评选时所上课的内容,她凭着扎实的教学基本功、先进的教学理念,取得很好的教学效果。此教学设计是她与教研员冯士海课后经过认真修改、深化的作品,其具体特色表现在以下方面。

1.本教学设计采用任务驱动教学法,创设能引导学生主动参与学习的课堂学习环境,让学生在一个个任务下展开学习活动,引导学生由简到繁、由易到难、逐层深入,使每个学生在本节课都有能完成的任务,是本节教学设计的一个亮点之一。

2.本教学设计的另一个亮点是,对于难度高且相对复杂的、学生动手编写比较困难的程序,先给学生提供半成品,搭建一个脚手架(知识台阶),再引导学生由浅入深分析具有共性的同类问题,经过学生独立思考或共同讨论,让学生在该脚手架的基础上,完成其他任务的程序编写,从而完成教学任务,这样比全部让学生自己从头编写一个程序,要容易得多。

3.本教学设计也体现了关注个体差异,满足不同学生的需要,其中学生分组就是具体的体现,也是本节课的一个值得借鉴的地方,该分组是考虑到学生基础参差不齐,按照“异质分组”原则,将全班分成10个小组,每组5~6人,组建学习团队;采用兴趣激励法,课前宣布将对表现突出的小组集体嘉奖,并在课堂中对表现突出的学生团队进行奖励,容易推动学生的学习热情和积极性。(点评人:安徽省教育科学研究院 方其桂)