资源再构建 系统重整合

2008-12-29吴军吕开兵

中小学信息技术教育 2008年7期

江苏扬州市中小学于2000年开始建设数字化校园。其间形成的数字化校园社区达百个之多,资源相对分散,各据一方,不能互通互联。2006年,为适应教育现代化发展的需要,提高全市教育信息技术的应用水平,扬州市在整个行政区域内启动了打造“中国第一个区域性数字化校园”项目,全面推进学校信息化建设工程。

一、区域性数字化校园建设初衷

在数字化校园建设的过程中,我们发现,因为缺少统一的规划,导致各学校的数字化校园系统都是独立的。随着校园网络化、信息化应用的深入,由此而产生的问题也逐渐暴露出来。

1.信息缺乏有效共享。因各校建设数字化校园的步伐不同,学校学科的侧重点也不同,导致在资源建设上的严重不均衡性,甚至有些边缘学科无资源可用,产生了信息孤岛。此外,信息不能有效共享,重复建设现象严重。在使用上,由于信息缺乏整体性和关联性,降低了信息的服务功能,影响了用户对信息的有效使用。

2.数据格式不统一,资源深层次利用受到制约。由于各单位所采用的软件系统不一致、数据标准不统一,并且分布在各个相对独立的服务器中,数据交换难度很大。比如,各学校在数字化校园建设过程中都建立了自己的教师及学生管理的数据库,因各单位使用的软件系统不同,导致区域内师生管理系统的大量重复建设。数据格式的不统一又使得在进行统计分析、数据挖掘时,有些操作无法进行。

3.系统缺乏有效集成,维护成本高。由于缺乏统一的集成设计,各用户都有自己的登录接口、界面以及登录用户名和密码。面对繁多的应用系统,用户难以寻觅所需,人性化程度低。随着校园网应用和资源越来越多,又暴露出缺乏有效的组织和管理的弊端。

鉴于此,在目前的网络环境下,如何加强区域性的数字化校园的建设,如何建立包括学校—地区—县市多级协作组织的信息资源共建共享体系成为扬州市电教馆的一大重点工程。

二、区域性数字化校园建设的理论支撑

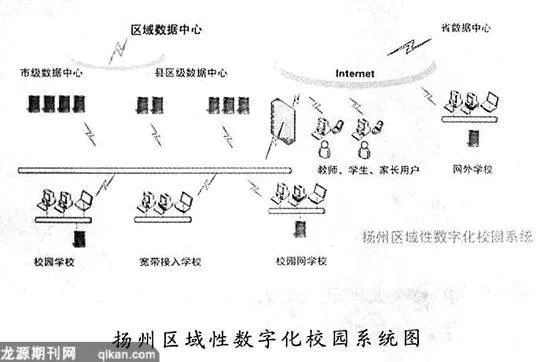

建立包括学校—地区—县市多级协作组织的信息资源共建共享体系是指将各学校资源站点连为一体,统一到扬州市教育城域网中,以各区县的城域网为支撑,将现有的各职能部门的信息联系起来,使得同一区域内各个站点之间不再相互孤立,最终形成统一的门户。来访者可以方便地通过一站式服务平台统一获得信息和服务。区域内管理是实现分层次的权限分配、导航和检索,消除“信息黑洞”和“信息孤岛”的基础,以区域为单位统一开发供各学校共享的网站集群的软硬件资源、网站管理系统和互动交流系统。该体系的建设模式遵循“统筹规划、分步实施;统一标准、统一规范;联合共建、互联互通”的指导思想。在具体创建过程中,HOS50dv+/lvxXzVAPjvnipXIKyXcVgPXPz9Vs6nmROM=提出了一个基本公式:区域性数字化校园=数字技术+学校各项工作。我市区域性数字化校园系统结构如下图所示。

扬州区域性数字化校园系统图

三、区域性数字化校园建设的流程

我市的数字化校园建设起步较早。各校、各地区已经建立小范围的数字化校园。教育城域网业已形成;网络物理平台的搭建也已建立;网络集成设计已基本到位。结合学校信息化建设的现状,突出地区特色,我们的主要目标是实现信息共享、实现信息的标准化与数据交换、区域一体化平台的建设、用户综合服务的设计、信息的综合挖掘利用,并考虑与整个教育系统和社会信息对接等。

1.分析区域内各校数字化校园建设现状,建立信息的标准化交换模式,构造一站式服务平台

目前,扬州市区域范围内各学校所采用的数字化校园平台主要有中教育星、维思特、国资源、翰林汇、校际通资源网等。各系统采用的数据标准不一致,数据库结构、系统架构也不同。为此,扬州市区域性数字化校园主要以“华教维思特数字化校园平台”为支撑,将其他单位的数字化校园平台统一进行增删、转换,构建扬州市分布式管理平台。数据交换的标准化模式建设将与相关公司协作,根据信息资源规划(IRP)的需求分析,按照教育部颁发的《教育管理信息化标准》制定规范统一的信息标准,包括建立数据元素标准、信息分类编码标准、用户视图标准、概念数据库标准和逻辑数据库标准等。当然,信息的标准化交换建立不是一项孤立的工作,应伴随整个信息资源规划过程而逐步建立,在其后的数字化校园数据库和应用系统的开发过程中执行并不断充实。依据此数字化校园信息的交换标准,将现有的各校数字化校园平台进行有序增删。

(1)未进行数字化校园建设或建设数字化校园时间不长的学校,抛弃原有的数字化校园平台,直接以扬州市区域性数字化校园平台为基础进行建设。

(2)自建数字化校园平台、系统设计较为繁琐但应用资源比较丰富的学校,抛弃原有的数字化平台,将资源依据扬州市区域性数字化校园标准统一进行数据重建。

(3)原来就采用该数字化校园平台的学校,将现有资源进行重新分类,去除冗余资源。

(4)数字化校园建设及应用比较成熟的学校,鉴于资源量比较丰富、系统较为稳定,建议研究内外数据接口。

2.根据标准的信息化交换模式进行部分数据环境重建,实施现有应用系统的优化及整合

数字化校园的无序建设导致校园网信息资源混乱、信息资源重复建设、信息资源贫乏等问题。要彻底解决该问题,最终形成学校—地区—县市多级协作组织的完整的信息资源共建共享体系,就要按照标准的信息化交换模式建设资源,实施数据环境重建工程。区域性数字化信息资源共建共享体系的数据环境重建不仅要以数据文件、应用数据库为基础进行建设,更要借助主题数据库、信息检索系统来满足学校对信息化的需求,保证高效率、高质量地利用数据资源,在数据集成的基础上实现应用集成,进而达到真正的系统集成。对数据环境重建按以下步骤进行:

(1)重整数据结构。以扬州市教育城域网的数据模型的基本表为标准,逐一衡量已有数据存储的结构,找出差距,确定哪些数据结构可以修改、补全,哪些数据结构不合理,需要抛弃,还要增加哪些新的数据结构。

(2)系统数据转换。对已积累的数据库资源按照新的数据模型基本表的结构标准组织数据转换工作,将原有数据库资源加载到新数据库中。

(3)研制内外数据交换接口。对于应用较为成熟的数字化校园系统,或涉及范围较为广泛的、不可改动的数据结构,为了避免“信息孤岛”效应,只能以数据模型的基本表为标准,研制本单位与外单位数据交换接口表,再利用数据库中间件等技术实现数据的自动交换。

3.根据各校自评的情况及目前资源分布的特点,对资源进行系统整合,由扬州市电教馆重新确定各地区资源建设的侧重点

数字化校园资源的建设是一个繁琐、长期的过程。对于每一个学校而言,建设大而全的资源库是个得不偿失的事情。因此,我们建立区域“中心资源库”和学校“子资源库”,并通过扬州市分布式资源库管理平台连接成一个整体,即形成以区域中心资源库为主体,并分布远程管理各子库的资源管理系统。区域内每一所中小学的教师和学生都可以便捷地访问本地资源、中心资源和其他学校资源。

为有效地进行资源的建设,扬州市电教馆特地进行了“数字化校园应用”的自评调查(http://wwww.yzjy.com.cn/final/szhxy/default.asp)。该调查分为基础环境建设、教学应用水平、管理应用水平、保障工作措施等四个方面。通过分析该调查表及到各学校实地考察的结果,扬州市电教馆在深刻地了解各学校的数字化校园的现状及对资源需求的基础上,最终确定资源建设分为如下几种形式。

(1)整编现有资源,建立初期资源库

多年来,电教馆及各学校积累了大量的专题片、资料片、电子化教学素材、课堂教学实录等资源。按照新课改对资料的要求,我们一方面组织骨干教师审核,另一方面统计素材访问率和图像清晰度等项目。根据数字化校园信息的交换标准和目录分类重新审核入库,作为初期入库资料。在此基础上,电教馆专门组织录制各学科优秀教师每节课的教学,有效地形成了富有扬州特色的“同步课程”视频教学资源。

(2)精选厂商资源,加大资源建设力度

电子化教学素材使用寿命与课程改革息息相关。为了使购买的资源有效、贴切地服务于教育教学,电教馆组织专家在考虑素材是否适用新课改的要求和素材能否简单、有效地被引入到现有的数字化校园平台内的基础上,精选部分厂商的资源,最终购买了部分有价值的资料,作为对现有资源的补充。

(3)学科分工建设,加大资源建设深度

通过对“数字化校园应用”调查的分析发现,目前资源建设处于一个低水平、高重复性的建设阶段,极易产生“薄层问题”及“断层现象”。因此,综合考虑整个区域内各地区、各学校的学科教学成效强弱程度、数字化教学媒体使用频率、现有资源价值程度等诸多方面,最终每学科、每年都能确定3所学科资源建设的重点学校。这样,在一年的时间内,每门学科就可以保质、保量地形成3~4个富有特色的数字化教学素材,将这些素材作为初期教学素材入库,给区域内各教师参考使用。当然,同期各学科还会有诸多数字化教学素材,这些素材经过学科审核员的审核后亦可加入资源库。同一课题形成的资源多达百个之多,一段时间后,按照资源的访问率及质量,清理部分已经不能有效完成课堂教学任务的资源。长期如此,学科资源的建设必将上升一个层次。

4.力求发动全员,各有侧重,依托扬州教育资源网,最终建立包含学校——地区——县市多级协作资源共享体系,服务于教育教学

区域性数字化校园的建设是一个全员性整体推进的工程。为了确保工作顺利、高效地完成,扬州市政府专门在2006年召开会议,向县(市、区)政府及其教育行政部门做出了统一部署,要求全市所有中小学全面开展数字化校园工作。强调数字化校园建设的关键不仅仅在于数字化资源的共享,更着眼于思想的共享,要求各部门能抛开门户之见,统一到学校—地区—县市多级协作资源共享体系中来。创建过程中依据“从理念到任务、从任务到流程、从流程到行为、从行为到习惯、从习惯到常态、从常态到常新”的指导思想,将扬州市教育城域网按不同权限向社会开放,使教师、学生和家长在任何地点,都可以通过互联网访问信息中心资源,从而访问各校资源,最终实现教育资源、环境条件和管理的共享。市及县资源为主要依据,各校在现有平台上增加资源,采取权限限制的方法,使部分资源在区域内共享,使各用户可以访问。对于学校内不便于共享的资源仍处于私密的位置,但总资源的建设则根据区域内专家的评定按学科、分学校建设。要求全员参与,使数字化校园建设渗透到教师的教学方式、学校的管理方式、学生的学习方式中来,有力地服务于教育教学。

2007年,“全国中小学数字化校园建设与应用研讨会”在扬州胜利召开。扬州区域性数字化校园的建设得到了中央电教馆专家的一致肯定。通过两年数字化校园的创建,全市102所中小学建成了数字化校园,形成多达5720个成果,有机地实现了各管理系统之间、学校之间、教育行政部门之间的信息交流,实现了数字化管理。通过数字化校园的创建,教师逐渐步入基于数字化校园平台的教学活动。所有资源均可从该平台获得,有效地避免了资源的“薄层问题”及“断层现象”。数字化的教学模式、教学手段有力提升了教学质量。基于数字化校园的选修课程、研究性学习等越来越丰富,学生可选择其他学校的选修课程,极大地拓展了学生主动与互动学习的空间。家长通过互联网接入到数字化校园平台可以自由查看学生的课堂表现、成绩等在校表现,为家校的互动交流提供了无限可能。

参考文献

[1]http://yzdj.yzjy.com.cn/Article.asp?articleid=376.

[2]唐盛昌.构建数字化平台上的现代学校.2007年“全国中小学数字化校园建设与应用研讨会”内部材料.