比建筑重要的事太多了

2008-05-30何映宇

何映宇

美国南加州大学建筑学院院长马清运教授专访

文化对等只能是一种乌托邦。不对等、不公平,才是这个社会的常态,就是因为不公平,有“高差”,才会产生仿佛物理学意义上的“势能”。

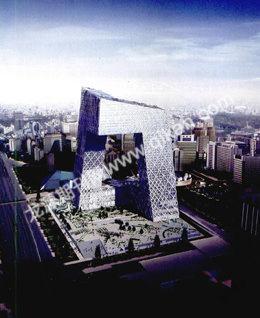

备受外界关注的央视新址大楼封顶后,虽然尚未最后完工,却承担了随后到来的繁忙的奥运会报道重任。

马清运参与了荷兰大都会建筑事务所的建筑大师雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)担当的北京央视大厦和北京CBD核心区的设计规划。他和库哈斯的友谊可以追溯到1991年,1997年马清运更被库哈斯推荐参加在法国蓬皮杜艺术中心(Pompidou Center)举办的题为“新世纪建筑的趋势”的演讨及展览会,成为21位世界范围内选择出的青年建筑师中唯一的中国人。

马清运是陕西人,在美国读研究生,毕业后在费城Ballinger及纽约KPF任设计师、高级设计师,成为这两个建筑事务所的主要设计力量。在Ballinger和KPF期间,为该公司从服务型事务所转化为设计型事务所立下汗马功劳。就在人们觉得他在KPF的前途不可限量时,他却选择去高校任教,并同时在上海主持马达思班建筑事务所。

10月12日,“不所:西安么艺术中心收藏展”在马清运主持下开幕。在记者的印象中,这是一个理想主义的建筑师,他对学术的兴趣要大于他对建筑商业性的考量。可是和他交谈之后才发现,他并不如想象中那样激进,他有艺术家的浪漫,更有工程师的理性。自从担任美国南加州大学建筑学院院长之后,他对建筑和艺术有了更深的认识,更真切的体悟。

“我们边走边聊。”马清运的时间都是掰成两半花的。没辙,坐上马清运的车,把录音笔递到他的胡子底下,听这位中国建筑界的传奇人物谈天说地。

知识与思辨

《新民周刊》:您是继梁思成等建筑学前辈之后,首位获奖学金就读宾夕法尼亚大学建筑系的中国人,在那里的学习对您建筑观念的形成有没有决定性的影响?

马清运:其实学习的经历没太大的影响,我去宾夕法尼亚大学的时候对于自己想做的事情已经有了清楚的认识。当时对我影响最大的不在于学习,而在于同学、教授之间共同思考的问题和相互之间的讨论。很奇怪,我们那两届几乎是近几年来最出色的两届,涌现出很多现在在世界建筑界非常有影响的建筑师。

《新民周刊》:当时是不是接触到很多新潮的建筑观念?

马清运:那时候也不知道什么是新潮的建筑观念。只是突然发觉一切在一起具有了意义,以前在国内学习的时候,也知道有解构主义、后现代主义,但这些对大多数学生来说只是名词而已。在那儿的话,你不用说这些名词,大家讨论的问题都在这个框架里头,就感觉知识一下子变成了体系。以前没体系,只是大家口传的一些说法。

《新民周刊》:如果将宾夕法尼亚大学和清华大学的建筑系比较起来,您觉得国内大学建筑系的优势和差距在什么地方?

马清运:对于这两个学校,我自己也在不同时期产生过不同的看法。一开始是觉得清华很差,只知道画图,只知道好好学习,站在老师面前就什么也说不出来,老师给你得个“A”就是“A”,“A-”就是“A-”,没有太多的对话、辩驳,甚至是争执。而后者在美国就显得很重要,你一定要有自己的思考,一定要有自己的假设,你所有的工作都是为了维护自身的假设而展开的,只有你的假设以及你对假设支持的体系,才能最后判断你的作品真正的质量,其他的都不重要。

但是过了几年,工作以后,我又发现,清华很好,美国人说得太多了,天天为个小事说个不停,打个比方,就是非要证明圆的是圆的。这就让我觉得,摄取知识的方式东西方是不一样的,中国人摄取知识的方式更多的是生活经验和工作经验,手的经验、脑的经验、眼睛的经验……,而西方更多的在思辨上,不是在经验上形成知识。好坏现在就难说了。5年以前我大概还可以说哪个好哪个坏,现在很难说。基本上,这两种知识形式我觉得都有存在的价值,而社会对这两种知识的要求和社会的类型是相关的。一个创新型的社会,更需要一个思辨的能力,在抽象的层面上对目标进行分析;而经验型的社会是在已有的东西中不断改善不断深化,这两种社会状态是不同的。我觉得这两者其实都很重要。

库哈斯与CCTV新大楼

《新民周刊》:Rem库哈斯是您的合作伙伴,他曾经评价您“可以作为中国新文化革命的标记”。您觉得这个评价准确吗?

马清运:我觉得应该还是比较准确。但是我说的“准确”并不是说我一个人能代表中国新文化革命,而是说我是这个代表,这个标记中的一个。我们是一代人,大概是1960年代出生,中国社会转型期正在读中学或大学的一代人。为什么说这一代人能代表呢?因为我们跨越了很鲜明的两种社会形态:一个是计划经济的社会主义体制,另一个是市场经济带来的社会变革。在社会转型期间,肯定会产生新的操作方式。就我本人而言(库哈斯也是很清楚的),我在东西方都接受过教育,又以自己独立的方式来应对中国集中表现的问题,不拘泥于把建筑物视作一种美化环境的手段,还有很强的工作的勇气,这基本上能够反映新的文化的能量。

《新民周刊》:作为朋友,库哈斯那本著名的《大跃进》(Great Leap Forward),跟您有关吗?

马清运:他的这个计划我很早就知道。我1991年就认识他,这个计划是1995年出来的。这是他在哈佛大学城市研究所里的第一个研究项目,我当时正奔波于回国的事,有一次在纽约见了他,他跟我聊起这件事,我说我到中国去给你安排所有调研的渠道,包括应该观察的问题。最初的想法当然是库哈斯敏锐的洞察力的结果,但是在具体的实施过程中,我还是起了一些影响力的。

《大跃进》首先不是一本学术著作,这本书的目的是为了在不同于西方的社会体制中能够寻找一种新的都市模式,这是这本书真正有价值的地方。之前,中国的都市化进程一直是被学术界丑化的对象,这本书出来以后,西方对中国的都市化现象开始给予比较客观甚至是冷静的评价,不再只是表面地看待这个问题。当然,这本书不是来美化中国都市化的,这本书揭示了都市化内在具备的能量,这些能量是好是坏要根据最后的结果来判断,但是这些能量是西方都市化进程中不太能具备的要素。第二,这本书也不是为中国读者做的,主要的读者对象是西方读者。

《新民周刊》:有很多人批评库哈斯设计的央视新大楼,一个重要的原因是认为他完全不考虑在地震带的环境因素,您怎么看?

马清运:一个伟大的建筑从来不是地震带能够决定得了的,如果是这样的话那就完蛋了。我觉得这个建筑超出一般建筑物的意义。它是一个社会发展达到一定程度之后必然的一种表达方式,所以它的投资和它的形成是不在建筑学范畴之内的。因为这个大楼我介入的工作也比较多,在个人层面上,我和库哈斯做了很多探讨,和库哈斯一起说服北京市政府。

地震是一个技术问题。这个楼一次就通过了抗震测试,北京一般的超高层建筑通过抗震测试都要两次到三次,这个楼一次通过。为什么?就因为这个楼有难度,才动用了我们所有的工程院院士和我们的地震专家,而且由沃尔纳对所有抗地震的模型进行测试,这是法规之外的审批,一次通过。据我了解,有史以来,中国的抗震专家还没有为了一个建筑单体共同想办法,开了两天会得出一个常人看来不能通过的方案,这里的技术含量其实很高,CCTV新大楼技术上的成功也是中国建筑抗震技术的进步。

学院的运转机制

《新民周刊》:南加州大学建筑学院以实验著称,这里涌现过一大批重要的建筑师,比如瑞·卡帕、弗兰克·盖瑞、罗汤迪·梅内和艾里克·欧文·莫斯,您觉得南加州大学的建筑系是否名实相副?

马清运:我觉得那一代建筑师基本上已经退出了建筑舞台。他们存在的时间,也正是一个非常特定时期。当时美国整个的制作体系和精神体系并不太需要建筑师来参与更多工作,所以南加州大学能更多地运用自己的语言,按照自己的游戏规则来制作,更多地停留在纸上,变得非常程式主义。如果他们现在还在独立工作,他们还没有被遗忘的话,他们自己已经变成其他的人了,从这一点上我说他们已经退出建筑舞台了。他们那一批人是不幸的人,历史上给他们提供了一些自娱自乐的环境,让他们非常高兴,但是他们对建筑贡献了多少?远远不如直接参与建造的建筑师。

《新民周刊》:您担任南加州大学建筑学院院长之后,在教学方面有做一些大的调整吗?

马清运:我这两年基本上还是在观察和把握学院作为一个机器怎么运转。只有把学院的运转机制作为一种工具把握起来之后,才能更多地将教学加强。这无非也就是两个方面:一是雇用新人,大规模地招兵买马,接触新鲜血液和新的观念;另一个是把学院的教学设置在一个比较未来的方向上,不会对历史表现出太多的兴趣,更多的表现在对未来的判断上。现在我工作的重点就在这里。

麦当劳与文化殖民

《新民周刊》:在都市中,空间的麦当劳化现象是非常普遍的。一方面,这是一个廉价的公共空间,另一方面,麦当劳是一个缩小了的都市中转站。这种建筑模式正在抹煞建筑的复杂性,您怎么看?

马清运:我觉得麦当劳很好。因为这是人所需要的,不能因为我们认为什么好,就告诉人家什么什么不好。麦当劳解决了中国多少就业问题?为多少农民找到了饭碗?不应该以我们不喜欢他们的建筑来反对麦当劳。比建筑重要的事太多了。

《新民周刊》:那是不是说存在即合理?

马清运:基本上可以这样说。但是如果我只说了这一点,就显得太容易了。关键是作为问题的存在也是合理的,也就是你要看到存在的问题,有一种问题意识。否则我们就会满足于现状,觉得一切都很好,不需要改变啊,这也是需要警惕的。你今天问我空间的麦当劳化,你肯定觉得这是一个问题,你的读者、你的观众,也就意识到了这个问题,你肯定不是指麦当劳不好,你指的是麦当劳背后的国际融资体系、国际价格体系、国际人工体系以及麦当劳作为一种隐喻所代表的建筑单一化、快餐化取向,

《新民周刊》:麦当劳还有一个问题就是文化殖民的问题,全球化中的文化对话是不平等的,从早期西方对黑非洲的殖民到鸦片战争,再到现在的西方文化的倾销式进口,您觉得在建筑中,文化对话的不平等现象如何解决?

马清运:文化对话从来就没有对等过。其实中国情结也不都需要对等的地位,更多地老是想着怎么达到压倒性的位置上去。如果都公平了,那就没意思了,不对等、不公平,才是这个社会的常态,就是因为不公平,有“高差”,才会产生仿佛物理学意义上的“势能”,只不过今天别人比你高,所以你是受压的势能;可是不要忘了你比人家高,你压在人家身上的时候。不要老是说人家怎么压你了,也要看到自己如何站在一个高位上的样子。对等只能是一种乌托邦。