科学教学认识论下的教学文本理解及其变化

2008-04-23周险峰

周险峰

[摘 要]科学教学认识论秉持主客二分的思维范式与“正确掌握”的价值追求,认同授受的教学形式与意义的单向传输性,其程序化的努力抽空了教学的人文性。当代教学认识论的生活化转向,使教学文本理解出现了新的特点,生活教学认识论重视理解主体的主观体验性、差异性、创造性、对话性、开放性。它关注教学中人的完整性,关注教学主体的生命成长和精神世界的充实。它使教学中的人与知识、人与人之间成为一种视域融合、意义生成的关系,同时也是一种交往与对话关系。

[关键词]科学认识论;生活认识论;文本理解

[中图分类号]G642[文献标识码]A[文章编号]1672-0717(2008)01-0057-04

近年来,人们对教学中的弊端纷纷进行深刻反思,其反思性的认识成果之一,是认识到了现实教学弊端产生的认识论根源——科学教学认识论根源。科学认识论视野下的教学究竟具有什么特点或局限?当代教学认识论又应该实现怎样的转向?本文试图对此进行初步探讨。

一、科学教学认识论的影响

认识论是近代哲学研究的核心问题。由于自然科学的巨大进步和影响,哲学沦为科学的附庸,哲学认识论只是围绕自然科学认识而展开。近代哲学认识论被自然科学化,成为科学认识论了。科学认识论的特点可概括为三点:首先,它把认识的目的当成是获取关于客观对象世界的客观知识;其次,它把认识当成成人生活的工具,而不是生活的内容;再次,它不是把主客体关系视为生活关系,而是视为处于一个二元对立的外在认识关系。科学认识论是一个知识论、工具性认识论[1]。

在教学思想史上,开近现代科学认识论先河的是德国赫尔巴特的“四段论”,即明了—联想—系统—方法。其后继者又把它发展成“五段论”,即预备(提出问题、说明目的)、提示(提示新课题,讲解新教材)、联系(比较)、总结和应用。赫尔巴特派的这一理论将心理学运用于教学,是教学论科学化的肇始。不过,它同时也预示了科学主义教学观的到来。赫尔巴特从错综复杂的教学现象世界抽象出最简单、最原始的要素—“观念”(原子还原论),他认为,“观念”之间的相互作用方式即“观念”从被统觉到应用,这是任何教学过程都必须遵守的铁定法则(机械决定论)。

赫尔巴特学派的“五段论”影响欧美各国达半个世纪之久,其“四段论”早在洋务运动初期就开始出现在我国,自清代废科举、兴学校以来,它被广泛应用于课堂教学,产生了持久而深入的影响。二战后,科学技术迅猛发展,科学在社会政治与教育中的地位再一次得到强化,科学教学认识论也得到进一步发展。这一时期主要有赞可夫的一般发展理论、布鲁纳的结构主义教学理论、巴班斯基教学过程最优化理论等不同有关理论。

从五十年代开始,苏联凯洛夫教育学在我国广泛传播,影响深远。凯洛夫教育学认为,“在教学中,讲授起主导作用”。凯洛夫教育学关于教师、教科书、课堂教学的“三中心论”;教学过程由“准备、复习旧课、教授新课、巩固练习、布置家庭作业”组成的“五环节说”;教学本质“特殊认识论”的基本哲学立场以及教学中要贯彻学生自觉性、积极性、直观性、理论与实际相结合、系统性和连贯性、巩固性、可接受性等“六大原则”,以讲授法为核心的“九大教学方法”等等,均在中国通过教师以“老”带“新”、集体备课、观摩教学等方式得到了普及。叶澜教授对此曾有深刻的印象,他将其影响概括为“几乎做到每个教师皆知”。凯洛夫教育学被认为是赫尔巴特理论的简单化和操作化,也被认为是俄罗斯文化和20世纪中叶苏联社会的政治、意识形态和工业经济发展需要的产物,充满了浓重的科学主义认识论色彩[2]。凯洛夫教育模式曾长期主宰我国学校的教学并影响至今。虽然,我们一直把马克思主义认识论当作教学的认识论基础,但是,马克思主义认识论也被科学化了,以王道俊、王汉澜主编的《教育学》为例,该书是我国新时期以来教育学体系建构的典范之作,它的理论基础就是马克思主义的认识论,即把教学过程作为“特殊认识”过程,即把教学过程作为“引起求知欲、感知教材、理解教材、巩固知识、运用知识、检查知识、技能和技巧”的过程[3]。这一思想至今仍具有深厚的社会基础,它自觉或不自觉地影响着我国各级各类学校的教学。

二、教学文本理解的特点

科学教学认识论实际上把教学过程等同于文本的认知理解过程。这种文本理解的特点可以概括┤缦拢邯

1.主客二分的思维定势与“正确掌握”的价值追求

这是就文章理解的目的而言的。主客二分是近现代思维范式的最本质的特征。它在教育中表现为,教育知识是静止的客体,理解就是对知识的主体性占有。基础性一直是教学文本生产制作的根本旨趣。所谓基础性,原指的是文化传承中的基本知识和基本技能,即所谓的“双基”。随着时代的发展,这种“基础”观有所拓展。掌握“双基”曾被认为是专业发展的基础,这种课程目标,要求学生牢记所谓“现成”的书本知识形成规定的技能。课程实施过程就是“千方百计地输送给每一个学生一定量的‘文化财产,并在学习结束期间给每个学生发证明,证明他至少占有最低限度的知识”。 “掌握学习”几乎是近代以来学习(教学)模式的通称,以至于“有没有知识与技能”,“有多少知识与技能”成为社会及教育对人才的评价标准[4]。这种“掌握”取向实际上是一种文本意义的“复制”取向。

改革开放后,因为主体教育、素质教育、创新教育等教育思潮的相继冲击,人们对教学模式进行过多方面的探索,但从小学到大学的教学一直没有改变教学中的主客二分的教学思维定势与“正确掌握”知识的价值追求。

2.授受形式的认同与文本意义的单向传输

这是就文本理解的形式而言的。授受模式是我国教学最主要的教学模式。这一形式具有广泛的社会基础。例如,在某大学,有人借鉴Chareles Silnerman在其《开放课堂教学》中对课堂教学模式依据师生对教学内容与教学过程的决定权, 将课堂分为四种类型:放任自由型、开放型、照本宣科型、传统型四个象限。通过来自5个学院6个专业的学生课堂观察而得到的108个有效样本,应用统计工具对课堂教学行为进行了高频行为和低频行为统计分析,结果发现教师讲授的发生频率为72.2%~88.9%,而在对该校15位教师深度访谈当中,发现有12位教师明确回答,在课堂教学中他们以讲解 (讲授) 法为主[5]。实际上,对这种授受形式认同的教师在当今大学课堂教学中决不是少数。有人认为,传统教学认识论的逻辑支点是本质主义,这种本质主义赋予学校课程肯定性品质,认为人类文化与知识有一个共同的、普遍的基础。而这种共同的、普遍的本质被视为是确定的、绝对的、永恒不变的真理。本质主义赋予传统的课程普适的、统一性的、中心性的、霸权性的逻辑与品质,这样,“确定性”就成为近代以来的课程逻辑,“基础性”就成为课程的旨趣,“认同性”就成为课程模式[6]。

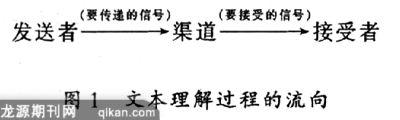

“认同性”课程模式就是一种接受式文本理解模式。这种文本理解过程的流向可直观地表现为(见下图):

如图所示,这种文本理解的本质特征在于它是一种单向灌输接受式的认同性理解。这是文本权威独白下的一种文本意义接受,其中,教师的作用类似传声筒,学生就是容器。它注重的是文本解读的单一向度。

3.程序化的努力与人文性的抽空

这是就理解主体而言的。近代的教学认识论基础是科学主义的心理学的模式。这种心理学模式将教学划分为几个机械的阶段,忽视了教育文本理解中的丰富的人文性,造成不良影响。在中小学,连语文这种人文性极强的学科也不例外。这可以在从“五四”运动到全国解放前后三十年间各种主要版本的语文教学方法著作中得到证实。如江都、曹刍主编的包括语文教学法在内的《修辞教学法》将课堂教学结构分为四阶段,即思考过程,欣赏过程,练习过程,建造过程;蒋伯潜的《中国国文教学法》将课堂教学分为四个步骤:预备与检查,试讲,范讲,讨论;钟鲁斋的《中学各科教学法》将之分为五段式:预备、授课、比较、总结和应用;李锦熙的《国文教学法》将之分为“三段式”,即理解(预习与准备)、练习(比较与应用)、发展(创造与活用)。这种教学程序化或结构化的努力一直影响到改革开放后。例如尽管在苏联赞科夫的教育与发展学说、巴班斯基的教学最优化学说、苏霍姆林斯基的智力发展学说、美国教育家布卢姆的教育目标分类学说、瑞典心理学家皮亚杰的学习心理学说等教育理论的影响下,魏书生的“六步课堂教学”模式、钱梦龙的“三主四式”模式、上海育才中学的“读读、议议、练练、讲讲”模式应运而生。但从根本上而言,改革开放后兴起的教学模式并没有脱离科学主义认识模式的一般特点。不仅在中小学,就是在大学里,人文性极强的专业课教学的程序化、机械化的情况也大量存在。这种程序化的努力,以客观的、公式化的、可以重复的步骤和方法获得外在于学习个体的基本的“专业知识”,它必然抽空了教育的人文性,使知识教学疏离了人的丰富性。教学通过牺牲自身的人文性,凸显外在的科学性,使教学愈来愈出现严重的知识化、模式化、机械化。其根源就是,长期以来大学教学模式的理论与实践,遵循的一直是客观主义(科学主义)倾向的教学理念。这种教学理念表现出如下系列特征或关键词(见表1)[7]:

从表中的关键词可以看出,大学教学因受客观主义的机械性、公式化的知识教学观的影响,本应具有丰富精神意蕴的大学教学的人文性丧失殆尽。

三、教学文本理解的新变化与新特点

科学教学认识论在教学文本理解实践中造成很深的负面影响,对此,有人曾总结出它的三大弊端:其一,把知识视为客观存在的真理,教学的主要目的是准确传授系统的知识、发展认识能力,其它如情感、意志、创造性等成为附带的目标。其二,教学被当作实现外在目的的工具,如此,作为完整的人的生成性便被遗忘了。其三,教学中人存在的意义仅仅是为了掌握教材的知识,认识外部世界。教学过程中的人与人、人与教材(知识)之间的关系不是被看成活生生的生活关系,而仅仅被当作一种认识关系。其四,与此相应,教学呈现封闭化倾向,排斥教学中的“断裂”、“转变”、“分叉”和“理解”,没有对智慧的刺激,对道德审美的体验,对生活的感悟,课堂成为缺乏活力与意义呈现的“祛魅”的世界[8]。

表1 客观主义教学哲学观的系列特点/关键词

知识观知识是可传递的、外在于学习者的、客观的、稳定的、现成的和非情景化的(抽象存在)。课程观静态的、按学科等级次序设定的、预定的内容和结果。学习观知识传递、反映教师所知、良构的、抽象-符号化的、接受-保持-回忆的、重视结果的。教学观简化知识、抽象原则、重视基础、从上至下的、推演式的、重视符号表征系统(规则、原理)的应用、讲授的、监护的、教师支配/控制的、个别化的、竞争性的。动机观主要是外在激发、控制与维持的。评价观关注事实、概念和技能的认识,强调内容和结果的评价。学习经验以结果为中心:强调学业成绩测试。教师角色权威、知识源、讲坛上的圣人、拥有绝对话语权。学生角色被动的接受者、等待被“灌装”的容器、坐中学(learning by aitting)。师生关系主宰-顺从关系;缺乏平等、互动和对话交流。

如此,教学认识论的更新就成为一种时代的需要。那么,当代教学认识论应该实现怎样的转向呢?综合目前学术界的看法,笔者认为,“生活化”是我国教学认识论的重要转向之一。

认识论一直是哲学的重要内容。如果说科学认识论代表了近代认识论的形象的话,那么,生活认识论则是现、当代认识论的形象。科学认识论与生活认识论的根本差异在于:生活认识论对认识作了“生活”的理解。近代科学认识论把认识看作“为了”生活但却存在于生活之外的工具;而现、当代哲学则从生活世界观出发把认识本身视为生活,即把认识看作人生活的一种形式,当作认识者生活或存在的方式,当作认识者自我生成、自我实现或自我完善的方式(生活就是人的自我生成、自我完善的过程),换言之,认识不再是工具,而成为目的,成为生活的内容或人的存在本身[9]。

实现教学认识论的“生活化”转向,对教育教学的其它变革而言,具有基础性的和根本性的影响。它必然促进相应的学生观、教师观、教育观、课程观的变化和教育实践的改进。在教学文本理解观上,特别是随着本体论解释学、接受美学、文本学、读者反应论的兴起,它摈弃了作者—文本的理解模式而转向文本—读者的理解模式,把读者的理解视为文本的本体存在,把理解活动作为文本构成不可或缺的本体层次。这样,文本理解就不是单方面的对象性阐释,而是文本与读者的反应交流过程;文本理解不是复制文本,而是对文本的建构,使文本具有开放性,将文本从静态的物质符号中解放出来还原为鲜活的生命。文本理解通过读者的体验、理解,建构显现文本意义,在文本意义和情感的领悟中与世界融为一体,它既是文本的存在方式,也是理解主体存在的方式[10]。简单地说,生活教学认识论视野下的教学文本理解比较重视理解主体的主观体验性、差异性、创造性、对话性和开放性。它关注教学中的人的完整性,关注教学主体的生命成长和精神世界的充实。这样,教学中的人与知识、人与人之间是一种视域融合、意义生成的关系,也是一种交往与对话┕叵怠*

就大学而言,大学教学要想实现这种教学认识论的转向,笔者以为,重塑大学精神,充分发挥大学在培养完整的个体生命中的作用并以此为旨趣,遵循对话逻辑以还原、丰富大学教学的生命特质是完全必要的。

[参考文献]

[1]周建平.从“科学认识论”到“生活认识论”——论教学的认识论基础的转换[J].教育研究与实验,2002,(1):18.

[2]叶澜.重建课堂教学过程观——“新基础教育”课堂教学改革的理论与实践探究之二[J].教育研究,2002,(10):25.

[3]王道俊,王汉澜.教育学[M](新编本).北京:人民教育出版社,1995.198-206.

[4]林方.人的潜能和价值[M]. 北京:华夏出版社,1987.337.

[5]彭咏虹.关于大学教学模式的思考[J].高教探索,2006,(4):59.

[6]郝德永.课程认识论的冲突与澄清[J].教育学(人大复印资料),2005,(4):106-108.

[7]钟志贤.教学设计视域:大学教学模式的局限与走向[J].开放教育研究,2007,(2):34.

[8]周建平.从“科学认识论”到“生活认识论”——论教学的认识论基础的转换[J].教育研究与实验,2002,(1):19.

[9]李文阁. 生活认识论:认识论之现代形象[J]. 南京社会科学, 2001,(2):12.

[10]曹明海.当代文本解读观的变革[J].文学评论,2003,(6):156.

(责任编辑 黄建新)

The Characteristics of Understanding Textbook and Its Change

from the Perspective of Scientific Epistemology

ZHOUXian-feng

(School of Education, Hunan University of Science & Technology, Xiangtan, Hunan411210,China)Abstract:In the aspect of scientific teaching epistemology, apprehension view of text holds the thought paradigm of subject and object dichotomy and the value pursuit of "correct understanding", and subscribes to one-way transmission between teaching form and meaning. The schematization work loses the humanity of teaching. Life epistemology gives new characteristics to text-understanding. New apprehension view of text attaches importance to the subject experience, the differences, the creativity, conversational nature and openness. It concerns people's integrity, teaching subject's life growth and spiritual enrichment. The relation between people and knowledge, person and person is a relation of visual fusion, meaning generation, association and dialogue.

Key words:scientific epistemology; life epistemology; understanding of text